連載記事

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.312】京菓子展2024 デザイン公募

「京菓子展2024-源氏物語」の京菓子デザインの公募が始まりました。今年のテーマは『源氏物語』。みなさまの応募をお待ちしております。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.311】嵯峨嵐山文華館「嵯峨嵐山かちょうえん」

嵐山にある嵯峨嵐山文華館では7月13日(土)~10月1日(火)「嵯峨嵐山かちょうえん」を開催します。ぜひご覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.310】福田美術館「福田どうぶつえん」

福田美術館では7月13日(土)~10月1日(火)まで「福田どうぶつえん」を開催します。夏休みのイベントとして親子で楽しめる本展。ぜひお楽しみください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.309】アサヒグループ大山崎山荘美術館「中国やきもの7000年の旅 ―大崎山荘でめぐる陶磁器ヒストリー」

アサヒグループ大山崎山荘美術館は、2024年6月1日(土)から9月1日(日)まで、企画展「愛知県陶磁美術館コレクション 中国やきもの7000年の旅ー大山崎山荘でめぐる陶磁器ヒストリー」を開催いたします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.308】圓教寺× 隈研吾 生き延びるためのデザインワーク:これからの用の美

令和6年度「オールひめじ・アーツ&ライフ・プロジェクト」第1弾として開催中の、「 圓教寺× 隈研吾 生き延びるためのデザインワーク:これからの用の美」を紹介します。世界的建築家・隈研吾が姫路市の圓教寺で公開する、新規制作のパビリオンに注目です!!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.307】大谷大学博物館 2024年度夏季企画展 「教科書の素材(もと)」

大谷大学博物館(京都市北区)にて夏季企画展が開催中。歴史や国語の教科書でおなじみの貴重資料が展示されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.306】艸居「林秀行 回顧展」

艸居(東山区)にて、前衛陶芸家集団「走泥社」の同人として国内外で活動し、京都造形芸術大(現・京都芸術大)教授も務めた林秀行先生の回顧展が開催中です。

-

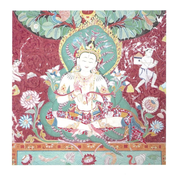

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.305】浜松市秋野不矩美術館 特別展「内田あぐり 氾 Fluxes」

浜松市秋野不矩美術館にて、日本画家・内田あぐりさんの個展が開催中です!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.304】霊山歴史館 2024年 夏の企画展「新選組と京の動乱 ~池田屋事件、禁門の変160年~」

霊山歴史館にて、新選組や志士側の史料から「池田屋事件」や「禁門の変」の実像に迫る企画展を開催します。ぜひご高覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.303】「正垣 雅子 展 ― 観・感 ―」

「正垣 雅子 展 ― 観・感 ―」がギャラリー Create 洛にて5月5日まで開催中です。

-

の手ぬぐい「かっとばせーまいこ!」.png)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.302】細辻伊兵衛美術館 「京てぬぐいと京うちわ 昭和初期のスポーツ展」

細辻伊兵衛美術館では今年のパリ五輪開催を記念し、コレクションの中から、スポーツに関連するデザインの、昭和初期の貴重な手ぬぐいを紹介します。また、創業から300年続く「京うちわ 阿以波」の伝統的な京うちわを紹介するとともに、永楽屋の手ぬぐいとコラボした京うちわも展示中。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.301】「君があまりにも綺麗すぎてー福田コレクションの美人画」嵯峨嵐山文華館・福田美術館

嵯峨嵐山文華館、福田美術館にて開催中の「君があまりにも綺麗すぎてー福田コレクションの美人画」をご紹介します。2館合同で行われる本展、ぜひお楽しみください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.300】ジェイアール京都伊勢丹「リト@葉っぱ切り絵展〜葉っぱの小旅行 in 京都」

ジェイアール京都伊勢丹 10階催事場にて、SNSで話題の葉っぱ切り絵作家リトさんによる作品展が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.299】キャノンギャラリー大阪

キヤノンギャラリー大阪にて、≪斎藤 裕史 写真展「Hana-HaNa-Hana~花からいただく1/fゆらぎ~」≫と≪岡本 豊 写真展 BOEING 787「静寂と鼓動 光と影」≫始まります。皆様ぜひご高覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.298】蘭花譜と大山崎山荘 ―大大阪時代を生きた男の情熱

本展では、加賀正太郎の足跡をたどるとともに、彼が後世に残した貴重な財産である大山崎山荘と『蘭花譜』を広く紹介します。『蘭花譜』(1946年発行)とは、加賀正太郎が自ら育てた蘭をモチーフに監修・制作した木版画83点、カラー図版14点、単色写真図版7点の104点で構成される植物図譜です。なかでも木版画の美しい色彩や技法は、美術品としても高い評価を得ています。

若き実業家が大山崎の地に咲き誇らせた、蘭と文化の香りに思いをはせるとともに、大大阪と呼ばれた時代のダイナミズムを感じてください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.297】池田実穂個展 「花と嵐」

木版画家・画家、池田実穂による京都での2回目の個展が、ギャラリー中井(京都市中京区)にて4月16日から始まります。

この機会にぜひ足を運んでください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.296】第2回 小間size KOGEI展 京都工芸美術作家協会 KYOTO KOGEI ASSOCIATION

3月19日(火)~3月24日(日)生活あーと空間ぱるあーとにて「第2回 小間size KOGEI展 京都工芸美術作家協会 KYOTO KOGEI ASSOCIATION」が開催されます。

-

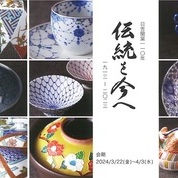

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.295】日吉開窯110年~伝統を今へ~

3月22日(金)~4月3日(水)京都陶磁器会館2Fギャラリーにて「日吉開窯110年~伝統を今へ~」が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.294】なづな学園展

京都陶磁器会館2Fギャラリーでは、「なづな学園展」が3月20日(水・祝)まで開催されています。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.293】染・織・繍・組 展

令和6年4月9日(火)~4月14日(日)京都府立文化芸術会館1F・2Fにて、(公社)日本工芸会 近畿支部染織部会特別展「染・織・繍・組 展」が始まります。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.292】キャノンギャラリー大阪

キヤノンギャラリー大阪にて、≪第57回キヤノンフォトコンテスト入賞作品展≫と≪キヤノンギャラリー50周年企画展≫始まります。皆様ぜひご高覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.291】キヤノンギャラリー大阪・銀座

2月に催されるキヤノンギャラリー≪大阪≫≪銀座≫での写真展情報を掲載いたします。日本のまつり探検プロジェクト「まつりと」による企画展です。

この機会に皆様ぜひご高覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.290】ギャラリー佐野「ものづくり~振り返れば42年~」内田信子作品展

中京区にあるギャラリー佐野にて、和布(ぬの)調理人、内田信子氏の作品展が始まります。この機会にぜひご高覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.289】キヤノンギャラリー大阪

キヤノンギャラリー大阪にて、令和5年度 大阪芸術大学写真学科 卒業制作選抜展が1月23日(火)から始まります。皆様ぜひご高覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.288】進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち《福田美術館》

福田美術館にて、近代の京都画壇を代表する画家である竹内栖鳳および、彼に導かれてそれぞれに優れた個性を発揮した弟子たちの作品、計98 点を紹介します。この機会にぜひご高覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.287】霊山歴史館 2024年 春の企画展「日米和親条約170年 ペリーと吉田松陰」

日本の開国を求め浦賀に来航したペリー。

海外密航を決意した吉田松陰。

ペリー来航や松陰の実像に迫る企画展を霊山歴史館で開催! -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.286】キヤノンギャラリー大阪

キヤノンギャラリー大阪での展示情報を掲載いたします。

皆様ぜひご高覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.285】宮脇賣扇庵200周年記念:諌山宝樹展「おどるあふぎ」

宮脇賣扇庵創業200周年を祝し、日本画家諌山宝樹氏による「おどるあふぎ」展が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.284】2023年度 龍谷大学文学部博物館実習十二月展 「天つ星 -天体と人のつながり-」

龍谷大学文学部博物館実習室は、学芸員課程の集大成として毎年12月に展覧会を開催されています。

本年度で44回目を迎える2023年度龍谷大学博物館実習「十二月展」は、「天体」をテーマとして開催中です。時代を問わず幅広く天体に関する展示品を収集することで、日常に存在する天体と人々とのつながり、そして人々の目に天体がどのように映っていたかを明らかにします。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.283】第90回記念独立展

独立美術協会は1926年から1930年にかけて5度開催された佐伯祐三、前田寛治を中心とする1930年協会展が発端となり、二科会ほかの団体を超えて気鋭の作家が集まり1930年に組織されました。

創立会員は伊藤廉、川口軌外、小島善太郎、児島善三郎、里見勝蔵、清水登之、鈴木亜夫、鈴木保徳、高畠達四郎、中山巍、林重義、林武、福沢一郎、三岸好太郎の14人でした。そして1931年1月、東京府美術館で第一回独立展を開きました。

以来、須田国太郎、小林和作、海老原喜之助、野口弥太郎、鳥海青児等々、近代美術史に輝く画家を数多く輩出してきました。

本展覧会は、規定により応募された作品を本会会員が審査し、入選作品を会員作品とともに陳列します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.282】キヤノンギャラリー

キヤノンギャラリーは2023年2月に開設50周年を迎えました。

これを記念して、全国のキヤノンギャラリー(品川・銀座・大阪)で企画展が開催されております。ことしるべでは、大阪会場での展示の情報を皆様にお届けします。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.281】千總文化研究所:千總が伝える地域の記憶

創業以来460 余年、現在の三条室町で暖簾を掲げてきた千總には、この土地や建物、行事など町に関係する資料がのこされています。本シリーズでは、そうした町の歴史の一端を映し出す資料を通して、千總と地域のいとなみへの理解を深めます。

今回の講演会では、千切屋成立当初から江戸時代までを射程にいれ、千切屋の多様な活動、また御倉町との関わりについて、皆さんと考えたいと思います。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.280】第34回 光風工芸 明日へのかたち展

自由な発想による明日へのかたちを求めて、第34回「光風工芸 明日へのかたち展」を開催します。

-

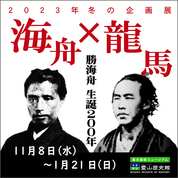

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.279】霊山歴史館 2023年 冬の企画展「勝海舟 生誕200年 海舟×龍馬」

幕末史を変えたといっても過言ではない、勝海舟と坂本龍馬の出会い。

2人の足跡を辿る企画展が霊山歴史館で開催! -

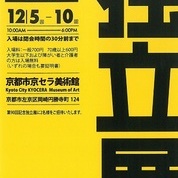

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.278】第50回記念 創画展【京都選抜展示】

京都市京セラ美術館(京都市左京区)では、日本画の公募展「創画展」が開催中です。

-

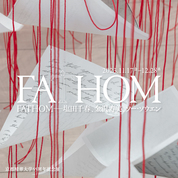

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.277】京都精華大学55周年記念展「FATHOM—塩田千春、金沢寿美、ソー・ソウエン」

京都精華大学創立55周年を記念し、同大学卒業生の塩田千春、金沢寿美、ソー・ソウエンによる展覧会が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.276】秋山陽展 ーNaked Seedsー

京都市を拠点とする陶芸家、秋山陽氏の個展「Naked Seeds」が、京都市北区のギャラリー器館で開催中。2023年10月29日(日)まで。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.275】「第25回 新陶彫 京都展」

25周年記念。心を癒す現代のセラミックアート(陶抽象造形)へのいざない。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.274】ギャラリーなかむら「中原史雄展」

中京区にあるギャラリーなかむらにて「中原史雄展」を開催しています。

この機会にぜひご高覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.273】アートスペース柚YOU企画展「文学と美術」

左京区にある「アートスペース柚 YOU」にて企画展が始まります。

一冊の名作に寄せる感動を美術作品に表現する「文学と美術」展をぜひご高覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.272】 「川上力三展」

陶芸家・川上力三の個展が、ギャラリーマロニエ(京都市中京区河原町通四条上ル)にて開催

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.271】キヤノンギャラリー50周年企画展

キヤノンギャラリーは2023年2月に開設50周年を迎えました。

これを記念して、全国のキヤノンギャラリー(品川・銀座・大阪)で企画展が開催されております。ことしるべでは、大阪会場のご案内と今後のトークイベントにまつわる情報を皆様にお届けします。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.270】「村田茂樹展-やさい-」開催中

村田画廊にて、日本画家・村田茂樹さんの作品展が開催されています。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.269】京セラギャラリー「NIHONGA Collection~世界を魅了した日本画家23人が描く日本の心~」

1985~86年にかけ、京セラ株式会社は株式会社ワコール(現株式会社ワコール

ホールディングス)との合同でパリ、ロンドンなど海外5カ国7都市を巡る「現代日本画展」を開催いたしました。この展覧会は、日本文化を世界に発信するため、当時の日本画壇における最高峰から新進気鋭まで幅広く選ばれた48人の作家の作品が、会派を超えて一堂に会したものでした。

今回、日本画を通じて日本文化の素晴らしさを改めて感じていただきたいという思いから、この時に制作された作品のうち、京セラが所蔵する23人の作家の作品を展示する「NIHONGA Collection~世界を魅了した日本画家23人が描く日本の心~」を開催いたします。どうぞご鑑賞ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.268】霊山歴史館 2023年 秋の企画展「桂小五郎と幾松 ~広戸文庫史料~」

西郷隆盛や大久保利通と並ぶ「維新の三傑」の1人である桂小五郎(木戸孝允)と、その妻・幾松の実像に迫る企画展が霊山歴史館で開催!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.267】滋賀県立美術館企画展 “みかた”の多い美術館展

この展覧会では、作品をみることや、美術館で過ごすことの可能性を広げることを、狙いとしています。

そのために、小さな子どものいる家族や視覚に障害のある方、外国にルーツのある方など、様々な方々と一緒にアイデアを出し合いました。

話し合いの結果、さわったり、はなしあったり、写真を撮ったり、などなど、ちょっとかわった8つの“みかた”が生まれました。見るだけではない、いろいろな作品との出会いを御体験いただけます。 -

.png)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.266】宮脇賣扇庵「第3回手馴草展 京都日本画家による扇展」

京都の老舗扇店・宮脇賣扇庵のでは、3回目となる日本画家12名による扇子と平面作品を展示する展覧会が開催されています。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.265】滋賀県立琵琶湖文化館地域連携企画展・滋賀県立美術館常設展 「千年の秘仏と近江の情景」

滋賀県は、県域全体に貴重な文化財が散在する全国有数の文化財集中県です。深い山と豊かな水をたたえる琵琶湖が織りなす美しい自然景観の中に、時には千年以上の歴史を刻む文化財が、地域の方々に守られ受け継がれてきました。

本展では琵琶湖文化館がお預かりしているこれら貴重な文化財の中から、湖南市の名刹正福寺の仏像を中心として、豊かな文化を育んできた滋賀の情景をあらわした作品を滋賀県立美術館のコレクションとともに展示します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.264】柚木陽子 Reborn 展

大阪で柚木陽子の初の個展開催。絵画から立体アートまで、柚木陽子の幻想的な世界観をぜひご覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.263】オブジェ焼を生み出した京焼 ー前衛と伝統の共生ー

8月18日(金)~8月30日(水)京都陶磁器会館にて展覧会「オブジェ焼を生み出した京焼 ー前衛と伝統の共生ー」を開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.262】宮永愛子 Aiko Miyanaga solo exhibition

イムラアートギャラリーで「宮永愛子展」を開催いたします。

本展では、代表作品の一つである《waiting for awakening -wall clock-》をはじめ、新作の《くぼみに眠る海 -猫-》など、ナフタリンとガラスの作品を中心に展示いたします。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.261】art space co-jin「南山城学園の粘土室」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」にて「南山城学園の粘土室」が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.260】白沙村荘 橋本関雪記念館 「アーティストが触れた伊那谷展」

銀閣寺近くにある白沙村荘 橋本関雪記念館にて長野県の伊那谷をテーマとした「アーティストが触れた伊那谷展」が開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.259】滋賀県立美術館 企画展「今森光彦 里山 水の匂いのするところ」

1954年、滋賀県大津市に生まれ、第20回木村伊兵衛写真賞、第28回土門拳賞(「拳」の字は正しくは旧字体、地域文化功労者文部科学大臣表彰をはじめ、数々の賞を受賞している写真家・今森光彦の写真展を開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.258】滋賀県立陶芸の森陶芸館 特別展「岡本太郎 アートの夢-陶壁・陶板・21世紀のフィギュア造形」 ~大衆にじかにぶつかる芸術を~

「一般大衆にじかにぶつかる、社会にひらかれた芸術を実現したい。」と記した岡本太郎。

暮らしの中で人と芸術をつなげてきた陶壁や美術陶板。岡本太郎による1954年制作の「犬の植木鉢」は、どのように量産を試みられたのか?また今、私たちにアートを身近に楽しませてくれる21世紀のフィギュア造形や、フレスコ画家による新しい発想の壁画など、岡本太郎が願ったアートの夢、21世紀のその先を見つめます。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.257】キヤノンギャラリー50周年企画展

キヤノンギャラリーは2023年2月に開設50周年を迎えました。

これを記念して、全国のキヤノンギャラリー(品川・銀座・大阪)で企画展が開催されております。ことしるべでは、大阪会場のご案内と今後のトークイベントにまつわる情報を皆様にお届けします。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.253】名都美術館「美人画にどきっ!-美女たちには愛される理由があった-」

江戸時代から昭和初期において隆盛を極めた美人画は、気品高く清澄で、時に

見る者をどきりとさせる色香を醸し、多様な表情によって我々を魅了します。文

化や生活スタイルなど時代が大きく変化しても、なぜ近代の美人画がこれほど支

持されるのか。当館選りすぐりの美人画作品を通して、人気の理由に迫ります。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.252】泉屋博古館東京「木島櫻谷―山水夢中―」

泉屋博古館東京で開催中の「木島櫻谷―山水夢中―」

京都画壇の巨匠、木島櫻谷の画業をぜひ東京でもお楽しみください。 -

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット!vol.251】<滋賀県立美術館>小倉遊亀と日本美術院の画家たち展 横山大観、菱田春草、安田靫彦、前田青邨、速水御舟ほか

1984年(昭和59)に開館した滋賀県立美術館は、2024年に40周年を迎えます。これを記念して、同館のコレクション形成に大きく尽力した小倉遊亀を一望する展覧会を開催します。

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット!vol.250】いのち瞬く~太田りかこ 染色作品展~

アートスペース柚YOUにて「いのち瞬く~太田りかこ染色作品展」が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット!vol.249】第45回日本新工芸展 近畿展・第6回学生選抜展

京都市京セラ美術館で「第45回日本新工芸展 近畿展・第6回学生選抜展」が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット!vol.248】大谷大学博物「賀茂の歴史と信仰」

大谷大学博物館にて、上賀茂神社の歴史と信仰にまつわる展覧会が開催されています!

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット!vol.247】霊山歴史館 2023年 夏の企画展「結成160年 新選組奮戦録」

今年、新選組は結成160年!

「池田屋事件」「禁門の変」「ぜんざい屋事件」「三条制札事件」「油小路の変」「天満屋騒動」「鳥羽伏見の戦い」などで奮戦した新選組の歴史を辿ります。 -

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット Vol.246】宮脇賣扇庵 創業200周年記念特別企画「定家亜由子展」

京都の老舗扇店、宮脇賣扇庵の創業200周年を記念し、日本画家・定家亜由子氏の展覧会が開催されています。

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット Vol.245】"五爪の雲龍"世界初公開!「千住博 秘蔵の作品展 雲龍」東京で開催

国際的に活躍する日本画家で、京都造形芸術大学の学長も務めた千住博氏の秘蔵作品を一挙に公開する展覧会が、6月に東京・飯田橋の日中友好会館美術館で開かれます。

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット Vol.244】キヤノンフォトクラブ梅田 第23回写真展 それぞれの出会い

2023年6月13日(火)~6月17日(土)キヤノンギャラリー大阪にて、「キヤノンフォトクラブ梅田 第23回写真展 それぞれの出会い」を開催します。

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット Vol.243】キヤノンギャラリー50周年企画展 蜷川実花写真展「Eternity in a Moment」

2023年5月23日(火)~6月3日(土)キヤノンギャラリー大阪にて、50周年企画展 蜷川実花写真展「Eternity in a Moment」が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット Vol.242】相国寺承天閣美術館「禅寺に伝わるものがたり Ⅰ 仏教説話と漢故事」

相国寺承天閣美術館で2023年5月7日まで開催中の「禅寺に伝わるものがたり Ⅰ仏教説話と漢故事」の会場風景を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.240】景聴園 × 蘆花浅水荘 舟をつながず―不繋之舟

明治から大正にかけて京都画壇で活躍した日本画家・山元春挙の別荘兼アトリエとして知られる蘆花浅水荘にて、現代の日本画グループ・景聴園(けいちょうえん)が、”絵とともに過ごすひととき”を手引きし、蘆花浅水荘に流れるゆるやかな時間へと誘う企画を開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.239】名都美術館〈特別展〉「徳岡神泉ー暁闇に輝く星を求めてー」

愛知県長久手市にある名都美術館。近代京都画壇で活躍した徳岡神泉の回顧展です。自然を見つめ、対象と一体化する中で本質をつかもうとした神泉は、常に思慮深く制作と向き合い、模索を繰り返し、生涯をかけて幽玄の美を追い求めました。

明快な表現の内に潜む奥深い世界にきっとあなたも魅了されるはずです。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.238】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)4月情報

京都BAL地下2階 MARUZENギャラリー4月の開催情報をお届けします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.237】art space co-jin「なんぞやひととはととうことと みじかいいろえんぺんしる」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」にて「なんぞやひととはととうことと みじかいいろぺんしる」を開催します。

-

【ことしるべ美術クラブスタッフおススメのアートスポット Vol.236】「開館25周年記念展 京都 細見美術館の名品―琳派、若冲、ときめきの日本美術―」

日本美術のコレクションで国内外から高い評価を受けている京都・細見美術館の開館25周年を記念して、選りすぐりの作品約100件を一堂に紹介する展覧会を、2023年春から大阪、東京、名古屋、続いて翌年に静岡、長野で開催いたします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.235】東寺 小子房「今井家三代特別展」

通常非公開の東寺 小子房にて親子三代で創作に取り組む今井家三代の作品を紹介する展示を開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.234】鍵善良房コレクション「河井寬次郎とその系譜」

「ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUM」にて、鍵善良房の所蔵品の中から、河井次寬郎(1890-1966)とその流れをくむ陶芸家の作品を中心としたコレクション展を開催いたします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.233】第42回京都工芸美術作家協会展

京都文化芸術会館にて2023年3月14日~19日にかけて「第42回京都工芸美術作家協会展」を開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.232】みずのき美術館「なんたうん2023‐ワークショップ特集‐」

京都・亀岡のみずのき美術館にて3月3日~26日まで開催中の「なんたうん2023 ‐ワークショップ特集‐」について紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.231】art space co-jin「描く|岩間一真、岡安聖美」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」にて「描く|岩間一真、岡安聖美」を開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.230】第85回京都アンティークフェア

骨董・古美術をはじめ家具や絵画、アジア雑貨、西洋アンティークなど多種多様なジャンルが集まる西日本最大のアンティークフェアを2023年3月24日~26日にかけて開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.229】「没後40年 黒田辰秋展 ―山本爲三郎コレクションより」

アサヒビール大山崎山荘美術館で、黒田辰秋(1904-1982)の没後40年を記念する展覧会を開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.228】千總文化研究所:井波別院瑞泉寺所蔵法衣装束・荘厳具 調査報告会

井波別院瑞泉寺所蔵法衣装束・荘厳具 調査報告会が3月3日(金)に株式会社千總5階ホールで行われます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.227】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)2・3月情報

京都BAL地下2階 MARUZENギャラリーの開催情報をお届けします!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.226】名都美術館 開館35周年記念「35年の物語-あなたの好きがきっと見つかる-」

愛知県長久手市にある名都美術館。当美術館とゆかりの深い作家や作品を通して35周年記念のコレクションを紹介する展覧会を開催。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.225】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)1月情報

京都BAL地下2階 MARUZENギャラリーの開催情報をお届けします!京都BAL地下2階 MARUZENギャラリーの開催情報をお届けします!

-

![【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.224】千總[シリーズ:京都のまちの中の三条室町]第2回特別鑑賞会・講演会 千總・西村家の町家図面を読み解く ー近世京町家の造りと暮らしー](/design/img/cmn/noimage.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.224】千總[シリーズ:京都のまちの中の三条室町]第2回特別鑑賞会・講演会 千總・西村家の町家図面を読み解く ー近世京町家の造りと暮らしー

[シリーズ:京都のまちの中の三条室町]第2回特別鑑賞会・講演会を、2月16日(木)に千總本社・オンラインにて開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.223】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)12月情報

MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)12月情報をお届けします!

-

-1.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.222】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)11月情報

京都BAL地下2階 MARUZENギャラリーの開催情報をお届けします!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.221】上路市剛個展「Border 2.0 」

京都岡崎 蔦屋書店は、アーティスト・上路市剛の個展「Border 2.0 」をギャラリーENウォールにて、2022年10月22日(土)から11月7日(月)の期間に開催いたします。観る者に迫るリアルな肖像とともに、それらを創作する上で作者が向き合ってきた「肌」の明暗にフォーカスした抽象画「Border」シリーズの新作を発表します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.220】アサヒビール大山崎山荘美術館 「こわくて、たのしいスイスの絵本」展

アサヒビール大山崎山荘美術館は、2022年9月17日(土)~12月25日(日)まで、企画展「こわくて、たのしいスイスの絵本」を開催いたします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.219】霊山歴史館 2022年 秋の企画展「飛耳長目 吉田松陰と松下村塾」

吉田松陰は「飛耳(ひじ)長目(ちょうもく)」が大事だと主張しています。これは「行動を起こすには正確な情報が必要で、遠くの事をよく見聞きする耳や目で敏感に観察しなければならない」という意味で、情報社会である現代にも通じます。

この企画展で、吉田松陰とその門下生についての資料を展示し、その実像に迫ります。

ぜひご覧ください! -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.218】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)9・10月情報

MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)9・10月情報をお届けします!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット! vol.217】「初秋の彩に光うつりて 山田 えい子 ガラス工芸展」

ガラス工芸家の山田えい子先生が個展を開催されています。

柔らかな色彩が魅力的な、秋を感じる作品を展示。

ぜひご覧ください! -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.216】第2回手馴草展「京都日本画家による扇子展」@宮脇賣扇庵 京都本店

昨年に第一回を開催した現代の日本画家12名による手慣草(扇子)展が今年も開催されています。

今年120周年を迎えました富岡鉄斎や竹内栖鳳ら京都画壇による天井画が現存する宮脇賣扇庵 京都本店2階を会場に、現代日本画からの扇子作品を展示します。

現代の作家と明治の京都諸家都の作品が一堂に並ぶ展覧会をお楽しみください! -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.215】泉屋博古館東京「古美術逍遙-東洋へのまなざし-」

今年4月にリニューアルオープンした泉屋博古館東京。それを記念し、開催されてきた館蔵名品展の第3弾「古美術逍遙ー東洋へのまなざし」をご紹介します。

住友家に蒐集された多岐に渡るジャンルの東洋の美術をめぐるドラマを、ぜひお楽しみください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.214】AMMON KYOTO「⾦澤翔⼦ 個展 天地創造の物語」

東京都出⾝の書家、⾦澤翔⼦による個展を開催します。

5歳から⺟・泰⼦⽒のもとで書を始めた翔⼦⽒は、全国の名だたる神社仏閣での席上揮毫を⾏い、国内外で数多くの個展を開催してきました。

本展では、旧約聖書《創世記》の第⼀章に描かれる「天地創造」における7⽇間を想起させる作品群を展示します。展⽰空間を宇宙に⾒⽴て新作〜近年の作品を中⼼に発表します。

神が天や地とその万象を創造したように、真っ⽩な紙から彩り豊かな表現⼒とともに新たな世界を⽣み出す翔子⽒の書。独創的な「天地創造」の物語を紡ぎます。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.213】京都髙島屋7階グランドホール「刺繡絵画の世界展 明治・大正期の日本の美」

京都髙島屋7階グランドホールで開催される、刺繡師が針と糸で描いた超絶技巧の作品の数々が集結する展覧会を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.212】深地宏昌 展⽰「NATURE/CODE/DRAWING in KYOTO」@京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール

「テクノロジーと⼈間はどのように付き合っていくべきなのか」を、制作のテーマのひとつとして掲げている深地。Plotter Drawingを通してデジタルとフィジカルの境界を探り、アナログ表現の奥⾏きを伝え、機械的な表現と⼈間的な表現の融合についてもフォーカスしようとしています。

2017年にAからZまでをそれぞれのイメージに合わせた質感で描いた作品「UNCONTROLLED TYPES by Plotter Drawing」は、カンヌライオンズなど海外のアワードで多数受賞、2021年には作品「4D DRAWING」で⽇本タイポグラフィ年鑑で受賞するなど、Plotter Drawingによって⽣み出された作品は、これまで国内外で⾼い評価を得ています。

「NATURE/CODE/DRAWING」と題された本展では、プログラマー・アルゴリズミックデザイナーである堀川淳⼀郎の協⼒のもと、7⽉に渋⾕ヒカリエで開催、好評を得た同名の展⽰の中から10点を厳選して展⽰します。また、会場にはプロッターを設置、実際に制作の様⼦を⾒ることができます。

新たなグラフィック表現を探求する深地の、数々の洗練されたイメージと、それを描き出すPlotter Drawingの表現性をぜひ間近でご覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.211】「みやこの扇 林美木子展」@宮脇賣扇庵京都本店

宮脇賣扇庵京都本店の天井画制作120周年を記念して、有職彩色絵師の林美木子さんの作品をご紹介する「みやこの扇 林 美木子展」が開催されています。

展覧会の魅力をお伝えします。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.210】「【MARVEL】AVENGERS展-S.T.A.T.I.O.N.-」@京都市京セラ美術館(新館 東山キューブ)

京都市京セラ美術館・新館東山キューブにて開催中の「【MARVEL】AVENGERS展-S.T.A.T.I.O.N.-」

世界24都市で巡回されてきた没入型エキシビジョンが京都に!

気になる展示内容を一部ご紹介します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.209】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)7・8月情報

京都BAL地下2階 MARUZENギャラリーの開催情報をお届けします!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.208】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)7月情報

京都BAL地下2階、MARUZENギャラリー7月のイベント情報をお届けします!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.207】京都岡崎 蔦屋書店「GALLERY EN」増田将大による個展「散在し接続されている」

京都岡崎 蔦屋書店(京都市左京区ロームシアター京都 パークプラザ1階)は、店内にアートスペース「GALLERY EN」をオープンいたします。全⻑9mの⽩壁スペースを新たに設け、国内若⼿アーティストを中⼼とした作品に出合う場とし て、アートに親しむ⼈々との「縁」をつないでまいります。その第1回として、増⽥将⼤による個展「散在し接続されている」を7⽉8⽇(⾦)より開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.206】泉屋博古館東京「光陰礼讃ーモネからはじまる住友洋画コレクションー」

住友コレクションの洋画作品をお楽しみいただける「光陰礼讃ーモネからはじまる住友洋画コレクション」をご紹介します!

今年の春にリニューアルオープンした泉屋博古館東京。初公開作品を含む洋画の名品をぜひご覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.205】京菓子展2022 デザイン公募

8年目を迎える「京菓子展2022」。今年のテーマは「手のひらの自然ー枕草子」です。京菓子は、文学や絵画、和歌などを題材にし、また影響を受けながら、制作されてきました。枕草子の世界よりイメージを膨らませ、新たな感性で表現した京菓子作品を募集します。ぜひご応募ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.204】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)6・7月情報

京都BAL地下2階MARUZENギャラリーの6・7月の開催情報をお届けします!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.203】「いくつもの空の下で」小池アミイゴイラストレーション展+澤田康彦”青春’'コレクション

澤田康彦氏による京都新聞連載コラム&エッセーをまとめた『いくつもの空の下で』(京都新聞出版センター)を基に構成した企画展。東近江市佐生町生まれ、今も母上の住むこの地に行き来する澤田氏が綴った文章と、そこに添えられた小池アミイゴ氏の優しい挿絵の全てを四季の巡りのままに展示します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.202】art space co-jin「OVERALL かめおか作業所の作品」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」で開催中の「OVERALL かめおか作業所の作品」をご紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.201】京都国立近代美術館 エデュケーショナル・スタディズ03:眼で聴き、耳で視る|中村裕太が手さぐる河井寬次郎

京都国立近代美術館では、見える・見えないに関わらず誰もが楽しめる作品鑑賞のあり方を探る「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム」を行っています。

その一環として、作家(Artist)、視覚障害のある方(Blind)、学芸員(Curator)がそれぞれの専門性や感性を生かし、さまざまな感覚をつかう鑑賞方法を創造する「ABCプロジェクト」を立ち上げました。

2年目となる本プロジェクトでは、河井寬次郎(1890-1966)が晩年に制作した《三色打薬陶彫》(1962年)に焦点を当てました。「さわる」「きく」などの感覚を使って、寬次郎の作品づくりを新たな角度からひも解く展示を開催中です。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.200】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)5・6月情報

京都BAL地下2階MARUZENギャラリーの5・6月の開催情報をお届けします!

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.199】細辻伊兵衛美術館オープン!

400年続く、日本最古の綿布商の作品が集まる“手ぬぐい”美術館

「細辻伊兵衛美術館」がオープンしました!

江戸から令和まで各時代ならではの文化や風俗を取り入れた“手ぬぐい”を展示しています。ぜひ一度ご覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.198】KYOTO GRAPHIEサテライトイベント「KG+」井津由美子さん作品紹介

KYOTO GRAPHIE 京都国際写真祭サテライトイベント「KG+」

妙蓮寺で開催中の写真展より井津 由美子氏の作品を紹介します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.197】名都美術館「上村松園と伊藤小坡-二人のハンサムウーマン-」

愛知県長久手市の名都美術館で開催される、近代の京都画壇で活躍した上村松園と伊藤小坡の画業を振り返る展覧会を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.196】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)4月情報

4月のMARUZENギャラリー情報をお届けします!

-

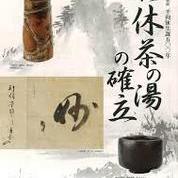

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.195】野村美術館 2022年春季特別展 千利休生誕500年 千利休茶の湯の確立

千利休生誕500年の節目の記念に千利休茶の湯の確立を開催いたします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.194】ギャラリー・アトリエシムラ 山室眞二版画展 ー「うー讃」川上日車の川柳 ー

版画家・山室眞二氏の作品展を開催いたします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.193】市民交流プラザふくちやま 2021年度 共生の芸術祭「旅にでること、その準備」巡回展

「旅」をテーマに京都府内外の7組の障害のある方の作品を紹介する 2021年度 共生の芸術祭「旅にでること、その準備」巡回展 を市民交流プラザふくちやまにて開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.192】MARUZENギャラリー(京都BAL地下2階)情報

2・3月のMARUZENギャラリー情報をお届けします!

3月16日(水)まで「河原町地下古本市 丸善へんちなんまへ~ん」が開催中! -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.191】ギャラリー・アトリエシムラ 童顔如来 第2回⼩野元衞展

2回⽬となる画家・⼩野元衞の作品展を開催いたします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.190】Kiwakoto本店 ジムニー茶屋 職人茶会

京都を拠点に日本の伝統技法を用いたライフスタイルを提案するKiwakoto が、マエストロと言っても過言ではない、清水焼の3つの窯元からクラフツマンのご協力をいただき、「職人茶会 ジムニー茶屋」を開催します。

同時開催で1月31日(月)まで、クラフツマンによる茶道具の展示・販売会も開催しています。「日展」にも出展されている重鎮たちの作品をぜひお手に取ってご覧ください。 -

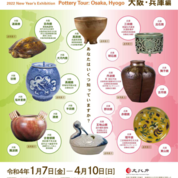

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol. 189】茶道資料館 令和4年新春展「やきもの巡り2-大阪・兵庫編」

近畿各地の「ご当地のやきもの」を巡る展覧会が、茶道資料館で開催中です。

今回は大阪・兵庫編として、約20窯が紹介されています。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.188】樂美術館 新春展「瑞獣がくる -樂歴代のふしぎなどうぶつたち-」

古来より人々は、身近な動物や想像上の動物たちに暮らしの中の祈りや願いを託してきました。本展では、樂歴代が制作した、吉兆とされる瑞獣や縁起のよい動物たちをモチーフとした作品が展示されます。

-

ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.186】京セラギャラリー「SOUL OF JAPAN2021 ~京ノ刻~」

宇治を拠点に活動する、こうじょう雅之氏の個展が開催中です。

-

ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.185】信楽高原鐡道信楽駅「Neo汽車土瓶展」

明治中頃から昭和40年代にかけて鉄道の旅に供された陶磁器製のお茶の容器「汽車土瓶」を愛する作家6名が制作した「Neo汽車土瓶」の展示を行います。

-

ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.184】関西初展示「BMWと日本の名匠プロジェクト・第三弾」X7限定車NISHIJIN EDITION

日本の伝統技法を用いてラグジュアリーなカーライフを提案するKiwakoto(株式会社A・STORY)はBMWジャパンが取り組む「BMWと日本の名匠プロジェクト」に参画し、製作サポートをされています。

今回、関西で初の展示を開催されます。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol. 182】京もの認定工芸士会「響」 第2回工芸展

オンライン開催される、京都の様々な工芸の若手職人で構成する京もの認定工芸士会「響」の展覧会を紹介します。

-

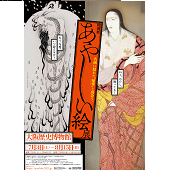

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol. 180】大阪歴史博物館「あやしい絵展」

大阪歴史博物館で開催中の「あやしい絵展」をご紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol. 179】八幡市松花堂美術館「旅する♡拓本」

八幡市松花堂庭園美術館で8月15日まで開催の「旅する♡拓本」について紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.178】京都陶磁器会館「市川一門展」

市川廣三氏、博一氏に学んだ弟子10人と、博一氏による一門展を開催します。第3回となる市川一門展の共通のテーマは豆皿です。11人分の多様な作風を小さな世界に凝縮し展示をします。作家各々の作品展示とともにお楽しみください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.177】ポルタギャラリー華「工芸美術 創工会企画 -工藝の世界-」

京都を中心に活動する美術工芸集団「創工会」所属作家による作品展をポルタギャラリー華で開催します。

京都の工芸美術をお楽しみください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.176】京都髙島屋6階美術画廊「今井裕之 金石造形展 -contact-」

金石造形作家・今井裕之氏の個展を京都髙島屋6階画廊で開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.175】桝本佳子「Blue Birds / Blue Ceramics」ワコールスタディホール京都

つぼや皿から鳥が飛び出した造形など、ユーモアあふれる作品を制作する陶芸家桝本佳子さんの個展が【ワコールスタディホール京都ギャラリー】で開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.174】The Terminal KYOTO 松平莉奈個展「すべての毒を飲む」

The Terminal KYOTOで5月30日まで開催中の、

日本画家・松平莉奈さんの個展「すべての毒を飲む」を紹介します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.173】島根県立美術館「生誕100年回顧展 石本 正」

石本正(1920-2015)は現在の島根県浜田市三隅町に生まれ、京都を拠点に活躍した日本画家です。2020年が生誕100年にあたり、これを記念して全画業を紹介する初の大回顧展を開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.172】山本茜展 ―截金ガラス創造10年の軌跡―

この度、そごう横浜店で作家・山本茜氏の個展が開催されます。ぜひご覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.171】三重県立美術館「若冲と京の美術-京都 細見コレクションの精華-」

三重県立美術館にて、「若冲と京の美術-京都 細見コレクションの精華-」が開催中です。ぜひご覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.170】松伯美術館 上村淳之 米寿記念Ⅰ「上村松園・松篁・淳之 三代展 ―日本画の行方―」

松伯美術館で開催中の展覧会「上村淳之米寿記念 Ⅰ『上村松園・松篁・淳之 三代展 -日本画の行方―』」をご紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.168】キムラトモミ個展「僕は君に愛に来た」ギャラリー翔

猫好きさんに向けて、猫を愛する作家・キムラトモミさんの個展をご紹介いたします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.167】名都美術館「つなぐ、つながる、日本の美-東西画壇の実力派が終結-」

名都美術館(愛知県長久手市)で近現代の東西画壇を舞台に活躍し、日本美術発展に貢献した画家たちの作品を紹介する企画です。第一期は横山大観や下村観山、奥村土牛、田渕俊夫など日本美術院関連の画家を取り上げます。第二期では、竹内栖鳳や上村松園、東山魁夷 、高山辰雄など官展系の画家を展覧するほか、戦後発足した創造美術で腕を揮った上村松篁や秋野不矩なども紹介します。各派に軸足を置きつつも広い視野をもって制作に臨んだ画家たちの作品を通して、近現代の日本画の歩みを通観します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.166】大阪市立東洋陶磁美術館 李秉昌博士記念公開講座「耀州窯青磁と高麗」

大阪市立東洋陶磁美術館では、2021年3月7日(日)に第13回 李秉昌博士記念公開講座として「耀州窯青磁と高麗」をオンラインで開催します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.165】誉田屋源兵衛 京都のクラフツマンに依頼する上質な「お誂え」の逸品 展示・オーダー会

7名の著名人、文化人の方々そしてラグジュアリーブランドからテーマをいただきKiwakotoとクラフツマンが半年以上かけ製作したお誂(あつら)えの逸品の展示会を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.164】京もの認定工芸士会「響」オンライン展示会 「~予習~」

京都府が未来の伝統工芸を担う意欲にあふれ 優れた技術を持つ若手・中堅職人に授与

する称号「京もの認定工芸士」。2018年にその京もの認定工芸士の有志が立ち上げたのが「京もの認定工芸士会 響」です。コロナウイルス感染拡大を避けるため、オンライン開催となる響会員による全体展示会を紹介します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.163】art space co-jin「ゆびさきのこい」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」で開催中の「ゆびさきのこい」をご紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.162】中之島香雪美術館 特別展「源氏物語の絵画―伝土佐光信『源氏系図』をめぐって」

多くの人に愛され読まれ続けてきた源氏物語。それを絵画化した「源氏絵」より土佐派の作品を中心に、バリエーション豊かな『源氏物語』の絵画を紹介します。

中之島香雪美術館にて1月30日(土)より 開催! -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.161】京都市歴史資料館「京都市指定の文化財」

京都市では、市内に数多く存在する文化財のなかから、京都の文化や歴史を知るうえで欠くことのできない、とくに重要な文化財を、毎年「京都市の文化財」として指定・登録しています。近年指定された、室町時代末期から桃山時代にかけての美術工芸品の名品を中心に紹介する展覧会を開催中です。(3月7日まで)

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.160】京都 KAGAN HOTEL「JAPAN RENAISSANCE展 ~これからの時代におけるARTの役割と共創の可能性~」

京都KAGAN HOTEL で開催される展覧会を紹介します。

社会の価値観が変化していく現代。これからの時代におけるARTの新しい活躍の可能性と役割について、また藝術家が企業や地域と共創する社会のビジョンについて対話する機会を創出する展覧会です。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.159】第33回京都美術文化賞受賞記念展

第33回京都美術文化賞受賞記念展が京都文化博物館にて開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.158】茶道資料館 令和3年新春展「裏千家の茶室建築」

令和2年夏、今日庵(こんにちあん)や又隠(ゆういん)といった茶室群を含む裏千家住宅(国指定重要文化財)の保存修理工事が竣工しました。

茶室建築を基軸として多角的な視点から茶家としての軌跡をご覧いただく展覧会を紹介します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.157】創立75周年記念 京都工芸美術作家協会展『煌・KIRAMEKI』

京都を中心に活躍する工芸美術作家の会派を越えた作家団体「京都工芸美術作家協会」の創立75周年を記念した展示を、京都文化博物館にて2月7日まで開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.156】京都国立近代美術館 エデュケーショナル・スタディズ02:中村裕太「ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ?」

京都国立近代美術館では、見える・見えないに関わらず誰もが楽しめる作品鑑賞のあり方を探る「感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム」を行っています。

その一環として、作家(Artist)、視覚障害のある方(Blind)、学芸員(Curator)がそれぞれの専門性や感性を生かし、さまざまな感覚をつかう鑑賞方法を創造する「ABCプロジェクト」を立ち上げました。

本展は来場者が実際に陶片に触れることで、陶芸家・石黒宗麿《壺「晩秋」》の新たな鑑賞方法を探る展示です。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.155】大阪市立東洋陶磁美術館 特別展「黒田泰蔵」(11/21~7/25)

静謐な白磁の造形で世界的に知られてる黒田泰蔵の、梅瓶を意識した作品から、轆轤の回転運動をそのままに直線と円とで構成される「円筒」まで、作家を代表する造形による黒田泰蔵の世界をご覧ください。

-

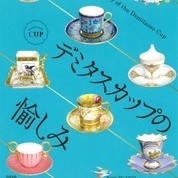

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.154】手のひらサイズの超絶技巧!「デミタスカップの愉しみ」@美術館「えき」KYOTO(11/28~12/25)

「デミタス」は、濃いめのコーヒーを飲むための小さなコーヒーカップ。19世紀のヨーロッパにコーヒー文化が浸透したことで飲み方のバリエーションも広がり、多彩なデザインのものが作られるようになりました。

本展では2,000点以上におよぶ村上和美さんのアンティーク・デミタス・コレクションから約400点を展示。19世紀後半の、ジャポニズムやアール・ヌーヴォー、アール・デコを取り入れた作品を中心とした、個性きらめくデミタスの世界が楽しめます。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.153】中之島香雪美術館「聖徳太子-時空をつなぐものがたり」

中之島香雪美術館で12月13日まで開催中の 特別展「聖徳太子-時空をつなぐものがたり」の鑑賞レポートをお送りします。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.152】ポルタ開業40周年記念 京都日本画新展 in ポルタギャラリー華

京都駅前地下街「ポルタ」の開業40周年を記念して、京都を拠点に活動している日本画家による展覧会を開催します。「京都 日本画新展」に作品を発表し、ポルタギャラリー華とも結びつきのある19名の若手作家による花鳥風月の秀作をお楽しみください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.151】立命館大学国際平和ミュージアム 2020年度秋季特別展 「CITY&PEACE 南京国際平和ポスター展」

立命館大学国際平和ミュージアムで開催の、2020年度秋季特別展「CITY&PEACE 南京国際平和ポスター展」を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.150】Kiwakoto本店「オートモビルアート展~by Kiwatoko」

Kiwakoto本店で開催中の、海外で高評価を受けるアートの一分野「オートモービルアート」をテーマにした展覧会を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.149】野村美術館 2020年秋季特別展「野村得庵没後75年 茶の湯のわびと美」

今年は、野村證券の創始者であり、一大金融財閥を築いた野村徳七(号 得庵)の没後75年を迎えます。その節目の年に、野村美術館では、秋季特別展として、「茶の湯のわびと美」が開催されます。ぜひご覧ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.148】野村美術館にて「作陶五十年・襲名二十周年 東海道五十三次茶盌完成記念 叶 松谷展」が開催されます。

野村美術館の地下展示室にて、「作陶五十年・襲名二十周年 東海道五十三次茶盌完成記念 叶 松谷展」が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.147 】 髙島屋京都店6階美術画廊「日下部雅生型絵染展 久松留守 ―護りを祈る―」

「京都祇園祭展」プレフォーラムにもご出演いただいた、染色作家・日下部雅生氏の個展を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.146】彦根城博物館「幻の名窯 湖東焼ー彦根藩窯の盛衰ー」

湖東焼は、江戸時代、民間で始まり藩窯として栄えた彦根のやきものです。その品質は極めて高いものでしたが、制作の期間が短く現存作品が少ないため、「幻のやきもの」と呼ばれてきました。

湖東焼の成立および展開の歴史の紹介とともに、湖東焼の全貌を明らかにする特別展が彦根城博物館で開催されます。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.145】名都美術館 特別展「小野竹喬 ー 風景と語らう画家 ー」

風景と対峙し、詩情豊かな情景を描き残した小野竹喬の回顧展「小野竹喬 ー 風景と語らう画家 ー」が愛知県の名都美術館で開催されます。同時期に京都府立堂本印象美術館で開催される「小野竹喬・春男ー父と息子の切ない物語」とあわせ、この秋は小野竹喬の作品を堪能しませんか。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.144】立命館大学国際平和ミュージアム 2020年度特別展「放射線像/Autoradiograph―放射能を可視化する―」

KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2020アソシエイテッドプログラムのひとつ、立命館大学国際平和ミュージアム 2020年度特別展「放射線像/Autoradiograph―放射能を可視化する―」を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.143】ギャラリー古都 写真展 「花街と芸妓・舞妓の世界」

ギャラリー古都にて溝縁ひろし写真展 「花街と芸妓・舞妓の世界」を10月6日まで開催中です。誠文堂新光社より出版された書籍「花街と芸妓・舞妓の世界」に掲載された写真を中心に、日本の花街や芸妓・舞妓の写真作品を展示しています。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.142】中信美術館「鈴木 治-土のかたち」

前衛陶芸家集団「走泥社(そうでいしゃ)」を結成したメンバーのひとり、鈴木 治の回顧展が中信美術館で開催中です。

<詠む陶>と称される独創的な造形美をお楽しみください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.141】JOYOアートギャラリー2020@文化パルク城陽(~9月27日まで)

城陽市の文化パルク城陽で2003年から開催されている公募展「JOYOアートギャラリー」が今年も始まりました。文化パルクの開館25周年となる今年は、城陽の風景や風物をモチーフにした作品を選ぶ「城陽賞」も設けられ、館内では146点の応募から入選した87点の作品が展示されています。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.140】千總ギャラリー「白―はじまりの色―」展

京友禅の老舗、千總。1555年(弘治元年)、京都・烏丸三条で法衣装束商として創業し、時代に応じて技術の粋を集めた染織品を生み出し続けてきました。

本展は、千總本店グランドオープン記念企画として千總の「白」に見る美意識をお楽しみいただけます。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.139】中之島香雪美術館「聖徳太子-時空をつなぐものがたり」

中之島香雪美術館では、10月31日(土)より 特別展「聖徳太子-時空をつなぐものがたり」が開催されます。

聖徳太子にまつわる美術作品をとおして、時空を超え変貌を遂げていく太子のものがたりと、太子信仰を支えに現在まで伝えられた作品の移動のものがたりをたどります。さらに、香雪美術館が所蔵する作品の修理をクローズアップし、現在のわたしたちが未来へとつなぐものがたりも紹介します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.138】GOOD NATURE STATION 4階GALLERY、3階KA SO KE KI「アトリエシムラ『色をつむぐ』展」

人にも自然にも心地よくて楽しいモノやコトの提案を続けているGOOD NATURE STATIONでは、アトリエシムラ「色をつむぐ」展が開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.137】 キヤノンギャラリー大阪「キヤノンフォトコレクション 植田 正治 写真展」

写真文化の発展のため日本の優れた写真家が撮影した作品を1994年より収集している、キヤノンフォトコレクションの中から、今回、日本を代表する写真家の一人、植田正治氏の収蔵作品による写真展が開催中です。

Photograph By Shoji Ueda. Copyright © Shoji Ueda Office -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.136】笠岡市立竹喬美術館「新収蔵 猪原大華と岩倉壽」

愚直なまでに画道を全うした猪原大華と岩倉壽。これまで二人展として紹介されたことがなかった二人の作家の作品を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.135】花結い師 TAKAYA 写真展

京都を拠点に「花結い師」として活動されているTAKAYAさんのこれまでの活動を写真で紹介する展覧会が開催されています。

-

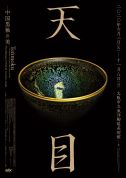

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.134】大阪市立東洋陶磁美術館 特別展「天目―中国黒釉の美」

まさに「天目づくし」!― 中国陶磁の歴史において、重要な系譜の一つである天目をはじめとする黒釉陶磁にスポットをあて、東洋陶磁美術館所蔵品に個人所蔵品を加えた唐時代から宋・金時代の作品計24点により、中国黒釉の世界とその美に迫る展覧会を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.133】紙司柿本 堀江美佳 作品展示

京都出身で、現在、石川を拠点に活動される写真家・堀江美佳氏の作品をご覧いただける、紙司柿本の店内展示を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.132】ポルタギャラリー華「伊砂正幸・芳森栄子・大倉清教展 画―硝―陶」

伊砂正幸氏(創工会会員・日本画)、芳森栄子氏(硝子工芸)と大倉清教氏(陶芸)の3人展がポルタギャラリー華で開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポットvol.131】野村美術館 2020年秋季特別展「懐石のうつわー秋・冬のしつらえー」

野村美術館では、秋季特別展として、「懐石のうつわー秋・冬のしつらえー」が開催されます。野村得庵愛用の椀類、向付、鉢皿類、徳利や盃など、さまざまな「うつわ」をご覧いただき、形や彩色、デザインなど「うつわのフルコース」をお楽しみください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.130】京都文化博物館 特別企画展「木島櫻谷と京都画壇―京都 三条・大橋家コレクション―」

京都における政治的・経済的な拠点であった三条御倉町に居を構えた大橋家と、彼らと深い交流のあった木島櫻谷・谷口香嶠・猪飼嘯谷ら京都画壇の作品を中心に展示します。

また、特別企画展「池大雅-文人たちの交流―」を同時開催します。あわせてご覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.129】京都文化博物館 特別企画展「池大雅−文人たちの交流−」

池大雅は、京都に生まれ、幼い頃から書をよくし、文人画といわれる分野で活躍しました。本展では、池大雅美術館から京都府に寄贈されたコレクションを中心に、大雅をめぐる文人たちの交流を紹介します。

また、特別企画展「木島櫻谷と京都画壇―京都 三条・大橋家コレクション―」を同時開催します。あわせてご覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.128】ギャラリー恵風「田村仁美展— インサイダウトⅡ —」

画家である田村仁美氏の個展を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.127】 長浜市曳山博物館 夏季企画展「曳山を彩る絵師たちⅤ 杉沢春厓(すぎさわ しゅんがい)」

江戸時代末期から明治時代にかけて滋賀県は湖北・長浜で活躍した絵師、杉沢春厓(すぎさわ しゅんがい)を紹介する展覧会を紹介します。

-

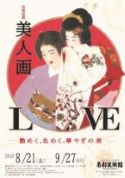

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.126】 名都美術館 <所蔵品展> 美人画LOVE -艶めく、色めく、華やぎの美-

愛知県の名都美術館で開催される<所蔵品展>「美人画LOVE -艶めく、色めく、華やぎの美-」を紹介します。時代を超えて今なお高い人気を誇る近代の美人画の数々をお楽しみください。

-

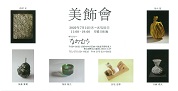

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.125】ギャラリーなかむら「美飾會」②陶芸作家・田中悠氏

「第30回記念工芸美術創工会展 同時開催 新進作家5人展」に出品された陶芸作家・川瀬理央氏や田中悠氏の作品を展示しているグループ展がギャラリーなかむらで開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.124】ギャラリーなかむら「美飾會」①陶芸作家・川瀬理央氏

「第30回記念工芸美術創工会展 同時開催 新進作家5人展」に出品された陶芸作家・川瀬理央氏や田中悠氏の作品を展示しているグループ展がギャラリーなかむらで開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.123】踊る金魚展2020

夏の風物詩として、古くは江戸時代より庶民にとって身近で馴染みの深い存在である、金魚。

ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、金魚の写真・イラスト・グッズを集めた「踊る金魚展 2020」を2020年6月26日(金)~7月19日(日)まで開催中。さらに、7月23日(木)~8月16日(日)の間、名古屋ギャラリーでも開催されます。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.122】アヤハグループAMS写真館GALLERY2「堀出恒夫の世界 堀出恒夫写真展」

2020年7月31日(金)~8月5日(水)に写真家・堀出恒夫氏の写真展が開催されます。ぜひご覧ください!

-

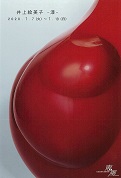

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.121】ギャラリー恵風「井上絵美子 - 漆 -」

先日7月5日(日)まで開催されていた第69回「象同人展」でも作品を出展されていた漆芸家・井上絵美子氏の個展を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.120】toripie KYOTO「市川陽子 漆皮展」

昨年9月にオープンしたtoripie KYOTOでは、「市川陽子 漆皮展」が開催されています。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.119】ポルタギャラリー華「井上路久 作陶展」

創工会でもおなじみの井上路久氏の個展「井上路久 作陶展」がポルタギャラリー華で開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.118】京都文化博物館 「明日をひらく絵画 第38回 上野の森美術館大賞展」

「上野の森美術館大賞展」は、将来の日本の美術界をになう、個性豊かな作家を顕彰助成する公募展です。今年も画材や描法も幅広く個性豊かな力のある作品が全国から多数集まりました。今回は関西展を紹介します。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.117】染・清流館「写真と染のまじわるところ」

4月10日(金)より染・清流館で開幕した、「写真と染のまじわるところ」を紹介します。

-

(122x178).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.116】ポルタギャラリー華「張義明 陶展 ~天空~」

創工会でもおなじみの、台北出身の張義明(ツァン・イーミン)氏の陶展に訪問し、作品のテーマや魅力についてお聞きしました。

-

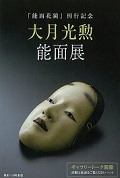

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.115】「能面花鏡」刊行記念 大月光勲 能面展

能面師として47年間、面を打ち続けてこられた大月光勲さんが「能面花鏡」を刊行されました。これまで制作された能面の図版に加え、図解入りで作り方や型紙までも公開されています。

これを記念し、松栄堂 薫習館で展覧会が開催されています。ぜひご覧ください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.114】二人展「桜と牡丹」ふじわらえつこ&キムラトモミ

猫を愛するふたりの作家、ふじわらえつこさんとキムラトモミさんによる二人展をご紹介します。

「桜」と「牡丹」はお二人の飼い猫の名前。京都北山通の画廊、ギャラリー翔にて、心温まる作品の数々をお楽しみください。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.113】暮らしにアートを。<&Collection>POP UP STORE@ジェイアール京都伊勢丹3階(3/4~3/10)

「ライフスタイルにアートを」をテーマに、現代アートを取り扱う東京・表参道のライフスタイルショップ<&Collection/アンドコレクション>のPOP UP STOREが期間限定でジェイアール京都伊勢丹にオープンします。

会場では著名なアーティストによる作品の展示販売が行われます。この機会に、アートを取り入れた暮らしを考えてみては。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.112】「DUMB TYPE 高谷史郎-自然とテクノロジーのはざま」劇場での公開が決定しました!

アーティスト・グループ「ダムタイプ」のメンバー、そしてソロのアーティストとして30年以上にわたり世界的に活躍する高谷史郎氏。

初のドキュメンタリー映画が公開されます。 -

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.111】大雅堂「嚆矢祭 -其之百五- 村田好謙展」

創工会の村田好謙氏(漆芸)の個展が開催されている大雅堂を訪問しました。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.110】立命館大学国際平和ミュージアム第129回ミニ企画展示「こんなはずじゃなかった」

昨年京都新聞2階ギャラリーで開催された、KG+2019 KYOTOGRAPHIE SATELLITE EVENT 「こんなはずじゃなかった」をもとにした展覧会を紹介します。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.109】Kiwakoto本店 「道しるべ OPASTE」Toshiaki Hoshi Sawako Hoshi Exhibition

Kiwakoto本店の一角を展示スペースとして開催される、フィンランドを拠点に活動するアーティスト、星 利昌氏・星 佐和子氏の作品展を紹介します。

-

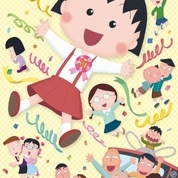

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.108】 アニメ化30周年記念企画 ちびまる子ちゃん展 @美術館「えき」KYOTO(2/7~3/2)

1986年、少女マンガ雑誌「りぼん」(集英社)で連載が始まった「ちびまる子ちゃん」は、1990年にアニメ放送が開始され、今年2020年に放送開始30周年を迎えました。

明るくてユーモアがあるまるちゃんと仲間たちが繰り広げる日常を描き、テーマ曲「おどるポンポコリン」は90年にミリオンセールスの大ヒットで日本レコード大賞を受賞するなど、国民的アニメとして親しまれています。

本展ではセル画、スケッチ画、絵コンテ、映像など約350点を展示。2018年に急逝した原作者さくらももこ氏の直筆台本なども展示し、アニメへの想いに迫ります。 -

_page-0001 (126x178).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.107】立命館大学国際平和ミュージアム2階 常設展示室内 パネル・写真展「わたしを ここから だして―オリンピックの「治安対策」の名の下に入管収容所で苦しむクルド難民の現在(いま)―」

立命館大学国際平和ミュージアムで開催中の、日本で暮らすクルド人の姿を通して、日本の難民制度や入管収容所の在り方を考える企画展「わたしを ここから だして―オリンピックの「治安対策」の名の下に入管収容所で苦しむクルド難民の現在(いま)―」を紹介します。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.106】髙島屋京都店6階美術画廊 「― 漆へんげ ― 女性五人展」

1月22日(水)より、髙島屋京都店6階美術画廊で開幕した「―漆へんげ―女性五人展」。佐賀・島根・京都・東京・福岡を活動拠点とする5人の漆芸家による、日本が誇る漆文化の「現在」を表現する展覧会となっております。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.105】野村美術館 2020年春季特別展「懐石のうつわ」

野村美術館では2020年春季特別展「懐石のうつわ」が開催されます。

ぜひご覧ください。 -

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.104】 名都美術館 <所蔵品展> 故郷から羽ばたく画家たち - 中京出身の画家、川合玉堂、伊藤小坡、前田青邨を中心に -

近代日本画史に輝かしい足跡を残し、今なお多くのファンを魅力する川合玉堂、伊藤小坡、前田青邨を中心に、東海三県出身の画家8名を紹介する展覧会が、愛知県の名都美術館で開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.103】日本画家 廣瀨麻里子個展「-体温-」

日本画家・廣瀨麻里子さんの個展「-体温-」がアートスペース余花庵で開催中です。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.102】 キヤノンギャラリー大阪 48人の女性プロフォトグラファー写真展「Sequence~48の体温~」

ジャンルも世代も違う、女性プロフォトグラファー48人のそれぞれが感じる「カッコイイ」をテーマに撮影した作品の数々を展示する写真展、「Sequence~48の体温~」を紹介。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.101】 ギャラリーヒルゲート「北村美佳展」

ギャラリーヒルゲートで12月8日まで開催の「北村美佳展」をご紹介します。

-

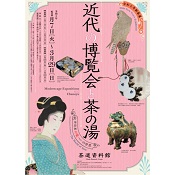

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.100】令和2年 新春展「近代の博覧会と茶の湯」 (併設展 「印籠-Inrô-の世界 」)

茶道資料館で開催される新春展のご紹介です。

19世紀後半、万国博覧会は各国がそれぞれ独自の思想や最新技術を示し、国家の威信をかけて臨む祭典でした。日本はそこで日本固有の文化のひとつとして茶の湯を紹介します。本展では、国内外で開催された博覧会へ出品された千家十職の作品や、京都の伝統工芸に取り入れられた新しい技術や図案をめぐる作品などを展示し、日本を取り巻く情勢が大きく変容した時代の茶の湯について紹介します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.99】 名都美術館 特別展「鏑木清方 - 清くあれ、潔くあれ、うるはしくあれ -」

愛知県の名都美術館で開催中の、東京画壇で活躍した美人画家、鏑木清方の初期から晩年までを振り返る展覧会を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.98】松伯美術館 開館25周年記念 特別展「上村松園・松篁『日本画の心』展 ~真善美を求めて~」

松伯美術館の開館25周年を記念し、特別展「上村松園・松篁『日本画の心』展 ~真善美を求めて~」が開催中です。本展では、松園・松篁の母子2代の名作約40点を一堂に展観します。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.97】生活あーと空間 ぱるあーと ARTS & CRAFTS 三人展 ―工芸と空間― 加藤丈尋(陶)・服部一齋(漆)・慶野ことり(陶)

京都文化博物館で開幕する「第31回 工芸美術創工会展」での作品発表も控えている、加藤丈尋氏(陶)、服部一齋氏(漆)、慶野ことり氏(陶)の3名によるグループ展を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.96】大阪市立東洋陶磁美術館 特別展「竹工芸名品展:ニューヨークのアビー・コレクション-メトロポリタン美術館所蔵」

2017年から翌年にかけてメトロポリタン美術館において開催された“Japanese Bamboo Art: The Abbey Collection”(「日本の竹工芸:アビー・コレクション」展)を再構成した展覧会を紹介します。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.95】大阪市立東洋陶磁美術館 特集展「受贈記念 辻井コレクション 灯火具―ゆらめくあかり」

大阪市立東洋陶磁美術館で現在開催されている、手のひらにのる小さな秉燭(ひょうそく)や贅を尽くした燭台など、その多様な陶磁器製の灯火具の世界を展観する展覧会を紹介します。

-

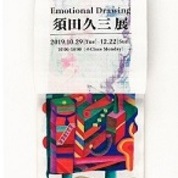

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.94】art space co-jin「Emotional Drawing | 須田久三展」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」で開催中の「Emotional Drawing | 須田久三展」をご紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.93】千總ギャラリー「千總謹製」展をご紹介!

京友禅の老舗、千總。1555年(弘治元年)、京都・室町三条で法衣装束商として創業し、時代に応じて技術の粋を集めた染織品を生み出し続けてきました。

本展は、千總の「ものづくり」を紹介します。白生地から1枚の着物になるまでの、千總友禅の工程をご覧いただけます。 -

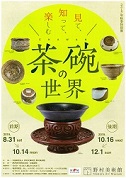

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!vol.92】野村美術館「見て、知って、楽しむ 茶碗の世界」後期展示がスタート!

野村美術館で開催中の秋季特別展「見て、知って、楽しむ 茶碗の世界」では、後期展示が始まっています。

-

(178x119).jpg)

【ことしるべ美術倶楽部 スタッフおススメのアートスポット Vol.91】ポルタギャラリー華「工藝二人展 -染- 金井大輔 -漆- 宮木康」

来月11月20日(水)からの、「第31回 工芸美術創工会展」(京都文化博物館)も楽しみな金井大輔氏(染)と宮木康氏(漆)による二人展の会場を訪問し、みどころなどについてお聞きしました。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.90】art space co-jijn「エモエモエ☆」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」で開催中の「エモエモエ☆」をご紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.89】アールブリュッ都ギャラリー「Arte Della LuceⅡ」

就労支援施設「加音」で行われている、一人ひとりが自己表現を大切にするための活動「創作クラブ」から生まれた11名の作家の作品展示を、ぶらり嵐山内「アールブリュッ都ギャラリー」で開催中です。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.88】京都陶磁器会館「林 康夫 陶展 ― 五条坂より」

戦後の前衛陶芸の草分けとして活躍し、91歳の今もなお、その衰えることのない創作力で活躍中の林康夫氏の個展を紹介します。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.87】笠岡市立竹喬美術館「生誕130年記念 小野竹喬のすべて」展 その5(最終回)

近現代京都画壇で活躍した小野竹喬(1889-1979)を回顧する展覧会が、彼の故郷の笠岡市立竹喬美術館で開催中です。本展の見どころを紹介してきた5回目の今回は最終回となります。(写真=奥の細道句抄絵 あかあかと日は難面もあきの風 )

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.86】笠岡市立竹喬美術館「生誕130年記念 小野竹喬のすべて」展 その4

近現代京都画壇で活躍した小野竹喬(1889-1979)を回顧する展覧会が、彼の故郷の笠岡市立竹喬美術館で開催中です。[ことしるべ]では5回のシリーズで本展の見どころを紹介します。4回目の今回は、展覧会第2章の見どころを紹介します。(写真=1968年 《夕茜》 岡山県立美術館)

-

(178x178).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.85】「にしのあきひろ絵本ギャラリー えんとつ町のプペル 光る絵本展 in 松坂屋高槻店」

芸人・西野亮廣が4年半の歳月をかけて完成させた絵本『えんとつ町のプペル』。その全41作品の絵がLEDで光る形で展示されるという前代未聞の光る作品展を紹介します。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.84】ギャラリーなかむら「市川博一 展」

当コーナーvol.36でグループ展「ARTS&CRAFTS四人展 ― 工芸と空間 ―」(生活あーと空間 ぱるあーと)で取材させていただいた、創工会の市川博一氏の個展を紹介します。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.83】アートスペース余花庵にて「elementals」展、開催中!

京都市役所西側、アートスペース余花庵(京都市中京区寺町通り御池上ル)で、Hakama氏、京都初の個展「elementals」が開催中です。テーマは「炭素によって命の循環を表現する」です。ぜひご来場ください。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.82】髙島屋京都店6階 美術画廊「浅見宜恒・坂倉正紘 陶展」

髙島屋6階美術画廊で開催中の「浅見宜恒・坂倉正紘 陶展」をご紹介します。

-

(178x100).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.81】ポルタギャラリー華「武田直之 陶展―永久に咲く色」

当コーナーvol.39でも紹介した、創工会の武田直之氏の個展がポルタギャラリー華で開催中です。今回、作家ご本人よりコメントを頂戴しましたので、紹介します。(写真=陶額 花奏)

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.80】笠岡市立竹喬美術館「生誕130年記念 小野竹喬のすべて」展 その3

近現代京都画壇で活躍した小野竹喬(1889-1979)を回顧する展覧会が、彼の故郷の笠岡市立竹喬美術館で開催中です。[ことしるべ]では5回のシリーズで本展の見どころを紹介します。3回目の今回は、前回に続き、展覧会第1章の見どころを紹介します。(写真=1926年 八瀬村頭 笠岡市立竹喬美術館 )

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.79】笠岡市立竹喬美術館「生誕130年記念 小野竹喬のすべて」展 その2

近現代京都画壇で活躍した小野竹喬(1889-1979)を回顧する展覧会が、彼の故郷の笠岡市立竹喬美術館で開催中です。[ことしるべ]では5回のシリーズで本展の見どころを紹介します。2回目の今回は展覧会第1章の見どころを紹介します。(写真=1911年 《南国》 京都市立芸術大学芸術資料館)

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.78】笠岡市立竹喬美術館「生誕130年記念 小野竹喬のすべて」展 その1

近現代京都画壇で活躍した小野竹喬(1889-1979)を回顧する展覧会が、彼の故郷の笠岡市立竹喬美術館で開催中です。[ことしるべ]では5回のシリーズで本展の見どころを紹介します。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.77】世界遺産 元離宮二条城 二の丸御殿台所 「京都詩情」写真家 甲斐扶佐義 初回顧展

「ニュイ・ブランシュKYOTO2019」スペシャルプログラムとして、

世界遺産二条城で開催される、甲斐扶佐義氏の写真展を紹介します。 -

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.76】佐川美術館「名刀は語る 美しき鑑賞の歴史」~刀剣乱舞とのコラボが話題!

日本刀を擬人化したオンラインゲーム「刀剣乱舞」の影響で、女性や海外にも広がる日本刀ブーム。佐川美術館で現在開催中の企画展「名刀は語る 美しき鑑賞の歴史」では、織田信長が所持していた「一文字」など戦国時代ゆかりの名品の数々をご覧いただけます。

-

(178x119).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.75】京都文化博物館 2階総合展示「京のまつり」祇園祭ー長刀鉾の名宝ー

長刀鉾に伝わる華麗な美術工芸品や貴重な文献資料など、魅力あふれる長刀鉾の優品名品から、奥深い祇園祭の世界を堪能できる展覧会が開催中です。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.74】野村美術館「見て、知って、楽しむ 茶碗の世界」展

今回の展覧会では、年代や産地によって様々な特徴・魅力を持つ茶碗を選りすぐり展示。実際に茶碗を「見て」、「知って」いただき、抹茶を飲むことをイメージして展覧会をお楽しみいただきます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.73】重要文化財杉本家住宅「祇園会 屏風飾り展」

杉本家は江戸期寛保3年(1743年)創業の呉服商。京本店であった杉本家住宅は、四条烏丸の南西、綾小路通に面した大規模な京町家です。杉本家住宅が位置する下京区矢田町の担き山「伯牙山(はくがやま)」の祇園祭前祭に合わせ、「祇園会 屏風飾り展」が行われています。

-

(126x178).jpg)

【ことしるべ美術クラブ オススメのアートスポット紹介 Vol.72】染・清流館「第11回 祇園祭展」

7月1日の吉符入より1か月に渡って行われる祇園祭。

今年も祭の時期にあわせて染・清流館で開催された「第11回 祇園祭展」を紹介します。 -

(178x120).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポットVol.71】キヤノンギャラリー大阪 EOS R SYSTEM 特別企画展 立木義浩×市原隼人「REPEAT -それぞれのニューヨーク-」

EOS Rの写真家・立木義浩氏と、EOS RPの俳優・市原隼人氏。奇しくも、同じニューヨークを撮影した二人の写真展が開催されます。

-

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!Vol.70】細見美術館「世界を変える美しい本 インド・タラブックスの挑戦」をご紹介!

細見美術館で、6月25日~8月18日まで開催されている「世界を変える美しい本 インド・タラブックスの挑戦」。タラブックスの美しい本と、出版社としての社会的な取り組みを紹介する展覧会です。ぜひご覧ください。

-

.jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット!Vol.69】千總ギャラリー「涼の趣」展をご紹介!

京都の夏の風物詩、祇園祭。宵山期間には、京都の旧家・商家が秘蔵のお宝を公開して祭りを盛り上げる屏風祭が見られます。千總ギャラリーにて夏の涼をテーマに屏風や小袖などのコレクションをお楽しみいただく「涼の趣」展を紹介します。

-

(178x120).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット Vol.68】京都陶磁器会館「井上路久 陶展 ~ 青東風にむかって ~ 」

創工会会員で、うつわ男子の代表でもある井上路久氏の個展会場を訪問し、お話をお聞きしました。

-

(111x178).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポットvol. 67】大阪市立東洋陶磁美術館 特別展「マリメッコ・スピリッツ フィンランド・ミーツ・ジャパン」

現在のマリメッコで活躍するデザイナーが「JAPAN」をテーマとした新作パターンを制作。作家によるテキスタイル・デザインのためのスケッチや、スタジオの道具、さらに各作家のインタビュー映像などによりテキスタイルの制作過程を紹介し、マリメッコにおける作家の個性と制作の多様性をご覧いただける展覧会です。 【写真】マイヤ・ロウエカリ(1982-)桜の花の雨 2017

-

(123x178).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.66】大阪市立東洋陶磁美術館 「フィンランド陶芸 芸術家たちのユートピア―コレクション・カッコネン」

1950年代、60年代を中心に活躍した個人作家の作品を中心にフィンランド陶芸を黎明期から体系的に紹介。約130点の作品からフィンランド陶芸の豊かな世界をお楽しみいただける、「フィンランド陶芸 芸術家たちのユートピア―コレクション・カッコネン」( 大阪市立東洋陶磁美術館)を紹介します。 【写真】アルフレッド・ウィリアム・フィンチ 花瓶 1897-1902年 アイリス工房 高さ 25.5㎝ コレクション・カッコネン photo:Niclas Warius

-

(212x300) (126x178).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.65】京都文化博物館 「明日をひらく絵画 第37回 上野の森美術館大賞展 」

今年も画材や描法も幅広く個性豊かな力のある作品が全国から多数集まった「上野の森美術館大賞展」。その関西展を紹介します。

-

(178x118).jpg)

【ことしるべ美術クラブ スタッフおススメのアートスポット vol.64】Kiwakoto本店

4月13日(土)にオープンした、伝統工芸を軸にラグジュアリーなカーライフを届ける「Kiwakoto」の旗艦店を紹介します。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol.63】いかわあきこ 孔雀・花・花火 みんなえがお そしてしあわせ展

緻密でカラフルな絵を描くダウン症の画家・いかわあきこさんの展覧会が美山かやぶき美術館で開催中です。

-

(125x178).jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol. 62】上野の森美術館「時代 − 立木義浩 写真展 1959-2019 −」

1965 年、『カメラ毎日』の巻頭56 ページにわたって掲載された『舌出し天使』で、一躍、世間の注目を集めた立木義浩氏。著名人たちのポートレートとスナップ、の大きく2つのグループに分けてその世界を紹介する展覧会が、東京の上野の森美術館で開催されます。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol. 61】京都文化博物館2階「太田喜二郎と藤井厚二 日本の光を追い求めた画家と建築家」

近代の京都で活躍した洋画家・太田喜二郎と建築家・藤井厚二。

「絵画」「建築」というジャンルの垣根を超えて、日本の光を追い求めた2人の交流を紹介するユニークな展覧会が京都文化博物館で開かれています。 -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol. 60】大丸ミュージアム〈梅田〉「写真展 オードリー・ヘプバーン ~今よみがえる、永遠(とわ)の妖精~

世代を超えて、世界中で今も愛されるオードリー・ヘプバーンの写真展が大阪の大丸ミュージアム〈梅田〉で開催されます。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol. 59】平安神宮額殿「古代文字アート×匠」展 ―Dance With Universeー

平安神宮にて、神羅万象(5つのエレメント)をテーマに古代文字アーティスト・天遊と、次世代をリードする京の若き匠やアーティストによるコラボ点を紹介します。毎日どこかでだれかがライブパフォーマンスをしている、動きのある展覧会です。

-

(148x178).jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol. 58】京都文化博物館「美を競う 肉筆浮世絵の世界」

京都文化博物館で開幕しました、「美を競う 肉筆浮世絵の世界」を紹介します。

[写真=溪斎英泉「立ち美人」(部分)] -

【オススメのアートスポット紹介!vol. 57 】「Co-jin Collection コジコレNO.5」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」で開催中の「Co-jin Collection コジコレNO.5」をご紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.56】ASPHODEL「KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2019 ヴィック・ムニーズ Shared Roots」

KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2019のメインプログラムのひとつ「Vik Muniz Shared Roots」の会場ASPHODELを訪問。

展覧会の見どころとあわせて、期間限定オープンのRuinart Art Barもご紹介します。 -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.55】生活あーと空間 ぱるあーと「京都・ボストン姉妹都市提携60周年記念 京都工芸の精華2019 小品展」

文化勲章受章者や重要無形文化財保持者など、京都を代表する現代作家28名による工芸作品が展示される「京都工芸の精華2019」を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.54】立命館大学国際平和ミュージアム2019年度春季特別展「よみがえる沖縄1935」

朝日新聞の記者が1935年に撮影し、「海洋ニッポン」という記事に掲載した写真には、貴重な戦前の沖縄の営みが写し取られていました。約80年を経て大阪本社で見つかった277コマのネガから、人工知能(AI)技術と住民の記憶によりカラー化した写真を含む厳選した約100点の写真に、朝日新聞・沖縄タイムスの共同取材時の解説を加え、「1935年の沖縄」を描き出す写真展を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.53】「ポルタギャラリー華 回廊10周年記念 京都工芸作家四人展」

ポルタギャラリー華のオープン10周年を記念した展覧会が開催中です。創工会展でもおなじみの作家も出展されています。ぜひご覧ください。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.52】生活あーと空間 ぱるあーと「岩井晴香(日本画)・井上路久(陶芸)二人展」

日本画と陶芸。それぞれの表現世界で活躍するお二人の作家による二人展です。土間の大きい作品や座敷床の間など、和の空間の中での展示も興味深い展覧会を紹介します。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol.51】art space co-jin「描くこと|平田猛展】

障害のある人の表現や作品に出合える荒神口のギャラリー「art space co-jin」にて、病院のベッドの上で絵を描き続けている平田猛さんの個展を開催中です。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol. 50】ギャルリー石塀小路 和田「金井大輔 -染- 井上絵美子 -漆- 二人展」

創工会展でもおなじみの金井大輔氏(染)と井上絵美子(漆)の二人展がギャルリー石塀小路 和田で始まりました。会期初日に会場を訪ね、お二人にお話をお聞きしました。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol. 49】京都府立文化芸術会館「第三十九回京都工芸美術作家協会展」

昭和21年に設立された京都に活躍の舞台をおく工芸美術作家の団体、京都工芸美術作家協会による「第三十九回京都工芸美術作家協会展」の会場を訪問しました。

-

【オススメのアートスポット紹介!Vol. 48】ギャラリー翔 キムラトモミ「あなたのなかのわたし展」

北山通の画廊 ギャラリー翔で、キムラトモミ氏の個展が開催されています。猫やひと、環境を意識した、あたたかい作品の数々をお楽しみいただけます。

-

(121x178).jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol. 47】ポルタギャラリー華「京展 小さな宇宙」

ポルタギャラリー華企画展として、京都を中心に活動しているアーティストが小さな作品を制作。日本画・洋画・陶芸・漆芸・彫刻・硝子など、様々なジャンルの作家(21名)が独自の概念で制作した、作家達の個性が凝縮された作品が会場に並んでいます。

-

【オススメのアートスポット紹介!Vol. 46】ギャラリーヒルゲートで「五人の試み展」が開催中です。

ギャラリーヒルゲート(2F)では、「五人の試み展」が開催中です。(24日まで)

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol. 45】髙島屋京都店6階 美術工芸サロン 「畠中沙綾陶展」

当コーナーvol.15で紹介したグループ展に出展されていた畠中沙綾氏の個展が、現在髙島屋京都店6階の美術工芸サロンで開催中です。自らの想いや感情を動植物の形態を借りて感情豊かに表現した陶オブジェや、うつわなどをお楽しみいただけます。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol. 44 】京都伝統産業ふれあい館内イベントルーム 京もの認定工芸士会「響」第一回工芸展

「京もの認定工芸士」は、京都府が指定する「京もの指定工芸品」34品目の従事者のうち、特に技術に優れた職人に対して授与される称号です。「響(ひびき)」は、有志が集った主に職人歴10~30年の若手・中堅の職人で構成されたグループ。今回、23名の工芸士が各々の技術を用いた逸品を展示します。

今回、出品者の一人、京竹工芸の細川秀章氏(竹工房 喜節)に見どころをおうかがいしました。 -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol. 43 】Lumen gallery「第40回ぴあフィルムフェスティバル in 京都」

映像専門ギャラリー「Lumen gallery」にて「第40回ぴあフィルムフェスティバル in 京都」が開催されます。

ギャラリーを訪問し、共同代表の由良泰人氏にお話をうかがいました。

また、ぴあフィルムフェスティバルディレクターの荒木啓子氏からもメッセージを頂きました。 -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.42】ギャルリー石塀小路 和田「伯耆正一 作陶展」

6月に京都陶磁器会館で開催された「Traditional ∞ Modern 陶工房・伯耆 陶展 ~伯耆正一 葉子 うつわの仕事~」でもお話をうかがった伯耆正一氏の個展会場を訪問。見どころをおうかがいしました。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.41】京都陶磁器会館「中村譲司 陶展 ― 器の佇まい」

先月終了した「日本陶磁協会奨励賞」の「実用陶器・クラフト部門」で奨励賞・京都府知事賞を受賞された中村譲司氏の個展が始まりました。

-

【オススメのアートスポット紹介!Vol.40】ポルタギャラリー華「作家たちの リース&オーナメント展」

もうすぐ楽しいクリスマス。ポルタギャラリー華では、そんなわくわくした気持ちを盛り上げるリースやオーナメントを集めた展覧会を開催しています。出品作家さんにお話を伺い、展覧会の様子をご紹介します!

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.39】京都陶磁器会館「武田直之 陶展 ー 永久に咲く色」

先日終了した「第30回記念 工芸美術創工会展」や「第3回日本陶磁協会奨励賞 関西展」でも力作を出品されていた武田直之氏の個展会場を訪問し、ご本人にお話をうかがいました。

-

【オススメのアートスポット紹介!Vol.38】 art space co-jin「瀧澤長幸展 この、黒き光明」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」で開催中の「瀧澤長幸展 この、黒き光明」を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.37】ギャルリー石塀小路 和田「今井裕之 金石造形展」

京都文化博物館で開催された「第30回記念 工芸美術創工会展」(11月25日終了)でも新作を発表した、今井裕之氏の個展を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.36】生活あーと空間 ぱるあーと「ARTS&CRAFTS四人展 ― 工芸と空間 ―」

第30回記念工芸美術創工会展も楽しみな伊砂正幸氏(染色)、市川博一氏(陶芸)、上田順康氏(陶芸)、藤井收氏(漆芸)の4名による展覧会会場を訪問。皆さまに今回の展示作品の見どころなどをお聞きしました。

-

(121x178).jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.35】京都万華鏡ミュージアム特別企画展「德力竜生作品展」

今回、第30回記念工芸美術創工会展も楽しみな、硝子作家の德力竜生氏の個展会場にうかがい、お話をおうかがいしました。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol.34】TOURISM /ツーリズム 小寺由理子展

写真やテレビでみた寺社仏閣を記憶し、それを紙に押し込むように描いていく小寺由理子さんの個展が、嵐山のアールブリュッ都ギャラリーにて開催されます。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.33】平安神宮 額殿「 第32回 京都芸術祭 美術部門 国際交流総合展」

ジャンルを超えた、国内外の作家による作品が平安神宮 額殿に集まる「第32回 京都芸術祭 美術部門 国際交流総合展」を紹介します。

-

(178x119).jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.32】京都陶磁器会館「張義明 陶展 ~天空~」

イタリア生まれのレオナルド・バルトリーニ氏の個展に続き、台湾生まれの張義明氏の個展を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.31】京都陶磁器会館「レオナルド・バルトリーニ陶展 Viaggio ai tempi antichi」

イタリアで生まれ、現在は熊本で活躍されている陶芸家・レオナルド・バルトリーニ氏の個展を紹介します。

-

【オススメのアートスポット紹介!Vol.30 】シンポジウム 近代京都産業遺産の保存と活用

近年、京都において焼物や友禅染めなど近代の産業遺産関係の資料が廃棄・流出する事例が散見されます。

美術史や染織などそれぞれの分野での近代京都産業遺産の保存と活用の現状を報告し、今後のあるべき方策について議論するシンポジウムが開催されます。 -

【オススメのアートスポット紹介!Vol.29】art space co-jin「TALKEN ABOUT... 長嶋柊展」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」で開催中の「TALKEN ABOUT... 長嶋柊展」をご紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.28】コミュニティラボN5.5 佐藤紘子 個展 「ここに いま みえているもの」

日々の生活の中から、素材をすくい集め、それを絵画にしている美術作家・佐藤紘子氏(京都市立芸術大学大学院修士課程油画専攻修了)による個展を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.27】京都文化博物館5F 「第23回 ファインド・アイ 現代・文人光画展」

今回で23回目となる、写真展。様々な分野で活躍する多彩なメンバーがそれぞれとらえた「一瞬」をお楽しみください。

-

(130x178).jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.26】京都文化博物館5F 「第40回 日本新工芸展」

陶磁、金工、染織、漆、木竹、人形、七宝、硝子などの工芸分野全般にわたる作品を展観する「第40回 日本新工芸展」近畿展と、全国各地の学校で工芸を学んでいる学生を応援する「第1回日本新工芸学生選抜展」を紹介します。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol.25】OPT GALLERY「2018京都大ねこ展」

7月20日~25日までOPT GALLERY(オプトギャラリー)にて開催された「2018京都大ねこ展」を訪問しました。

毎年この時期に、京都・大阪・東京など日本各地から作家さんが集まり開催されるこの展覧会は、絵画・絵葉書・アクセサリー・布小物など幅広いジャンルのねこ作品が一堂に会します! -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.24】ギャラリー恵風「安東智香 URUSHI・RADEN Exhibition ―ひかりのむこう―」

7月24日(火)より、ギャラリー恵風で開催される安東智香氏の個展「安東智香 URUSHI・RADEN Exhibition ―ひかりのむこう―」を紹介します。

-

【オススメのアートスポット紹介vol.23】NTT西日本三条コラボレーションプラザ「写真・図絵が語る 祇園祭の移りかわり」

NTT西日本三条コラボレーションプラザにて、都のまつり文化研究会による「祇園祭の移りかわり」展が開催されます。明治150年を機に、多数の貴重な資料を展示して、その歴史と魅力をお伝えします。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.22】高校野球100回記念展-パネルやゆかりの品で振り返る「熱闘」の歴史-

今夏は高校野球が始まって100回記念の大会。京都髙島屋ではその歴史を振り返る写真展を開催中!ぜひご来場ください。

写真:第63回(1981年)京都商・井口投手 20年ぶりの近畿勢対決となった決勝で、惜しくも報徳学園(兵庫)に破れる。 -

【オススメのアートスポット紹介!Vol.21】嶋臺ギャラリー「まつり、まつる、まつりごと」

古代文字アーティスト集団・天遊組/チーム京都による、書アートの展覧会をご紹介します。祇園祭の熱気が渦巻く京都にて、一本の筆を通して時を遡り、神と繋がっていた人々の見ていた世界を伝えます。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.20】「2018祇園祭児童画展」(明倫ビル2階)

先日このコーナーで紹介した染・清流館で開催中の「第10回 祇園祭展」とあわせてぜひお楽しみいただきたい展覧会「2018祇園祭児童画展」を紹介します。

-

【オススメのアートスポット紹介!Vol.19】ライカギャラリー京都「スナップ撮影の名手 木村伊兵衛」

いつの時代もフォトグラファーの憧れの名機として時代を切り取ってきたライカ。戦前・戦後に活躍した写真家・木村伊兵衛もライカに魅せられた一人でした。10月4日(木)まで開催中の写真展を、木村伊兵衛の助手・田沼武能氏によるギャラリートークの様子とあわせてご紹介します。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol.18】京都文化博物館・総合展示室「信長上洛~京都・織田信長入京から450年~」

織田信長入京から450年。信長の上洛前後の様相を伝える資料から、当時の京都の世相を知ることのできる展覧会が、京都文化博物館にて開催されます。

-

【オススメのアートスポット紹介!Vol.17】art space co-jin「Co-jin Collection -コジコレ-No.4 Triad」

障害のある人の作品や表現に出会える荒神口のギャラリー「art space co-jin」で開催中の「Co-jin Collection -コジコレ-No.4 Triad」をご紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.16】染・清流館「第10回 祇園祭展」

いよいよ今年も7月1日の吉符入より1か月に渡って行われる祇園祭。

祭の時期にあわせて染・清流館で開催される「第10回 祇園祭展」を紹介します。作品出展および展覧会全体の監修もされた染色作家の内藤英治氏にお話をうかがいました。 -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.15】ポルタギャラリー華「象をひらく」

ポルタギャラリー華で開催されている、2017年に京都市立芸術大学大学院を修了した若手作家4人による展覧会「象をひらく」を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.14】もうすぐ祇園祭!千總ギャラリー「明治150年記念 − 千總の屏風祭」展をご紹介!

祇園祭の宵山期間、京都の旧家・商家がこぞって秘蔵のお宝を公開する屛風祭にちなんで開催される、千總ギャラリーの「明治150年記念―千總の屛風祭」展を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.13】京都陶磁器会館「開窯100周年記念展 俊山窯のあゆみ」

大正6年に初代、森一俊が京都東山の泉涌寺のふもとに窯を築いてから、三代にわたり時代に応じた京焼を展開してきた、俊山窯の開窯100周年を記念した展覧会を紹介します。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.12】北野天満宮 宝物殿特別公開「宝刀殿Ⅺと明治維新150年」

特別公開!『薩摩藩 島津斉興公御奉納「金燈籠」一対』

北野天満宮の宝物殿で開催中の、「宝刀展Ⅺと明治維新150年」を紹介します。 -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.11】開館1周年記念!草間彌生作品123点を一挙に公開!!★第2弾

開館1周年を迎えるフォーエバー現代美術館では、「草間彌生 永遠の南瓜展」を2018年5月3日(木)~2019年2月28日(木)まで開催中!本展については、特集vol.8にて紹介しています、ぜひご覧ください!

今回は、グランドオープン記念の新しいお土産や、カフェの新メニューについてご紹介します!※会期終了いたしました。 -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!Vol.10】京都陶磁器会館「Traditional ∞ Modern 陶工房・伯耆 陶展 ~伯耆正一 葉子 うつわの仕事~」

京都陶磁器会館で開催中の、「Traditional ∞ Modern 陶工房・伯耆 陶展 ~伯耆正一 葉子 うつわの仕事~」の会場を訪問。陶芸家の伯耆正一・葉子ご夫妻にお話しをうかがいました。

-

.jpg)

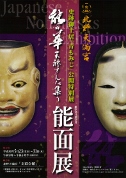

【オススメのアートスポット紹介!Vol.9】北野天満宮「文道会館」 史跡御土居「青もみじ」公開特別展 「如山会 刀遊会員 能面展-能の華 天神さんに集う―」

北野天満宮「文道会館」で開催中の、史跡御土居「青もみじ」公開特別展「如山会 刀遊会員 能面展-能の華 天神さんに集う―」を紹介します。

-

(178x122).jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.8】開館1周年記念!草間彌生作品123点を一挙に公開!!

開館1周年を迎えるフォーエバー現代美術館が、これまでの常設展示室3室と企画展示室1室に加え、新たに2室(約170畳)を拡張しグランドオープン!!

オープンを記念して「草間彌生 永遠の南瓜展」を2018年5月3日(木)~2019年2月28日(木)まで開催。今回、新たに拡張された「南瓜の間」「富士の間」の見どころをご紹介します!!※フォーエバー現代美術館は閉館いたしました。 -

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.7】KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2018 堀川御池ギャラリー1F「森田具海 Sanrizuka-Then and Nowー」(後編)

現在、京都市内各所で展開されているKYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2018のメイン会場のひとつ、堀川御池ギャラリー1階の「Sanrizuka-Then and Now-」の会場を訪ね、京都市山科区生まれの写真家の森田具海(もりた ともみ)氏にお話をうかがいました。その様子を前後編、2回に分けて紹介する後編です。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.6】KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2018 堀川御池ギャラリー1F「森田具海 Sanrizuka-Then and Nowー」(前編)

現在、京都市内各所で展開されているKYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2018のメイン会場のひとつ、堀川御池ギャラリー1階の「Sanrizuka-Then and Now-」の会場を訪ね、京都市山科区生まれの写真家の森田具海(もりた ともみ)氏にお話をうかがいました。その様子を前後編、2回に分けて紹介します。

-

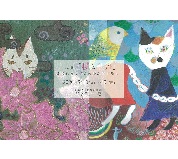

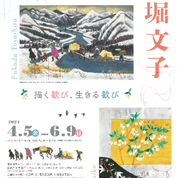

【ことしるべ美術クラブ スタッフおすすめのアートスポットVol.301】<特別展> 福田豊四郎生誕 120 年・堀文子没後 5 年企画 福田豊四郎と堀文子 -描く歓び、生きる歓び-

愛知県長久手市にある名都美術館で、日本画家 福田豊四郎と豊四郎を師と仰いだ堀文子の作品を併せて紹介する特別展が開催されています。秋田県立近代美術館が所蔵する福田豊四郎の名品を中心に、名都美術館の充実した堀文子のコレクションと新収蔵品《白鷴》も交えて展覧します。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol.5】歌舞練場が美術館に!? 草間彌生×畳のコラボレーション!

2018年3月10日(土)~4月30日(月・祝)まで祗園甲部歌舞練場内にて「都をどり特別展 祗園・花の宴 草間彌生・花の間展」が開催されています!!※フォーエバー現代美術館は閉館いたしました。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.4】京都新聞ビル印刷工場跡(B1F)前室

4月14日(土)よりいよいよ始まった「KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2018」のメインプログラム会場のひとつ、京都新聞ビル印刷工場跡(B1F)で開催中の「ローレン・グリーンフィールド GENERATION WEALTH」の会場でのお楽しみがもうひとつあります。

-

.jpg)

【オススメのアートスポット紹介!vol.3】立命館大学国際平和ミュージアム 2018年度春季特別展「ヤズディの祈りー林典子写真展ー」

イスラム過激派組織ISによって、平和な日常を一瞬にして奪われた少数民族ヤズディの人々の姿を追った写真展を紹介します。

-

【オススメのアートスポット紹介!vol.2】歌舞練場が美術館に?!草間彌生×畳のコラボレーション!第2弾

祗園甲部歌舞練場内にて2017年6月10日(土)~2※フォーエバー現代美術館は閉館いたしました。

月25日(日)まで開催された「フォーエバー現代美術館コレクション 草間彌生 My Soul Forever」展。14万2千人を動員し、大好評を博しました!本展の様子は特集の第1弾にて紹介していますので、ぜひご覧ください!同館では、2018年3月10日(土)から「都をどり特別展 祗園・花の宴 草間彌生・花の間展」を開催しています!!

本特集の第2弾では、美術館に併設されたカフェの特別メニューやミュージアムショップについてご紹介します!!※フォーエバー現代美術館は閉館いたしました。 -

【オススメのアートスポット紹介!vol.1】歌舞練場が美術館に!? 草間彌生×畳のコラボレーション!

2017年6月10日(土)~2月25日(日)まで祗園甲部歌舞練場内にて「フォーエバー現代美術館コレクション 草間彌生 My Soul Forever」展が開催されました。 大規模な草間彌生コレクションが展示された本展は、14万2千人を動員。大好評につき2018年3月10日(土)~4月30日(月)まで「都をどり特別展 祗園・花の宴 草間彌生・花の間展」(http://yasakaclub.jp/)を開催しています!!本特集は、「フォーエバー現代美術館コレクション 草間彌生 My Soul Forever」展の様子をご紹介いたします。※フォーエバー現代美術館は閉館いたしました。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)