- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

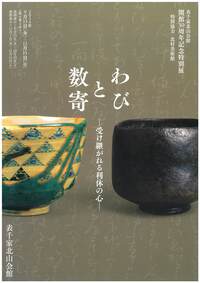

◆終了◆表千家北山会館 開館30周年記念特別展「わびと数寄(すき)-受け継がれる利休の心-」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月13日(金)~2024年12月15日(日)

- 会場:表千家北山会館

千利休は、古来より日本の風土で育まれてきた「和」の心を茶の湯の精神とし、人と人との心の交わりを重んじるわび茶を大成します。

利休の茶の湯は、千家を中心としつつ、大名・武士、禁裏・公家、町衆など、さまざまな人たちによって継承されることとなります。

そのなかで、茶の湯の諸流派が生まれ、また伝来の名物道具を珍重し型にとらわれない数寄の茶に親しむ人たちもふえて、茶の湯は豊かな広がりを見せていきます。

しかし、わびと数寄は、表現は異なっていても、その根底にあるものは利休から受け継がれた心そのものといえるでしょう。

この特別展では、茶人の人となりやことばにも注目しながら、わびと数寄の道具が語りかける利休の心を訪ねます。 -

◆終了◆ 「琳派リフレイン―山本太郎と芸艸堂」Rimpa Refrain Taro Yamamoto and Unsodo

アート・展示京都ならでは!終了- 開催期間:2024年8月6日(火)~2024年11月10日(日)

- 会場:ZENBI ―鍵善良房― KAGIZEN ART MUSEUM

琳派は、江戸時代初期に京都の町衆から生まれたアートです。俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一、神坂雪佳と、琳派にはおよそ100年ごとにその時代を代表する画家が現れ、それは400年以上に及ぶ日本初のアートムーブメントとして捉えることもできます。

その歴史の中では“風神雷神”をはじめ、俵屋宗達の「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」、尾形光琳の「燕子花図屏風」といった同じモチーフをリフレインする(繰り返す)という手法が受け継がれてきました。山本太郎はその手法を用い独自の世界を創造しています。 -

.jpg)

◆終了◆ シリーズ展「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:阿弥陀さん七変化!」

アート・展示シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月13日(土)~2024年8月18日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

今回の特集展示のテーマは「阿弥陀さん七変化!」。

阿弥陀如来は西方にある極楽浄土の教主で、浄土教の広がりとともにアジア各地で信仰されました。日本でも浄土真宗をはじめ様々な宗派で大切にされ、阿弥陀さんの姿をかたどった彫像や絵像、あるいは名号が、お寺やお堂の本尊として安置されてきました。

その一方、阿弥陀さんは多面的な信仰体系や教義のなかで、実にバラエティ豊かに姿を変える仏でもあります。本特集では、滋賀県東近江市・梵釈寺の宝冠阿弥陀如来坐像(重要文化財、平安時代前期)をはじめ、多彩に変身する阿弥陀さんの造形をご紹介します。知ってるようで知らない、まだ出会ったことのない阿弥陀さんをご堪能ください。 -

第43回江州音頭フェスティバル京都大会

入場・参加無料参加型・体験型京都ならでは!滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年8月23日(金)~2024年8月23日(金)

- 会場:ロームスクエア・岡崎公園

江州音頭を踊って琵琶湖の水資源に感謝するお祭り「江州音頭フェスティバル京都大会」を開催します。

京滋地区を中心に伝承されている民謡に合わせ、皆さん一緒に踊りましょう!(参加無料) -

樂美術館 樂歴代 特別展「樂之器 萬華乃彩」

アート・展示学び・体験参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月7日(土)~2024年12月24日(火)

- 会場:樂美術館

大皿、小皿、向付、蓋物、さまざまな器の数々。懐石料理に華を添える器は、茶の湯の趣向に合わせて、また季節感を演出するにも欠かせないものです。樂の器は黒樂、赤樂、白樂はじめ、緑釉、黄釉、飴釉など、色調も豊か、さまざまなデザインがあり、料理をひきたて楽しませてくれます。しかも手捏ねで一枚ずつ造る樂焼の器には、どこかプリミティブ(原始的)な味わいがあり、温かさがあります。

本展では、樂歴代の制作した向付、皿を中心に展示します。初代の長次郎には器の制作はありませんが、二代常慶から樂歴代オールキャスト、まさに百花繚乱・萬華乃彩、季節の華が咲き乱れます。

なお、第3展示室には「100年ごとに見る歴代の茶碗」を展示、また、第2展示室では「京料理 老舗之樂」と題し、京都の老舗料亭に協力を仰ぎ、料亭所蔵の樂の器の逸品を出品いただきます。

本展に関連し、料亭協力による特別イベントも開催いたします。展覧会と合わせて、ぜひご参加ください。

* ご出品料亭:菊乃井、京都吉兆、京大和、瓢亭、和久傳

(敬称略 五十音順) -

大垣書店「第18回読書マラソン」開催!

コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け年齢制限あり終了- 開催期間:2024年7月1日(月)~2024年9月1日(日)

「子どもたちに本に親しみ、読書習慣をつけてもらいたい」 という思いから、大垣書店が小中学生を対象に2007年より開催している「読書マラソン」を本年も開催します。

読んだ本の感想を所定の感想カードに記入のうえ大垣書店店舗へ提出していただくと、1枚提出ごとにスタンプカードに1つ押印します。3枚提出で大垣書店全店でご利用できる「お買物券(100円)」1枚をプレゼントします。

開催期間終了後、提出カードをもとに「感想文コンクール」を実施し、表彰します。 -

2024 全京都小学生バレーボール大会

スポーツキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月31日(水)~2024年8月3日(土)

京都府内の小学生バレーボールチームの頂点を争う「2024全京都小学生バレーボール大会」が7月31日(土)から4日間、京都市伏見区の伏見港公園体育館及び横大路運動公園体育館で開幕します。子どもたちのハイレベルな試合をお楽しみください!

-

◆終了◆ 【予選結果発表】第42回 京都ピアノコンクール

音楽その他公演終了- 開催期間:2024年7月25日(木)~2024年8月21日(水)

ピアノを学び、音楽を愛する若い人々が自由に参加できる『京都ピアノコンクール』。未来に限りない可能性を秘めた若い人々の発掘と、音楽文化の育成を目指し、『第42回 京都ピアノコンクール』を開催中です!

いよいよ本選です!

予選ブロックを勝ち抜いた精鋭たちをご紹介いたします。

本選のステージは、8月21日(水)[京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ]で開催されます。是非熱き演奏をお楽しみください。

✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪

予選・本選の結果は当サイト「ことしるべ」内に掲載いたします!

♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥ -

平安神宮 月音夜 ~京都名月コンサート2024~

音楽その他公演京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年10月12日(土)~2024年10月14日(月)

- 会場:平安神宮

古来伝わる月を愛でる習わし

京都東山の夜空に燦然と輝く名月のもと

世界に誇る日本のアーティストが織り成す

3日間だけの幻想的な「観月の宴」 -

【#紫魂一意専心‼】京都サンガF.C. サマーシーズン応援特集

スポーツキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月13日(土)~2024年8月31日(土)

- 会場:サンガスタジアムbyKYOCERA

J1で3年目の夏、熱戦を繰り広げている京都サンガF.C.を応援する特集です。夏のホームゲームも一丸となってサンガを応援しましょう!

-

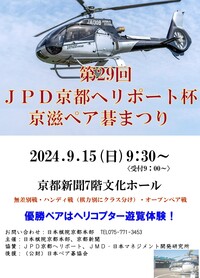

◆終了しました◆ 第29回JPD京都ヘリポート杯京滋ペア碁まつり

囲碁・将棋参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月15日(日)~2024年9月15日(日)

- 会場:京都新聞文化ホール7階

★★★今回より協賛社である

JPD京都ヘリポートの冠大会となりました!★★★

友人、夫婦、親子などのペアによる、囲碁の新しい楽しみを発見できる「第29回JPD京都ヘリポート杯京滋ペア碁まつり」を開催します。

同時に性別を問わない「オープンペア碁」も募集します。

皆さまのご参加をお待ちしています。 -

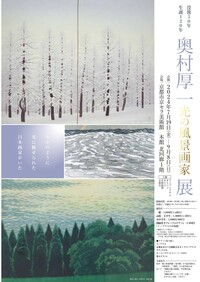

没後50年 生誕120年 奥村厚一 光の風景画家 展

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月19日(金)~2024年9月8日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階

2024年に生誕120年、没後50年となるのを記念して、風景表現を一貫して追求した日本画家・奥村厚一(おくむら・こういち/1904-1974)展を開催します。1976(昭和51)年、京都市美術館では奥村厚一の遺作展を開催し、本展は京都市京セラ美術館ではそれ以来の大規模な回顧展となります。

1904(明治37)年、京都市に生まれた奥村厚一は、京都市立絵画専門学校研究科へ進学すると同時に、西村五雲に師事しました。1929(昭和4)年に第10回帝展に《山村》が初入選して以来、官展を中心に京都や信州などの土地を題材に、精緻な筆致に鋭く季節を捉えた風景表現を発表し、1946(昭和21)年、雪に覆われ立ち並ぶ木々を清澄な空気の下に描いた《浄晨》で特選を受賞しました。しかしその2年後、1948(昭和23)年には山本丘人、上村松篁、秋野不矩らとともに創造美術を結成して官展を離れ、新しい日本画を創造する活動に身を投じます。それまでの日本画表現に疑義を呈し、自らの制作を厳しく問い直す中で、それまでの繊細な描線から、太い輪郭線や、面として大きく対象を捉えた風景表現を追求していきます。さらに描く対象を大写しにして、大胆に抽象化し、激しい波や雲などの自然現象や木々の生命感を強調する作風も生まれました。本展では、奥村厚一の初期から晩年の制作を各時期の代表作で振り返ると共に、京都市美術館などが所蔵するスケッチもあわせて展示します。このスケッチは、日本各地を旅し、厳しい自然や風景と直接向き合い、卓抜な構図と堅実な写生でその姿を克明に捉えた奥村の制作の原点を示すともいえる作品群となります。 -

滋賀県立美術館開館40周年記念 滋賀の家展 House of Shiga

アート・展示参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年7月13日(土)~2024年9月23日(月)

- 会場:滋賀県立美術館

「滋賀県」という視点で「家」を考えてみると、面白いことがいくつもあがってきます。たとえば1961年以降、日本を代表するいくつものハウスメーカーが県内にプレハブ工場を設置しています。また、惜しくも2022 年に解体された、黒川紀章設計の《中銀カプセルタワービル》(1972/現存せず)の「カプセル」は、米原市内の工場で制作されたものでした。その意味では(部分的にであれ)Made in Shigaの建築だったとも言えます。そして、滋賀県は面積の半分を森林が、6分の1を琵琶湖が占めるという特徴的な地形ゆえ、多様な暮らしのかたちを見ることができる場所なのです。 本展は、1960年代の日本の住宅産業と滋賀県の強いつながりを示す事例から、現代建築家による 最近のプロジェクトまでを、幅広く紹介し、パンフレット、模型、図面、写真といった、建築展ならではの資料だけでなく、家具や、建築家や施主のインタビュー映像なども展示します。

また、美術館の前庭やファサード近辺には、実際に入ることのできる小屋やくつろげる縁側も設置します。

滋賀県と日本の住宅建築のつながりを起点に、今まさに滋賀県に生きる人々の暮らしと建築がどのような未来の生活様式や環境を形作るのかを見つめる展覧会です。 -

みうらじゅんFES マイブームの全貌展in京都

アート・展示京都ならでは!終了- 開催期間:2024年7月13日(土)~2024年8月25日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(京都駅ビル内・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

『みうらじゅんFES』とは、何であるか?

しかも、このフェスはツアー。

ロックバンドの体で各地を回っているのは、僕がこれまでに集めてきた品と、創作物。

数えたこともないし、数える気もないが、膨大な数のメンバー(もちろんツアー中にその数は増え続けている)が、“キープオン・ロケンロール!”または、“ループオン!”

みなさまに「ようこんだけ集めたはるわ」とか「ようこんだけ描かはったなァー」と、呆れて貰うためのツアーである。

当然、それらは世の価値観では計り知れない無駄な熱量と物量。

ただ呆れただけでは帰しませんよ。

“人の一生って何なんだろう?”そんな深いことをお考えになっても構いませんよ。

百聞は一見にしかり!この機会に是非、『みうらじゅんFES in 京都』に参加して下さいね。

みうらじゅん -

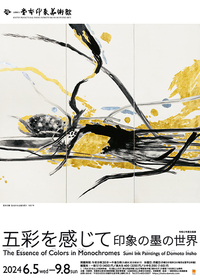

企画展「五彩を感じて 印象の墨の世界」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年6月5日(水)~2024年9月8日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

「墨に五彩あり」という言葉があります。

濃淡の階調や巧みな筆さばきによって、墨のみでも色を感じさせる世界を創り出せるのです。中国から伝わった水墨画は禅の教えとともに広まり、日本で独自の発展を遂げました。

日本画家・堂本印象は墨を愛した一人です。

本展では、初期の水墨表現から、戦後のアンフォルメルに影響を受けた抽象画まで、印象の幅広い墨の世界を紹介します。 -

第61回 小中学生記者の文化財取材コンクール

学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月27日(土)~2024年7月27日(土)

- 会場:京都府京都文化博物館(6階和室)

文化財保護の次代を担う若い世代に身近な文化財への関心や愛護精神を深めてもらう「小中学生記者の文化財取材コンクール」を開催します。

今回の取材テーマは「文化財を守る仕事を知ろう!!」。

展覧会を実施するにあたっての学芸員のお仕事を取材し、文化財をなぜ守る必要があるのかについて一緒に考えます。伝統技術の職人「文友会」のみなさんによる実技体験も実施します。 -

.png)

夏季特別展「奈良大和路のみほとけー令和古寺巡礼ー」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年7月6日(土)~2024年9月1日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

穏やかな自然に育まれ、悠久の歴史と物語を秘めた「奈良大和路」。はるか1400年の昔から数多くの寺院が建立されたこの地には、静かな慈愛に満ちた“みほとけ”が伝えられています。

大和の情景は古代から多くの歌人に詠まれ、近代でも憧れをもった文学者たちがこぞって南都の古寺や風土を巡りました。

本展では、法隆寺、東大寺、薬師寺、唐招提寺、大安寺、西大寺をはじめとする古寺の仏像、絵画、工芸品を、奈良を愛した写真家・入江泰吉の作品と、この地を舞台にした文学を交えて紹介します。 -

京都新聞小・中学生新聞コンクール2024

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2024年6月21日(金)~2024年12月7日(土)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。

みなさまの力作をお待ちしています!!! -

2024京都日本画家協会第10期展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月3日(水)~2024年7月7日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

1941(昭和16)年に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた会員相互の交流と、京都画壇としての後進育成を目的とした団体で、現在、京都を中心に活躍する約540人の作家で構成されています。

本展はすべての所属作家の作品を3年かけて一巡する展示の4巡目として、2024・25・26年の3年間で全会員の作品を紹介します。

今回は約140人の会員作家による新作を展示。

さまざまな画風が一堂に並ぶ本展で、現代京都の日本画の諸相をご堪能ください。 -

京セラギャラリー 2024 年春季特別展 「心地の良い場所 -京都 日本画新展入賞者展-小谷光/森萌衣/山部杏奈 」

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年6月1日(土)~2024年6月30日(日)

- 会場:京セラギャラリー

京セラギャラリーにて、「京都 日本画新展」入賞者の小谷光・森萌衣・山部杏奈による作品展を開催します。

「心地の良い場所」とはどのようなものでしょう。仕事、生活、人間関係など日々過ごす中で、ついつい何かに追われ、息苦しく感じることはありませんか?そんな時に、ホッと一息つくことは大切です。どこか心落ち着く、調和に満ちた「心地の良い場所」に身を置くことで、改めて自分と向き合い、新たな歩みを進められるのではないでしょうか。

本展では「京都日本画新展」入賞歴のある 3 名の若手日本画家が、「心地の良い場所」をテーマに、それぞれの世界観でギャラリー内の空間を演出します。 作家それぞれが魅せる「心地の良い場所」で、ゆったりとしたひと時を過ごしてみませんか。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)