- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ 第34回 工芸美術 創工会展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月22日(水)~2023年11月26日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階

次代の工芸美術をリードする創作工芸美術集団「工芸美術創工会」による、第34回目の展覧会。さまざまな表現の形、確かな技術に根差した作品をお楽しみください。

-

◆終了◆ 第43回京都新聞書き初め展

アート・展示キッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2024年1月5日(金)~2024年3月15日(金)

京都府内在住・在学の小中学生を対象に、新春恒例の「京都新聞書き初め展」の作品を募集します。ぜひご応募ください。

-

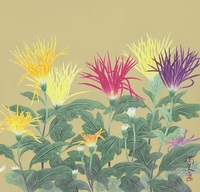

◆終了◆ 第72回象(かたち)同人展

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月14日(火)~2023年11月19日(日)

- 会場:京都府立文化芸術会館1階

象(かたち)の会は、日本画、工芸、写真、書などの異なった分野の作家たちが集まり、美と技を追求することを目的に発足した会です。22名の会員による作品をお楽しみください。

-

◆終了◆第43回日本盆栽大観展

アート・展示シニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月24日(金)~2023年11月27日(月)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ

京都の晩秋を彩る恒例のイベントとして親しまれている「日本盆栽大観展」を今年も開催いたします!

-

齋藤満栄.jpg)

再興第108回院展 京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年12月12日(火)~2023年12月17日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館北回廊2階

「院展」の名で親しまれている日本美術院は、1898(明治31)年、岡倉天心が橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草らと共に、東洋美術の正しい伝統を基礎として維持し、新時代の新美術を開発・樹立すべき事を指標として創設されました。

天心の没後、大正3年1914(大正3)年、横山大観らによって再興、以後一世紀以上に渡る歴史と伝統を誇ります。

京都における日本画の発展にも大きく寄与してきた本展は、今年再興第108回を迎えます。 -

第10回日展京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年12月23日(土)~2024年1月20日(土)

- 会場:京都市京セラ美術館本館(北回廊1階・2階/南回廊2階/光の広間)

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。

当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。

現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。 -

京都市立芸術大学サテライトコンサート Vol.14 クリスマスチャリティーコンサート オペラ 森は生きている~12人の歌手のおくりもの~」

アート・展示音楽その他公演キッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年12月23日(土)~2023年12月23日(土)

- 会場:京都市立京都堀川音楽高等学校 音楽ホール

地域福祉の充実を願い、第14回クリスマスチャリティーコンサートを開催します。「森は生きている~12人の歌手のおくりもの~」と題し、京都市立芸術大学大学院の声楽専攻生の歌声による音楽の世界を、お楽しみください。

(収益のうち、運営経費を差し引いた金額を京都新聞社会福祉事業団を通じて地域福祉の向上のために活用します) -

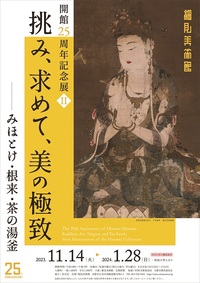

開館25周年記念展Ⅱ「挑み、求めて、美の極致―みほとけ・根来・茶の湯釜―」

アート・展示当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月14日(火)~2024年1月28日(日)

- 会場:細見美術館

1998(平成10)年、京都・岡崎に開館した細見美術館。

多彩なコレクションが登場する開館25周年記念展の第二弾では、生涯にわたり自身の鑑識眼を鍛え、学び続けることを諦めなかった初代古香庵(細見良1901~79)が愛蔵した作品を紹介します。

※会期中一部展示替え有り -

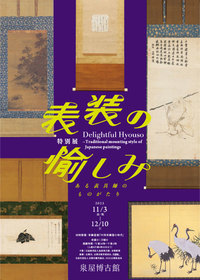

◆終了◆特別展 表装の愉しみ -ある表具師のものがたり

アート・展示女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月3日(金)~2023年12月10日(日)

- 会場:泉屋博古館

本展では泉屋博古館所蔵の住友コレクションより、通常脇役とされる書画の表装にスポットをあて、その多彩な展開を紹介、そこにこめられた思いをさぐります。また表装の仕立や修理のほか、インテリアデザイナー、作家との仲介役など表具師の多岐にわたる活動を、住友家15代春翠と井口邨僊の交流を例にたどります。

-

テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ

アート・展示終了- エリア:その他

- 開催期間:2023年10月26日(木)~2024年1月14日(日)

- 会場:大阪中之島美術館 5階展示室

英国が誇るテート美術館のコレクションより「光」をテーマに、18世紀末から現代までの約200年間におよぶアーティストたちの独創的な創作の軌跡に注目します。

「光の画家」と呼ばれるジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーや風景画の名手ジョン・コンスタブルといった英国近代美術史を彩る重要な画家たちの創作、クロード・モネをはじめとする印象派の画家たちによる光の描写の追求、モホイ=ナジ・ラースローの映像作品やバウハウスの写真家たちによる光を使った実験の成果、さらにブリジット・ライリー、ジェームズ・タレル、オラファー・エリアソン等の現代アーティストによってもたらされる視覚体験にまで目を向けます。

本展では、異なる時代、異なる地域で制作された約120点の作品を一堂に集め、各テーマの中で展示作品が相互に呼応するようなこれまでにない会場構成になっています。絵画、写真、彫刻、素描、キネティック・アート、インスタレーション、さらに映像等の多様な作品を通じ、様々なアーティストたちがどのように光の特性とその輝きに魅了されたのかを検証します。 -

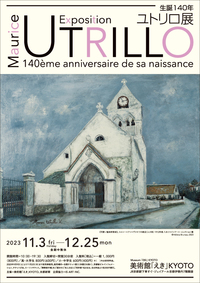

生誕140年 ユトリロ展

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月3日(金)~2023年12月25日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

20世紀前半に活躍し、哀愁漂うパリの⾵景を描いた画家として知られるモーリス・ユトリロ(1883-1955)。アルコール依存症の治療のために始めた絵画制作でその才能を開花させ、1928年にはレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ章を受章し、エコール・ド・パリの代表的な画家のひとりとなりました。約半世紀におよぶユトリロの画業の中でも、1908〜14年頃の「白の時代」に描かれた作品は特に高く評価されています。ユトリロの生誕140年を記念した本展では、画家としての名声を高めた、白壁の描写が特徴的な「白の時代」の作品を中心に、初期の「モンマニーの時代」、1915年以降の色使い豊かな「色彩の時代」、そして晩年までの作品を国内のコレクションからご紹介します。

-

京都国際マンガミュージアム「アフリカマンガ展-Comics in Francophone Africa-」

アート・展示音楽その他公演講演・フォーラム学び・体験キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月26日(木)~2024年2月18日(日)

- 会場:京都国際マンガミュージアム 2階 ギャラリー1・2・3

これまで日本では未知の世界だったアフリカのマンガ。本展では、歴史と作品、作家、ファン文化、出版形態などの視点からアフリカの、特にフランス語圏アフリカ諸国のマンガ文化を、15名以上のアフリカ人作家によるマンガ作品の複製原画(デジタルプリント)、書籍、雑誌、ファンイベントの様子などを通して紹介し、その特徴と魅力に迫ります。

-

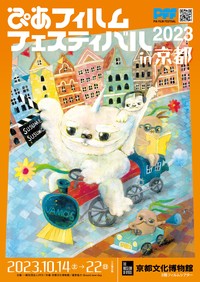

第45回ぴあフィルムフェスティバル2023 in京都

終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月14日(土)~2023年10月22日(日)

- 会場:京都文化博物館

京都文化博物館フィルムシアターにて、若手映画監督の登竜門ともいえる「ぴあフィルムフェスティバル2023 in京都」を開催します。

ぴあフィルムフェスティバル(PFF)は、"映画の新しい才能の発見と育成"をテーマに、インディペンデント映画の面白さを広く伝えるため、1977年にスタートした映画祭です。コンペティション部門の「PFFアワード」と、国内外の多彩な作品を紹介する招待作品部門の2本柱でさまざまな作品を上映。「PFFアワード」は世界的にも珍しい自主映画のコンペティションです。

入選者の中からは、後にプロの映画監督として活躍する人たちが180名を越え、若く新しい才能が集う場所として、広く認知されています。京都会場ではコンペティション部門として「PFFアワード2023」入選22作品と、招待作品部門として「イカすぜ!70~80年代」特集を上映します。 -

第3回セレマchampionship2023全国小学生タグラグビー選手権大会 京都府予選

スポーツキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月18日(土)~2023年11月18日(土)

- 会場:サンガスタジアム by KYOCERA

第3回セレマchampionship2023全国小学生タグラグビー選手権大会の京都府予選が、11月18日(土)に亀岡市のサンガスタジアムbyKYOCERAにて開催されます。

-

「京の冬の旅」特別プランⅠ「石をやく 土をやく 樂正臣 樂直入」貸切ナイトミュージアム&トークイベント「石と花」/ プランⅡ「樂雅臣さんのアートをめぐる京の旅」

アート・展示終了- 開催期間:2024年1月19日(金)~2024年3月9日(土)

京都デスティネーションキャンペーン 第58回「京の冬の旅」(※)のキャンペーンポスター出演者である樂雅臣氏は、京都の文化にゆかりの深い彫刻家です。

京都を来訪してくださる皆様へ、彫刻家・樂雅臣氏の魅力と京都の魅力を同時にお伝えするイベントです。

本年度は、2つの「特別プラン」をご用意して皆さまのご参加をお待ちしております。たくさんの方に、ご参加いただければ幸いです。 -

★終了★関西留学生音楽祭 in KYOTO 28th

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年12月3日(日)~2023年12月3日(日)

- 会場:ロームシアター京都サウスホール

関西留学生音楽祭は1989年に京都で始まり、関西一円に学ぶ留学生と一般市民の異文化交流の場として親しまれてきました。世界各国の留学生が伝統音楽や舞踊を披露します。ご期待ください。

-

.jpg)

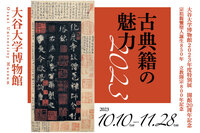

◆終了◆大谷大学博物館開館20周年記念 宗祖親鸞聖人誕生850年・立教開宗800年記念 「古典籍の魅力2023」

アート・展示学び・体験シニアにおすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月10日(火)~2023年11月28日(火)

- 会場:大谷大学博物館

大谷大学博物館にて、大谷大学博物館開館20周年記念 宗祖親鸞聖人誕生850年・立教開宗800年記念 「古典籍の魅力2023」が2023年11月28日(火)まで開催されています。

-

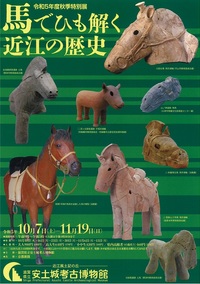

◆終了◆滋賀県立安土城考古博物館 令和5年度秋季特別展 「馬でひも解く近江の歴史」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2023年10月7日(土)~2023年11月19日(日)

- 会場:滋賀県立安土城考古博物館

馬は古くから私たちの暮らしや社会に大きな影響を与えた動物です。

本展では馬が近江の地域社会や文化の形成に果たした役割について考古資料を中心に紹介します。 -

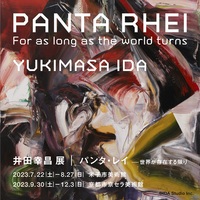

◆終了◆井田幸昌展「Panta Rhei|パンタ・レイ - 世界が存在する限り」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月30日(土)~2023年12月3日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊2 階

本展は、画家・現代美術家の井田幸昌にとって初となる国内美術館での個展です。一貫して「一期一会」を自身の創作テーマとし、二度と出会うことのない「今」を表現する井田の、過去最大規模の展覧会となります。故郷、鳥取県の米子市美術館からはじまり、画家を目指すきっかけを作った京都市京セラ美術館へと巡回します。

京都展ではジェローム・サンスをキュレーターに迎え、鳥取 (米子) 展とは構成や内容を一部変えて展示します。これまでの絵画作品、立体作品、絵日記のように日々を綴った “End of today”シリーズ、家族、友人、著名人をモチーフに描いた“Portrait”シリーズなどの代表作から最新の作品まで、約350点のラインナップで紹介します。

この時、この場所でしか出会えない井田の芸術世界をご堪能ください。 -

AMBIENT KYOTO 2023

アート・展示音楽その他公演参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月6日(金)~2023年12月31日(日)

- 会場:①京都中央信用金庫旧厚生センター (京都市下京区中居町七条通烏丸西入113)②京都新聞ビル地下1階 (京都市中京区烏丸通夷川上ル)

AMBIENT KYOTOは、昨年、第1回目として、アンビエントの創始者ブライアン・イーノの展覧会を開催しました。第2回目となる「AMBIENT KYOTO 2023」は、今年10月6日(金)より京都の複数の会場を舞台に、展覧会とライブ、そして朗読作品の公開が行われます。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)