- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

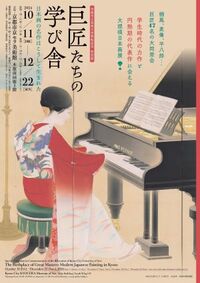

京都市⽴芸術⼤学移転記念 特別展「巨匠たちの学び舎 ⽇本画の名作はこうして⽣まれた」

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年10月11日(金)~2024年12月22日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊1F

京都市⽴芸術⼤学の前⾝となった、京都府画学校、京都市⽴美術⼯芸学校、京都市⽴絵画専⾨学校を振り返り、教員、卒業⽣の画家総勢47⼈を紹介。

2023(令和5)年、京都市⽴芸術⼤学はキャンパスを京都駅東部へ全⾯移転しました。京都市⽴芸術⼤学は、1880(明治13)年に京都府画学校として開校して以来、何度も校地を移転しながら歴史を重ねており、今回もまた新たな歴史の1ページとなります。

近代京都の画家たちが、⽇本画の将来を⾒据えながら、紡いできた学校の歴史。⽵内栖鳳、⼭元春挙などが教壇に⽴ち、⼟⽥⻨僊、村上華岳、⼩野⽵喬ら数多くの画家が学びました。

本展では、のちに巨匠となり、画壇に燦然と輝いた⽇本画家たちの若き⽇の挑戦作や、教員となった画家たちが矜持をもって制作した名作を、学校の歴史とともに回顧します。⼤学の前⾝である京都府画学校や美術⼯芸学校、絵画専⾨学校で研鑽を積んだ47⼈の画家を⼀堂に紹介。学校時代に、悩みながら制作した卒業制作や画壇デビュー時の作品など、画家の初期作と、評価を⾼めた充実期の代表作が並びます。京都の近代美術を育んだ場所「学び舎」について、知るための機会になれば幸いです。

【主な出展作家】

竹内栖鳳、菊池契月、木島櫻谷、都路華香、村上華岳、土田麦僊、小野竹喬、堂本印象、徳岡神泉、山口華楊 -

_page-0001.jpg)

デジタル社会実現ツアー 2024- 地域創生と社会課題解決を、AI とデジタル x 産官学金の共創により実現する -

講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月8日(金)~2024年11月8日(金)

- 会場:京都新聞文化ホール

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(以下、AWS)では、地域を取り巻くさまざまな社会課題に対し、デジタル技術の活用と官民共創で解決策を見いだすことを目的とした「デジタル社会実現ツアー2024」を開催いたします。

本イベントを通じて、AIやデジタル技術を活用、官民共創を通した社会課題の解決に関してヒントや気づきを提供し、地域発イノベーションに向けた共創のきっかけになることを目指します。 -

◆終了◆ ニューイヤーコンサート2025

音楽その他公演シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月12日(日)~2025年1月12日(日)

- 会場:文化パルク城陽プラムホール

新春を飾る恒例の文化パルク城陽「ニューイヤーコンサート」。今回はシュトラウスやエルガーの名曲をお届けし、ウェルカムコンサートも開催します。心躍る華やかなひとときをお楽しみください!

-

.jpeg)

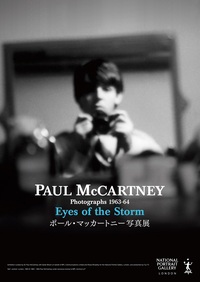

ポール・マッカートニー写真展 1963-64~Eyes of the Storm~

アート・展示終了- エリア:その他

- 開催期間:2024年10月12日(土)~2025年1月5日(日)

- 会場:グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ

約250点、世界が熱狂したザ・ビートルズ絶頂期の記録

ポール・マッカートニー撮影の未公開プライベート写真を展示

1962年にデビューし、瞬く間に世界のトップミュージシャンとなったザ・ビートルズ。本展は、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの4名が世界を熱狂させ社会現象となる1963年12月から、「エド・サリバン・ショー」でアメリカを席巻した1964年2月までの約3か月間の記録です。彼自身が撮影したものや、60年前からネガやコンタクトシートのままでプリント化されてこなかった貴重な写真を含む約250枚が展示されます。 -

◆終了◆ 美しい春画―北斎・歌麿、交歓の競艶―

アート・展示年齢制限あり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月7日(土)~2024年11月24日(日)

- 会場:細見美術館

細見美術館で8年ぶりの春画展「美しい春画-北斎・歌麿、交歓の競艶-」が開催されます。

春画は、一般に、人間の性愛を描いた絵画の総称で、男女の姿がおおらかに、時にユーモアをもって描かれています。江戸時代には「笑い絵」とも呼ばれ、浮世絵の普及とともに、大名から庶民まで貴賤を問わず、男女対等に楽しまれました。また、春画は縁起物でもあり、嫁入り道具として母から娘や嫁に受け継がれています。

この展覧会では、版画・版本の作品に加え、特に、1 点ものである絵画作品、いわゆる「肉筆春画」に焦点をあて、書籍などに掲載され、存在は知られながらも、美術館での展示が叶わなかった作品をご紹介する機会となります。

日本の美術館では初公開となる葛飾北斎の幻の名品「肉筆浪千鳥」や、喜多川歌麿の大作、さらには海外から里帰りを果たした作品を含む、精選された美麗な春画 約70 件を心ゆくまでご鑑賞ください。

※本展は18歳未満の入場不可です。

※巡回予定はありません。 -

◆終了◆ BIWAKOクロカン2025

スポーツ参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年2月9日(日)~2025年2月9日(日)

- 会場:滋賀県希望が丘文化公園・クロスカントリーコース

―自然を駆け抜けよう―

全日本びわ湖クロスカントリー大会(全日本びわ湖クロカン)と、全国U17/U16/U15クロスカントリー大会(全国U17/U16/U15クロカン※旧・全国中学生クロカン)をあわせた“BIWAKOクロカン2025”を開催します。本大会は日本陸上界における中長距離選手の普及・育成・強化に貢献するとともに、広く陸上競技への関心を高め、地域や世代を超えて脚力強化や健康増進にも活用いただける機会を提供します。会場はびわ湖を擁する滋賀県の希望が丘文化公園です。美しく広大な芝生エリアをはじめ、豊かな自然に設定された全国有数のクロスカントリーコースを駆け抜けてください。

※今大会から全国中学生クロスカントリー大会は、より時代に合った「全国U17/U16/U15クロスカントリー大会」にリニューアルします。また中長距離選手の一層の普及・育成・強化に向けて、チームでクロスカントリーを楽しみながら走る「ミックスリレー」を一般の部に新設します。 -

「西陣 興聖寺(織部寺) 秋の特別公開」

終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月9日(土)~2024年12月8日(日)

- 会場:西陣 興聖寺

茶道織部流の祖、天下の茶人「古田織部」が慶長8年(1603)に創建したことから織部寺として親しまれる興聖寺。庭園を優美に彩る紅葉と共に、通常非公開の本堂や方丈、お茶室などを特別公開します。

方丈内では開かれた禅寺を目指す望月宏済住職が「究極の坐禅」を求め、日本最西端の沖縄県与那国島へ赴き、修行した様子を紹介する写真展「旅坐禅の世界—西の果て与那国島へ」を同時開催。写真家・堀出恒夫が撮影した初公開作品8点をご覧いただけます。また、会期中には与那国黒糖を味わいながら、住職による与那国でのお話を楽しめる法話会も実施します。 -

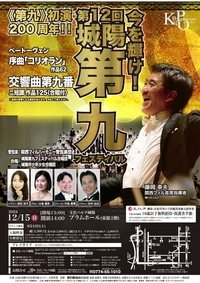

◆終了◆ 第12回城陽第九フェスティバル

音楽その他公演シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年12月15日(日)~2024年12月15日(日)

- 会場:文化パルク城陽 プラムホール(東館2階)

市民参加型の合唱団と藤岡幸夫による指揮で「第12回城陽第九フェスティバル―今を輝け!」を開催します。舞台と客席が一体となるコンサートをお楽しみください。

-

◆終了◆ 滋賀県立美術館開館40周年記念「生誕100年記念 人間国宝 志村ふくみ展 色と言葉のつむぎおり」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年10月8日(火)~2024年11月17日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

この秋、紬織の人間国宝である染織家、志村ふくみの生誕100年を記念して、故郷滋賀では約10年ぶりとなる個展を開催します。滋賀県近江八幡市出身のふくみは、30代の頃、実母の影響で染織家を志し、植物染料による彩り豊かな染めと、紬糸(節のある絹糸)を用いた紬織に出会います。特定の師にはつかず、自らの信念を頼りに道を進むうちに、生命力あふれる色の表現、文学や哲学といった多彩な芸術分野への探究心に培われた独自の作風が評価され、1990(平成2)年、紬織の人間国宝に認定されました。

本展では、国内屈指の規模を誇る当館収蔵の志村ふくみ作品と館外からの借用作品、作家ゆかりの資料など合わせて80件以上を展示し、初期から近年までの歩みをたどります。合わせて、ライフワークである「源氏物語シリーズ」や、ふくみの心のルーツであり、制作においても重要な位置を占める滋賀をテーマにした作品を紹介します。またふくみは、染めや織りの仕事と共振させるかのように言葉を紡ぎ、第10回大佛次郎賞を受賞した初の著作『一色一生』(1982(昭和57)年)など、これまで20冊以上の著作を刊行しています。本展では随筆家としての活動にも注目し、染織作品や故郷、仕事への思いを語るさまざまな言葉をご紹介します。経糸と緯糸が交差して織り出される紬織のように、色と言葉の出会いを美術館でお楽しみください。 -

第42回市民スポーツまつり

スポーツ入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年10月14日(月)~2024年10月14日(月)

- 会場:京都府立山城総合運動公園〔太陽が丘〕、木下アカデミー京都アイスアリーナ

宇治市では第42回市民スポーツまつりを開催いたします。子どもも大人も、また、親子で楽しんでいただける催しです♪

お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください!!! -

.png)

秋季特別展「うましうるはし日本の食事(たべごと)」

アート・展示学び・体験暮らし・グルメ終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2024年9月28日(土)~2024年12月15日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

MIHO MUSEUM(滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300 館⾧:熊倉功夫)2024 年(令和 6 年)9月28日(土)-12月15日(日)までの期間、秋季特別展「うましうるはし日本の食事(たべごと)」を開催いたします。

本展では、日本人が創造してきた、おいしくてうつくしい食事―食べること―の歴史を美術工芸作品とともにたどります。絵画に表された人びとの営み様々な器などをご鑑賞いただき、未来に思いを馳せていただければ幸いです。 -

◆終了◆ 生誕140年記念 石崎光瑤

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月14日(土)~2024年11月10日(日)

- 会場:京都文化博物館 4・3階展示室

―若冲を超えろ!絢爛の花鳥画―

2024年9月14日(土)から11月10日(日)までの期間、京都文化博物館にて特別展「生誕140年記念 石崎光瑤(いしざきこうよう)」を開催します。

石崎光瑤(1884~1947)は、明治後期から昭和前期にかけて京都を中心に活躍し、鮮やかな色彩で独自性に富んだ華麗な花鳥画を数多く残した日本画家です。

富山県に生まれた光瑤は、石川県金沢に滞在した江戸琳派の絵師・山本光一(やまもと こういつ)に師事、その後19歳で京都に出て、日本画の大家である竹内栖鳳に入門しました。1916年から翌年にかけてインドを旅し、帰国後、その成果として熱帯風景の花鳥を主題とした《熱国妍春 (ねっこくけんしゅん)》、《燦雨 (さんう)》を描いて文展・帝展で二年連続の特選を受賞、注目を集めました。

光瑤は、早くから伊藤若沖に関心を持ち、1925年には若沖の代表作を発見、雑誌に紹介しました。また、京狩野をはじめ広く古画を学習し、制作にも活かしました。

本展は、生誕140年の節目に、光瑤の故郷・南砺市立福光美術館(富山県)のコレクションを中心に、初期から晩年までの代表作を一挙公開し、光瑤の画業の全貌を紹介します。 -

Rethinkフォーラム~視点を変えれば、世の中は変わる。~

講演・フォーラム入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月6日(水)~2024年11月6日(水)

- 会場:ホテルグランヴィア京都 5階 竹取の間

Rethink京都~「突き抜ける世界都市京都」を目指して~

歴史、文化、伝統が息づく京都。京都市では、京都のみならず、日本へ、世界へ文化力を発揮していくため、伝統産業をはじめ、地域企業を守り、その魅力をさらに飛躍させるとともに、優れた起業家や芸術家、職人を呼び込むことで新産業の創出などを図っていきます。本フォーラムでは文化首都としての京都について、さまざまな視点から「Rethink」してみましょう。 -

.jpg)

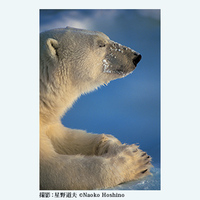

◆終了◆ 写真展 星野道夫 悠久の時を旅する

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月14日(土)~2024年9月30日(月)

- 会場:大丸ミュージアム〈京都〉大丸京都店6階

少年の頃から北の自然に憧れ、極北の大地アラスカに生きた星野道夫。取材中に事故で亡くなり、25年以上を経た現在においても、心打つ大自然や動物の写真と美しい文章で、多くのファンを魅了しています。

北極圏の大自然、そこに息づく野生動物や人々、そして語り継がれた神話……

星野は多くの「出会い」を通じて思索を深め、写真家として成長していきました。本展では、20歳のときに初めて足を踏み入れたアラスカの村の記録から、亡くなる直前まで撮影していたロシアのカムチャツカ半島での写真までを一望します。また、20歳のときにシシュマレフ村の村長に宛てて書いた手紙をはじめ、貴重な資料展示を交え、旅を終えることなく急逝した星野道夫の足跡を辿ります。未完の作品群から、「自然と人の関わり」を追い続けた星野の終わりなき旅に思いを馳せていただければ幸いです。 -

◆終了◆ 親と子が知りたい最新入学情報 第38回京都私立中学・高校展

講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年8月31日(土)~2024年9月1日(日)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ 3階第3展示場

今年も京都府内の私立中学・高校の進学情報をぎゅっと集めた「京都私立中学・高校展」を開催します。「学問の老舗」京都の私学情報が一度にわかるまたとないチャンスです。参加無料! 入退場自由!

お目当ての学校の個別相談、各学校のパンフレットなど情報収集に、ぜひお越しください! -

第2回資産運用フェア 第1回セカンドライフ・終活フェア

講演・フォーラム学び・体験入場・参加無料シニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年10月12日(土)~2024年10月12日(土)

- 会場:京都産業会館ホール、京都経済センター

ライフスタイルが多様化する中、将来の生活を守るための資産形成の重要性や、人生の最期を考えて準備しておく「終活」の必要性が高まっています。特別講演やセミナーを通じて資産づくりや終末期の問題解決に役立つ幅広い情報をご提供します!【入場無料、講演・セミナーは要事前申込】

-

◆終了◆大学進学フェスタ in KYOTO 2024

講演・フォーラム学び・体験入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月29日(日)~2024年9月29日(日)

- 会場:京都市勧業館 みやこめっせ(1階・第2展示場)

大学入試を控える生徒・保護者の皆さんを対象とした「大学進学フェスタ in KYOTO 2024」を開催します。 関西・首都圏を中心に、全国から資料参加を含め72の大学が出展する進学相談会です。入試の特徴や学校生活について各大学担当者に直接質問できるほか、一般・推薦入試対策に関する講演会、大学担当者による大学個別説明会、現役大学生・受験のプロスタッフへの相談も実施します。 入試対策はもちろん日常の学習に関する疑問や不安を解消する場としていただけるよう、ぜひご参加ください!

-

◆終了◆ 【本選結果発表】第42回京都ピアノコンクール本選

音楽その他公演当日参加可・予約不要終了- 開催期間:2024年7月25日(木)~2024年8月21日(水)

ピアノを学び、音楽を愛する若い人々が自由に参加できる『京都ピアノコンクール』。未来に限りない可能性を秘めた若い人々の発掘と、音楽文化の育成を目指し、『第42回 京都ピアノコンクール』を開催いたしました!

予選ブロックを勝ち抜いた精鋭たちが、

8月21日(水)[京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ]で本選を戦いぬきました。

✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪

予選・本選の結果は当サイト「ことしるべ」内に掲載しています!

♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥ -

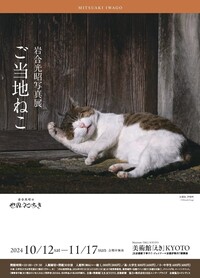

◆終了◆ 岩合光昭写真展 ご当地ねこ

アート・展示講演・フォーラム夜間イベントあり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年10月12日(土)~2024年11月17日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

全国のネコファンに愛され続けているNHKの人気番組「岩合光昭の世界ネコ歩き」。各地のネコと出あうこの番組は、ついに日本全国47都道府県を完全制覇!

本展には全国の「ご当地ねこ」たちが大集合します。会場では、その土地ならではの気候風土の中で暮らすネコたちの豊かな表情や仕草、躍動感をとらえた写真約140点を展覧します。最新写真集や展覧会会場限定グッズの販売、サイン会等のイベントも開催。岩合さんが訪ね歩いた日本全国のネコたちに出あう旅へ、あなたも一緒に出かけてみませんか。 -

京都新聞 不動産投資セミナー「なぜ、富裕層は京都に投資用マンションを買うのか」

学び・体験入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月22日(日)~2024年9月22日(日)

- 会場:京都経済センター会議室3階

京都新聞では、マンション投資の基本の仕組みから、京都不動産投資が人気を集める理由や、昨今の投資トレンドについてわかりやすく解説する、不動産投資セミナーを開催します。

近年、世界的な物価上昇、老後資金への不安から、マンション投資への関心が高まっています。

中でも関東の富裕層を中心に、京都の投資用マンションに注目が集まっていることをご存知でしょうか?

本セミナーは、不動産投資についての知識が全く無い方でも、安心してお聞きいただける内容です。ぜひお誘い合わせの上、ご参加ください。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)