- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

平安神宮 桜音夜~紅しだれコンサート2025~

音楽その他公演夜間イベントあり京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月2日(水)~2025年4月6日(日)

- 会場:平安神宮

1989年、京都新聞は、平安建都1200年を記念事業として平安神宮という神聖な舞台で「紅しだれコンサート」を始めました。雅やかな紅しだれ桜と優雅な音楽が共鳴するこの特別なひとときは、各方面から多大なご協力を賜り春の京都を彩る風物詩として愛され続けています。

新型コロナウイルスによる3年間の中止を経て、昨年から「桜音夜」として新たに生まれ変わり、より一層の魅力を放つイベントとして復活しました。幻想的な桜と平安京の壮麗な風景に包まれながら、日常の喧騒を忘れ、心安らぐひとときをお過ごしください。

一年に一度だけ訪れる桜影揺れる幻想的な夜。心に残る特別な瞬間をぜひご体感ください。 -

ARTISTS' FAIR KYOTO 2025

アート・展示京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年2月28日(金)~2025年3月2日(日)

国内外の第一線で活躍するアーティスト、そして彼らの推薦を受け、あるいは公募により選ばれた新進気鋭の若手アーティストらの作品を展示する「ARTISTS’ FAIR KYOTO(アーティスツ フェア キョウト)2025」を開催します。

「Art Singularity(アートシンギュラリティ)」をコンセプトに掲げ、アーティストが世界のマーケットを見据え、次の次元へと活躍の場を拡大するアートの特異点を目指す新しい形のアートフェアです。

8回目の開催となる今回は、京都国立博物館・京都新聞ビル・東福寺を会場に展開。刺激的なアートの現場を体感してください。

※会場ごとに会期・時間が異なりますのでご注意ください

※東福寺会場のみ3月6日(木)まで -

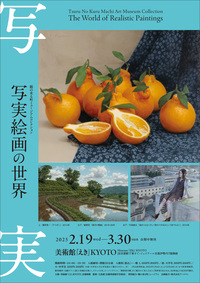

鶴の来る町ミュージアムコレクション「写実絵画の世界」

アート・展示講演・フォーラム夜間イベントあり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年2月19日(水)~2025年3月30日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

写実絵画とは、従来の西洋絵画にあった神話や歴史、宗教と言ったテーマではなく、社会や日常生活などを客観的に描いたものをさします。19世紀中頃にフランスを中心に興った写実主義と言われたこの芸術様式は、後の印象派や表現主義などの近代美術に大きな影響を与えました。今日の日本の写実絵画は、一般には写真と見まがうばかりの絵をイメージするかもしれませんが、本来は現実あるいは対象を深く見つめることで、社会や人の本質を描き出そうとする画家たちの挑戦と言っても過言ではありません。本コレクションの特徴は、いわゆる大家よりもむしろ中堅、若手に軸足が置かれ、ミュージアムピースと呼ばれる大作から濃密な筆致の小作品で構成され、そのモチーフも静物、人物、風景と、幅広くかつヴァリエーションに富んでいます。本展は、鹿児島県出水市にある鶴の来る町ミュージアムの400点余りの写実絵画コレクションの中から厳選して展覧いたします。スマートフォンや高精細なデジタルカメラで誰にでも容易く対象を写し取れる時代に、画家自身の思いや眼差しをとおして、一筆一筆丹念に塗り重ね表現された写実絵画の世界を、是非この機会にお楽しみください。

-

【#紫魂真実一路‼】京都サンガF.C. シーズン開幕直前特集

スポーツ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年2月15日(土)~2025年2月15日(土)

- 会場:サンガスタジアム by KYOCERA

クラブ最長4季目のJ1リーグに挑む京都サンガF.C.!

来る2月15日、JFE晴れの国スタジアム(岡山県)でファジアーノ岡山との開幕戦を迎えます!

5季目となる曺監督のもと、「共有 Kyo&You」をスローガンとした京都サンガの活躍に期待し、今シーズンも一丸となって応援しましょう!!

夏季までのホームゲーム日程をお知らせします(今後変更となる場合があります)。 -

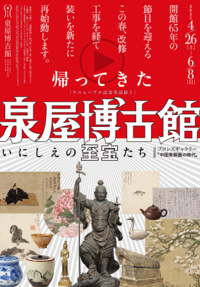

京都新聞ニュースカフェ 泉屋博古館リニューアル特別講演会「アートテラー・とに~がひも解く! 泉屋博古館の至宝たち」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験京都ならでは!終了- 開催期間:2025年3月8日(土)~2025年3月8日(土)

- 会場:京都新聞文化ホール

京都東山・鹿ヶ谷の地にて開館以来65年目を迎える美術館・泉屋博古館。

2025年春、1年の改修工事を経て装いを新たに再び始動します。

住友コレクションの代表作を一堂に展覧するリニューアル記念名品展を前に、アートテラー・とに~氏と泉屋博古館の実方葉子学芸部長がトークセッションを行います。 -

梅原猛生誕100年記念フォーラム<これからの梅原猛>

講演・フォーラム入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月20日(木)~2025年3月20日(木)

- 会場:京都大学稲盛財団記念館 大会議室

独自の仮説に基づく「梅原日本学」を築き2019年に逝去した哲学者・梅原猛の生誕100年記念の日に、梅原哲学の未来的意義について語り合う、梅原猛生誕100年記念フォーラム<これからの梅原猛>を3月20日(木・祝)に開催します。オンラインでも聴講できます。(無料、事前応募制)

-

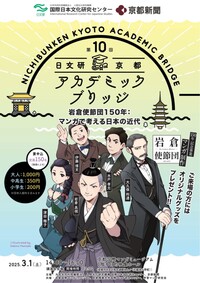

第10回 日文研―京都アカデミック ブリッジ 岩倉使節団150年:マンガで考える日本の近代

講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月1日(土)~2025年3月1日(土)

- 会場:京都国際マンガミュージアム 1階 多目的映像ホール

国内外のゲストとのユニークな共同研究で知られる国際日本文化研究センター(日文研、京都市西京区)と京都新聞社が連携して、日文研のこれまでの蓄積と最新の成果を市民向けに発信する「日文研―京都アカデミック ブリッジ」を定期的に開催しています。第10回のテーマは「岩倉使節団150年:マンガで考える日本の近代」です。日文研と京都精華大は岩倉使節団の学習漫画を制作しました。岩倉使節団の意義と、教材としてあるいは日本研究のテーマとしての漫画について、作家と研究者が語り合います。(定員150名、事前応募制、有料)

-

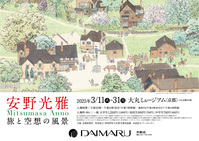

安野光雅 旅と空想の風景

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月11日(火)~2025年3月31日(月)

- 会場:大丸ミュージアム〈京都〉[大丸京都店6階]

1926年(大正15年)、安野光雅は島根県津和野町に生まれました。画家、絵本作家、装丁家、デザイナー、著述家として半世紀以上にわたり幅広い分野で創作活動を続け、2020年、94歳の生涯を閉じました。

安野の数ある作品の中で、風景は代表的なテーマのひとつです。国内外を旅しながら描いた風景画は、静かな余情を湛え、見る者の心に語りかけてきます。

そして「空想」することも安野が大切にしたことの一つ。空想しながら自分の心で感じたことを楽しく、やさしく絵に描いていく。代表作である『旅の絵本』や『空想工房の絵本』はそうして生まれました。

本展では安野が旅し、空想し、描いた風景の世界を見つめます。ヨーロッパの国々や日本の各地、さらに司馬遼太郎と旅して描いた風景の数々。世界的名作であり、自然、そして街の描写も美しい『旅の絵本Ⅲ』〈イギリス編〉は全場面を展示。さらに安野自身の子ども時代を描いた『ついきのうのこと』、切り絵の表現がユニークな『昔咄きりがみ桃太郎』といった絵本の世界。デザイナーとして取り組んだ装丁とその原画など、安野の多彩な仕事を120点を超える作品、資料から紐解きます。 -

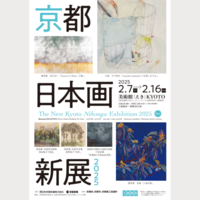

◆終了◆「京都 日本画新展2025」

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年2月7日(金)~2025年2月16日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

「京都 日本画新展」は2008年度の創設以来、日本画を志す若手作家たちが生き生きと日本画を描くことを応援し、活動の奨励・支援を目的として毎年作品発表の場を提供してきました。本展では、若手作家の自由な発想にあふれた意欲的な作品を一堂に展観します。伝統と文化が今なお根付く、大学の町・京都の特性を最大限に生かし、日本画の未来を担う作家たちとともに、京都ならではの日本画展を目指します。

-

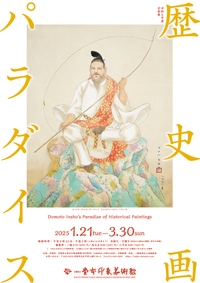

企画展「歴史画パラダイス」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月21日(火)~2025年3月30日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本画家の堂本印象(1891-1975)は、生涯にわたり数多くの歴史画を描いており、高い評価を得ています。

本展では、印象の描いた歴史画に焦点を当てます。

京都府立堂本印象美術館の館蔵品の中から、大正時代の《維摩》をはじめ、戦後の第一作となる《太子降誕》、絶筆の《善導大師》など、歴史人物を題材にした初期から晩年の代表作を展示。

さらに今回は特別に、京都の神社に奉納した神様の絵も展示します。

深い研究と考証による作品から、独創的な抽象表現まで、印象のあふれる才能を感じてください。 -

.jpg)

京都新世代いけばな展2025

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月30日(木)~2025年2月4日(火)

- 会場:京都新聞ビル地下1階

京都の華道文化の活性化を目指して、若手華道家の作品を展示する「京都新世代いけばな展2025」を開催します。ご鑑賞ください。

-

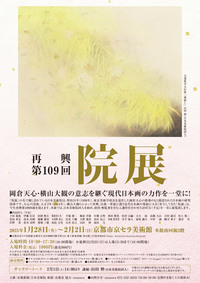

再興第109回院展 京都展

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月28日(火)~2025年2月2日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館南回廊2階

「院展」の名で親しまれている日本美術院は、明治31年(1898年)、東京美術学校長を退任した岡倉天心の指導のもと創設された日本画の研究団体です。天心の没後、大正3年(1914年)、横山大観らによって再興、以後一世紀に渡り近代日本画の発展に大きく寄与してきた「院展」は、今年再興109回展を迎えます。

-

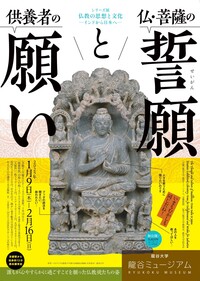

シリーズ展「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:仏・菩薩の誓願と供養者の願い」

アート・展示シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月9日(木)~2025年2月16日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

シリーズ展「仏教の思想と文化」では、インドで誕生した仏教がアジア全域に広まり、日本の社会にも根づいていく約2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて紹介します。

仏教経典には、仏や菩薩は一切衆生を必ず救済しようと誓いを立て、さまざまな実践を行い、教えを説くとあります。一方、在家者たちはあらゆる願いを託して、仏・菩薩の像をあらわしたり、経典を書写したり、法会を開催したりとさまざまな供養を行いました。特集展示では、仏教美術を通して、だれもが心安らかに過ごすことを願った仏教徒たちのすがたをみていきます。 -

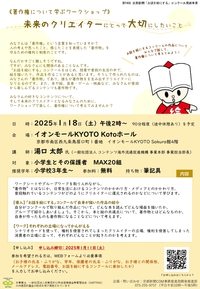

《著作権について学ぶワークショップ》未来のクリエイターにとって大切にしたいこと

学び・体験キッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月18日(土)~2025年1月18日(土)

- 会場:イオンモールKYOTO Kotoホール

第54回 京都新聞「お話を絵にする」コンクールの関連事業として、著作権について楽しく学ぶ、小学生対象のワークショップを開催します。

難しそうで、だけど実は誰もが関わってくる「著作権」について、

ワークシートやグループワークを取り入れながら楽しく学んでみましょう。

(要事前申し込み・参加無料) -

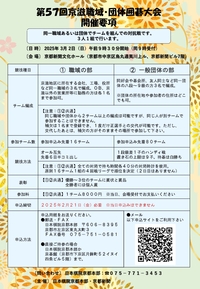

◆終了しました◆ 第57回 京滋職域・団体囲碁大会

囲碁・将棋シニアにおすすめ京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月2日(日)~2025年3月2日(日)

- 会場:京都新聞文化ホール

同一職域あるいは団体でチームを組んでの対抗戦です。今年も3人1組で行います。京滋以外の方も申し込みが出来る「一般団体の部」もあります。多数のご参加をお待ちしております。

-

皇后盃 第43回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会

スポーツ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月12日(日)~2025年1月12日(日)

- 会場:たけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)をスタート・フィニッシュとする同スタジアム陸上競技場付設駅伝コース

全国47都道府県から集った女子ランナーが新春の都大路を駆け抜ける「皇后盃 第43回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会」を開催します。

-

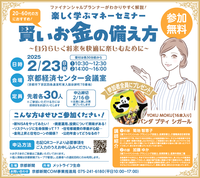

楽しく学ぶマネーセミナー 賢いお金の備え方~自分らしく将来を快適に楽しむために~

学び・体験入場・参加無料女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年2月23日(日)~2025年2月23日(日)

- 会場:京都経済センター会議室

2024年に開始した新NISAをはじめ資産運用、投資についてや、住宅ローン、公的年金のことなど、ファイナンシャルプランナーがわかりやすく解説します。自分らしく将来を過ごすために今から一緒に考えてみませんか?【参加無料 ※要申込】

-

【#紫魂常住不断】ありがとう京都サンガF.C. ~J1の2024シーズンを終えて~

スポーツ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年12月23日(月)~2024年12月23日(月)

- 会場:サンガスタジアム by KYOCERA

昇格して3年目となるJ1リーグ 2024シーズンを戦い抜いた京都サンガF.C. を応援する特集です。

-

.png)

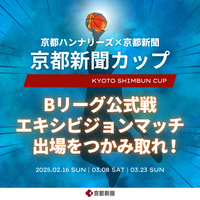

「京都ハンナリーズ×京都新聞 京都新聞カップ」参加チーム募集!

スポーツキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型年齢制限あり京都ならでは!滋賀ならでは!終了- 開催期間:2025年2月8日(土)~2025年3月23日(日)

- 会場:予選リーグ①:大山崎町体育館、予選リーグ②:西山公園体育館、決勝:かたおかアリーナ京都

京都新聞は、中学生チームを対象とした

「京都ハンナリーズ×京都新聞 京都新聞カップ」を開催します!

2025年2月16日と3月8日に予選リーグを行い、予選1位のチームは3月23日のBリーグ公式戦「京都ハンナリーズVS.長崎ヴェルカ」の前座試合(エキシビジョンマッチ)で京都ハンナリーズU15と戦います。

さらに、予選1位チームは決勝後の「京都ハンナリーズVS.長崎ヴェルカ」戦の観戦にご招待!

※ご招待はチームメンバー(指導者含む)に限ります。 -

世界報道写真展2024京都

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月30日(土)~2024年12月29日(日)

- 会場:京都新聞ビル地下1階

2024年11月30日(土)~12月29日(日)の期間、京都新聞ビル地下1階印刷工場跡を会場に、「世界報道写真展2024京都」を開催します。

World Press Photo(世界報道写真展)は、オランダ・アムステルダムに本部を置く世界報道写真財団(World Press Photo Foundation)が開催するWorld Press Photo Contest(世界報道写真コンテスト)の入賞作品を展示するものです。今年は130の国と地域約4,000人から約6万の写真とプロジェクトの応募があり、入賞した32作品を展示します。

(写真)世界報道写真展2024京都の展示会場

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)