- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

.jpg)

◆終了◆ 京都パンフェスティバル in 上賀茂神社

終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年11月9日(土)~2019年11月10日(日)

- 会場:賀茂別雷神社(上賀茂神社)

「令和」初開催! 上賀茂神社の境内に、人気のパンが大集合!

-

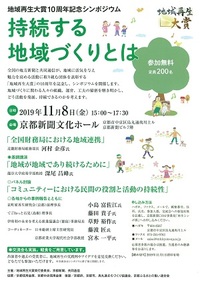

◆終了◆ 地域再生大賞10周年記念シンポジウム「持続する地域づくりとは」

講演・フォーラム入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年11月8日(金)~2019年11月8日(金)

- 会場:京都新聞文化ホール

全国の地方新聞と共同通信が、地域に活気を与え魅力を高める活動に取り組む団体を表彰する「地域再生大賞」の10周年を記念し、シンポジウムを開催します。地域づくりに関わる人々の組織、運営、工夫の秘密を解き明かし、どう活動を発展、持続できるのかを考えます。

-

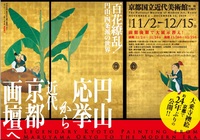

◆終了◆ 円山応挙から近代京都画壇へ

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け夜間イベントあり京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年11月2日(土)~2019年12月15日(日)

- 会場:京都国立近代美術館(岡崎公園内)

すべては応挙にはじまる―。

本展では応挙の代表作「郭子儀図」に加え、最晩年の傑作「松に孔雀図」を含んだ大乗寺障壁画を立体的に展示。さらに、円山・四条派の主要画家の作品を紹介します。 -

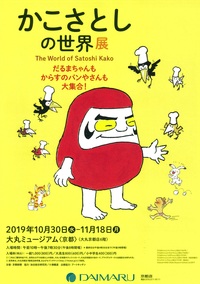

◆終了◆ かこさとしの世界展 ~だるまちゃんもからすのパンやさんも大集合!~

アート・展示キッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月30日(水)~2019年11月18日(月)

- 会場:大丸ミュージアム<京都>(大丸京都店6階)

日本を代表する絵本作家で、昨年、惜しまれながらこの世を去った かこさとし。「だるまちゃん」シリーズをはじめ子どもたちの心を捉えて離さない数々の絵本を生み出し、その著作は600冊を超えます。

かこを偲ぶ本展では、少年の頃に描いた絵からはじまり、最後の絵本となった『みずとはなんじゃ?』(2018年小峰書店)まで、これまでほとんど公開されることのなかった自画像などの絵画作品、人気絵本の原画や資料が一堂に会します。デパートを舞台にした『とこちゃんはどこ』の下絵も初公開。さらに京都特別展示として、「京都三大祭」を描いた貴重な絵本原画も並びます。

大人も子どもも心震わす、発見とときめきに満ちた「かこさとしの世界」をお楽しみください。 -

◆終了◆ 瀬田学舎開学30周年記念「ベジタブル料理コンテスト」

コンクール・コンテスト終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年10月26日(土)~2019年10月26日(土)

- 会場:龍谷大学瀬田キャンパス9号館

龍谷大学瀬田学舎の開学30周年を記念し、龍谷大学農学部が「ベジタブル料理コンテスト」を開催します。SDG(持続可能な開発目標"Sustainable Development Goals")を促進するベジタブル料理として、京野菜・近江野菜を一つ以上使用した料理コンテストです。応募締め切りは8月15日(木)までです。

-

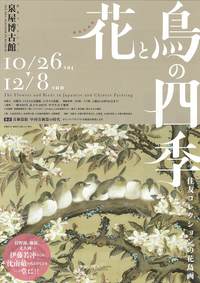

◆終了◆ 秋季企画展「花と鳥の四季 ―住友コレクションの花鳥画」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月26日(土)~2019年12月8日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

四季のうつろいの中に植物や鳥獣を描く花鳥画は、東洋絵画の大きな一角を占めてきました。日本の近世では中世以来の伝統を受け継ぐ狩野派、デザイン感覚を発揮した琳派、自由な筆づかいで本質にせまる文人画、写生画に新生面を開いた円山四条派など多くの優れた画家を輩出し、じつに多様な展開をみせました。これらの豊かな表現の背景には、博物学的関心、詩歌に詠われた花鳥風月、長寿や子孫繁栄などの願い(吉祥)などが垣間見え、江戸時代の人々の花鳥に寄せる想いが伝わってくるようです。

本展は住友コレクションより、彭城百川(さかきひゃくせん)、伊藤若冲、椿椿山(つばきちんざん)はじめ江戸時代に京や江戸で活躍した画家の花鳥画を紹介。さらに彼らに刺激を与え表現の源となった沈南蘋(しんなんぴん)など中国・明清時代の重厚で装飾的な作品をあわせて展示します。

花鳥画の豊かな表現を通して、花鳥画の根底に流れる人々の想いに心を重ねるひとときをお楽しみください。 -

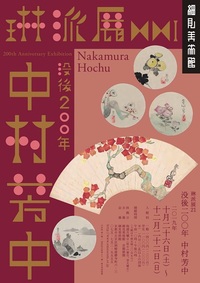

◆終了◆ 琳派展21 没後200年 中村芳中

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月26日(土)~2019年12月22日(日)

- 会場:細見美術館

細見美術館恒例の琳派展の第21弾は、没後200年の節目を迎える中村芳中を特集します。

中村芳中(?~1819)は江戸時代に大坂を中心に活躍した絵師です。

文人画風の山水画や、筆以外の物をつかって描く「指頭画(しとうが)」の他、尾形光琳に触発され「たらし込み」の技法を駆使した草花図などを描き光琳風の画家として親しまれました。

近年ではそのゆるい表現が「かわいい」と評され、人気を集める芳中。

本展では、文人画風や琳派風、俳画など芳中のさまざまな作品をご紹介します。

ほのぼのと愛らしい、芳中画の世界をお楽しみください。 -

◆終了◆ 第23回京都府ゴルフ選手権

スポーツ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月25日(金)~2019年10月25日(金)

- 会場:田辺カントリー倶楽部

本年度のアマチュアゴルファー京都no.1を決める『京都府ゴルフ選手権』を開催します。今年の会場は、名門!田辺カントリー倶楽部!!

沢山のご応募、ありがとうございました。

組合せが決まるまで、しばらくの間お待ちください。 -

◆終了◆ みんなで歩こう!2019(第42回)滋賀県民健康ウォークのつどい

スポーツキッズ・ジュニア入場・参加無料シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- 開催期間:2019年10月20日(日)~2019年10月20日(日)

- 会場:膳所城跡公園~近江大橋西詰~サンシャインビーチ~由美浜~打出の森~琵琶湖ホテル湖側~大津港前広場(公園内および歩道が中心です。約4㎞)

みんなで歩こう!2019「第42回滋賀県民健康ウォークのつどい(おおつ健康フェスティバル協賛)」を開催します。ご家族やお友達と一緒にご参加ください。(無料)

-

◆終了◆ 京都新聞創刊140年記念 jizue orchestra(ジズー・オーケストラ)supported by 京都市交響楽団

音楽その他公演京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月19日(土)~2019年10月19日(土)

- 会場:京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ

京都発のインストゥルメンタルバンド、jizue(ジズー)が京都市交響楽団制作チーム協力のもと「jizue orchestra(ジズー・オーケストラ)」を結成。京都新聞創刊140年を記念して、京都コンサートホール、アンサンブルホールムラタでコンサートを開催します。

-

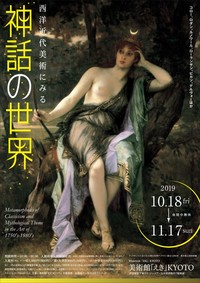

◆終了◆ 西洋近代美術にみる 神話の世界

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- 開催期間:2019年10月18日(金)~2019年11月17日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

人々はなぜ、神話の世界に魅了されるのでしょう。本展では18世紀半ばから20世紀にかけての作家が神々や神話、古典古代をテーマに表現した絵画、彫刻、版画の数々を展示します。コロー、ロダン、ルノワール、ローランサン、ピカソ、デルヴォーらによる作品の数々をご覧ください。

-

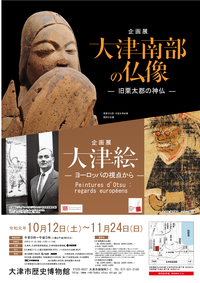

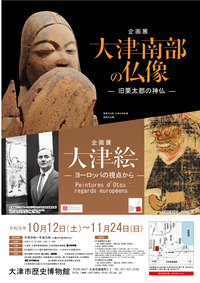

◆終了◆ 大津市歴史博物館 企画展「大津絵―ヨーロッパの視点から―」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年10月12日(土)~2019年11月24日(日)

- 会場:大津市歴史博物館

2019年4~6月にかけて、フランス・パリ日本文化会館において、ヨーロッパ初となる大規模な大津絵展「OTSU-E:Peintures populaires du Japon(大津絵―日本の庶民絵画―)」が開催され、注目を集めました。

それを記念して、本展ではパリ大津絵展の出品作品から約70点を出陳し、紹介します。 -

◆終了◆ 大津市歴史博物館 企画展「大津南部の仏像ー旧栗太郡の神仏ー」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年10月12日(土)~2019年11月24日(日)

- 会場:大津市歴史博物館

大津市の瀬田川周辺の地域には田上山や金勝山など著名な霊峰があり、古代から仏教・神道の信仰が厚く、今なお多くの文化財が現存しています。

本展では、この仏教・神道文化に注目し、大津市南部周辺に伝わる貴重な仏像や神像、仏画、経典などを紹介します。 -

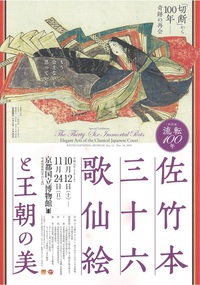

◆終了◆ 特別展「流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月12日(土)~2019年11月24日(日)

- 会場:京都国立博物館

三十六人の優れた和歌の詠み人「歌仙」を描く、鎌倉時代の名品《佐竹本三十六歌仙絵》。かつて二巻の絵巻物だったこの作品は、大正8年(1919)に一歌仙ずつに分割され、別々の所有者のもとに秘蔵されました。2019年は《佐竹本三十六歌仙絵》が分割されてからちょうど100年を迎える年です。これを機に、展覧会としては過去最大の規模で、離れ離れとなった断簡37件(※)のうち31件が一堂に会します。

※三十六歌仙に住吉大明神図を加え三十七図 -

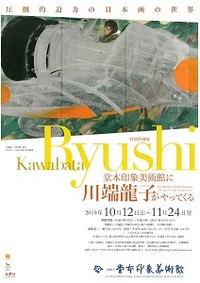

◆終了◆ 特別企画展「堂本印象美術館に川端龍子がやってくる ―圧倒的迫力の日本画の世界―」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月12日(土)~2019年11月24日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

東京で活躍した日本画家・川端龍子(1885-1966)。

龍子は、戦前より「健剛なる芸術」の創造を唱え、従来の日本画の伝統にとらわれない斬新で豪快な作風を創出したことで知られています。

龍子自らが主宰した美術団体「青龍社」は帝展・院展と肩を並べる日本画壇の一大勢力となりました。

この度、京都府立堂本印象美術館にて、龍子の初期から晩年にかけての代表作を取り揃え、その画業を振り返る展示を開催します。

龍子が1966年に没して以来、京都の美術館施設では初の回顧展です!

本展では龍子が主張した会場芸術の作品、京都を題材にした作品などを展示すると共に、京都にゆかりのある青龍社の画家たちの作品も一部紹介します。

龍子と同時期に活躍した日本画家である堂本印象(1891-1975)が立ててた美術館で、龍子芸術をお楽しみください。 -

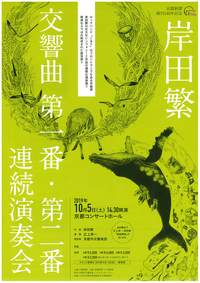

◆終了◆ 京都新聞創刊140年記念 岸田繁 交響曲第一番・第二番連続演奏会

音楽その他公演京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月5日(土)~2019年10月5日(土)

- 会場:京都コンサートホール 大ホール

ロックバンド「くるり」のフロントマンでもある作曲家・岸田繁の交響曲第一番(2016年初演)と第二番(2018年初演)を一挙再演します。2作品が連続で演奏されるのは今回が初めて。指揮・広上淳一、演奏・京都市交響楽団でつくられる熟成された音楽の新世界をご堪能ください。

当日の舞台上で、広上淳一・岸田繁による「楽曲解説」も予定しています。 -

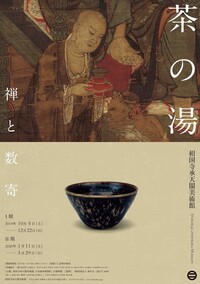

◆終了◆ 茶の湯 禅と数寄

参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月5日(土)~2020年3月29日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

日本文化を代表する、茶の湯。その歴史は禅とともにありました。禅の精神性は茶の湯には欠かせないもので、多くの禅宗美術のなかにその痕跡がうかがえます。高僧の墨蹟も、その多くが茶の湯で賞翫されることにより今に伝わりました。茶の湯の文化は現代に連綿と受け継がれてきましたが、時代と共に変化し続けてきました。権力者の茶、千利休の侘び茶、江戸時代の金森宗和らの「きれいさび」、そして近代数寄者の茶など、その享受のありかたは多様性をもって広がってきたのです。

-

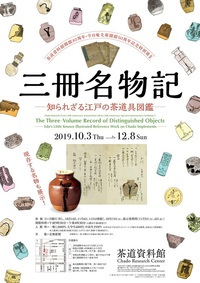

◆終了◆ 茶道資料館開館40周年・今日庵文庫開館50周年記念特別展Ⅱ『三冊名物記』―知られざる江戸の茶道具図鑑―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月3日(木)~2019年12月8日(日)

- 会場:茶道資料館

「茶道資料館」開館40周年、ならびに「今日庵文庫」開館50周年を記念して、今日庵文庫が所蔵する貴重な文献資料の中から『三冊名物記』に焦点をあてた展覧会を開催します。

江戸時代中期に成立した茶道具の名物記『三冊名物記』は、茶入をはじめ、香炉、花入、茶碗、掛物など、当時名物として知られていた三百数十点の茶道具が掲載され、器形を描いた彩色図や詳しい作品情報、道具によっては伝来までもが記載されている画期的な資料です。懇願して名物茶道具を実見した人々の熱い思いや視点に注目しながら、『三冊名物記』の世界をご覧いただきます。 -

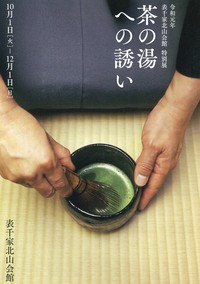

◆終了◆ 特別展「茶の湯への誘い」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月1日(火)~2019年12月1日(日)

- 会場:表千家北山会館

「茶の湯は常の事なり」といわれます。千利休居士が大成し、歴代家元によって受け継がれてきた茶の湯は、日常生活のさまざまな要素をとり入れ、わびのこころを大切に守りながら、洗練されてきた日本の伝統文化です。

今回の特別展では、利休居士によって新たなわび茶の道具が見出された背景と歴史を訪ねます。そして茶の湯の正式なもてなしである茶事のなかで、実際にそれらの道具がどのように用いられ、そこにどのようなこころが込められているのかを初心の方にも分かりやすく紹介します。 -

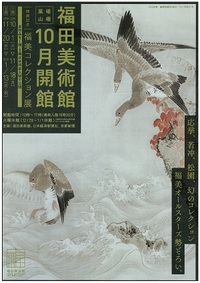

◆終了◆ 福美コレクション展

アート・展示講演・フォーラム学び・体験女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月1日(火)~2020年1月13日(月)

- 会場:福田美術館

春は桜花舞い、秋は紅葉に彩られる嵯峨嵐山。

古来多くの貴族や文化人に愛され、芸術家たちがすぐれた作品を生み出す源泉となったこの地に、2019年10月、福田美術館が開館しました。

開館を記念した本展では、俵屋宗達や尾形光琳の琳派、円山応挙、長沢芦雪、呉春などの円山四条派など江戸時代の絵画から、竹内栖鳳、上村松園など明治以降に活躍した京都画壇たちの名品などを一挙公開します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)