- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ 京都新聞創刊140年記念 京都新聞トマト倶楽部「京都水族館ナイトアクアリウムツアー」

アート・展示学び・体験キッズ・ファミリー向け参加型・体験型夜間イベントあり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年2月22日(土)~2020年2月22日(土)

- 会場:京都水族館

夜の京都水族館に小学生のお子様と保護者様のペア150組300名を無料でご招待します!

-

◆終了◆ 京都マラソン2020

スポーツ参加型・体験型京都ならでは!終了- 開催期間:2020年2月16日(日)~2020年2月16日(日)

今年も開催されます「京都マラソン」

ぜひ沿道から応援ください。 -

◆終了◆ 第41回滋賀王将戦

囲碁・将棋シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年2月9日(日)~2020年2月9日(日)

- 会場:大津市勤労福祉センター 4階・研修室

湖国アマチュア棋士の祭典「第41回滋賀王将戦」を開催します。ご参加ください。

-

◆終了◆ BIWAKOクロカン2020

スポーツ参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年2月9日(日)~2020年2月9日(日)

- 会場:滋賀県希望が丘文化公園・クロスカントリーコース

―自然を駆け抜けよう―

全日本びわ湖クロスカントリー大会(全日本びわ湖クロカン)と、全国中学生クロスカントリー選手権大会(全国中学生クロカン)を合わせた“BIWAKOクロカン2020”を開催します。本大会は日本陸上界における中長距離選手の普及・育成・強化に貢献するとともに、広く陸上競技への関心を高め、地域や世代を超えて脚力強化や健康増進にも活用いただける機会を提供します。会場はびわ湖を擁する滋賀県の希望が丘文化公園です。美しく広大な芝生エリアをはじめ、豊かな自然に設定された全国有数のクロスカントリーコースを駆け抜けてください。 -

◆終了◆ 美人のすべて

アート・展示学び・体験シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年1月29日(水)~2020年3月8日(日)

- 会場:福田美術館

明治時代以降、日本画の重要なジャンルとして多くの画家により描かれた「美人画」。本展では上村松園を中心に、東西で活躍した画家による美人画を展示します。華麗な衣装、美しい仕草や表情を巧みに捉えた画家たちの描写力をご堪能ください。

また、このほど新発見された上村松園「雪女」も初公開! -

◆終了◆ THE 百人一首

アート・展示学び・体験シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年1月29日(水)~2020年4月5日(日)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

藤原定家が小倉山の地で選んだとされる百人一首。本展では初公開の池田孤邨筆「三十六歌仙図屏風」や定家直筆の小倉色紙などの展示に加え、現代のイラストレーターによる企画展示「百人一首って」も同時開催します。時を超えて愛される百人一首の世界をお楽しみください。

-

◆終了◆ 「京都 日本画新展2020」

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年1月24日(金)~2020年2月3日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2008年より10年以上にわたり開催してきました「京都 日本画新展」。京都ゆかりの若手作家たちが日本画を描くことを応援し、その活動の場を提供してきました。現在では本展に出品した多くの作家が多方面で活躍しています。今回も京都ならではの日本画展として「京都 日本画新展」を開催します。大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの40作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。新たに展開する本展にご期待ください!

※作品は大賞 監物紗羅「心の音」 -

.jpg)

◆終了◆ 森山良子コンサートツアー2020 Prime Songs

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年1月18日(土)~2020年1月18日(土)

- 会場:文化パルク城陽プラムホール

「森山良子コンサートツアー2020~Prime Songs~

」を開催します。透き通った歌声をご堪能ください。 -

.jpg)

◆終了◆ 関西フィルハーモニー管弦楽団 ニューイヤーコンサート2020

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年1月12日(日)~2020年1月12日(日)

- 会場:文化パルク城陽プラムホール

新春を飾る恒例の「関西フィルハーモニー管弦楽団 ニューイヤーコンサート2020」を開催します。新年にふさわしい華やかな演奏をお楽しみください。

-

.jpg)

◆終了◆ 皇后盃 第38回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会

スポーツ京都ならでは!終了- 開催期間:2020年1月12日(日)~2020年1月12日(日)

- 会場:たけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)をスタート・フィニッシュとする同スタジアム陸上競技場付設駅伝コース

全国47都道府県から集った女子ランナーが新春の都大路を駆け抜ける「皇后盃 第38回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会」を開催します。

郷土への思いをのせてタスキをつなぐ選手たちに、熱いご声援をよろしくお願いします! -

.jpg)

◆終了◆ 第45回雅風展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- 開催期間:2020年1月10日(金)~2020年1月12日(日)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ

全国の愛好家が丹精込めて育て上げた五葉松、黒松、姫りんご(=写真)などの小品、中品、貴風盆栽約120席を一堂に集めた小品盆栽フェア 第45回「雅風展」を開催します。

-

◆終了◆ シリーズ展6「仏教の思想と文化-インドから日本へ-」、特集展示「仏像ひな型の世界」

アート・展示終了- 開催期間:2020年1月9日(木)~2020年3月22日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

龍谷大学 龍谷ミュージアムにて開催の、シリーズ展6「仏教の思想と文化-インドから日本へ-」、特集展示「仏像ひな型の世界」をご紹介します。

-

◆終了◆ 第39回「京都新聞書き初め展」

コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料終了- 開催期間:2020年1月7日(火)~2020年2月23日(日)

- 会場:京都市中京区烏丸通夷川上ル 京都新聞COM事業局内「書き初め展」事務局

新春恒例、「第39回京都新聞書き初め展」の作品を募集します。ぜひご応募ください。

-

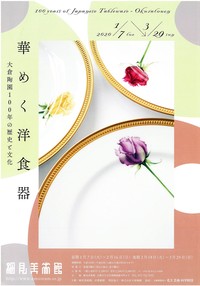

◆終了◆ 華めく洋食器 大倉陶園100年の歴史と文化

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年1月7日(火)~2020年3月29日(日)

- 会場:細見美術館

1919(大正8)年に大倉孫兵衛・和親父子によって創設された大倉陶園は、世界に誇る作品を数多く生み出してきた、日本を代表する洋食器メーカーです。

フランス・セーヴルやドイツ・マイセンなど西洋の名窯にも比肩する高い品質を有していると評価される大倉陶園の磁器は、皇室をはじめ、数多くの文化人・財界人に愛されたほか、老舗ホテルやレストランでも供され、日本の洋風文化の一翼を担ってきました。

本展では、草創期から現在までの作品を通じて、その優れたデザインや品質を紹介するとともに、日本の洋食器文化における同園の役割を探ります。また、最新の調査結果としてこれまで知られることのなかった創業当時など戦前の様子を伝える貴重な資料も展示します。

※展示替え有

前期:1月7日(火)~2月16日(日)

後期:2月18日(火)~3月29日(日) -

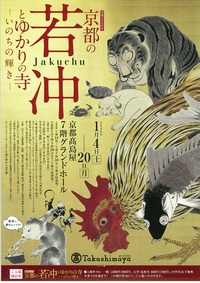

◆終了◆ 没後220年 京都の若冲とゆかりの寺-いのちの輝き-

アート・展示終了- 開催期間:2020年1月4日(土)~2020年1月20日(月)

- 会場:京都髙島屋 7階グランドホール

今や日本美術において圧倒的な人気を博す奇想の画家 伊藤若冲。

本展では、若冲が生涯を過ごした「京都」に伝わる名品の数々を、若冲と深いかかわりを持つ名刹や若冲蒐集で国内外に知られる細見美術館等の所蔵品により展覧します。 -

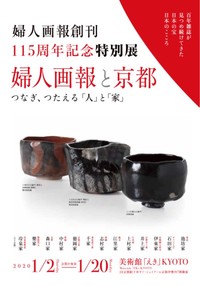

◆終了◆ 婦人画報創刊115周年記念特別展「婦人画報と京都 つなぎ、つたえる『人』と『家』」

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2020年1月2日(木)~2020年1月20日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

2020年に創刊115周年を迎える雑誌「婦人画報」が、とりわけ大切に誌面で紹介し続けてきたのが、茶道や華道、工芸、芸能といった京都の「人」と「家」です。

本展では、京都の13の家に伝わる宝物や代々が手掛けた作品など約80点を、「婦人画報」115周年の歴史から厳選した貴重な写真や記事とともにご紹介します。 -

【お知らせ】第43回(2022年)は中止となりました ◆終了◆ 第41回新春びわこ健康マラソンIN大津なぎさ

スポーツキッズ・ジュニアシニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年1月2日(木)~2020年1月2日(木)

- 会場:大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ

◆2022年1月2日の第43回新春びわこ健康マラソンは、ランナーや市民の皆さまの安全を考慮し、開催を中止いたします。予めご了承ください◆

新年2日、びわこの景色を望みながら、一年の健康を願い走る「新春びわこ健康マラソンIN大津なぎさ」が開催されます。ふるってご参加ください。 -

.jpg)

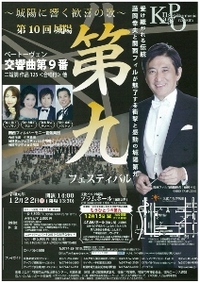

◆終了◆ 第10回城陽第九フェスティバル ~城陽に響く歓喜の歌~

キッズ・ジュニアシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年12月22日(日)~2019年12月22日(日)

- 会場:文化パルク城陽 プラムホール

市民参加型の合唱団と藤岡幸夫による指揮で「第10回城陽第九フェスティバル~城陽に響く歓喜の歌~」を開催します。舞台と客席が一体となるコンサートをお楽しみください。

-

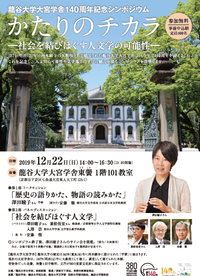

◆終了◆ 龍谷大学大宮学舎140周年記念シンポジウム かたりのチカラ―社会を結びほぐす人文学の可能性―

講演・フォーラム学び・体験入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年12月22日(日)~2019年12月22日(日)

- 会場:龍谷大学大宮学舎東黌(とうこう)1階101教室

1879(明治12)年に西本願寺の大教校として建てられた龍谷大学大宮学舎は、今年で140周年を迎えました。これを記念し、人文知の可能性や文学部での学びの魅力を探るシンポジウムを開催します。(事前申込制)

-

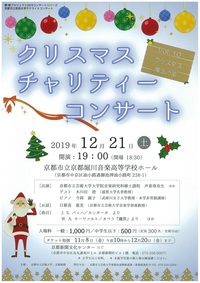

◆終了◆ 京都市立芸術大学サテライトコンサート クリスマスチャリティーコンサート Vol.10

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年12月21日(土)~2019年12月21日(土)

- 会場:京都市立京都堀川音楽高校 音楽ホール

地域福祉の充実を願い、第10回クリスマスチャリティーコンサートを開催いたします。

今回は、クリスマスにちなんで作曲された美しい旋律の数々と楽器のコラボレーション。また、子どもも大人も楽しめる、モーツァルトオペラ”魔笛”の世界をわかりやすく抜粋でお届けいたします。

オペラ”魔笛”では、来場の小・中学生のみなさんも舞台上へ!一緒に歌い、飛び跳ねる場面もあります。ご家族で楽しんでいただけるクリスマスコンサートをお楽しみください。(写真は昨年の様子)

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)