- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

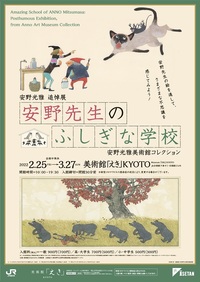

◆終了◆安野光雅 追悼展「安野光雅先生のふしぎな学校」-美術館「えき」KYOTO

アート・展示キッズ・ジュニアシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年2月25日(金)~2022年3月27日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2020年12月に亡くなった画家・安野光雅。「もりのえほん」や「天動説の絵本」など、安野作品に見られる独特な世界観は、幼少時代に里山で慣れ親しんだ自然や、教員時代に試行錯誤した経験によって生み出されました。

本展では、文字や数字、風景まで安野流の楽しみ方が詰まった作品を授業の科目に見立てて紹介します。

合言葉は「インタレスト!」安野先生のふしぎな学校に入学した気分で展覧会をお楽しみください。 -

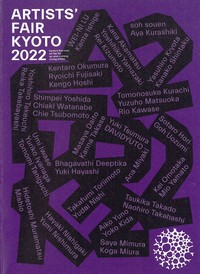

ARTISTS' FAIR KYOTO 2022

アート・展示学び・体験女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2022年3月5日(土)~2022年3月6日(日)

- 会場:京都府京都文化博物館 別館、京都新聞ビル 地下1階

国内外の第一線で活躍するアーティスト、そして彼らの推薦を受け、あるいは公募により選ばれた新進気鋭の若手アーティストらの作品を展示する「ARTISTS’ FAIR KYOTO(アーティスツ フェア キョウト)2022」を開催します。

-

.png)

◆終了◆「京都学」~京都で育まれてきた日本の伝統と文化~

講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月14日(木)~2022年7月13日(水)

- 会場:京都芸術大学 春秋座 または オンライン

1200年の悠久の歴史の中で育まれてきた京都の伝統・文化を学び、継承するために―――

京都芸術大学では、2022年度の「京都学」講座を京都市、京都新聞との共催により開講します。これに合わせて市民等の受講生の募集を行います。

各界でご活躍の皆さまを講師にお招きし、「京都で育まれてきた日本の伝統と文化」をテーマに、「京都」の魅力を語っていただきます。 -

【いざJ1‼】京都サンガF.C. シーズン開幕直前特集

スポーツ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年2月18日(金)~2022年10月29日(土)

- 会場:サンガスタジアム by KYOCERA

2010年以来12年ぶりにJ1に復帰した京都サンガF.C.!

来る2月19日、サンガスタジアム京セラで浦和との開幕戦を迎えます!

曺監督の指導のもとパワーアップを続ける京都サンガのJ1での活躍を期待し、今季も一丸となって応援しましょう!!

夏季までのホームゲーム日程をお知らせします(試合・チケット販売日程は、今後変更となる可能性があります)。 -

◆終了◆「京都 日本画新展2022」

アート・展示キッズ・ジュニア入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年2月11日(金)~2022年2月20日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2008年より10年以上にわたり開催してきた「京都 日本画新展」。京都にゆかりのある若手日本画作家たちの制作を応援し、その活動の場を提供してきました。現在では本展に出品した多くの作家が、多方面で活躍しています。

今回も京都ならではの日本画展として「京都 日本画新展」を開催します。大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの33作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。

※作品は大賞 野上徹「ゆらぎの光景」 -

◆終了◆ 新収蔵記念:岸田劉生と森村・松方コレクション

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月29日(土)~2022年3月6日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

京都国立近代美術館は2021年3月、画家・岸田劉生の作品42点を一括収蔵しました。本展では、劉生の初期から晩年まで各時期の画風をそろえ、人物画や静物画などの代表作を含む同館所蔵の作品全てを公開します。

-

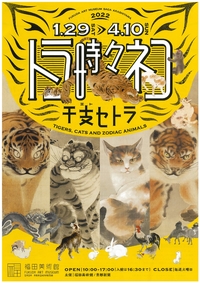

◆終了◆トラ時々ネコ 干支セトラ

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月29日(土)~2022年4月10日(日)

- 会場:福田美術館

2022年の干支の寅は、中国では霊獣や百獣の王とされています。

本展は、与謝蕪村、円山応挙など江戸時代に活躍した画家や、竹内栖鳳や大橋翠石ら明治から昭和にかけて活躍した有名画家が描いた虎の絵を主役として、他の干支を描いた作品なども、福田コレクションから厳選して展示します。

また2022年は「にゃー」とも読むことができる「2」が並ぶことから、愛らしい猫を描いた絵画も「時々」並べてご紹介。 -

視覚文化連続講座シリーズ2「視覚文化を横断する」

講演・フォーラムシニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月18日(土)~2022年4月16日(土)

- 会場:平安女学院大学京都キャンパス

絵画や映画など目に見える多様なジャンルを含む「視覚文化」についての理解を深めるための連続講座の第2シリーズを開催します。

「視覚文化を横断する」をテーマに、美術(水墨画/版画/日本画)、写真、映画、新聞などを題材に、専門家がそれぞれの分野を横断しながら「視覚文化」を語ります。

全8回。

是非お申し込みください。

※(2/28追記)3月19日開催の第8回講座の講師・内容が変更となります。

詳細は下記。 -

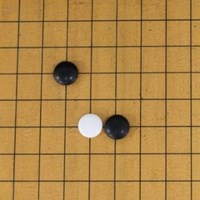

第54回京滋職域・団体囲碁大会

講演・フォーラム囲碁・将棋シニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年3月6日(日)~2022年3月6日(日)

- 会場:京都新聞文化ホール

「第54回京滋職域・団体囲碁大会」を開催します。本大会は同一職域あるいは団体でチームを組んで対抗戦を行います。今年は3人1組で行います。ぜひご参加ください。

-

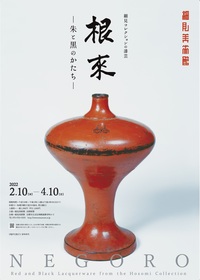

細見コレクションの漆芸 根来 NEGOROー朱と黒のかたちー

終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年2月10日(木)~2022年4月10日(日)

- 会場:細見美術館

実用から生まれた漆器「根来」は、

木と漆の特性を最もよく活かした器といえます。

用途に適した簡潔なフォルムや、長年の使用に耐えうる堅牢な造り、朱と黒の明快な色彩が特徴です。

漆を塗り重ねた丈夫な器の表面は、経年によって上塗の朱漆が擦れて中塗の黒漆が現れ、味わい深い塗肌となります。近代にはこの塗肌の景色に魅せられた数奇者たちによって注目を集めることとなりました。

本展では、細見コレクションの創始者である初代古香庵(1901~79)が、自ら『根来の美』(1966年)を著すほど情熱を傾けて蒐集した「根来」を一堂に紹介します。 -

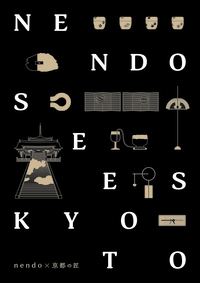

ICOM京都大会レガシー継承事業「nendo×京都の匠展」ーNENDO SEES KYOTOー

アート・展示キッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2022年1月13日(木)~2022年2月13日(日)

- 会場:二条城 台所・御清所 / 清水寺 西門・経堂

斬新な手法や素材、アプローチにより驚きや感動を与え続ける佐藤オオキ氏(nendo チーフデザイナー)と、京都の自然や風土が育んだ美術、工芸、生活文化等の担い手である京都の匠が協働し、伝統的な美術・工芸分野における新たな日本の美を表現します。

今回参加したのは、樂直入氏(十五代樂吉左衞門)、十三代中村宗哲氏、十六代大西清右衛門氏、小川勝章氏(植治 次期十二代)、宮崎家具、小嶋商店、香老舗 松栄堂。加えて清水寺において、祈りの空間を佐藤オオキ氏が演出します。会期中、子ども向けのワークショップも開催します。 -

【京博連】オンライン博物館講座~福田美術館~

終了- 開催期間:2022年1月24日(月)~2022年3月31日(木)

京都市内博物館施設連絡協議会では、加盟館にご協力いただき、学芸員による講演や、館内見学をしていただく博物館講座を実施しています。

今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンデマンド方式による動画配信で講座に参加いただけます!

今回、ご協力いただいた美術館は、京都・嵐山にある福田美術館。

福田美術館の館内紹介と、1月29日(土)~4月10日(日)に開催する企画展『トラ時々ネコ 干支セトラ』の作品解説の動画をお楽しみいただけます。

また、動画を購入・視聴いただいた方には、福田美術館の入館チケットを後日お届けします!(先着100名) -

◆終了◆ 中信杯 第51回「全京都学童軟式野球春季大会」

スポーツキッズ・ジュニア京都ならでは!終了- 開催期間:2022年3月19日(土)~2022年4月10日(日)

- 会場:殿田グラウンド、横大路グラウンド、伏見桃山城運動公園野球場

球春到来!新しいチームで京都府の学童軟式野球の頂点を競う「春の中信杯」が始まります。未来の球界を担う若き球児たちの気迫に満ちたプレーに、ぜひ球場でご声援ください!

-

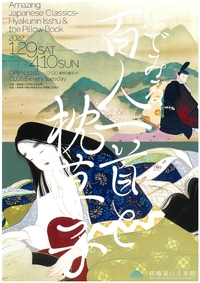

◆終了◆絵でみる百人一首と枕草子

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月29日(土)~2022年4月9日(土)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

2月20日、競技かるた界を牽引するトップ選手たちが集う「第3回 ちはやふる小倉山杯」が嵯峨嵐山文華館で開催されるにあたり、企画展「絵でみる百人一首と枕草子」を実施します。

百人一首ゆかりの作品を通じていにしえの殿上人たちの感性に触れていただくとともに、百人一首に選ばれた歌人の一人である清少納言にちなみ、「枕草子」の世界を想起させるような日本画の数々もお楽しみください。 -

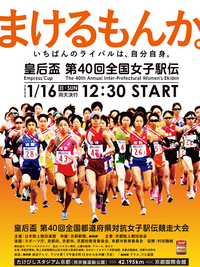

皇后盃 第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会

スポーツ京都ならでは!終了- 開催期間:2022年1月16日(日)~2022年1月16日(日)

- 会場:たけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)をスタート・フィニッシュとする同スタジアム陸上競技場付設駅伝コース

全国47都道府県から集った女子ランナーが新春の都大路を駆け抜ける「皇后盃 第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会」を開催します。

昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のためやむなく中止となりましたが、今年度は感染症対策を行ったうえで2年ぶりの開催となります。

【皆様へのお願い】

新型コロナウイルス感染症対策のため、スタート・フィニッシュ地点であるたけびしスタジアム京都を無観客とします。

またスタジアム周辺やコース沿道での応援はお控えいただきますようお願いします。

テレビ・ラジオ・インターネット等で応援ください。

感染症拡大防止のため、何卒ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。 -

◆終了◆特集展示「仏像ひな型の世界Ⅲ」・<シリーズ展11>仏教の思想と文化-インドから日本へ-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月9日(日)~2022年3月21日(月)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

2020、21年に開催した「仏像ひな型の世界」展の第3弾!江戸から平成まで15代系譜を連ねた京都仏師・畑治良右衛門が伝えてきたひな型420件の中から、龍谷ミュージアム初公開のひな型を中心に展観します。

また、シリーズ展ではインドで誕生した仏教がアジア全域に広まり、日本の社会にも根づいていく約2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて紹介します。 -

特別企画展 生誕130年「描く・飾る・デザインするー堂本印象の流儀ー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年12月3日(金)~2022年3月21日(月)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

約60年にわたる画業において、絵画のみならず彫刻、陶芸、染織、木工、金工に至るまで多彩な創作活動を展開した堂本印象(1891-1975)。1966年(昭和41年)には自身のデザインによって堂本美術館(現・京都府立堂本印象美術館)を立ち上げるなど、生涯に渡ってその表現意欲が衰えることはありませんでした。

堂本印象生誕130年にあたる本年は、印象の創造を前・後編に分けて振り返る記念展を開催します。

後編となる本展は、「日本画家」の枠にとらわれない印象のマルチな創作活動に注目し、工芸品や美術館デザインなど、平面から立体、空間装飾にいたるまで、独特な美のセンスで彩る印象の一面に迫ります。平面から立体まで個性豊かな美意識の世界を紹介します。 -

第39回京都女性囲碁大会⇒京都府女流アマチュア選手権大会

囲碁・将棋シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年2月11日(金)~2022年2月11日(金)

- 会場:京都新聞文化ホール

『第39回京都女性囲碁大会』は、新型コロナウイルス感染拡大防止と「京都府まん延防止等重点措置」の為『京都府女流アマチュア選手権大会』のみ開催いたします。

-

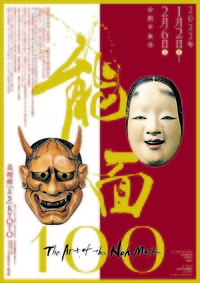

能面100 The Art of the Noh Mask

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月2日(日)~2022年2月6日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(京都駅ビル内ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

千年以上続く日本の伝統文化「能」の世界。奈良時代に大陸から渡来した「散楽」が源流となり、室町時代に世阿弥によって大成された古典芸能「能」は、長い歴史の中で絶えず守られてきました。

演能に用いられる「能面」は一見、無表情に見えますが、舞台では多くの表情を持ち、見事なまでに人間の心理を表現して見るものを魅了します。

本展では、世界的な能面の愛好家であり研究者でもある、スティーヴェン・マーヴィン氏のコレクションを中心に、金剛家、篠山能楽資料館の名品100点を展示します。

幽玄の美である能面の芸術を、ぜひご堪能ください。 -

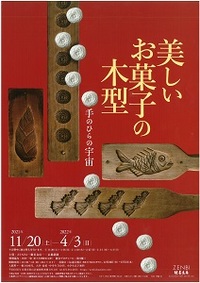

美しいお菓子の木型 -手のひらの宇宙

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年11月20日(土)~2022年4月10日(日)

- 会場:ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUM

和菓子の形を決める上で重要な役割を果たすのが木型です。

鍵善良房に江戸時代から伝わる和三盆糖のお菓子「菊寿糖」も桜の木で作られた木型が使われています。本展では、菓子屋の宝ともいえる大小さまざまな木型を紹介します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)