- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

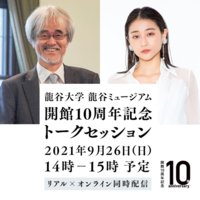

◆終了◆龍谷ミュージアム 開館10周年記念トークセッション

アート・展示講演・フォーラム入場・参加無料女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月26日(日)~2021年9月26日(日)

- 会場:龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室/オンラインライブ配信

今年開館10周年を迎えた、龍谷大学 龍谷ミュージアム。これを記念し、トークセッションを開催!ゲストにアイドルの和田彩花さんを迎え、仏教美術やミュージアムの魅力について語ります!

■日 時:2021年9月26日(日)14時~15時

■会 場:龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室

⇒緊急事態宣言延長のため、会場聴講は中止となりました

※オンラインライブ配信(申し込み不要)にてお楽しみください

■参加費:無料

■定 員:150名(応募多数の場合は抽選) -

♦終了♦ 親と子が知りたい最新入学情報 第35回京都私立中学・高校展

学び・体験キッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月4日(土)~2021年9月5日(日)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ 3階第3展示場

今年も京都府内の私立中学・高校の進学情報をぎゅっと集めた「京都私立中学・高校展」を開催します。「学問の老舗」京都の私学情報が一度にわかるまたとないチャンスです。参加無料!

お目当ての学校の個別相談、各学校のパンフレットなど情報収集に、ぜひお越しください!

(事前申し込み制です)※8月23日(月)午前10時~受付開始

(マスク着用、検温実施にご協力ください) -

♦終了♦細見古香庵生誕120年記念 美の境地

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月24日(火)~2021年10月17日(日)

- 会場:細見美術館

細見コレクションの礎を築いた初代細見古香庵こと細見良(1901-1979)。

熱き想いをもって蒐集した美術品は宗教絵画や和鏡・密教法具などの金工品、茶の湯釜、根来、七宝、土器などと多岐にわたります。古香庵はこうした蒐集品を茶会やもてなしの場で活用し、独自の境地を展開してきました。その精神は二代古香庵や当館の展示スタイルにも大きな影響を与えています。

本展では初代細見古香庵の生誕120年を記念して、「世界最高の美術品は日本の藤原時代の仏画である」という信念のもとで出会った平安時代の「重要文化財 愛染明王像」などの仏教絵画や、強い憧れを抱いていた豊臣秀吉を描く「重要文化財 豊公吉野花見図屛風」、研究にもいそしんだ茶の湯釜など、興味の赴くまま、己の美意識を信じて、生涯をかけて追い求めた蒐集品を厳選して紹介します。 -

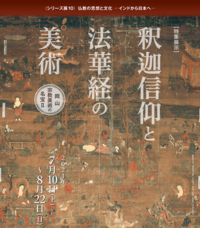

◆終了◆特集展示「釈迦信仰と法華経の美術―岡山・宗教美術の名宝Ⅱ―」・<シリーズ展10>仏教の思想と文化-インドから日本へ-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月10日(土)~2021年8月22日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

今から2500年前にインドで興った仏教。その開祖であるガウタマ・ブッダは「お釈迦さん」と呼ばれ、時を経て今なお世界中の人々に慕われています。お釈迦さんが説いた数々の教えは、経典(お経)という形で語り継がれてきました。中でも「法華経」はあらゆる衆生への救済が説かれ、日本でも篤く信仰されてきた経典の一つです。

本展では、「釈迦信仰」と「法華経」をテーマに、岡山県立博物館の寄託品を中心に、昨年の企画展「ほとけと神々大集合ー岡山・宗教美術の名宝ー」で紹介し切れなかった、岡山県の名宝がまだまだたくさん。今回は関連する龍谷ミュージアムの収蔵品とを合わせて多数展示し、お釈迦さんの姿や説いた教えをご紹介します。岡山と龍谷ミュージアムのコラボレーション第二弾をぜひお楽しみください。 -

![◆終了◆ 第39回 京都新聞チャリティー美術作品展~[特別展示]福祉のページ「わたしの作品」原画展](/zf/file/event/key/15505/w/200/チラシA4.png)

◆終了◆ 第39回 京都新聞チャリティー美術作品展~[特別展示]福祉のページ「わたしの作品」原画展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ年齢制限あり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月11日(水)~2021年8月16日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

※第40回 京都新聞チャリティー美術作品展はこちらです

http://event.kyoto-np.co.jp/event/charity-kyoto_40

『第39回京都新聞チャリティー美術作品展』を、京都髙島屋7階グランドホールで開催します。

陶芸、工芸、彫刻、洋画、版画、日本画、書、イラスト、漫画、写真など、全国の著名な美術家、宗教家、文化人の皆さまから福祉のためにと寄贈していただいた1000点を超える作品を展示します。

昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止しており、2年ぶりの開催となります。

感染防止徹底のため、ご不便をおかけすることもありますが、ぜひともご鑑賞いただき、作品を寄贈してくださった作家の皆さまのまごころのこもった作品をお楽しみください。 -

京都市交響楽団×石丸幹二 音楽と詩(ことば)メンデルスゾーン「夏の夜の夢」

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月5日(日)~2021年9月5日(日)

- 会場:ロームシアター京都メインホール

世界の偉大な詩人や文学作品から生まれた音楽作品をセレクトし、石丸幹二の歌と朗読によってオーケストラ演奏に彩りを与える「音楽と詩(ことば)」のコンサートを開催します。ぜひお越しください。

-

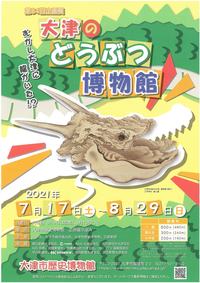

大津市歴史博物館 企画展「大津のどうぶつ博物館」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年7月17日(土)~2021年8月29日(日)

- 会場:大津市歴史博物館

「大津」をキーワードに、人と動物の関わりの歴史を、美術品をはじめ考古遺物や歴史資料などに残る動物たちの姿を通して紹介します。

-

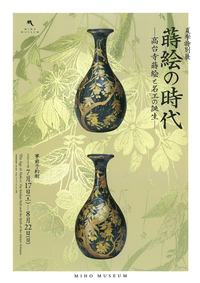

MIHO MUSEUM 夏季特別展「蒔絵の時代―高台寺蒔絵と名工の誕生―」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年7月17日(土)~2021年8月22日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

本展では蒔絵が大きく展開・深化した近世初頭から江戸時代前半の作品を中心に、新興の蒔絵屋と伝統的な蒔絵師という二つの流れを紹介し、続く名工誕生の時代までを展観します。

-

Ani Love KYOTO

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月17日(土)~2021年7月18日(日)

- 会場:ロームシアター京都メインホール

芸術の街、古都・京都発のアニメ・ゲームのエンターテイメント音楽展覧会を開催します。ぜひお越しください。

-

写真展「MJ」~ステージ・オブ・マイケル・ジャクソン~

アート・展示音楽その他公演シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月10日(土)~2021年9月5日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

1958年8月29日、アメリカ合衆国インディアナ州で誕生したマイケル・ジャクソン。

1969年、5人組兄弟グループ「ジャクソン5」のリード・シンガーとしてデビュー。その後、ソロアーティストとして1982年に発表したアルバム《スリラー》は全米チャート37週連続1位、第26回グラミー賞では8部門受賞という偉業を達成。1980年代から1990年代、音楽業界が最高潮を迎える中、「プロモーション・ビデオ」と呼ばれ、単なる宣伝材料として捉えられていた音楽ビデオを「ショート・フィルム」(短い映画)と新たに定義、芸術作品として昇華させたこともマイケル・ジャクソンが生みだした大きな革命のひとつです。彼自身の類まれなるダンス・パフォーマンスと演出家としての才能は、ビジュアル・イメージが重要な役割を果たす現在の音楽シーンの礎を築きました。その功績は「史上最も成功したエンターテイナー」として語り継がれています。

本展では、マイケル・ジャクソンの代表作からのスチール写真をアーカイブするとともに、世界中のファンを熱狂の渦へと巻きこんだ3つのワールド・ツアーでの圧巻のライブ・パフォーマンスを通して、100点を超える写真を展覧します。世界が悲しみにつつまれた2009年6月25日から早くも12年。亡くなった今もなお多くのファンを魅了し続けているマイケル・ジャクソン。彼の音楽と共に、展覧会をお楽しみください。 -

【#紫魂完全無欠‼】サンガ応援特集

スポーツキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月2日(金)~2021年8月28日(土)

- 会場:サンガスタジアムbyKYOCERA

悲願のJ1復帰を目指し、2021年J2リーグで激闘を続けている京都サンガF.C.を応援する特集ページです。

-

第60回 京都府バスケットボール選手権大会

スポーツ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月3日(土)~2021年7月4日(日)

- 会場:向日市民体育館

京都府のNo.1チームを決定する「第60回京都府バスケットボール選手権大会」を開催します。

本大会での優勝チームは、第97回天皇杯・第88回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会への出場権を手にします!

★今年は無観客での開催です。このページで組合せや試合結果をお知らせします! -

滋賀県知事杯 第65回 滋賀県総合バスケットボール選手権大会

スポーツ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年7月10日(土)~2021年7月11日(日)

- 会場:長浜伊香ツインアリーナ

滋賀県No.1チームを決定する「滋賀県知事杯 第65回 滋賀県総合バスケットボール選手権大会」を開催します。本大会の優勝チームは、「第97回天皇杯・第88回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」の出場権を手にします!

本ページで対戦表や結果をお知らせいたします。 -

.png)

小早川秋聲 旅する画家の鎮魂歌(レクイエム)

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月7日(土)~2021年9月26日(日)

- 会場:京都文化博物館 4階・3階展示室

戦死した兵士を描いた異色の戦争画《國之楯》。この作品を描いたのは大正期から昭和期にかけて京都を中心に活躍した日本画家、小早川秋聲(こばやかわ・しゅうせい/1885〜1974)です。

この度、個人コレクションを中心に、秋聲の初期から晩年にいたる日本画約110点および資料から、その画業の全貌を紹介する初めての大規模回顧展を開催します。 -

2021京都日本画家協会第8期展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年6月30日(水)~2021年7月4日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

昭和16年(1941)に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた会員相互の交流と、京都画壇としての後進育成を目的とした団体で、現在、京都を中心に活躍する約560名の作家で構成されています。

本展はすべての所属作家の作品を3年かけて一巡する展示の三巡目として、2019年・2021年・2022年の3年間で全会員の作品世界を紹介します。

(※2020年は新型コロナウイルス感染症のため延期)

今回は165名の会員作家による新作を紹介。

様々な画風が一堂に並ぶ国内随一の規模を誇る本展で、現代京都の日本画の諸相をご堪能ください。 -

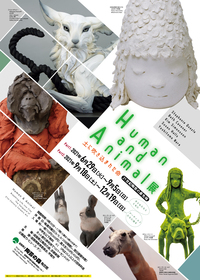

特別展「Human and Animal 土に吹き込まれた命 21世紀陶芸の最先端」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年6月29日(火)~2021年12月19日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森陶芸館

土と対話しながら生み出される土のアートの最先端を、日本やアメリカ、ヨーロッパの今注目される5人のアーティストたちによる人や動物をテーマにした作品を通して紹介します。

-

.jpg)

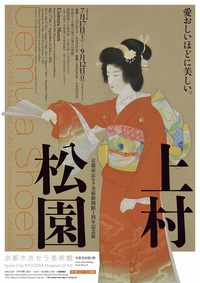

京都市京セラ美術館開館1周年記念展「上村松園」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月17日(土)~2021年9月12日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館

京都市京セラ美術館の開館1周年記念展として、近代の京都画壇を代表する日本画家である上村松園(1875年~1949年)の展覧会を開催します。最初期から絶筆に至るまでの代表的な作品100点余りが集結し、上村松園の全貌をご覧いただきます。

-

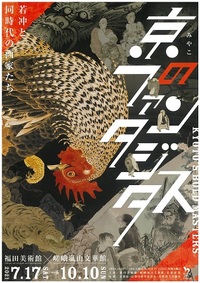

◆終了◆企画展「京(みやこ)のファンタジスタ~若冲と同時代の画家たち」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月17日(土)~2021年10月10日(日)

- 会場:【第一会場】福田美術館【第二会場】嵯峨嵐山文華館

伊藤若冲が活躍した18世紀の京都は、個性豊かな絵師たちが群雄割拠していました。若冲と同時代の画家たちの作品を通して、18世紀の京都画壇の魅力に迫ります。本展は福田美術館と嵯峨嵐山文華館の2館共同企画展です。

-

◆終了◆ 京都新聞小・中学生新聞コンクール2021

アート・展示コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2021年6月15日(火)~2021年12月18日(土)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。みなさまの力作をお待ちしています!!!

※なお、「京都新聞スクラップコンクール」は昨年度をもちまして事業を終了させていただくことになりました。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 -

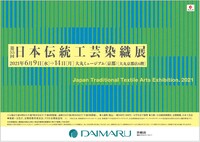

第55回日本伝統工芸染織展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年6月9日(水)~2021年6月14日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

染織工芸技術の保護・育成と創意ある展開をもとめ「第55回日本伝統工芸染織展」を開催します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)