- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

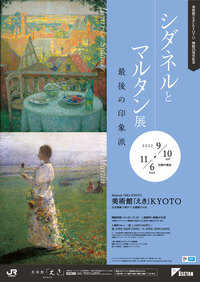

美術館「えき」KYOTO開館25周年記念 シダネルとマルタン展 最後の印象派

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月10日(土)~2022年11月6日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

19世紀末から20世紀前半にかけてフランスで活躍したアンリ・ル・シダネル(1862-1939)とアンリ・マルタン(1860-1943)。共に印象派、新印象派の流れを汲みつつ、象徴主義など同時代の表現技法を吸収しながら幻想的な主題を扱ったほか、生活の情景や身近な人々を親密な情感を込めて描くアンティミスト(親密派)としても知られています。2人は1891年の最初の出会い以降、生涯にわたり親交を深めましたが、シダネルは北フランスで薄明かりに包まれた穏やかな光を、マルタンは南フランスで陽に照らされた明るい光を描き出し、それぞれ独自の画風を築きました。本展では、これまで日本で紹介される機会の少なかった2人の画家の画業を9つの章に分けてご紹介します。光と色彩に彩られた作品をぜひお楽しみください。

-

第2回セレマchampionship2022全国小学生タグラグビー選手権大会 京都府予選

スポーツキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年11月19日(土)~2022年11月19日(土)

- 会場:サンガスタジアム by KYOCERA

第2回セレマchampionship2022全国小学生タグラグビー選手権大会の京都府予選が、11月19日(土)に亀岡市のサンガスタジアムbyKYOCERAにて開催されます。

-

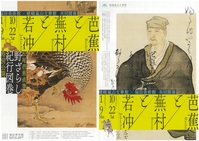

芭蕉と蕪村と若冲

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月22日(土)~2023年1月9日(月)

- 会場:嵯峨嵐山文華館、福田美術館

松尾芭蕉の貴重な直筆《野ざらし紀行図巻》が再発見されたことを記念し、福田美術館と嵯峨嵐山文華館が共同で展覧会を開催します。

本展は与謝蕪村をキーパーソンとして、蕪村が憧れた松尾芭蕉と、蕪村と同じ年に生まれた伊藤若冲、3人の足跡を辿るものです。 -

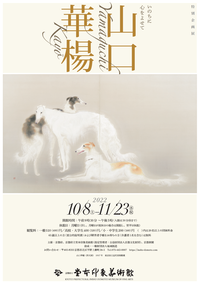

特別企画展「山口華楊 ーいのちに心をよせてー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月8日(土)~2022年11月23日(水)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

山口華楊(1899~1984)は京都市中京区出身で、大正から昭和にかけて京都で活躍した日本画家です。

本展では、動物画で独自の画境を確立した華楊の代表作を通して全貌を紹介します。

京都画壇の写生の伝統を受け継ぎ、動物画の名手であった師の西村五雲から学んだ瀟洒な感覚と鋭敏な写実性を新たな表現へと発展させました。

生きものを慈しむまなざしと高い品格、加えて知的な構成力と静かな空気感は、華楊ならではの魅力と言えるでしょう。

堂本印象(1891~1975)と華楊は、同じ京都衣笠の地を活動の拠点とし、印象は画塾東丘社を主宰、華楊は五雲亡き後の晨鳥社を研究団体として再興し、戦中・戦後の京都画壇を牽引してきました。

ぬくもり溢れる華楊芸術の世界を、印象自らデザインした堂本印象美術館で展観するというこの機会を是非お楽しみください。 -

◆終了◆ BIWAKOクロカン2023

スポーツ参加型・体験型終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2023年2月5日(日)~2023年2月5日(日)

- 会場:滋賀県希望が丘文化公園・クロスカントリーコース

―自然を駆け抜けよう―

全日本びわ湖クロスカントリー大会(全日本びわ湖クロカン)と、全国中学生クロスカントリー大会(全国中学生クロカン)を合わせた“BIWAKOクロカン2023”を開催します。本大会は日本陸上界における中長距離選手の普及・育成・強化に貢献するとともに、広く陸上競技への関心を高め、地域や世代を超えて脚力強化や健康増進にも活用いただける機会を提供します。会場はびわ湖を擁する滋賀県の希望が丘文化公園です。美しく広大な芝生エリアをはじめ、豊かな自然に設定された全国有数のクロスカントリーコースを駆け抜けてください。 -

◆終了◆ 特別展「三千家のはじまり 江岑宗左と千家茶道の確立」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月8日(土)~2022年12月18日(日)

- 会場:表千家北山会館

千利休の曾孫にあたる表千家四代家元・江岑宗左(こうしんそうさ)の350回忌を記念する特別展です。

江岑は、千利休の孫、元伯宗旦(げんぱくそうたん)の三男に生まれ、江戸時代の前期、千家の家督を相続して、利休の茶の湯を継承する表千家不審菴(ふしんあん)の基盤を築き、千家茶道を確立しました。そして弟の仙叟宗室(せんそうそうしつ)は裏千家今日庵(こんにちあん)、兄の一翁宗守(いちおうそうしゅ)は武者小路千家(むしゃこうじせんけ)官休庵(かんきゅうあん)の基礎を築き、利休の道統をこんにちに伝える三千家が成立しました。

また江岑は紀州徳川家に茶堂(さどう)として出仕し、以後、幕末に至るまでおよそ200年にわたって表千家の歴代家元は同家に出仕し、茶の湯を通じた深い結びつきを持つことになります。

さらに、江岑は、千家に伝わる茶の湯や利休の伝承を綴った聞書覚書(ききがきおぼえがき)をはじめ、江岑が招かれた700会をこえる茶会の記録、道具の箱書(はこがき)や極(きわめ)などの書付(かきつけ)をした記録である道具帳など、実に多くの茶書を残しました。

この特別展では、家元より特別出品される江岑ゆかりの道具と史料およそ70点から江岑の生涯と茶の湯を訪ねます。 -

【受け付け中】黄檗宗祖隠元禅師350年大遠忌記念「萬福寺を満喫する坐禅体験+法話」参加者募集

学び・体験参加型・体験型京都ならでは!終了- 開催期間:2022年10月15日(土)~2022年10月15日(土)

今年は黄檗宗宗祖である隠元禅師の350回目の年忌にあたります。

このたび京都新聞では、宇治市の黄檗山萬福寺で坐禅を体験し、法話を聞く「黄檗宗祖隠元禅師350年大遠忌記念 萬福寺を満喫する坐禅体験+法話」を開催します。

※申し込みには、京都新聞デジタルサービスの登録(無料で登録できる「ID会員」あり)が必要です。 -

京都新聞ニュースカフェ特別講演会「写真家・溝縁ひろし~花街を撮り続けること50年~」

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年1月17日(火)~2023年1月17日(火)

- 会場:京都新聞文化ホール

美術館「えき」KYOTO「溝縁ひろし写真展 昭和の祇園~花街とともに~」の関連イベントとして、京都新聞ニュースカフェ特別講演会を開催いたします。

花街を代表するお茶屋「一力亭」女将の杉浦京子さんをゲストに迎え、トークセッションも実施します。 -

京セラギャラリー2022年秋季特別展「細部に宿る」

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月1日(土)~2022年11月6日(日)

- 会場:京セラギャラリー

障害のあるアーティストらによる細部にまでこだわりをもって作られた作品を紹介する展覧会を開催します。タイトルの「細部に宿る」とは、ドイツの建築家、ミース・ファン・デル・ローエが残した「神は細部に宿る」という言葉を由来としています。細かい部分までこだわり抜くことで、全体としての完成度が高まることを意味する言葉です。人が何かを作りあげる時、細部にまでこだわり、作り込んで初めて全体が動きだすのです。

本展では、障害のあるアーティスト18名による見えないところまで作り込まれた作品や、植物や微生物などを緻密に写実的に描き込まれた作品など、各々が細部にまでこだわりをもって作られた作品を絵画から立体造形まで幅広く紹介します。 -

第41回江州音頭フェスティバル京都大会

入場・参加無料参加型・体験型京都ならでは!滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月17日(土)~2022年9月17日(土)

- 会場:梅小路公園 七条入口広場

江州音頭を踊って琵琶湖の水資源に感謝するお祭り「江州音頭フェスティバル京都大会」を3年ぶりに開催します。

京滋地区を中心に伝承されている民謡に合わせ、皆さん一緒に踊りましょう!(参加無料) -

視覚文化連続講座シリーズ3「視覚文化に分け入る」

講演・フォーラムシニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月17日(土)~2023年4月15日(土)

- 会場:平安女学院大学京都キャンパス

絵画や彫刻、そして書、工芸、建築などを中心に展開してきた視覚文化についての理解を深めるための連続講座の第3シリーズを開講します。

「視覚の文化地図」、「視覚文化を横断する」というテーマ に続き、本年度は「視覚文化に分け入る」と総称して、時 代を越えた東西の視覚文化を専門家が語ります。 -

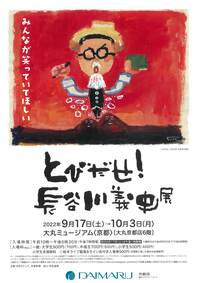

◆終了◆ とびだせ!長谷川義史展

アート・展示キッズ・ファミリー向け当日参加可・予約不要終了- 開催期間:2022年9月17日(土)~2022年10月3日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

長谷川義史さんの絵本は、ダイナミックなタッチの手描きによる、表情豊かでユニークな登場人物が印象的です。ふるさとの大阪や家族を題材にした物語には、ユーモアとともにほろりとさせられるシーンも。

また、長谷川さん自身が真摯に向き合う戦争や震災を題材にした作品は、身のまわりに当たり前のようにある幸せの大切さを考えさせられます。

本展では、絵本の原画を中心に、イラストレーションやスケッチ、立体作品など約200点を展示。「世界中のみんなが笑っていてほしい、幸せであってほしい」という願いが込められた長谷川さんの絵本の世界をご紹介します。 -

◆終了◆ 響きあうジャパニーズアート ―琳派・若冲×鉄腕アトム・初音ミク・リラックマー

アート・展示京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月6日(火)~2022年12月4日(日)

- 会場:細見美術館

日本美の象徴と言われる琳派、そして傑出した個性の絵師である伊藤若冲。人気の高いこれら絵画に、鉄腕アトム、初音ミク、リラックマなどのキャラクターが時代を越えて融合します。

-

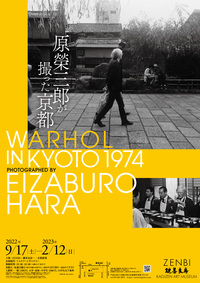

原榮三郎が撮った京都 Warhol in Kyoto 1974

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月17日(土)~2023年2月12日(日)

- 会場:ZENBI―鍵善良房―KAGIZEN ART MUSEUM

“ポップ・アートの旗手”アンディ・ウォーホル(1928~87年)

。1958年、彼にとって初めての海外への旅であった世界一周旅行は人生の中で重要な転換期となりました。

旅のハイライトとして訪れた2週間の日本滞在、中でも「京都」での滞在は、見るもの全てがそれ以降の作品に影響を与えたことは言うまでもないでしょう。

後の1974年、彼の2度目の日本滞在の際、原榮三郎(1935~2004年)は同行撮影を行いました。ウォーホルが桂離宮や三十三間堂、祇園など、京都の名所を訪問する様子を写真に記録しています。

本展では、その旅の足跡をたどる約100点の写真を展覧します。彼が当時、この街を歩き、感じた気配を感じながらお楽しみください。 -

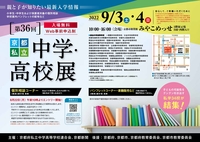

◆終了◆ 親と子が知りたい最新入学情報 第36回京都私立中学・高校展

入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月3日(土)~2022年9月4日(日)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ 3階第3展示場 B面・西側入口

今年も京都府内の私立中学・高校の進学情報をぎゅっと集めた「京都私立中学・高校展」を開催します。「学問の老舗」京都の私学情報が一度にわかるまたとないチャンスです。

お目当ての学校の個別相談、各学校のパンフレットなど情報収集に、ぜひお越しください!

(事前申込制です)※8月22日(月)午前10時~受付開始

(マスク着用、検温実施にご協力ください) -

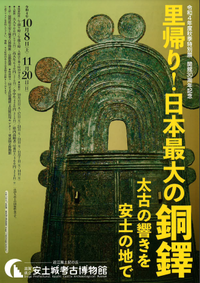

滋賀県立安土城考古博物館 秋季特別展 開館30周年記念「里帰り!日本最大の銅鐸 太古の響きを安土の地で」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2022年10月8日(土)~2022年11月20日(日)

- 会場:滋賀県立安土城考古博物館

滋賀県立安土城考古博物館の開館30周年を記念し、東京国立博物館所蔵の日本最大の銅鐸をはじめとする大岩山銅鐸を紹介します。滋賀県を代表する考古遺物をご覧ください。

-

明治5年 西本願寺.jpg)

◆終了◆ 秋季特別展「博覧-近代京都の集め見せる力- 初期京都博覧会・西本願寺蒐覧会・仏教児童博物館・平瀬貝類博物館」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ参加型・体験型夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月17日(土)~2022年11月23日(水)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

明治維新後、博覧会や博物館は日本の近代化を進める上で重要な役割を担ってきました。中でも、西本願寺を会場として開催された「京都博覧会」は、日本初の博覧会として多くの観覧者を集めました。本展では、「京都博覧会」をはじめ、西本願寺が独自の手法で企画した「本願寺蒐覧会」や、龍谷大図書館に設立された「仏教児童博物館」、私設の自然史系博物館「平瀬貝類博物館」を、古写真や文献資料約200点から、当時の展示の工夫や意義を探ります。

-

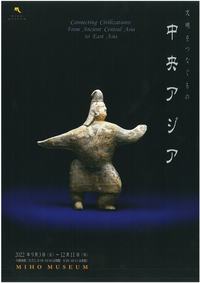

MIHO MUSEUM 秋季特別展「文明をつなぐもの 中央アジア」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2022年9月3日(土)~2022年12月11日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

中央アジアのイラン系ソグド人は、4世紀にシルクロードを通じ中国・洛陽まで進出しました。

彼らの精神世界の源流を中央アジア・東イランの青銅器時代からひもとき、軌跡をたどります。 -

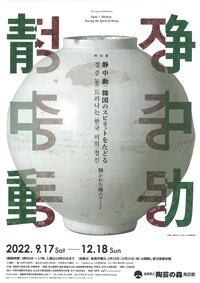

陶芸の森「静中動:韓国のスピリットをたどる 開かれた陶のアート」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2022年9月17日(土)~2022年12月18日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森陶芸館

韓国アート界には、静の中に潜められる動のエネルギーが垣間見えます。

本展では陶を素材にした作品を中心に、日本のやきものとの関わりを通じてその精神性と魅力を浮き彫りにします。 -

第40回六轡會篆刻作品展 與鯉鱗展

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年8月17日(水)~2022年8月21日(日)

- 会場:京都文化博物館5階

「第40回六轡會篆刻作品展」が開催されています。六轡會からのメッセージを含め展覧会をご紹介します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)