- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

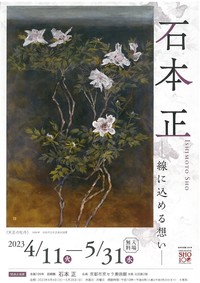

「石本正-線に込める想い-」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月11日(火)~2023年5月31日(水)

- 会場:中信美術館

生涯にわたって京都の地で創作を続け、優れた表現力で日本画壇の最前線にあり続けた画家・石本正氏の回顧展を開催します。ぜひお越しください。(入場無料)

-

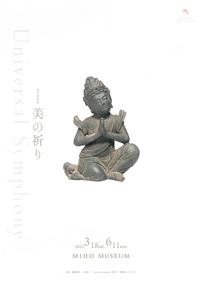

春季特別展「美の祈り Universal Symphony」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2023年3月18日(土)~2023年6月11日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

古代文明の神々をはじめ、大自然への畏敬から生まれた聖獣・聖樹信仰の作品群、日本の神仏や東大寺の修二会に関する作品、暮らしに込められた祈りの対象を描いた絵画を中心に展示します。

-

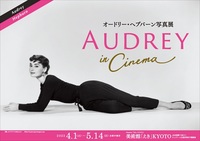

オードリー・ヘプバーン写真展 AUDREY in Cinema

アート・展示女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月1日(土)~2023年5月14日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

4月1日(土)~5月14日(日)美術館「えき」KYOTOにて、女優「オードリー・ヘプバーン」の写真展を開催します。

本展は、2023年が没後30年となることを機に、彼女が出演した映画をテーマに、著名な写真家の作品を含む約120点の写真を展覧します。 -

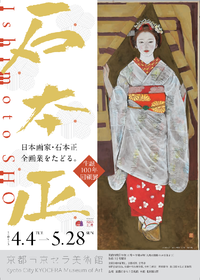

生誕100年 回顧展 石本 正

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月4日(火)~2023年5月28日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 北回廊2階

4月4日(火)~5月28日(日)京都市京セラ美術館 本館 北回廊2階にて、「生誕100年 回顧展 石本 正」を開催します。

舞妓や裸婦の官能的な表現で知られる日本画家・石本正(1920-2015)。石本の生誕100年を記念して、活動拠点だった京都で初めてとなる大規模な回顧展です。石本は島根県浜田市に生まれ、京都市立絵画専門学校(現・ 京都市立芸術大学)で日本画を学びました。その後、日本だけでなくヨーロッパの中世美術も広く研究・吸収して確立した情熱的でリアリティーあふれる舞妓や裸婦像は、戦後日本画の人体表現に新風を吹き込みました。本展では、石本正の個人美術館である浜田市立石正美術館の門外不出の作品に加え、全国から集めた代表作など約140点を一堂に公開し、青年時代から75年にも及ぶ画業の全容を振り返ります。没後のアトリエで新たに見つかった素描や絶筆となった未完の「舞妓」も展示し、生涯、地位や名声を求めることなく、最期の瞬間まで絵画一筋に生きた石本の生涯と創作の原点に迫ります。 -

★締め切りました★京都新聞ニュースカフェ特別講演会「喜如嘉の芭蕉布-人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事より」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月4日(水)~2023年10月4日(水)

- 会場:京都新聞文化ホール

美術館「えき」KYOTO「芭蕉布 人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事」展の関連イベントとして、京都新聞ニュースカフェ特別講演会を開催します。

故・平良敏子さんの後継者であり、喜如嘉の芭蕉布保存会会長の芭蕉布織物工房・平良美恵子さんの特別講演会と、三線の生演奏もお楽しみいただけます! -

◆終了◆龍谷ミュージアム 親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年記念 春季特別展「真宗と聖徳太子」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月1日(土)~2023年5月28日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

親鸞聖人御誕生850年、そして立教開宗800年を記念して、真宗と聖徳太子に焦点を当てた展覧会を開催します。一昨年1400年御聖忌を迎えた聖徳太子(厩戸皇子)は、歴史上の人物としてなじみ深い存在ですが、日本仏教においても宗派を問わず崇敬されてきました。中でも浄土真宗宗祖の親鸞の太子への深い思いは格別で、「和国の教主」と崇め、太子の造形化にも関わっていました。

この展覧会では、親鸞とその後継者たちが生み出した太子ゆかりの宝物、重要文化財3件を含む約90件をご紹介します。 -

◆終了◆ 2023京都女性スポーツフェスティバル

スポーツ女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2023年4月2日(日)~2023年5月7日(日)

- 会場:京都府立山城総合運動公園ほか、府内各会場

京都の女性スポーツの祭典「2023京都女性スポーツフェスティバル」が開催されます。今年は4月2日(日)から5月7日(日)まで、10団体の生き生きとした女性たちが府内の各所で熱い戦いを繰り広げます。

-

◆終了◆第52回日本伝統工芸近畿展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月12日(水)~2023年4月17日(月)

- 会場:京都高島屋7階グランドホール

日本の伝統工芸のたゆまぬ継承、発展を目指す「第52回日本伝統工芸近畿展」を開催します。陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の7部門から、人間国宝の作品8点をはじめ、鑑査に合格した入選作品211点を一堂に展覧します。ぜひご覧ください。

-

.jpg)

◆終了◆ 第78回 春の院展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月19日(水)~2023年4月24日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

日本美術院は、明治31年(1898年)に岡倉天心らによって創設されました。一時は中断しましたが、大正3年(1914年)横山大観らによって再興。以来、脈々と続いた在野精神を受け継ぎ、近代日本画の発展に輝かしい足跡を残してきました。昭和20年から開催されている恒例の「春の院展」も本年で78回を迎えます。現代日本画の力作が並ぶ本展は、常に新しい流れを皆さまにご覧いただいており、今回も同人の先生方の作品と厳しい審査を経て選ばれた入選作を一堂に展覧いたします。常に日本画壇をリードし続ける、日本美術院の巨匠から新鋭画家まで意欲溢れる最新作をこの機会にぜひお楽しみください。

-

「京都学」~京都で育まれてきた日本の伝統と文化~

講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月25日(火)~2023年7月18日(火)

- 会場:京都芸術大学 春秋座

京都芸術大学では、2023年度の「京都学」講座を京都市、京都新聞との共催により開講します。これに合わせて市民等の受講生の募集を行います。

各界でご活躍の皆さまを講師にお招きし、「京都で育まれてきた日本の伝統と文化」をテーマに、「京都」の魅力を語っていただきます。 -

企画展 光陰礼讃 -近代日本最初の洋画コレクション

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年3月14日(火)~2023年5月21日(日)

- 会場:泉屋博古館

住友コレクションの一角を占める近代洋画は、住友吉左衞門友純(春翠)が明治30年(1897)の欧米視察中のパリで印象派の画家モネの油彩画2点を入手した事に始まります。その一方で、同時代のジャン=ポール・ローランスなどフランス・アカデミーの古典派絵画も収集しました。19世紀末のフランス絵画は、印象派の台頭とともに古典的写実派が次第に衰退していく様相を示すことになりますが、春翠が収集した洋画コレクションには同時代の印象派と古典派の作品がともに揃って収集されているところに特徴があります。また、明治維新以降の日本において、住友洋画コレクションは他に先駆けた最初の本格的な洋画コレクションでもありました。 本展は、光を追い求めた印象派と陰影表現による実在感を追究した古典派を「光陰」と捉え、この「光陰」二つの流れから滋養を受けて展開した近代洋画の数々を紹介するものです。

-

ARTISTS' FAIR KYOTO 2023

アート・展示学び・体験女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2023年3月4日(土)~2023年3月5日(日)

- 会場:京都府京都文化博物館 別館、京都新聞ビル 地下1階、渉成園(枳殻邸)

国内外の第一線で活躍するアーティスト、そして彼らの推薦を受け、あるいは公募により選ばれた新進気鋭の若手アーティストらの作品を展示する「ARTISTS’ FAIR KYOTO(アーティスツ フェア キョウト)2023」を開催します。

アーティストが企画、運営、出品する新しいスタイルのアートフェアとして京都で誕生した「ARTISTS’ FAIR KYOTO」は、今年で6回目を迎えます。京都文化博物館、京都新聞ビル、渉成園(枳殻邸)、そしてサテライト会場にて、刺激的なアートの現場を体感してください。 -

◆終了◆特別展「初代 志野宗信没後五百年記念―香道 志野流の道統―」

キッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年3月4日(土)~2023年5月31日(水)

- 会場:細見美術館

志野流は、室町時代に香道の基礎を作り、流儀としての香の作法、精神を現代に至るまで五百年にわたり途切れることなく継承してきました。日本文化の結晶ともいうべき香道を、初代志野宗信から連綿と守り抜いてきた志野流五百年の道統を紹介します。

-

特別展 「跳躍するつくり手たち 人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年3月9日(木)~2023年6月4日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

地球環境への意識の高まりやテクノロジーの進化など、人間社会のあり⽅が⼤きく変化する現代は、新たな視点が求められる時代だからこそ、人間こそがなしうることの重要性が改めて問い直されています。

本展では、企画・監修者にデザインを軸としてリサーチと思索を重ねてきた川上典李⼦⽒(武蔵野美術⼤学客員教授)を迎え、人間や地球の歴史を意識しながら、柔軟な発想でめざましい活動を展開する日本のアート、デザイン分野の気鋭の20作家(個人・チーム)を取り上げます。

1970年代、1980年代生まれを中心とした参加作家による新作や初公開作品を多数紹介する本展では、過去と未来、自然と人⼯、情報環境と実社会といったさまざまな関係性を軽やかにつないで再解釈する彼らの作品や活動から、世界が直⾯する激動の時代に求められる「創造へ向かう跳躍するエネルギー」が鮮やかに浮かび上がることでしょう。 -

【#紫魂意気衝天‼】京都サンガF.C. シーズン開幕直前特集

スポーツ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年2月18日(土)~2023年6月24日(土)

- 会場:サンガスタジアム by KYOCERA

2年目のJ1リーグに挑む京都サンガF.C.!

来る2月18日、サンガスタジアム by KYOCERAで鹿島アントラーズとの開幕戦を迎えます!

3季目となる曺監督、そしてクラブ史上最年少主将・川﨑選手のもと、さらなる高みを目指す京都サンガの活躍に期待し、今シーズンも一丸となって応援しましょう!!

夏季までのホームゲーム日程をお知らせします(今後変更となる場合があります)。 -

◆終了◆ 京セラギャラリー2023年冬季特別展 工芸美術 創工会「KOGEIー未来への創造と多様性の精神ー」

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年2月10日(金)~2023年3月10日(金)

- 会場:京セラギャラリー

工芸の様々な分野で活躍する「工芸美術 創工会」の会員それぞれの作品を一堂に集める展示を開催します。未来を担う会員作家の作品を紹介する《主要展示》と、文化勲章受章者や文化功労者をはじめとする会員作家の代表作品に加え、作家人生のターニングポイントとなった作品を展覧する《特別展示》の二部構成です。その創造性と多様性をご覧いただける展覧会とし、多くの方にご覧いただくとともに、これから美術を志す若者や未来を担う作家たちに刺激と希望を与えられる機会となれば幸いです。

-

.jpg)

ミュシャ展 マルチ・アーティストの先駆者

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年2月17日(金)~2023年3月26日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

アール・ヌーヴォーの代表的な画家として知られるアルフォンス・ミュシャ(1860-1939)は、サラ・ベルナールの演劇ポスター「ジスモンダ」をはじめとする数々のポスター作品で知られていますが、実際に彼が手掛けたジャンルは非常に多岐にわたりました。ミュシャ作品に特徴的な優美な女性像と花々を組み合わせたグラフィックおよびプロダクトデザインは、絵画作品とはまた異なる魅力を宿しています。本展では、チェコ在住のズデニェク・チマル博士のコレクションから、ベル・エポックの時代を象徴するミュシャ芸術の中で、とくにデザインの仕事に着目し、マルチ・アーティストとしてのミュシャについてひもときます。様々な形のミュシャ作品をお楽しみください。

-

.jpg)

◆終了◆ 天皇盃 第34回全国車いす駅伝競走大会

スポーツ終了- 開催期間:2023年3月12日(日)~2023年3月12日(日)

- 会場:国立京都国際会館前をスタート、たけびしスタジアム京都をフィニッシュとする、5区間21.3km

3月12日(日)、早春の都大路を疾走する「天皇盃 第34回全国車いす駅伝競走大会」が開催されます。障害者の社会参加の高揚と障害者スポーツの振興を図るとともに、社会の障害者に対する理解と認識を深めることを目的とした、全国車いす駅伝競走大会を開催いたします。

感染症対策のため外での応援の際はマスクを着用し、声を出すことは控えていただくようお願いします。できるだけラジオやインターネットの実況放送などでのご観戦を宜しくお願いいたします! -

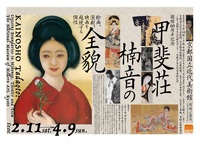

♦終了♦ 開館60周年記念 甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性

アート・展示京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年2月11日(土)~2023年4月9日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

大正から昭和にかけて京都で活躍した日本画家、甲斐荘楠音(かいのしょう・ただおと/1894-1978)。国画創作協会で彼が発表した作品は美醜を併せ吞んだ人間の生を描いて注目を集めましたが、やがて映画界へ転身し、風俗考証等で活躍したこともあってその画業が充分には顧みられない時期が続いていました。1997年、京都国立近代美術館で開催された「甲斐庄楠音展」は彼の画業について再評価を促したといえますが、その際、映画人としての側面については大きく取り上げることができませんでした。今回は、彼が手がけた時代劇衣裳が太秦で近年再発見されたことを受け、映画人・演劇人としての側面を含めた彼の全体像をご覧いただきます。

-

◆終了◆ 第55回京滋職域・団体囲碁大会

囲碁・将棋終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年3月5日(日)~2023年3月5日(日)

- 会場:京都新聞文化ホール

「第55回京滋職域・団体囲碁大会」を開催します。本大会は同一職域あるいは団体でチームを組んで対抗戦を行います。今年も3人1組で行います。ぜひご参加ください。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)