- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

企画展 歌と物語の絵 -雅やかなやまと絵の世界

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月10日(土)~2023年7月17日(月)

- 会場:泉屋博古館

古来、語り読み継がれてきた物語は、古くから絵巻物など絵画と深い関係にありました。和歌もまた、三十一文字の世界が絵画化されたり、絵から受けた感興から歌が詠まれたりと、絵画との相互の刺激から表現が高められてきました。

物語絵や歌絵の特徴のひとつは、繊細な描写と典雅な色彩。宮廷や社寺の一級の絵師が貴人の美意識に寄り添い追求した「やまと絵」の様式を継承することでしょう。そしてストーリーに流れる時間を表すかのような巻物、特別な場面を抽出してドラマティックに描き出す屏風など、長大な画面にさまざまな表現が生まれました。

古典文学は、後世の人々が自身に引き寄せて味わうことで、読み継がれ輝き続けてきました。それに基づく絵画もまた同様です。本展では、近世の人々の気分を映し出す物語絵と歌絵を、館蔵の住友コレクションから選りすぐってご紹介します。雅やかで華麗、時にちょっとユーモラスな世界をお楽しみ下さい。 -

第53回 京都新聞 「お話を絵にする」コンクール

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2023年6月6日(火)~2023年10月13日(金)

子どもたちの自由な発想と柔軟な感性で、本を読んで得た感想を絵で表現するコンクールです。

今年で53回目を迎えます。ここにご紹介する選定図書は、子どもたちに読ませたい一冊としてもおすすめです。

たくさんのご応募をお待ちしております。 -

チラシ.jpg)

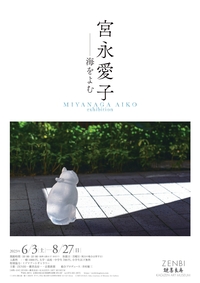

宮永愛子-海をよむ MIYANAGA Aiko Exhibition

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月3日(土)~2023年8月27日(日)

- 会場:ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUM

日用品をナフタリンでかたどったオブジェや、塩や葉脈、陶器の貫入音を使ったインスタレーションなど、「変わりながらも存在し続ける世界」を表現するアーティスト、宮永愛子。初代宮永東山の曾孫でもある宮永は、生まれ育った京都に活動拠点を戻し、陶房に今も残る古い型にガラスを流し込み、過去と現在を結ぶ作品を制作しています。

本展では、新作《くぼみに眠る海 —猫—》をはじめとし、鍵善良房にちなんだ「鍵」をモチーフにした作品や、鍵善所蔵の木型から発想を得たガラスの作品を中心に紹介します。 -

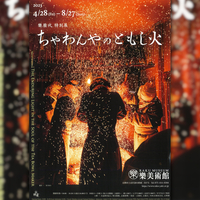

◆終了◆ 樂歴代 特別展「ちゃわんやのともし火」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月28日(金)~2023年8月27日(日)

- 会場:樂美術館

利休の創意のもと、『侘び茶』に叶う新たな茶碗を生み出した樂家初代・長次郎。当時は唐物、高麗の茶碗が名品とされていた中、和物茶碗としても新たなる挑戦でした。

『侘び茶』の思考を軸とし、茶の為に生み出された樂茶碗。生まれたばかりの茶碗は、まだ樂茶碗という名もなく、『今焼茶碗』や『聚樂焼茶碗』などと呼ばれていました。轆轤(ろくろ)が主流の時代の中、あえて手とヘラのみで成形する『手捏ね』という手法で造られ、燃え盛る炎の中から熱いまま一碗のみ窯から引き出される特殊な焼き方で茶碗が誕生していきます。

長次郎から始まった『樂焼』は、樂歴代へと繋がり、当代それぞれが長次郎茶碗を精神的な軸とし、各々の新たな茶碗が生み出されてきました。

そして始まりから約450年、“ちゃわんやのともし火”は、令和の時代へと受け継がれます。

この度の展観では、長次郎から脈々と紡がれる樂歴代の茶碗や実際の窯の炎の映像などから樂焼がもつ精神性を探っていただければ幸いです。 -

開館60周年記念 Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月28日(金)~2023年7月2日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

「現代美術の動向」展*は、京都国立近代美術館が開館した1963 年から 1970 年まで毎年開催された、定点観測的なグループ展シリーズです。国公立の美術館がまだ少なかった1960年代当時、日本の現代美術の中堅・若手作家を紹介する展覧会として大きな注目を集めました。

-

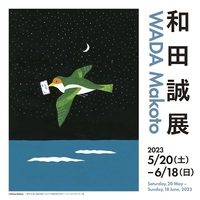

和田誠展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年5月20日(土)~2023年6月18日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

和田誠(1936-2019)は多摩美術大学卒業後、ライトバプリシティを経て、イラストレーター、グラフィックデザイナーとして広く活躍しました。そのほかにも装丁家や映画監督、エッセイスト、作曲家、アニメーション作家、アートディレクターなどさまざまな顔を持ち、その創作の広がりはとどまるところを知りません。本展は、和田誠の膨大で多岐にわたる仕事の全貌に迫る初めての展覧会です。代表的な仕事を中心としたビジュアル年表や、和田誠を知るうえで欠かせない30のトピックを軸に、83年の生涯で制作した多彩な作品や資料を紹介します。これまで知らなかった和田誠の新たな一面に出会える展覧会です。

-

中信杯 第55回「全京都学童軟式野球選手権大会」

スポーツキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2023年7月1日(土)~2023年8月6日(日)

- 会場:殿田グラウンド、横大路グラウンド、アイアイ伏見桃山スタジアム、わかさスタジアム京都

京都の学童野球の頂点を争う中信杯「全京都学童軟式野球選手権大会」が7月1日から開幕します。総勢167チームが見せる熱いプレーにぜひ球場でご声援ください!

-

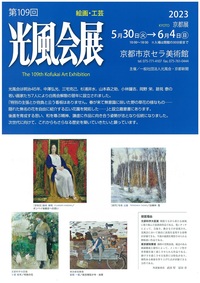

◆終了◆ 第109回「光風会展」京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年5月30日(火)~2023年6月4日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館本館 南回廊2階

第109回「光風会展」京都展を開催します。

「光風会」は明治45年、中澤弘光・三宅克己・杉浦非水・山本森之助・小林鐘吉・岡野栄・跡見泰の若い画家たち7人により白馬会解散の翌年に設立されました。「特別の主張とか抱負と云う看板はありません。春が来て無意識に咲いた野の草花の様なもの・・・・・隠れた無名の花を自由に紹介する広い花園を開拓した・・・・・」と設立趣意書にあります。後進を育成する思い、和を尊ぶ精神、謙虚に作品に向き合う姿勢が志となり伝統になりました。

本展は、京滋をはじめ近畿一帯を中心に、会員・会友と一般公募での入選作品、絵画99点と工芸26点の合計125点を展覧します。 -

◆終了◆ 第57回日本伝統工芸染織展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年5月24日(水)~2023年5月29日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

染織工芸技術の保護・育成と創意ある展開をもとめ「第57回日本伝統工芸染織展」を大丸ミュージアム京都にて開催します。

-

琳派展23 琳派の扇絵と涼の美

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月10日(土)~2023年8月20日(日)

- 会場:細見美術館

江戸前期に活躍した琳派の創始者、俵屋宗達は扇絵などを制作する「絵屋」を営んでいました。「扇絵」はいわば宗達工房の主力商品であり、その独創的な意匠は後に屛風などの大画面に明快な画風を展開する原点ともなりました。「扇絵」や「団扇絵」といった小画面の調度は、尾形光琳、中村芳中、酒井抱一、鈴木其一、神坂雪佳ら宗達以降の絵師たちも積極的に手掛け、デザイン性の高い身近な調度として親しまれました。一方、琳派では朝顔など夏秋の草花図も多く描かれ、爽やかな画面は凌ぎ難い夏の暮らしに一風の涼味をもたらしました。

琳派展の第23弾となる本展では、細見コレクションを中心に「扇絵」「団扇絵」や、夏の草花図や秋草図を選び、琳派による涼の美をご紹介します。

★下方に『お買上げレシートで特別ご優待キャンペーン』のご案内があります。 -

橋本関雪 生誕140周年 KANSETSU-入神の技・非凡の画-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2023年4月19日(水)~2023年7月3日(月)

橋本関雪(1883-1945)は、近世の伝統を受け継ぎながら、近代性を取り入れて独自の文雅で壮大な芸術世界を完成させた巨匠です。大正・昭和期の京都画壇で活躍した関雪は、神戸に生まれ、儒者の父・海関の薫陶を受けて漢籍詩文を学び、同時に画筆にも親しみました。

四条派の画法を修めた闊達な筆さばきと中国古典への深い理解と愛着を持つ彼は、早熟な才能を示し、若くして画名を知られます。

本展は関雪の生誕140年を記念し、彼が生涯で最も長い時間を過ごした京都で、その歩みを、到達点を数々の名画で追いながら紹介します。

白沙村荘 橋本関雪記念館・福田美術館・嵯峨嵐山文華館の3館で同時に開催となります。 -

令和5年度春季特別展「信長と家康ー裏切る者・裏切らざる者ー」

アート・展示終了- 開催期間:2023年4月29日(土)~2023年6月4日(日)

- 会場:滋賀県立安土城考古博物館

滋賀県立安土城考古博物館で春季特別展「信長と家康ー裏切る者・裏切らざる者ー」を開催します。

信長ほど、家臣や戦国大名などから裏切りを受けた武将はいないのではないでしょうか。弟信勝を擁した宿老たちの謀反から始まり、妹婿の浅井長政の離反、重用した松永久秀や荒木村重の裏切り、最後は明智光秀に討たれてその生涯を閉じることになります。そんな中、どんな時も同盟者として味方であり続けたのが家康でした。天下静謐のため、京都の安寧に腐心する信長にとって、東国への防壁となった家康の存在は、頼もしかったことでしょう。人々は、なぜ信長を裏切るのでしょう?家康との関係は、ほんとうに変わらなかったのでしょうか?「裏切り」をキーワードに、信長と家康をめぐる人間模様を考えます。 -

.jpg)

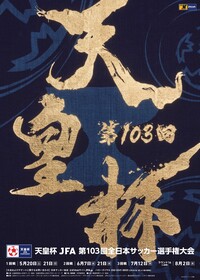

天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会

スポーツ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!滋賀ならでは!終了- 開催期間:2023年3月26日(日)~2023年6月7日(水)

J1、J2、J3、都道府県代表、全国88チームがノックアウト方式で天皇杯を狙う熱い戦いが今年も開催されます。

京都、滋賀の都道府県代表、J1のサンガFCが出場し、勝利を目指し、京滋の会場で競います。 -

【受付終了】京都サンガF.C.×京都新聞 親子サッカー教室

スポーツキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- 開催期間:2023年5月20日(土)~2023年5月20日(土)

昨年10月に好評のうちに終えた「京都サンガF.C.×京都新聞 親子サッカー教室」を、今年はサンガスタジアム by KYOCERAに会場を移し開催します!

京都サンガF.C.の選手が実際の試合で駆けるピッチを舞台に、ジュニア育成課コーチの指導のもと、親子でサッカーを楽しみませんか?

教室内容は、各回の対象年齢に合わせてストレッチ、ドリブル練習、ミニゲームなどを予定しています。

※申し込みには、京都新聞デジタルサービスへの登録(無料で登録できる「ID会員」あり)が必要です。 -

◆終了◆ 第45回京都府民囲碁まつり

囲碁・将棋シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年5月28日(日)~2023年5月28日(日)

- 会場:京都新聞7階文化ホール

囲碁愛好家を対象とした「第45回京都府民囲碁まつり」を開催します。

京都以外の方も含め、多数のご参加をお待ちしております。 -

◆応募の受付は終了いたしました◆ 第41回 京都ピアノコンクール

音楽その他公演終了- 開催期間:2023年7月27日(木)~2023年8月24日(木)

新しいアマチュア界の祭典として、未来への可能性を秘めた若きピアニストの発掘・育成と、音楽文化の普及と向上をめざす「京都ピアノコンクール」を開催します。ピアノ、音楽を愛する方の参加を募集します。

-

◆終了◆ 【予選結果発表】第41回 ピアノコンクール

音楽その他公演終了- 開催期間:2023年7月27日(木)~2023年8月24日(木)

新しいアマチュア界の祭典として、未来への可能性を秘めた若きピアニスとの発掘・育成と、音楽文化の普及と向上をめざす「京都ピアノコンクール」を開催します。ピアノ音楽を愛する方の参加を募集します。

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥

予選・本選の結果は当サイト「ことしるべ」にて掲載いたします!

✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥✥ -

「マリー・ローランサンとモード」1920年代パリ、女性たちは羽ばたいたーココ・シャネル、マドレーヌ・ヴィオネも活躍

アート・展示女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月16日(日)~2023年6月11日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館(北回廊1階)

2023年4月16日(日)~6月11日(日)の期間、京都市京セラ美術館 本館北回廊1階にて「マリー・ローランサンとモード」 を開催いたします。二つの世界大戦に挟まれた1920年代のパリ。それは様々な才能がジャンルを超えて交錯した、奇跡のような空間でした。ともに1883年に生まれたマリー・ローランサンとココ・シャネルの二人は、大戦後の自由な時代を生きる女性たちの代表ともいえる存在でした。本展では美術とファッションの境界を交差するように生きた二人の活躍を軸に、ポール・ポワレ、ジャン・コクトー、マン・レイ、マドレーヌ・ヴィオネなど、モダンとクラシックが絶妙に融合する両大戦間パリの芸術界を俯瞰します。オランジュリー美術館やマリー・ローランサン美術館※など国内外のコレクションから、絵画、ドレス、資料など約90点のラインナップでご紹介します。

※マリー・ローランサンの世界で唯一の専門美術館。1983年~2011年まで長野県蓼科高原で開館。2017年~2019年まで東京・ホテルニューオータニで開館。2019年閉館後、コレクションの公開はされておりません。 -

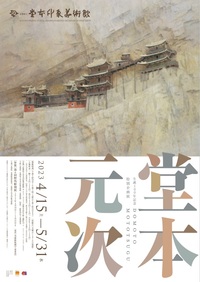

特別企画展「生誕100年記念 堂本元次」

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月15日(土)~2023年5月31日(水)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本画家・堂本元次の生誕100年を記念した特別展を開催します。

堂本元次(1923-2010)は京都市に生まれました。1941年、京都市立絵画専門学校(現 京都市立芸術大学)に入学し日本画家を志しますが、2年後に繰り上げ卒業し出征。幾度も死線をさまよい、広島で被爆するなど過酷な体験を経、戦後、画家として歩みはじめます。堂本印象に師事するようになると、師の影響を受け、現代風な風俗画や抽象画など、さまざまなジャンルに挑むようになります。

元次の画風の転機は、1979年に初めて中国を訪れてからです。中国の素朴な風景に魅せられ、以後、同地に取材した作品を発表するようになります。深い情熱を持ちながらも、それを抑制し穏やかな表現を展開させた作風が高く評価され、1987年に日本芸術院賞を受賞し、日本画会の重鎮として確固たる地位を築きました。

本展では、戦後の代表作をはじめ、さらに学生時代の同級生である下村良之介や、1930年代に新進気鋭の画家として活躍していた憧れの先輩田口壯の作品も紹介し、戦中、戦後を生きた堂本元次の画歴を振り返ります。 -

◆終了◆「すみっコぐらし展 10th Anniversary ~すみっこ表彰式~」

アート・展示キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月26日(水)~2023年5月8日(月)

- 会場:大丸ミュージアム〈京都〉大丸京都店6階

5年に1度姿を見せるすみっこの神様”すみ神様”が10周年をむかえた、おめでた~いすみっコたちを表彰式にご招待!

すみっコたちがすみっコらしく頑張って来られたのも、すみっコなかまのみなさまの応援があってこそ。

すみっコぐらし10周年をお祝いする表彰式へ、すみっコなかまのみなさまも”とくべつなお客様”としてご招待します。

会場では、てのりぬいぐるみセットやあつめてぬいぐるみなどのイベント限定グッズの販売や、会場入口では特別なお客様になれちゃう”ご来賓リボン”も特別販売しています。

すみっコなかまのみなさま、おむかえのながーい車に乗って、表彰式会場へ向かいましょう。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)