- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

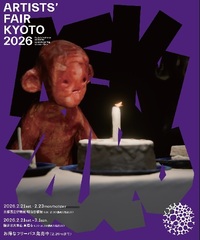

ARTISTS' FAIR KYOTO 2026

アート・展示京都ならでは!当日参加可・予約不要開催まで2日- エリア:京都府

- 開催期間:2026年2月21日(土)~2026年2月23日(月)

歴史と伝統が息づく京都を舞台に、アーティスト主導によるアートフェア「ARTSITS' FAIR KYOTO(アーティスツ フェア キョウト) 2026」を開催します。

9回目を迎えた今回も「Singularity of Art」をテーマに、従来のアートフェアの枠を超えた新たなアートシステムの創造を推進していきます。

京都国立博物館・東福寺を会場に、可能性あふれる若手アーティスト40組とアドバイザリーボード16組ほかによる、新たなアートの潮流が生まれる瞬間を、ぜひ体感してください。

※会場ごとに会期・時間が異なりますのでご注意ください

※東福寺の会場は3月1日(日)まで -

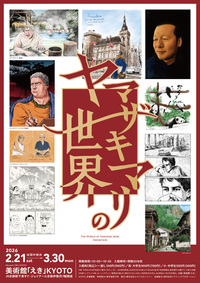

ヤマザキマリの世界

アート・展示開催まで2日- 開催期間:2026年2月21日(土)~2026年3月30日(月)

ヤマザキマリさんは14歳で初めてヨーロッパを旅して以来、国境のない生き方を続けています。イタリアで学び、その後さまざまな文化圏で暮らしながら培ってきた知識と経験は、古代ローマと現代日本の入浴文化をクロスオーバーさせた代表作『テルマエ・ロマエ』などの漫画や、多くのエッセイの中で表れています。

活動のインスピレーションの源泉を探るべく、「漫画家・画家・著述家」という三つの側面から、ヤマザキマリさんが表現する創作世界を紹介します。 -

【#紫魂勇猛無比‼】京都サンガF.C. 「明治安田J1百年構想リーグ」開催直前特集

スポーツ京都ならでは!終了まで109日- エリア:京都府

- 開催期間:2026年2月6日(金)~2026年6月7日(日)

- 会場:サンガスタジアム by KYOCERA

クラブ最長4季目を終え、5季目へ勢いをつける京都サンガF.C.!

来る2026/27シーズン「秋春制」へのシーズン移行を前に、J1 20クラブが東西10チームずつに分かれて争います。

京都サンガF.C.は、2月6日、サンガスタジアム by KYOCERAでヴィッセル神戸との開幕戦を迎えます!

曺監督のもと、京都サンガの活躍に期待し、J1百年構想リーグも一丸となって応援しましょう!!

ホームゲーム日程をお知らせします(今後変更となる場合があります)。 -

特別展「志村ふくみ 百一寿 ―夢の浮橋―」

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!開催まで12日- エリア:京都府

- 開催期間:2026年3月3日(火)~2026年5月31日(日)

- 会場:細見美術館

2001年、13年に続き、第3弾となる志村ふくみ展を開催します。

101歳を迎えた志村ふくみ氏の最新作≪朧月夜≫、≪夢の浮橋≫を初公開します。

この機会に是非ご覧ください。

【前期】3月3日(火)~4月12日(日)

【後期】4月14日(火)~5月31日(日) -

武豊 デビュー40年~前人未到の記録~

アート・展示スポーツ開催まで7日- エリア:京都府

- 開催期間:2026年2月26日(木)~2026年3月23日(月)

- 会場:京都髙島屋S.C.(百貨店) 7階 グランドホール

1987年のデビュー以来、競馬界のトップを走り続けてきた武豊騎手(1969―)。

この度、これまでの軌跡を貴重な写真や映像を中心に紹介するデビュー40年を記念した特別展を開催します。

会場では、全優勝GIレースや海外で挑戦する姿をとらえた写真をはじめ、前人未到の日本ダービー6勝の栄光を辿るコーナーでは、大型写真と共に優勝カップや勝負服などを展示します。

また、進化し続けるジョッキー武豊を身近に感じられるAIやARを駆使したデジタルコンテンツや、オリジナル映像などもお楽しみいただけます。

会場併設のグッズコーナーでは、会場限定の写真集やデビュー40年オリジナルグッズ等多数販売します。皆様とともに、武豊騎手デビュー40年を祝いましょう! -

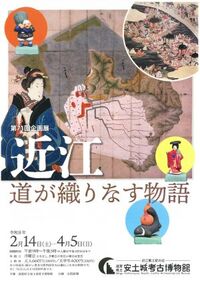

第71回企画展 近江‐道が織りなす物語-

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ当日参加可・予約不要終了まで46日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2026年2月14日(土)~2026年4月5日(日)

- 会場:滋賀県立安土城考古博物館 企画展示室

近江(滋賀県の旧国名)は、奈良時代以降、都の置かれた畿内と隣り合う場所として重視され、「道の国」と呼ばれるほど交通網が発達しました。

古くは「唐橋」と呼ばれた瀬田橋や、織田信長が安土城築城を機に整備した街道など今なお使われ続ける道もあります。人の行き交う道には、名物もつきもの。風光明媚な景色を描く「近江八景」の浮世絵や、茶の湯の流行にともなって作られた比良焼や臨湖焼といった雅趣に富む焼き物も、道を通じて広まりました。本展では、「この道を通ったのは誰か?」という視点から、県内の考古資料や絵画、県内の考古資料や絵画、古文書、工芸品を紹介します。 -

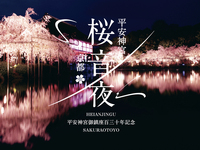

平安神宮 桜音夜2026

音楽その他公演夜間イベントあり京都ならでは!当日参加可・予約不要開催まで41日- 開催期間:2026年4月1日(水)~2026年4月5日(日)

- 会場:平安神宮

1989年、京都新聞は、平安建都1200年を記念事業として平安神宮という神聖な舞台で「紅しだれコンサート」を始めました。雅やかな紅しだれ桜と優雅な音楽が共鳴するこの特別なひとときは、各方面から多大なご協力を賜り春の京都を彩る風物詩として愛され続けています。

新型コロナウイルスによる3年間の中止を経て、昨年から「桜音夜」として新たに生まれ変わり、より一層の魅力を放つイベントとして復活しました。幻想的な桜と平安京の壮麗な風景に包まれながら、日常の喧騒を忘れ、心安らぐひとときをお過ごしください。

一年に一度だけ訪れる桜影揺れる幻想的な夜。心に残る特別な瞬間をぜひご体感ください。 -

「京都ハンナリーズ×京都新聞 京都新聞カップ」今年も開催!

スポーツキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!滋賀ならでは!終了まで25日- 開催期間:2026年2月14日(土)~2026年3月15日(日)

- 会場:予選リーグ①:向日市民体育館、予選リーグ②:南丹市立園部中学校体育館、決勝:京都市体育館

京都新聞は、中学生チームを対象とした「京都ハンナリーズ×京都新聞 京都新聞カップ」を今年も開催します!

2026年2月14日と3月1日に予選リーグを行い、決勝戦は3月15日のBリーグ公式戦「京都ハンナリーズVS.サンロッカーズ渋谷」の前座試合(エキシビジョンマッチ)として実施します。

さらに、決勝戦に出場するチームは、決勝後の「京都ハンナリーズVS.サンロッカーズ渋谷」戦の観戦にご招待!

※ご招待はチームメンバー(指導者含む)に限ります。

※席数に上限があります。 -

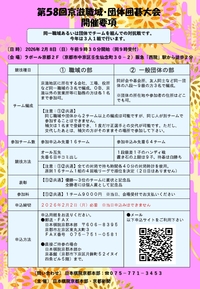

第58回 京滋職域・団体囲碁大会

囲碁・将棋京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2026年2月8日(日)~2026年2月8日(日)

- 会場:ラボール京都2F(公益財団法人京都労働者総合会館)

同一職域あるいは団体でチームを組んでの対抗戦です。今年も3人1組で行います。京滋以外の方も申し込みが出来る「一般団体の部」もあります。多数のご参加をお待ちしております。

-

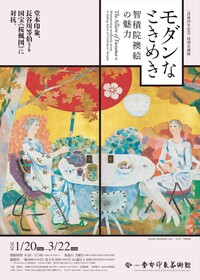

〈没後50年記念〉特別企画展 モダンなときめき―智積院襖絵の魅力―

アート・展示シニアにおすすめ京都ならでは!終了まで32日- エリア:京都府

- 開催期間:2026年1月20日(火)~2026年3月22日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

堂本印象(1891~1975年)は、生涯にわたり全国13か所の社寺の襖絵(ふすまえ)制作を行っています。今回は、そのなかでも今なお高い人気を誇る智積院の襖絵を紹介します。

昭和33年(1958年)、智積院境内に賓客を迎える場として宸殿が再建され、そこに飾る襖絵として、印象に依頼がなされました。宗教活動は時勢と無縁であってはならないという寺の意に応えて、印象は「百年ぐらいは悪口を言われるだろう」という覚悟のもと、思い切りモダンな構想で描くことを決めたのでした。世間の批判をものともせず、新しい表現を追求し続けた印象の創作姿勢をご堪能ください。 -

皇后盃 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会

終了- エリア:京都府

- 開催期間:2026年1月11日(日)~2026年1月11日(日)

- 会場:たけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)をスタート・フィニッシュとする同スタジアム陸上競技場付設駅伝コース

全国47都道府県から集った女子ランナーが新春の都大路を駆け抜ける「皇后盃 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会」を開催します。

-

【#紫魂至大至剛】ありがとう京都サンガF.C.~J1の2025シーズンを終えて~

スポーツ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年12月20日(土)~2025年12月20日(土)

- 会場:サンガスタジアム by KYOCERA

昇格して4年目となるJ1リーグ 2025シーズンをクラブ史上最高順位で戦い抜いた京都サンガF.C. を応援する特集です。

-

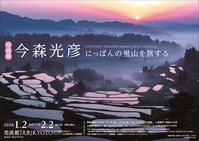

写真展 今森光彦 にっぽんの里山を旅する

アート・展示京都ならでは!終了- 開催期間:2026年1月2日(金)~2026年2月2日(月)

自然と人の関わりをテーマに美しい映像と親しみやすい文章で伝え続ける今森光彦。琵琶湖をのぞむ田園風景の中にアトリエを構え、写真撮影、執筆、切り絵制作、環境活動など、自然に親しみながら、さまざまな活動をしています。

本展では、今森が日本全国で出会った里山の中から作品を厳選し、早春を軸に日本の美しい季節を追った写真を紹介します。 四季折々に違った表情を見せる田んぼの風景や人々の暮らし、そこに息づく輝く生命たちは、どこかなつかしい日本人の心の原風景です。自然と人が調和する空間を鮮やかに浮かび上がらせる美しい写真をお楽しみください。 -

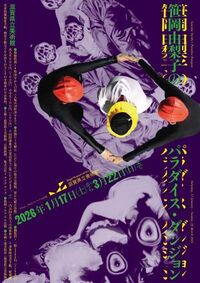

企画展「笹岡由梨子のパラダイス・ダンジョン」

アート・展示学び・体験キッズ・ジュニア滋賀ならでは!終了まで32日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2026年1月17日(土)~2026年3月22日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

グランフロント大阪の南館せせらぎテラスで時を刻む《MUSE》(2025年~)、東京の表参道交差点で愛を歌い上げた《LOVERS》(2024年)など。あなたがどこかで一度でも、笹岡由梨子の作品を目にしていたら、生涯忘れることはないかもしれません。笹岡の作品は、それほどまでにエネルギッシュで、魅力的な、唯一無二の世界観を持っています。

笹岡由梨子は1988年、大阪府生まれ。2014年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士(後期)課程メディア・アート領域満期退学。京都府文化賞奨励賞(2020年)、咲くやこの花賞(2020年)、Kyoto Art for Tomorrow 2019―京都府新鋭選抜展最優秀賞など、受賞多数。現在、滋賀県を拠点に活躍しています。

笹岡は2011年から映像を用いて作品を制作しています。笹岡の作品には、自身が演じたり、あるいは顔や身体の一部を流用したりしたキャラクターたちが登場します。これらの少し不気味でコミカルなキャラクターたちは、初期の作品では映像の中にしか存在しませんでした。しかし、近作では立体物として存在するキャラクターの目や口が映像にすげ替わるなど、作品における映像とキャラクターの関係は逆転しつつあります。

そして、そのキャラクターたちは笹岡が自作した歌を歌っています。マーチの曲調に乗せられているのは、それぞれの作品が持つ「愛」や「家族」といったテーマに向けた、笹岡のシンプルで力強いメッセージです。

加えて、笹岡の作品に特徴的なのは、現実と区別がつかないような仮想現実の映像が溢れる現代において、あえて編集のノイズを残していることです。これは、絵画における筆のタッチに通じ、笹岡は映像における絵画的なものへアプローチしようとしています。 -

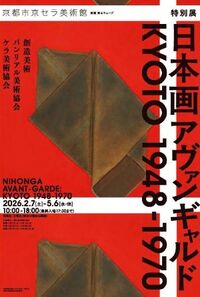

日本画アヴァンギャルド KYOTO 1948‐1970

アート・展示音楽その他公演学び・体験キッズ・ジュニア参加型・体験型終了まで77日- エリア:京都府

- 開催期間:2026年2月7日(土)~2026年5月6日(水)

- 会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

戦後、伝統と⾰新のはざまで揺れる⽇本画界において、京都では画家たちによる前衛的な試みが始まりました。本展では、1940年代以降に結成された3つの美術団体である創造美術、パンリアル美術協会、ケラ美術協会を中⼼に、⽇本画の枠を問い直し、新たな表現を模索した気鋭の画家とその軌跡を紹介します。本展を通じて、京都画壇の批評精神と創造性に着⽬し、現代へと連なる⽇本画のもうひとつの系譜を紐解きます。本展ではこの戦後京都で⽣まれた⽇本画の反⾻的創造運動を「⽇本画アヴァンギャルド」※として総称し紹介します。

※「アヴァンギャルド」という⾔葉は、フランスにおいて19 世紀半ばに⽂化芸術的な⽤法として広まり、急進的な芸術家たちを指すようになったものです。

その後、過去の伝統を⾒直し、⾰新的なものを⽬指す運動全般を広く⽰すようになりました。 -

シリーズ展「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:ギリシア・ローマ文化と仏教」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2026年1月9日(金)~2026年2月15日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

シリーズ展「仏教の思想と文化―インドから日本へ―」では、インドで誕生した仏教がアジア全域に広がり、日本社会にも根づいていく約2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて紹介します。

また、特集展示として「ギリシア・ローマ文化と仏教」を開催します。

現在のパキスタン北西部を中心とするガンダーラ地域には、ギリシアやローマ、そしてペルシアといった西方の文化が絶えずもたらされました。この地域の仏教も強くその影響を受け、仏教美術の中にも西方の神々の姿を見つけることができます。今回の特集展示では、前2世紀~後5世紀頃のガンダーラや中央アジアに認められる西方の要素を取り上げ、当時の仏教を発展させた多様な文化的土壌を紹介します。 -

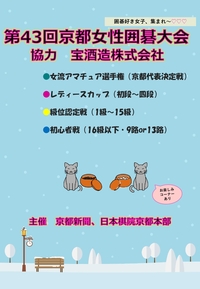

◆終了◆ 第43回京都女性囲碁大会

囲碁・将棋女性におすすめ参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2026年1月25日(日)~2026年1月25日(日)

- 会場:ラボール京都2F(公益財団法人京都労働者総合会館)

京都府女流アマチュア選手権大会とレディースカップ、段級位認定戦、初心者戦をあわせた「第43回京都女性囲碁大会」を開催します。

ふるってご参加ください。 -

第45回京都新聞書き初め展

アート・展示コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- 開催期間:2026年1月5日(月)~2026年1月16日(金)

京都府内在住・在学の小中学生を対象に、新春恒例の「京都新聞書き初め展」の作品を募集します。ぜひご応募ください。

-

.jpg)

ニューイヤーコンサート2026

音楽その他公演京都ならでは!終了- 開催期間:2026年1月11日(日)~2026年1月11日(日)

新春を飾る恒例の文化パルク城陽「ニューイヤーコンサート」。

今回はソプラノ歌手の野々村彩乃を迎え、シュトラウス2世や美空ひばりの名曲を演奏します。

心躍る華やかなひとときをお楽しみください! -

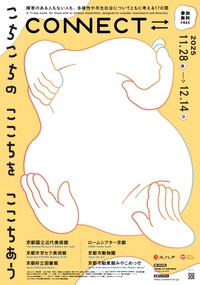

2025年度「CONNECT⇄_」こちこちの ここちを ここちあう

アート・展示入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2025年11月28日(金)~2025年12月14日(日)

- 会場:京都国立近代美術館、京都市京セラ美術館、京都府立図書館、ロームシアター京都、京都市動物園、京都市勧業館「みやこめっせ」

2025年11月28日(金)から12月14日(日)にかけて、アートを通して多様性や共生社会のありかたについて、障害のある方もない方も共に考え、語り合い、実践するプロジェクト「CONNECT⇄_(コネクト)」を開催します。

「CONNECT⇄_」は京都の文化ゾーンである岡崎地域の美術館、図書館、劇場、動物園、展示会場などの文化施設が連携して、障害や属性に関わらず様々な方が気軽に文化・芸術にアクセスできるプロジェクトです。

CONNECT⇄_の開催6年目となる本年は、「居心地」と「~しあう」という言葉からなる造語「ここちあう」をキーワードとし、「こちこちの ここちを ここちあう」をテーマとしました。

人と人、人と文化が出会う時に生じる衝突やずれ、それによってコチコチに固まってしまった私とあなたの「ここち」を互いにやさしく解きほぐしていくような「ここちあう」体験をつくること、および、あらためて「共生」について再考する場となることを目指します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)