- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ 第44回江州音頭フェスティバル京都大会

音楽その他公演学び・体験暮らし・グルメキッズ・ジュニア入場・参加無料参加型・体験型京都ならでは!滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月22日(金)~2025年8月22日(金)

- 会場:ロームスクエア・岡崎公園

江州音頭を踊って琵琶湖の水資源に感謝するお祭り「江州音頭フェスティバル京都大会」を開催します。

京滋地区を中心に伝承されている民謡に合わせ、皆さん一緒に踊りましょう!(参加無料) -

◆終了◆ 【本選結果発表】第4回京都ピアノコンクール本選

音楽その他公演入場・参加無料当日参加可・予約不要終了- 開催期間:2025年7月26日(土)~2025年8月21日(木)

ピアノを学び、音楽を愛する若い人々が自由に参加できる『京都ピアノコンクール』。未来に限りない可能性を秘めた若い人々の発掘と、音楽文化の育成を目指し、本年『第43回 京都ピアノコンクール』を開催いたします。

ピアノ音楽を愛する方の参加を、全国より募集します。

※お住まいの地域は問いません。

予選ブロックを勝ち抜いた精鋭たちが、

8月21日(木)[京都府立府民ホールアルティ」で本選を戦いぬきました。

✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪

予選・本選の結果は当サイト「ことしるべ」内に掲載いたします!

♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥ -

関西留学生音楽祭 in KYOTO 29th

音楽その他公演入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月30日(日)~2025年11月30日(日)

- 会場:ロームシアター京都サウスホール

関西留学生音楽祭は1989年に京都で始まり、関西一円に学ぶ留学生と一般市民の異文化交流の場として親しまれてきました。世界各国の留学生が伝統音楽や舞踊を披露します。

遠い異国で頑張っている留学生たちの演奏・演舞を是非ご覧ください。 -

第一回梅原猛フォーラム「梅原猛を継ぐ~『人類哲学』とは何か」

講演・フォーラム入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年10月4日(土)~2025年10月4日(土)

- 会場:京都大学芝蘭会館稲盛ホール

独創的な「梅原日本学」を築き、「人類哲学」の必要性を提唱して逝去した哲学者・梅原猛。その哲学の「はじまり」と「これから」を展望する、第一回梅原猛フォーラム「梅原猛を継ぐ~『人類哲学』とは何か」を10月4日(土)に開催します。オンラインでも聴講できます。(無料、事前応募制)

-

◆終了◆ 第70回 滋賀県総合バスケットボール選手権大会

スポーツ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年8月23日(土)~2025年8月24日(日)

- 会場:野洲市総合体育館

滋賀県の最強チームを決する「第70回滋賀県総合バスケットボール選手権大会」を開催します。

県内最大の本大会の優勝チームは、「第101回天皇杯・第92回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会」セカンドラウンド(近畿ブロックラウンド)の出場権を手にします! -

京菓⼦展2025-小堀遠州と松花堂昭乗

アート・展示コンクール・コンテスト暮らし・グルメ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年10月1日(水)~2025年10月15日(水)

- 会場:(本会場)有斐斎弘道館、 (特別会場)旧三井家下鴨別邸

京都を代表する芸術文化である京菓子への理解を深めていただくために、毎年実施している京菓子デザインの公募展です。

今年は「小堀遠州と松花堂昭乗」をテーマに公募し、その中から選りすぐりの京菓子作品を展示します。 -

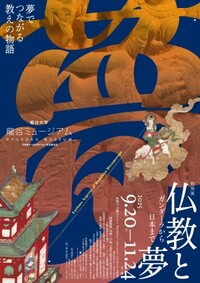

特別展 仏教と夢

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年11月24日(月)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

仏教で“夢”が最初に説かれるのは、仏母・摩耶夫人(まやぶにん)がみた釈尊誕生にまつわる「托胎霊夢(たくたいれいむ)」の物語です。誰もが見たことのある“夢”は、仏教の世界観のなかでいかに扱われてきたのでしょうか。

今回の展覧会では、「夢と霊験譚」「仏教経典に説かれる夢」「玄奘三蔵はじめ東アジアの高僧らがみた夢」「儀礼と夢」「夢と聖地」について、ひもといてみたいと思います。 -

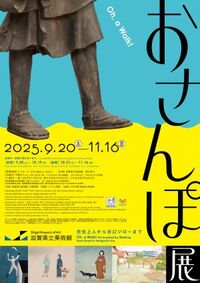

おさんぽ展 −空也上人から谷口ジローまで−

アート・展示講演・フォーラム学び・体験滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年11月16日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

日本で「散歩」という語が初めて使われたのは、鎌倉時代から南北朝時代の禅僧、虎関師錬の漢詩文集『濟北集』だと考えられています。「梅花」「春遊」と題した漢詩で、虎関師錬は、野辺をそぞろ歩きつつ春の訪れを感じる喜びを謳っています。伝馬遠《高士探梅図》(岡山県立美術館蔵、前期展示)に月夜に梅を探して歩く様子が、浦上玉堂《幽渓散歩図》(岡山県立美術館蔵、 後期展示)に山河の中を歩む様子が描かれるように、虎関師錬が謳ったそぞろ歩きは、絵画の中にも表されてきました。 明治時代以降、西洋に学んだ画家たちもまた、散歩を様々な方法でモチーフとしました。菊池契月《散策》(京都市美術館蔵、前期展示)が描くのは、新緑の森の中を2匹の犬を連れて歩く少女の姿。金島桂華の《画室の客》(京都市美術館蔵、後期展示)は、女性が犬の散歩の途中で画家を訪ねたひとときを表そうとした意欲作です。また、いつもの散歩の中でふと立ち止まったり、風景が違って見えたりする一瞬をとらえる作品も生まれました。小倉遊亀は《春日》(滋賀県立美術館蔵)で、散歩の途中に知り合いと話し込んでしまう穏やかな光景を、漫画家谷口ジローは《歩くひと》(一般財団法人パピエ蔵)で、自らが長年暮らした場所の風景を細やかに描いています。 一方、散歩に類する行為をたどると、そこここを歩くことでは散歩と似ていながら、散歩とは異なる歩行の歴史を見出すこともできます。虎関師錬より前の時代には、空也、一遍、一向俊聖といった僧侶が、人々の救済を祈って諸国を巡り、その姿はたとえば《空也上人立像》(滋賀・荘厳 寺蔵/滋賀県立琵琶湖文化館寄託)のような肖像として表されました。また西行は、武士の身分を捨てて僧侶となり諸国を行脚して、その感興を多くの和歌に残しています(《西行物語絵詞》(国/文化庁保管))。与謝蕪村《松尾芭蕉経行像》(逸翁美術館蔵)に描かれるのは、経行という、ただ歩くことに専念し一歩一歩をゆっくりと踏みしめ身心を整える、禅の修行の姿です。 「おさんぽ展」では、散歩や歩くことをめぐって生まれた、重要文化財2件を含む74作品を、 一部展示替えをしながらご紹介します。

-

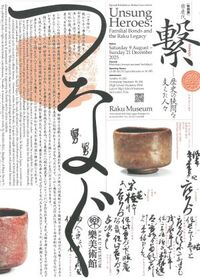

特別展・樂歴代「繋 -歴史の狭間を支えた人々-」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月9日(土)~2025年12月21日(日)

- 会場:樂美術館

伝統を守り、創造へと結びつける。

歴史はそうして時代を開いてきました。

中でも、血筋を繋ぎ代の継承を果たして、伝統を守り続けた家があります。京都で450年間「一子相伝」の伝統を守る樂家は、その典型的な継承のあり方と言えます。樂家は、たった一人の子息が伝統を受継ぎ、作陶の全工程を己一人でこなしてきました。弟子を持たず、職人の分業を一切行わず、そのあり方は現代の作家性に近いとも言えます。

しかし、順風満帆に450年を経てきたわけではありません。

一子相伝の樂家も跡継ぎの途絶える危機に幾度か見舞われています。子息を授からず養子をとる代もあれば、病弱の兄に代わって、弟が代を継続することもありました。

さまざまな苦労や困難を父と子、母、娘、兄弟がそれぞれの立場で支え、その伝統を現代にまで繋げてきたのです。

樂美術館には、そうした一子相伝の狭間を支え次代に繋げた人々の作品が残されており、作品を通し細やかな家族の情愛をも感じられます。

本展覧会では「一子相伝」のあゆみと共に、その狭間で「家族」として歴代を支え繋げてきた人々の奮励の軌跡に焦点を当てます。 -

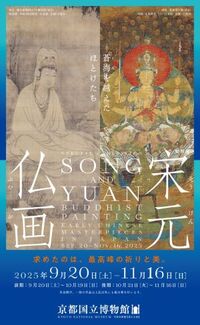

特別展「宋元仏画 -蒼海を越えたほとけたち」

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年11月16日(日)

- 会場:京都国立博物館 平成知新館

古くから仏教を信奉してきた日本は、仏教の先進国であった中国を慕い、規範や最新の情報を求めて海を渡りました。聖徳太子が派遣した遣隋使や、空海や最澄をはじめとした遣唐使の活躍によって、中国から日本に多くの仏教文物がもたらされたことはよく知られています。本展では、その後も日本に舶載されつづけた仏教文物のうち、宋・元時代の仏画を中心としてご紹介します。

数百年、古いものでは千年近く前に制作された宋元仏画には、当時の人々が救い手として信仰した仏たちの姿がとどめられています。宗教性と芸術性においてきわめて優れたこの絵画群は、東アジアの仏教絵画の“最高峰 ”と称えるにふさわしい水準をもっています。日本の仏教文化の中で重要な役割を果たし、今日まで大切に守り伝えられてきた結果、日本に現存する宋元仏画は、いまや量、質ともに世界で最も充実しているといえます。

本展は、日本に残る貴重な宋元仏画の全体像に迫る過去最大規模の展覧会です。2025年秋、その魅力とともに、日本文化の国際性や包容力、多様性をあらためて見直し、いまに伝えられた奇跡をひろく分かちあう機会にしたいと思います。

[前期]2025年9月20日(土)~10月19日(日)

[後期]2025年10月21日(火)~11月16日(日)

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替を行います。 -

◆終了◆ 寄贈記念展 澤乃井櫛かんざしコレクションー美を継ぐ―

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月6日(土)~2025年10月13日(月)

- 会場:細見美術館

2025年、澤乃井櫛かんざし美術館から細見美術館へ―約 5,000点の装身具が寄贈されました。

これを記念し、櫛かんざしの優品をはじめとする巧緻美麗な装身具の数々、約200点がお披露目されます! -

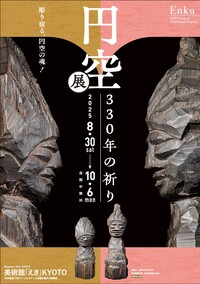

円空展 330年の祈り

アート・展示京都ならでは!終了- 開催期間:2025年8月30日(土)~2025年10月6日(月)

江戸時代初めの寛永9(1632)年、美濃国(岐阜県)に生まれた円空(1632-95)は、出家後、像を彫りはじめた32歳から亡くなる64歳までの30年余りの間に、日本各地を巡錫(じゅんしゃく)しながら12万体の像を彫り遺したとされています。現在確認されているだけでも、実に5,400余体にも上ります。

本展は、円空没後330年を記念し、今も伝え継がれる円空像の中から、関西初公開を多数含む優れた像を厳選して紹介します。

円空彫像のはじまりとされる自らの悟りの境地を追い求めた<上求菩提(じょうぐぼだい)>と、晩年の庶民を仏の道へ導き救済をめざした<下化衆生(げけしゅじょう)>で構成し、円空の信仰と布教の変遷を、躍動する鑿(のみ)使いで表現されたさまざまな祈りの形でたどります。 -

◆終了◆【予選結果発表】第43回 京都ピアノコンクール

音楽その他公演コンクール・コンテスト終了- 開催期間:2025年7月26日(土)~2025年8月21日(木)

ピアノを学び、音楽を愛する若い人々が自由に参加できる『京都ピアノコンクール』。未来に限りない可能性を秘めた若い人々の発掘と、音楽文化の育成を目指し、本年『第43回 京都ピアノコンクール』を開催中!

いよいよ本選です!

予選を勝ち抜いた精鋭たちをご紹介いたします。

本選のステージは、8月21日(木)[京都府立府民ホールアルティ]で開催されます。是非熱き演奏をお楽しみください。

✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪

予選・本選の結果は当サイト「ことしるべ」内に掲載いたします!

♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥♪✥ -

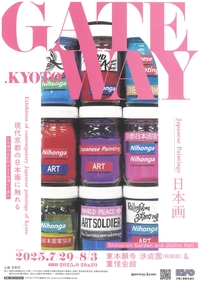

◆終了◆ GATEWAY.KYOTO日本画

アート・展示京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年7月29日(火)~2025年8月3日(日)

「京都駅周辺エリアまるごとゲートウェイ」の一環としての展示テーマ第2弾

本年の京都日本画家協会第11期展(於:京都文化博物館)出品作品から88作品を展示

閬風亭・臨池亭・滴翠軒といった通常非公開の渉成園内の建物や、重信会館など、博物館とは異なる雰囲気の中での展示で、日本画の新たな魅力を感じていただけます。 -

2025 全京都小学生バレーボール大会

スポーツキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2025年7月23日(水)~2025年7月26日(土)

京都府内の小学生バレーボールチームの頂点を争う「2025 全京都小学生バレーボール大会」を7月23日(水)~26日(土)までの4日間、大山崎町体育館と向日市民体育館で実施します。

子どもたちのハイレベルな試合をお楽しみください! -

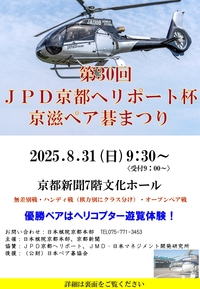

◆終了◆ 第30回JPD京都ヘリポート杯京滋ペア碁まつり

囲碁・将棋参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月31日(日)~2025年8月31日(日)

- 会場:京都新聞文化ホール

★昨年から協賛社であるJPD京都ヘリポートの冠大会となりました!★

友人、夫婦、親子などのペアによる、囲碁の新しい楽しみを発見できる「第30回JPD京都ヘリポート杯京滋ペア碁まつり」を開催します。

同時に性別を問わない「オープンペア戦」も募集します。

皆さまの参加をお待ちしています。 -

京都大恐竜博

アート・展示学び・体験キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月10日(日)~2025年8月17日(日)

- 会場:国立京都国際会館イベントホール

ティラノサウルスなど実物大のハイテク恐竜がほえ、暴れる「京都大恐竜博」を開催します。

-

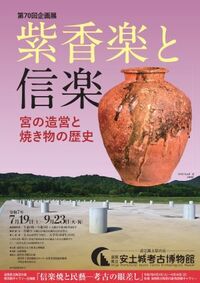

第70回企画展 紫香楽と信楽ー宮の造営と焼き物の歴史ー

アート・展示講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニア終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年7月19日(土)~2025年9月23日(火)

- 会場:滋賀県立安土城考古博物館

今を遡ること1250年ほど前の天平年間、聖武天皇は信楽の地に紫香楽宮を造営し、廬舎那仏(大仏)も造られ始めます。その700年後には、信楽は「茶陶」、つまり茶の湯の焼き物の地として名を馳せます。

紫香楽と信楽。「宮」と「焼き物」の歴史に輝く2つのシガラキの名は、なぜこの地に誕生したのでしょうか?今回の展示ではその謎を、シガラキの「土」を通じて読み解きます。発掘された考古資料、縄文時代~安土・桃山時代の「焼き物」を積極的に用いて、紫香楽宮の全体像と、信楽の焼き物づくりの歴史の実像に迫ります。 -

~次代を語る~これからの京都学「京都学」

講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月9日(火)~2025年10月21日(火)

- 会場:京都芸術劇場(春秋座) または オンライン

京都新聞では、2025年度京都芸術大学開講「京都学」講座の市民受講生を募集しています。

1200年の歴史を誇る古都・京都。

世界でも類稀な唯一無二の伝統を育み形成された京文化とは何か。

歴史文化都市の過去、現在、そして、未来に必要なこととは何かを、次代の旗手の方々とともに考えます。 -

第80回 春の院展 京都展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年7月23日(水)~2025年7月28日(月)

- 会場:京都髙島屋S.C. 百貨店 7階 グランドホール

日本美術院は、明治31年(1898年)に岡倉天心らによって創設されました。

一時は中断しましたが、大正3年(1914年)横山大観らによって再興。

以来、脈々と続いた在野精神を受け継ぎ、近代日本画の発展に輝かしい足跡を残してきました。

昭和20年から開催されている恒例の「春の院展」も本年で80回を迎えます。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)