- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ 2019年度滋賀県9人制バレーボール・クラブ男子・女子選手権大会

スポーツ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年9月15日(日)~2019年9月15日(日)

- 会場:ウカルちゃんアリーナ本館(滋賀県立体育館)/におの浜ふれあいセンター

滋賀県内のバレーボール愛好者が熱戦をくりひろげる、「2019年度滋賀県9人制バレーボール・クラブ男子・女子選手権大会」を開催いたします。

また、日本バレーボール協会の登録に関係なく参加できる「さわやか杯滋賀県6人制バレーボール・クラブ男子・女子優勝大会」も同時開催されます。 -

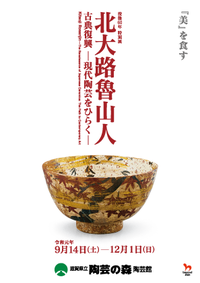

◆終了◆ 陶芸の森 没後60年特別展「北大路魯山人 古典復興-現代陶芸をひらく-」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年9月14日(土)~2019年12月1日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森 陶芸館 展示室

京都に生まれた北大路魯山人(1883-1959)は、はじめ書や篆刻(てんこく)の分野で活動し、30歳代終わりの1922(大正11)年に、生来の食に対する関心から「料理の着物」としての作陶に向かいます。

それは単なる食器づくりではありませんでした。彼は中世以来日本文化の核となっていた茶道を基軸とするわが国の伝統に触れ、一挙に陶芸の古典復興を代表する存在となりました。その活動はまさに<『美』を食す人>と形容できるものです。

かつて中国大陸や朝鮮半島からもたらされ、日本人によって守り伝えられたやきもの、そして日本で生み出された素朴な焼締めのやきものから鮮やかな色絵まで、長い年月をかけて積み重ねられてきたやきものの様々な美をすくい上げた魯山人の制作は、絶えず同時代の陶芸家たちを触発しました。

本展では、魯山人を中心に同時代の陶芸家たちの作品と、中国、朝鮮、日本陶磁など古典の名品も併せて展示し、現代陶芸の礎となった昭和時代を展望します。 -

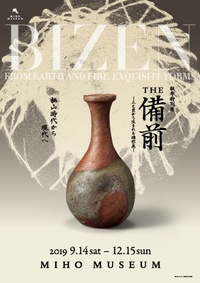

◆終了◆ MIHO MUSEUM秋季特別展「The 備前-土と炎から生まれる造形美-」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ夜間イベントあり滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年9月14日(土)~2019年12月15日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

備前焼は、釉薬を一切使わない”焼き締め”のやきものです。窯の中で生じた様々な景色は、古くから人々を魅了してきました。

本展では、桃山時代から茶陶として茶人に愛された古備前の名品に始まり、その継承と復興を果たし、新たな作風に挑む近代、現代の備前作家の作品までを一堂に展覧し、時代を超えた備前焼の魅力を紹介します。 -

.jpg)

◆終了◆ 第21回SAILおおつ

スポーツ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年8月25日(日)~2019年8月25日(日)

- 会場:大津市柳が崎ヨットハーバー(沖合)

大津を舞台に、夏の琵琶湖を彩るオープンヨットレース「第21回SAILおおつ」を開催します。ご参加ください。

-

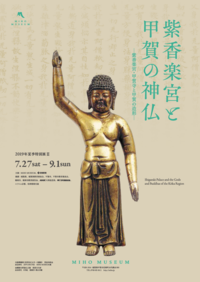

◆終了◆ MIHO MUSEUM 夏季特別展Ⅱ「紫香楽宮と甲賀の神仏-紫香楽宮・甲賀寺と甲賀の造形」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年7月27日(土)~2019年9月1日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

8世紀半ば、短命のうちに幕を閉じた紫香楽宮と大仏の造像が企図された甲賀寺。

近年の紫香楽宮の発掘調査や木簡の分析・研究など、紫香楽宮に残された遺物や、その後この地で開花した神仏の多様な造形から、紫香楽宮が歴史に果たした役割と、近江の優れた仏教文化を紐解いていきます。 -

◆終了◆ 第54回比叡山仏教文化講座

講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年7月20日(土)~2019年7月20日(土)

- 会場:延暦寺会館(比叡山延暦寺内)

日本文化、生き方、そして仏教の教えを学ぶ「第54回比叡山仏教文化講座」を開催します。多数ご参加ください。

-

◆終了◆ 第73回全日本アマチュア将棋名人戦滋賀県選手権大会

囲碁・将棋滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年6月23日(日)~2019年6月30日(日)

- 会場:大津市勤労福祉センター

湖国アマ将棋界の名人位を決する第73回全日本アマチュア将棋名人戦滋賀県選手権大会、京都新聞杯を開催します。多数ご参加ください。

-

◆終了◆ 陶芸の森「交流と実験-新時代の〈やきもの〉をめざして」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年6月18日(火)~2019年9月6日(金)

- 会場:滋賀県立陶芸の森 陶芸館 展示室

作陶に関わる人であれば、一度は訪れてみたい憧れの“聖地”信楽。

滋賀県立陶芸の森では1992年の開設以来、国際文化交流の拠点として、53カ国1200人余りのアーティストが創作活動を繰り広げてきました。その取り組みは広く国内外で認知されるとともに、産地信楽の動向と関わりながら、新たな〈やきもの〉文化の創造に大きく寄与しています。

陶芸の森ではこうした国際性豊かな実績を活かして、情報化とグローバル化の急速な進展に対応すべく、近年は海外のレジデンス機関との連携強化に努めています。とくに、国際的なネットワークを活用した、交換プログラムの導入は、時代を見据えた取り組みといえるでしょう。海外での制作経験と、交流の機会を求めるアーティストを支援しています。

異国での〈交流と実験〉で、作家たちは何に興味や関心をもち、どのような成果を得てきたのか。本展では、その取り組みを作品と彼らの言葉などを介して紹介。また、国内外の作家が信楽で制作した作品も交えつつ、現代の多様な“やきもの”を展望します。 -

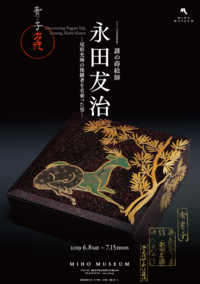

◆終了◆ MIHO MUSEUM 夏季特別展Ⅰ「謎の蒔絵師 永田友治-尾形光琳の後継者を名乗った男」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年6月8日(土)~2019年7月15日(月)

- 会場:MIHO MUSEUM

江戸時代中期(18 世紀)に、京都で活躍した蒔絵師・永田友治。その作品は、尾形光琳風の意匠に倣い、独自の技法を用いて漆工芸史上にしっかりと足跡を残しています。

しかしその実像ははっきりせず、謎に包まれています。本展では、多くの友治作品を展観し、化学分析による研究成果も交えて知られざる謎の蒔絵師「永田友治」の魅力にせまります。 -

◆終了◆ 第40回滋賀少年王将戦

囲碁・将棋滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年5月12日(日)~2019年5月12日(日)

- 会場:滋賀県立湖南農業高セミナーハウス

「第40回滋賀少年王将戦」を開催します。多数ご参加ください。

-

◆終了◆ 第36回滋賀県リレーカーニバル

スポーツ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年4月21日(日)~2019年4月21日(日)

- 会場:大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

滋賀県内の小中高生たちがバトンをつなぐ、「第36回滋賀県リレーカーニバル」が開催されます。

当日は記録会(リレー種目以外)も同時開催します。 -

◆終了◆ 2019年度滋賀県6人制バレーボール・クラブ男子・女子選手権大会

スポーツ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年4月21日(日)~2019年4月21日(日)

- 会場:におの浜ふれあいセンター/ウカルちゃんアリーナ別館(滋賀県立体育館)

滋賀県内のバレーボール愛好者が熱戦をくりひろげる、「2019年度滋賀県6人制バレーボール・クラブ男子・女子選手権大会」を開催いたします。

また、日本バレーボール協会の登録に関係なく参加できる「さわやか杯滋賀県9人制バレーボール・クラブ男子・女子優勝大会」も同時開催されます。 -

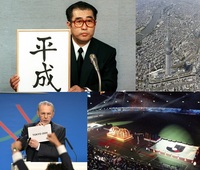

◆終了◆ 「笑顔で振り返る平成の軌跡」報道写真展

アート・展示入場・参加無料当日参加可・予約不要終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年4月17日(水)~2019年4月23日(火)

- 会場:西武大津店 6階催事場

間もなく幕を閉じる平成――。

共同通信社が配信した、平成の国内外重大ニュースの中から「日本を笑顔にした出来事」にスポットを当てた報道写真展を開催いたします。 -

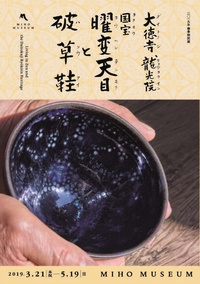

◆終了◆ 春季特別展「大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年3月21日(木)~2019年5月19日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

龍寶山(りゅうほうざん)大徳寺は、嘉暦元年(1326)大燈国師・宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう)によって京都紫野に開かれた臨済禅の大本山です。その塔頭のひとつ龍光院は、黒田長政が父・黒田孝高(如水・官兵衛)の菩提を弔うため、江月宗玩(こうげつそうがん、1574-1643)を実質的な開祖として、慶長11年(1606)に建立されました。当時の龍光院は、高松宮好仁親王、小堀遠州、松花堂昭乗ら一流の文化人が集う寛永文化の発信地でした。爾来四百有余年その法燈を守り続け、江月和尚の教えを今に伝えています。

本展は龍光院の全面協力を得て、国宝「曜変天目」や「蜜庵咸傑墨蹟」、重要文化財「柿・栗図(伝牧谿筆)」、「油滴天目」など寺伝の名宝が初めて一挙公開されます。

また、通常龍光院で行われている学びの会や坐禅の会などが、展覧会の会期中に限りMIHO MUSEUMに場所を移して開催されます。

開創以来脈々と受け継がれてきた禅の法燈、大徳寺龍光院の歴史と今の姿に触れる千載一遇の機会となることでしょう。 -

◆終了◆ 特別企画「陶の花 FLOWERS-春、美術館でお花見」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年3月12日(火)~2019年6月9日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森 陶芸館 展示室

春めく季節。わたしたちが花に最も親しみを感じる季節かもしれません。陶芸の森陶芸館で花いっぱいの展覧会を開催します。

花は、古来より世界各地のさまざまな芸術のジャンルにおいて表現されてきました。もちろん、やきものの世界でも例外ではありません。東洋陶磁においては華やかな花をさまざまに意匠化した吉祥(きっしょう)文様が器を彩り、人々は幸せな人生への願いを込めた花の陶磁器を好みました。

また日本では、明治時代に欧米から導入された最新技術や意匠(デザイン)を用いて、建築用タイルやインテリア用品などさまざまなものが陶磁器で制作されました。中でも最も好まれたのが、西洋と東洋の花を融合させた花のモチーフでした。

そして現代陶芸においても、花を表現の源とする作家はたくさん活躍しています。美しさ、儚さ、生命力、清々しさなど、花のイメージを自己の作品に重ね合わせ、それぞれの思いをもって創作をおこなっているのです。

本展では、「花」を入り口にして近世、近代、現代というさまざまな時代の陶芸表現の世界を探ります。

展示室いっぱいに咲き誇る花々をお楽しみください。 -

-ol_アートボード 1.jpg)

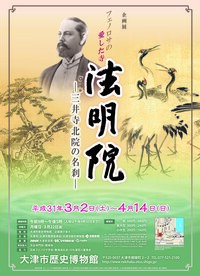

◆終了◆ フェノロサの愛した寺 法明院 ―三井寺北院の名刹―

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年3月2日(土)~2019年4月14日(日)

- 会場:大津市歴史博物館 企画展示室A

明治時代、日本美術の宣揚に努めたアーネスト・F・フェノロサやウィリアム・S・ビゲローは、園城寺(三井寺)北院の法明院を度々訪れていました。同寺には彼らの遺愛品をはじめ、池大雅や円山応挙などの障壁画が数多く残されています。本展では、法明院に伝わる絵画や彫刻、聖教、古文書などの宝物を展示します。

-

◆終了◆ BIWAKOクロカン2019

スポーツ参加型・体験型終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年2月17日(日)~2019年2月17日(日)

- 会場:滋賀県希望が丘文化公園・クロスカントリーコース

「全日本びわ湖クロスカントリー大会」(全日本びわ湖クロカン)は第30回を迎え、千葉県で実施されていた「全国中学生クロスカントリー選手権大会」(全国中学生クロカン)を同時開催し、両大会を含む“BIWAKOクロカン2019”として刷新します。本大会は日本陸上界における中長距離選手の普及・育成・強化に貢献するとともに、広く陸上競技への関心を高め、地域や世代を超えて脚力強化や健康増進にも活用いただける機会を提供します。会場はびわ湖を擁する滋賀県の希望が丘文化公園です。美しく広大な芝生エリアなど、豊かな自然に設定された全国有数のクロスカントリーコースを駆け抜けてください。

-

◆終了◆ 第40回滋賀王将戦

囲碁・将棋シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年2月10日(日)~2019年2月10日(日)

- 会場:大津市勤労福祉センター5階大ホール

湖国アマチュア棋士の祭典「第40回滋賀王将戦」を開催します。ご参加ください。

-

◆終了◆ 2019年 第40回新春びわこ健康マラソンIN大津なぎさ

スポーツキッズ・ファミリー向け参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年1月2日(水)~2019年1月2日(水)

- 会場:大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ

▼▼▼▼▼2020年 第41回大会 事前申込みについて▼▼▼▼▼

2019年11月1日(金)

申込みスタート!!!

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

正月2日、びわこの景色を望みながら、一年の健康を願い走る「新春びわこ健康マラソンIN大津なぎさ」が開催されます。ふるってご参加ください。 -

◆終了◆ 第27回 トレッキング安全教室

学び・体験シニアにおすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2018年10月27日(土)~2018年10月28日(日)

- 会場:比良山岳センター/リトル比良

初心者や中高年の登山者などを対象に、自然の中で登山の知識や技術について講習し、安全で楽しい登山の普及をめざす「第27回トレッキング安全教室」を開催します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)