- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

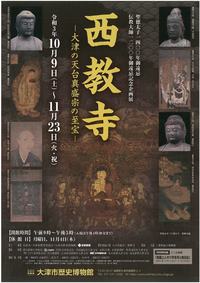

企画展「西教寺―大津の天台真盛宗の至宝―」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年10月9日(土)~2021年11月23日(火)

- 会場:大津市歴史博物館

本年は聖徳太子1400年遠忌、伝教大師最澄1200年遠忌にあたることを記念し、独自の天台宗文化を持つ西教寺と天台真盛宗の至宝をかつてない規模で紹介します。ぜひご覧ください。

-

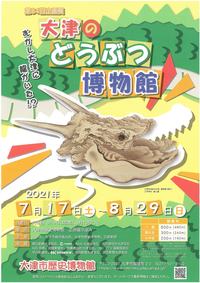

大津市歴史博物館 企画展「大津のどうぶつ博物館」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年7月17日(土)~2021年8月29日(日)

- 会場:大津市歴史博物館

「大津」をキーワードに、人と動物の関わりの歴史を、美術品をはじめ考古遺物や歴史資料などに残る動物たちの姿を通して紹介します。

-

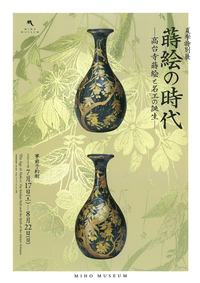

MIHO MUSEUM 夏季特別展「蒔絵の時代―高台寺蒔絵と名工の誕生―」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年7月17日(土)~2021年8月22日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

本展では蒔絵が大きく展開・深化した近世初頭から江戸時代前半の作品を中心に、新興の蒔絵屋と伝統的な蒔絵師という二つの流れを紹介し、続く名工誕生の時代までを展観します。

-

滋賀県知事杯 第65回 滋賀県総合バスケットボール選手権大会

スポーツ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年7月10日(土)~2021年7月11日(日)

- 会場:長浜伊香ツインアリーナ

滋賀県No.1チームを決定する「滋賀県知事杯 第65回 滋賀県総合バスケットボール選手権大会」を開催します。本大会の優勝チームは、「第97回天皇杯・第88回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会」の出場権を手にします!

本ページで対戦表や結果をお知らせいたします。 -

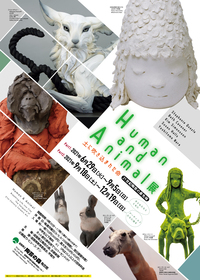

特別展「Human and Animal 土に吹き込まれた命 21世紀陶芸の最先端」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年6月29日(火)~2021年12月19日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森陶芸館

土と対話しながら生み出される土のアートの最先端を、日本やアメリカ、ヨーロッパの今注目される5人のアーティストたちによる人や動物をテーマにした作品を通して紹介します。

-

◆終了◆特別展「神業ニッポン 明治のやきもの ー幻の横浜焼・東京焼-」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年3月20日(土)~2021年6月6日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森 陶芸館

1859年、横浜港の開港以降、横浜や東京には、日本中から500を超える陶磁関係の業者が集まり活動を成し、陶磁器産業の中心地となりました。全国の陶産地から素地を取り寄せて輸出向けの絵付けや装飾を施した「横浜焼・東京焼」が誕生。優美で精緻を極めた品々は万国博覧会などへの出品を機に、外国人に人気を博すと、その優美かつ類稀なるデザインでジャポニスムブームを巻き起こし、横浜港から大量に輸出されました。世界に羽ばたいていた横浜焼・東京焼は、輸出品のため、国内には残されておらず、「幻の陶磁器」といわれています。本展では、国内随一のコレクター・田邊哲人氏によって収集された里帰り作品を中心に、日本に現存する優品約140件を一堂に紹介し、超絶技巧と呼ばれる「職人技」の魅力にせまります。

-

第36回京都新聞・滋賀書き初め展

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型年齢制限あり滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年3月3日(水)~2021年3月7日(日)

- 会場:草津市草津クレアホール・ホール

「第36回京都新聞・滋賀書き初め展」の作品を募集・展示します。

-

◆終了◆開設30周年記念特別展「奇跡の土-信楽焼をめぐる三つの景色」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年10月3日(土)~2020年12月13日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森陶芸館

独特の窯変が得られる信楽の土は、他に類をみない「奇跡の土」といわれています。信楽地域の古琵琶湖層群からとれる花崗岩由来の白土は長石や石英を多量に含み、コシが強く焼成するとざっくりとした質感と温かみのある色合いが生まれます。現在、信楽では様々な技法が用いられていますが、釉薬を施さない中世以来の「焼締陶器(やきしめとうき)」は、最も信楽の土の魅力を示すやきものといえるでしょう。

陶芸の森では信楽焼を様々な角度から紹介してきましたが、開設30周年を記念する特別展となる本展では、改めて三つの景色から焼締陶器を見つめます。 -

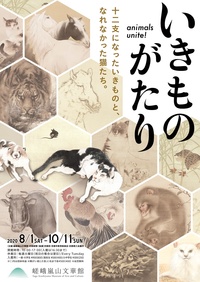

◆終了◆ いきものがたり~十二支になったいきものと、なれなかった猫たち~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年8月1日(土)~2020年10月11日(日)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

ネズミから始まりイノシシで終わる⼗⼆⽀は、⽉⽇や時間を知るために定められ、その起源は古代中国にさかのぼるとされています。

⼗⼆⽀にいきものが当てはめられた理由については様々な説がありますが、⽇本では⾃分の⼗⼆⽀を知らない⼈はいないと⾔えるほど浸透しており、多くの⼈々に愛され、多くの芸術家たちの題材となり、絵画や⼯芸作品に表現されてきました。

本展では、江⼾時代初期の画家・狩野探幽の巨⼤な「雲⿓図」、前⽥⻘邨「宇治川の先陣争い」の⾺をはじめ、⼗⼆⽀に選ばれた「いきもの」たちの作品を展⽰します。

同時に、⻑沢芦雪筆「猫と仔⽝図」、歌川広重筆「美⼈と猫図」など猫を描いた絵画をはじめとして、⼗⼆⽀に選ばれなかった「いきもの」たちの作品も展⽰します。また、川合⽟堂「鵜飼図」など嵐⼭の周辺に⽣息する「いきもの」も併せて紹介します。 -

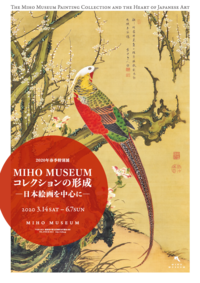

◆終了◆MIHO MUSEUM コレクションの形成-日本絵画を中心に-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年9月1日(火)~2020年12月13日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

MIHO MUSEUM は、1997 年11 ⽉の開館以来、古代エジプトから⻄アジア、ギリシア・ローマ、南アジア、中国など、世界の古代美術に加え、わが国の古代から江⼾時代にわたる⼯芸、彫刻、絵画など幅広い分野のコレクションを公開してきました。

本展覧会では、コレクションの原点である⽇本美術をテーマに、約70件の作品を通して、MIHO コレクションの形成・発展の様相を展望していきます。桃⼭から江⼾時代の絵画を中⼼に、それらに⼤きな影響を与えた中国の絵画をあわせた展⽰で、桃⼭から江⼾時代の⽂化が中国的な教養と王朝的な教養、仏教的な教養を基礎として、⽇本独⾃の創造を⽣みだして⾏った様を通観していただけます。

MIHO コレクションから、初公開となる作品を数多く含む、⽇本古美術をお楽しみください。 -

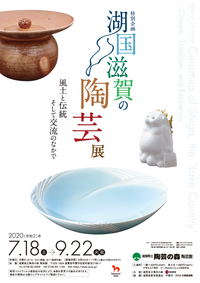

◆終了◆ 湖国滋賀の陶芸展―風土と伝統そして交流のなかで

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年7月18日(土)~2020年9月22日(火)

- 会場:滋賀県立陶芸の森 陶芸館 展示室

古来より風光明媚な景勝地として、親しまれてきた湖国・滋賀。

琵琶湖を抱くこの地は良質の陶土を育み、豊かなやきもの文化をつくりだしてきました。そうした風土や伝統に魅せられ、今日でも幅広い作家たちが活動しています。

湖国での暮らしのなかで、彼らは何に興味や関心をもち、作品に表現しているのでしょうか。本展ではこの地の風土と伝統そして交流のなかで、活動を繰り広げる彼らの作品と<ことば>を紹介。現代の多彩な陶芸を展望しながら滋賀の魅力に迫ります。 -

◆終了◆ 陶芸の森「リサ・ラーソン―創作と出会いをめぐる旅」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年6月2日(火)~2020年6月28日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森 陶芸館

世界的陶芸家のリサ・ラーソン(1931年スウェーデン生まれ)は、北欧スウェーデンのグスタフスベリ社のデザイナーとして、多くの人々が惹かれるデザインを生み出してきました。本展では、誰もが微笑んでしまう愛らしい動物たちやテーブルウエアなどの、リサのアイデアの源泉に迫ります。

-

◆終了◆ 第35回京都新聞・滋賀書き初め展

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型年齢制限あり滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年3月6日(金)~2020年3月15日(日)

- 会場:草津市草津クレアホール・ホール

「第35回京都新聞・滋賀書き初め展」の作品を募集・展示します。

※作品展示および表彰式は中止になりました -

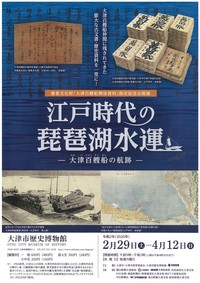

◆終了◆ 大津市歴史博物館 企画展「江戸時代の琵琶湖水運ー大津百艘船の航跡ー」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年2月29日(土)~2020年4月12日(日)

- 会場:大津市歴史博物館

豊臣秀吉は1586~7年に、明智光秀が築城した坂本城を大津に移し、物資輸送の拠点としました。さらに大津城主の公用を務めさせるため船持仲間「大津百艘船」を組織しました。

本展では、その仲間に保有されてきた史料群が、国の重要文化財に指定されたことを記念して、古文書・歴史資料を一堂に展示し、江戸時代の琵琶湖水運の歴史を紹介します。 -

◆終了◆ 第41回滋賀王将戦

囲碁・将棋シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年2月9日(日)~2020年2月9日(日)

- 会場:大津市勤労福祉センター 4階・研修室

湖国アマチュア棋士の祭典「第41回滋賀王将戦」を開催します。ご参加ください。

-

◆終了◆ BIWAKOクロカン2020

スポーツ参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年2月9日(日)~2020年2月9日(日)

- 会場:滋賀県希望が丘文化公園・クロスカントリーコース

―自然を駆け抜けよう―

全日本びわ湖クロスカントリー大会(全日本びわ湖クロカン)と、全国中学生クロスカントリー選手権大会(全国中学生クロカン)を合わせた“BIWAKOクロカン2020”を開催します。本大会は日本陸上界における中長距離選手の普及・育成・強化に貢献するとともに、広く陸上競技への関心を高め、地域や世代を超えて脚力強化や健康増進にも活用いただける機会を提供します。会場はびわ湖を擁する滋賀県の希望が丘文化公園です。美しく広大な芝生エリアをはじめ、豊かな自然に設定された全国有数のクロスカントリーコースを駆け抜けてください。 -

【お知らせ】第43回(2022年)は中止となりました ◆終了◆ 第41回新春びわこ健康マラソンIN大津なぎさ

スポーツキッズ・ジュニアシニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2020年1月2日(木)~2020年1月2日(木)

- 会場:大津湖岸なぎさ公園サンシャインビーチ

◆2022年1月2日の第43回新春びわこ健康マラソンは、ランナーや市民の皆さまの安全を考慮し、開催を中止いたします。予めご了承ください◆

新年2日、びわこの景色を望みながら、一年の健康を願い走る「新春びわこ健康マラソンIN大津なぎさ」が開催されます。ふるってご参加ください。 -

◆終了◆ 瀬田学舎開学30周年記念「ベジタブル料理コンテスト」

コンクール・コンテスト終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年10月26日(土)~2019年10月26日(土)

- 会場:龍谷大学瀬田キャンパス9号館

龍谷大学瀬田学舎の開学30周年を記念し、龍谷大学農学部が「ベジタブル料理コンテスト」を開催します。SDG(持続可能な開発目標"Sustainable Development Goals")を促進するベジタブル料理として、京野菜・近江野菜を一つ以上使用した料理コンテストです。応募締め切りは8月15日(木)までです。

-

◆終了◆ 大津市歴史博物館 企画展「大津絵―ヨーロッパの視点から―」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年10月12日(土)~2019年11月24日(日)

- 会場:大津市歴史博物館

2019年4~6月にかけて、フランス・パリ日本文化会館において、ヨーロッパ初となる大規模な大津絵展「OTSU-E:Peintures populaires du Japon(大津絵―日本の庶民絵画―)」が開催され、注目を集めました。

それを記念して、本展ではパリ大津絵展の出品作品から約70点を出陳し、紹介します。 -

◆終了◆ 大津市歴史博物館 企画展「大津南部の仏像ー旧栗太郡の神仏ー」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年10月12日(土)~2019年11月24日(日)

- 会場:大津市歴史博物館

大津市の瀬田川周辺の地域には田上山や金勝山など著名な霊峰があり、古代から仏教・神道の信仰が厚く、今なお多くの文化財が現存しています。

本展では、この仏教・神道文化に注目し、大津市南部周辺に伝わる貴重な仏像や神像、仏画、経典などを紹介します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)