- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

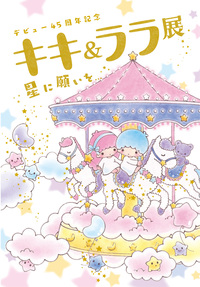

◆終了◆デビュー45周年記念「キキ&ララ展」星に願いを…

アート・展示女性におすすめキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年1月4日(月)~2021年1月25日(月)

- 会場:大丸ミュージアム<京都>

1975年に誕生したキキ&ララ。ハローキティやマイメロディと並ぶサンリオを代表するキャラクターです。本展では貴重な原画展示を中心に、キキ&ララ誕生から成長の過程、更に作者自身の語る今後のキキ&ララの展望まで、従来のキャラクター展では見られない制作サイドの視点からキキ&ララの世界を掘り下げてお見せいたします。

-

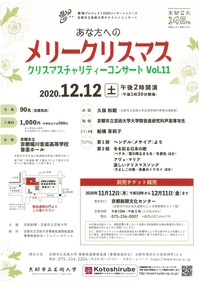

京都市立芸術大学サテライトコンサート「あなたへのメリークリスマス」クリスマスチャリティーコンサート Vol.11

終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年12月12日(土)~2020年12月12日(土)

- 会場:京都市立京都堀川音楽高校 音楽ホール

地域福祉の充実を願い、第11回クリスマスチャリティーコンサートを開催いたします。

京都市立芸術大学の若きソリストたちが、ヘンデル作曲の「メサイア」や、日本の冬の歌、馴染み深いクリスマスソングを歌いあげます。心を癒すあたたかい音楽を、ひとりでも家族でも、ぜひお楽しみください。(収益は京都新聞社会福祉事業団を通じて地域福祉の向上のため活用します) -

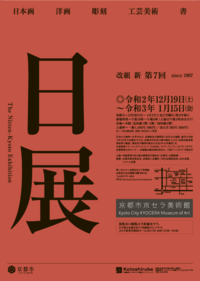

◆終了◆改組 新 第7回日展京都展

アート・展示京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年12月19日(土)~2021年1月15日(金)

- 会場:京都市京セラ美術館

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。

当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。

現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。 -

![◆終了◆[特別企画]文化財保存修理所開所四十周年記念「文化財修理の最先端」](/zf/file/event/key/10111/w/200/20201111202012-0001.jpg)

◆終了◆[特別企画]文化財保存修理所開所四十周年記念「文化財修理の最先端」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年12月19日(土)~2021年1月31日(日)

- 会場:京都国立博物館 平成知新館2階、1階-1・3~5

京都国立博物館の敷地内に併設されている文化財保存修理所は指定文化財を安全に修理することを目的とし、1980年7月に公営修理施設として日本で初めて設置されました。本年の開所四十周年を記念し、近年修復された文化財のなかでも、特に注目の作品を紹介する特別企画展を開催します。

-

◆終了◆ 文化パルク城陽開館25周年記念事業 米朝一門会

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年2月13日(土)~2021年2月13日(土)

- 会場:文化パルク城陽プラムホール

米朝一門を代表する落語家たちが、開館25周年を迎えた文化パルク城陽に笑いをお届けします。演目は当日のお楽しみ!どうぞご期待ください。

-

◆終了◆ 文化パルク城陽開館25周年記念事業 ニューイヤーコンサート2021

音楽その他公演京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年1月10日(日)~2021年1月10日(日)

- 会場:文化パルク城陽プラムホール

新春を飾る恒例の文化パルク城陽「ニューイヤーコンサート」。今年は開館25周年を記念して、地元・城陽市出身の世界的ソプラノ歌手・田村麻子を迎えます。藤岡幸夫率いる関西フィルとの共演をお楽しみください!

-

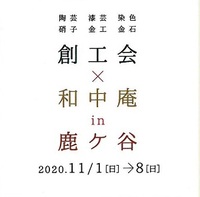

◆終了◆ 創工会×和中庵in鹿ケ谷

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年11月1日(日)~2020年11月8日(日)

- 会場:和中庵(ノートルダム女学院中学高等学校)

ノートルダム女学院中学高等学校 和中庵において会員有志による展覧会を開催します。

錦秋の東山を背景に、陶芸、漆芸、染色、硝子、金石、金工の作品を展覧致します。歴史ある和洋建築の空間で観る「工芸」を是非ともご高覧ください。

本展HP(11月1日開設)も併せてご覧ください。 -

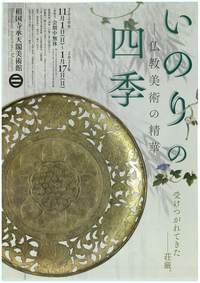

◆終了◆いのりの四季―仏教美術の精華

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年11月1日(日)~2021年1月17日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

1392年、室町幕府三代将軍・足利義満により創建された禅宗寺院、相国寺。創建以降、現代に至るまで、金閣寺、銀閣寺といった山外塔頭も独自の存在感を誇ってきました。

この600年、相国寺は京都にあり、変わらず祈りの場として四季が巡ってきました。相国寺ではとりわけ6月の観音懺法、そして10月の開山忌が盛大に執り行われます。その仏教儀礼は現在も厳修され、季節の移ろいを感じさせる年中行事としても、京の人々の心に刻まれてきました。

寺院に伝来する宝物は、それぞれ祈りの場で必要とされたものです。鑑賞するためではなく、仏を、祈りを荘厳するために求められた宗教芸術です。本展では、相国寺に連綿と続く仏教行事に焦点を当て、同館に収蔵されている宝物がどのように各儀礼を荘厳してきたのかを仏画の名品とあわせてご覧いただきます。 -

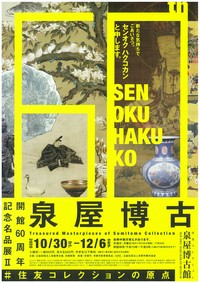

◆終了◆ 開館60周年記念名品展Ⅱ 泉屋博古 #住友コレクションの原点

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月30日(金)~2020年12月6日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

泉屋博古館は60年前、京都東山・鹿ヶ谷の地に誕生しました。それから現在まで様々なテーマで展覧会を開催してきました。

そしてこの秋、開館60周年を記念して、歴代の展覧会を引っ張ってきた同館の「顔」が一堂に会すオールタイム・ベスト展を開催します。

住友コレクションを代表する「名役者」たちのそろい踏み、乞うご期待ください。 -

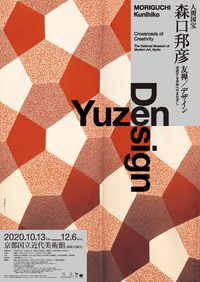

◆終了◆ 「人間国宝 森口邦彦 友禅/デザイン―交差する自由へのまなざし」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月13日(火)~2020年12月6日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

友禅の技法で重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受けている森口邦彦氏。森口氏はパリで学んだグラフィック・デザインの思考と幾何学文様を大胆に組み合わせることで、伝統工芸の「友禅」に留まらない新しい創作の可能性を拓いてきました。着物制作から三越のショッピングバッグに代表されるデザインワークまで、森口氏の創作は、歴史的に積み重ねられてきた技と感性を出発点に社会に友禅・デザインを還元させるための実践であるといえます。

本展では、着物の代表作とそれらの草稿、図形の面白さを追求する平面作品、またフランス国立の磁器製作所・セーブルとのプロジェクトなどを含め、森口氏の多岐にわたる活動を一堂に展示。友禅とデザイン、伝統と現代、東洋と西洋などが様々に交差して生まれる創作活動の全貌をご紹介いたします。 -

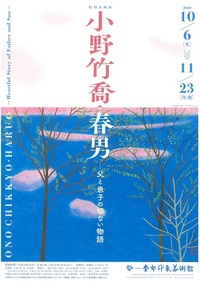

◆終了◆ 特別企画展「小野竹喬・春男―父と息子の切ない物語―」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月6日(火)~2020年11月23日(月)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本の自然を穏やかに見つめ、明るく澄んだ色彩で情緒豊かな風景を描いた日本画家・小野竹喬。

父と同じ日本画家を目指すも志半ばに戦死してしまった息子・小野春男。

本展は、生涯にわたって移り変わる自然の様子を穏やかなまなざしで描き続けた竹喬作品を中心に、春男の素描やスケッチの数々を紹介する京都初の父子展です。

作品描写をとおした父子の交流を、彼らが共に過ごした京都・衣笠の地で感じて見てください。 -

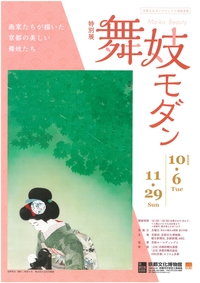

◆終了◆ 特別展 「舞妓モダン」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月6日(火)~2020年11月29日(日)

- 会場:京都文化博物館4階・3階展示室

本展では、芸舞妓の誕生から、そのイメージが近代京都において、京都のシンボルとして成長していく過程を、絵画作品を中心に紹介します。可憐で艶やかな舞妓図の競演を京都文化博物館でお楽しみください!

-

◆終了◆ 大観と春草-東京画壇上洛-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年8月1日(土)~2020年10月11日(日)

- 会場:福田美術館

⽇本画壇の巨匠と⾔えば、誰もが名を思い浮かべる横⼭⼤観。彼の描いた富⼠⼭の絵は、圧倒的な存在感をもって我々の記憶に刻まれています。

しかし、⼤観の画⾵は当初から⼤衆に受け⼊れられたわけではなく、むしろ斬新すぎたため、「伝統を台無しにしている」という批判も受けました。これに対して⼤観は、盟友・菱⽥春草と共に⻄洋画や琳派などの古美術研究に励み、新しい画⾵を確⽴していきます。

本展では、日本画に新しい風を吹き込んだふたりの画家と、福田コレクションが誇る東京画壇たちの作品、近代日本画の魅力に迫ります。 -

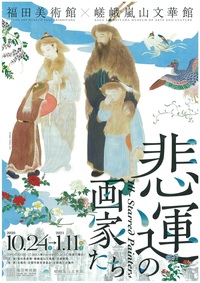

◆終了◆悲運の画家たち

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月24日(土)~2021年1月11日(月)

- 会場:第一会場:福田美術館 第二会場:嵯峨嵐山文華館

画家たちの身に起きたさまざまな「悲運」に焦点を当て、作品に秘められたドラマに迫る展覧会です。福田美術館と嵯峨嵐山文華館の二館共同開催です。

-

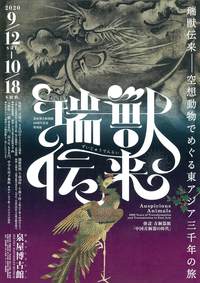

◆終了◆ 泉屋博古館開館60周年記念特別展 瑞獣伝来―空想動物でめぐる東アジア三千年の旅

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年9月12日(土)~2020年10月18日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

古来より、東アジアでは吉祥をもたらすとされた動物たち―瑞獣(ずいじゅう)が重要なモチーフとしてさまざまな美術工芸に用いられ、その姿は想像力豊かに表現されてきました。本展は、数ある瑞獣たちのなかでも龍・鳳凰・虎を取り上げ、約三千年前の古代中国の青銅器紋様まで遡り、選りすぐりの美術作品とともにその謎と変遷の歴史をご紹介します。古代中国から近代日本まで東アジア三千年の旅をお楽しみください。

-

◆終了◆ おっきなすみっコぐらし展~みんなですみっコバスツアー~

アート・展示キッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年9月9日(水)~2020年9月28日(月)

- 会場:大丸ミュージアム<京都>(大丸京都店6階 ※物販会場のみ7階催会場)

すみっコたちをのせたバスツアーが7周年を迎え、おっきくなって大丸京都店にやってきました。

7周年を迎えたおめでた~いすみっコたちと、すみっコたちの世界を巡る楽しいバスツアーに出かけませんか。

バスツアーの最後では7色のたぴおかとすみっコたちがみなさまをおでむかえ♪ みんなで一緒に7周年をお祝いしましょう!「すみの駅」にてイベント限定グッズもたくさんご用意しておりますよ♪

みなさまのバスツアーへのご参加をお待ちしております。

@2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. -

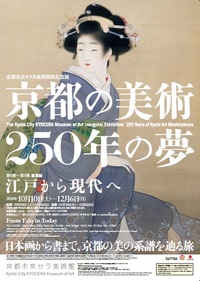

◆終了◆ 京都市京セラ美術館開館記念展「京都の美術 250年の夢 第1部~第3部総集編 ―江戸から現代へ―」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月10日(土)~2020年12月6日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階、2階

日本文化の伝統と創造の中心地である京都が誇る美術の歴史。本展は、江戸から明治、昭和、そして現代まで約250年間の京都の美術を彩った名品を全国から集め、総合的に紹介します。当初3部構成で実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により展示計画を大幅に変更。第1部から第3部に出品予定であった作品を更に厳選し、「京都の美術 250年の夢」を展望できる総集編として再構成しました。「コロナ」の時代に開館する美術館として、様々な困難を乗り越えて、これからも「京都の美術」を継承・発展、また未来を展望できる展覧会として開催します。

会期は下記の通りです。

会期 2020年10月10日(土)~12月6日(日)

前期:10月10日(土)〜11月8日(日)

後期:11月10日(火)〜12月6日(日)

※前期・後期で作品が大幅に入れ替わります。 -

.jpg)

秋期特別展 樂歴代 ―桃山、令和 紡ぐ茶碗―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年9月12日(土)~2020年12月24日(木)

- 会場:樂美術館

織田信長、豊臣秀吉が活躍する時代、千利休により樂茶碗は生み出されました。利休の考える「侘茶」に叶う茶碗の創造を託された陶工・長次郎(樂家初代)は、利休の創意のもと、新たな手法でこれまでにはない一碗の茶碗を生み出します。それが桃山時代に生まれた樂茶碗の始まりです。

時は400年余り経ち、令和の時代となった現在もなお新たな茶碗は生み出されています。長次郎から始まる樂家の当主達は、利休・長次郎茶碗の精神性を中心に据え、それぞれの時代に誰かの真似ではない己自身の作品を生み出していきます。

父から子へ、そしてまたその子へと、樂家の樂焼は一子相伝で連綿と受け紡がれています。

歴代の力作が一堂に会する本展で、桃山から令和に至るまで約450年の歴史の中で紡がれたそれぞれの茶碗をお楽しみください。 -

◆終了◆ KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2020「オマー・ヴィクター・ディオプ MASU MASU MASUGATA」

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年9月19日(土)~2020年10月18日(日)

- 会場:DELTA

今回で8回目の開催となる、日本でも数少ない国際的なフォト・フェスティバル「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」。10あるメインプログラムのうちのひとつ、「オマー・ヴィクター・ディオプ MASU MASU MASUGATA」を紹介します。

-

◆終了◆ 京都市京セラ美術館開館記念展 杉本博司 瑠璃の浄土

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年5月26日(火)~2020年10月4日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」

京都市京セラ美術館の新館「東山キューブ」にて、国際的に活躍する現代美術作家で京都とも縁の深い杉本博司氏の個展「杉本博司 瑠璃の浄土」を開催しています。本展は、新たに制作された蓮華王院本堂(三十三間堂)中尊の大判写真を含む「仏の海」や、世界初公開となる大判カラー作品「OPTICKS」シリーズなどを展示します。また、ヴェネツィアやヴェルサイユ宮殿での展示を経て《硝子の茶室 聞鳥庵(モンドリアン)》が同館の日本庭園にて日本初公開されます。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)