- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

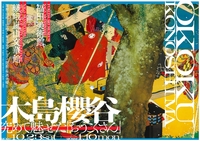

◆終了◆木島櫻谷 ~究めて魅せた「おうこくさん」~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年10月23日(土)~2022年1月10日(月)

- 会場:【第一会場】福田美術館【第二会場】嵯峨嵐山文華館

木島櫻谷(このしま・おうこく)は近代の京都画壇を代表する巨匠です。

近年再評価が進み、人気を博しつつある櫻谷芸術の全貌を通覧できる展覧会が福田美術館・嵯峨嵐山文華館の二館合同で開催されます。 -

再興第106回 院展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月28日(火)~2021年10月3日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館南回廊2階

「院展」の名で親しまれている日本美術院は、1898(明治31)年、岡倉天心が橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草らと共に、東洋美術の正しい伝統を基礎として維持し、新時代の新美術を開発・樹立すべき事を指標として創設されました。

天心の没後、大正3年1914(大正3)年、横山大観らによって再興、以後一世紀以上に渡る歴史と伝統を誇ります。

京都における日本画の発展にも大きく寄与してきた本展は、今年再興第106回を迎えます。 -

第9回天才アート展2021「OPEN STUDIOS(オープン・スタジオ)」

アート・展示入場・参加無料夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月25日(土)~2021年10月10日(日)

- 会場:天才アートKYOTO きたアトリエ(ふれあい共生館)

障害のあるアーティストたちが活動に打ち込める場の恒常的な確保や、展覧会等のプロデュース等を行ってきた機構・天才アートKYOTOによる作品展を開催します。

今年5月に京都市北区の「きたアトリエ」へ移転してから初となるのアトリエ公開型の展覧会です。

登録作家40名による作品を、制作現場を展示会場として紹介します。

合わせて、作品やオリジナルグッズの販売も実施。

「作品が生まれる臨場感」と「生まれたての作品が放つ熱量」をお楽しみください。 -

第32回 光風工芸 明日へのかたち展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月22日(水)~2021年9月26日(日)

- 会場:京都文化博物館5階

自由な発想による明日へのかたちを求めて、第32回「光風工芸 明日へのかたち展」を開催します。

-

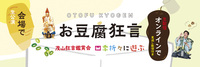

お豆腐狂言 茂山狂言鑑賞会 ~四季折々に遊ぶ~

音楽その他公演京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年11月24日(水)~2021年11月24日(水)

- 会場:金剛能楽堂

11月24日(水)15時から、金剛能楽堂で “お豆腐狂言”を開催します。茂山千五郎の解説から始まり、「子の日」、「瓜盗人」、「栗焼」、「福の神」の4作品を上演。狂言で「四季」を表現します。

同時にオンラインのライブ配信も行います。ライブ配信は、終演後11月30日までアーカイブを何度でも視聴できます。当日ご都合が悪い方、会場までお越しになれない方もぜひこの機会に、茂山千五郎一門による笑いの世界をお楽しみください。 -

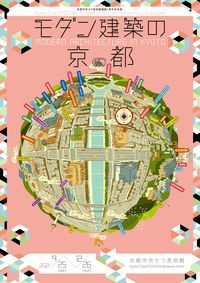

京都市京セラ美術館開館1周年記念展「モダン建築の京都」

アート・展示学び・体験暮らし・グルメシニアにおすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月25日(土)~2021年12月26日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

京都は、明治以降に建てられた洋風建築や近代和風建築、モダニズム建築など、いわゆる「モダン建築」が数多く現存しており「生きた建築博物館」と言っても過言ではありません。

本展は、京都を代表するモダン建築の一つ、京都市京セラ美術館を会場に、建築を通して京都を知る同館初の大規模建築展です。

貴重な原図面や模型から時代背景を伝える写真や映像、家具まで多様な資料が400点以上展示されます。

また、展示鑑賞と同時に建物探訪や街歩きなども体験し、古建築と庭園だけでない京都のもうひとつの魅力に触れる機会となるでしょう。 -

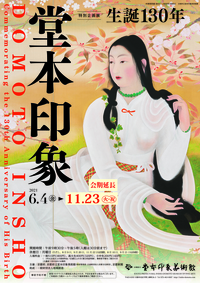

【会期変更】特別企画展「生誕130年 堂本印象」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年6月4日(金)~2021年11月23日(火)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

約60年にわたる画業において、さまざまに画風を変貌させた日本画家・堂本印象(1891-1975)。

花鳥画をはじめ、風景画、人物画、仏画など日本の伝統的なモチーフを描く一方、戦後には抽象絵画へと華麗な展開を遂げました。

2021年は堂本印象生誕130年となる記念の年です。

堂本印象美術館では、印象の創造をあらためて振り返る記念展を前後編に分けて開催します。

生誕130年記念展前編として開催する本展では、2019年度に実施した来館者による人気投票でTOP10に輝いた《木華開耶媛》や《交響》などの所蔵作品を中心に、近年の調査で新発見された作品や、≪戦艦大和守護神≫≪手をつなぐ(万国博ホール緞帳原画)≫といった京都では目にする機会の少ない作品など、全48点を紹介。

時代を経ても輝き続ける印象作品の魅力に触れてみてください。

※会期が変更になりました

2021年6月4日(金)~9月26日(日)→2021年6月4日(金)~11月23日(火・祝)

※一部展示替えがあります。

以下の2作品については、9/26で展示を終了いたします。

・《戦艦大和守護神》 1940(昭和15)年頃

・《手をつなぐ(万国博ホール緞帳原画)》 1969(昭和44)年

※後編は2021年12月~2021年3月にかけて、印象の装飾芸術に注目する展覧会「描く・飾る・デザインするー堂本印象の流儀ー」を開催 -

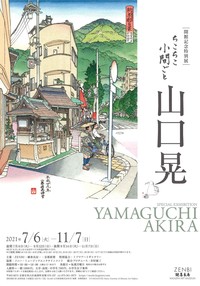

開館記念特別展 山口 晃 -ちこちこ小間ごと-

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月6日(火)~2021年11月7日(日)

- 会場:ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUM

日本絵画の古来用いられてきた伝統的手法を巧みに取り入れながら、油絵の技法で独自の視点から現代の日本社会を鋭く描き出す山口晃氏の特別展を開催します。

多彩な魅力あふれる世界をご堪能ください。 -

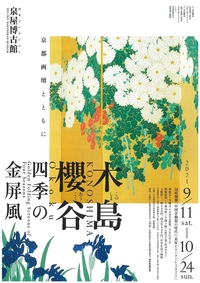

◆終了◆企画展「木島櫻谷 四季の金屏風—京都画壇とともに-」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月11日(土)~2021年10月24日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

木島櫻谷(このしまおうこく/1877-1938)は明治から昭和にかけて京都画壇の重鎮と目された人物です。

柳に桜、燕子花、菊、梅がそれぞれ描かれた四双の金屏風は、大正時代、大阪茶臼山に新築された住友家本邸のために依頼され、櫻谷によって制作されました。

本作は古典を踏まえつつも、終生重んじた写生の技に加え、優れたデザイン感覚を発揮し、展覧会出展作品とは少し趣が異なります。それは京都のアート・ビジネスの中心地で育ち、座敷と美術の黄金比を熟知した櫻谷のもう一つの本領といえます。四季の花々が咲きほこる連作が一挙に展示されるまたとない機会を、お見逃しなく。 -

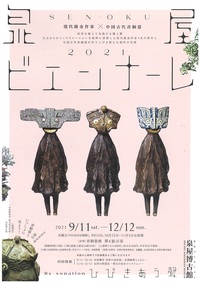

◆終了◆「泉屋ビエンナーレ2021 Re-sonation ひびきあう聲」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月11日(土)~2021年12月12日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館 青銅器館第4展示室

泉屋博古館 青銅器館では三千年以上前に作られた中国青銅器の名品の数々を、3つの展示室でテーマ別に紹介しています。4つ目の展示室ではこの秋、新たな取り組みとして「泉屋ビエンナーレ2021」を開催。

太古から引き継がれた鋳金技術の最先端に立つ現代作家9名が中国古代青銅器から着想し、制作した新作を公開します。あわせて作品の元となった青銅器と、作家の従来作品もご紹介。 -

.jpg)

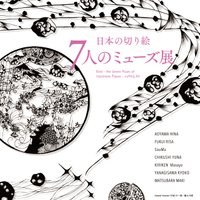

日本の切り絵 7人のミューズ展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月8日(水)~2021年9月28日(火)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

紙という素材の特性を最大限に活かしながら、ハサミやナイフを用いて、作家それぞれの創作技法や作風ででカットすることで素晴らしいアートとなるのが「切り絵」です。本展では、日本を代表する女性切り絵作家7人に焦点をあて、代表作のほか新作などを含めた計100点以上を展観いたします。さまざまな創作技法や作風で出来上がった作品には個性と特色があふれ、作家自身の感性と創作に向かう強い想いを伝えてくれます。切り絵とは思えないような、繊細で華麗な作品の数々をどうぞお楽しみください。

-

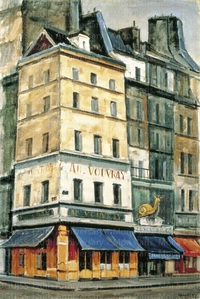

生誕120年記念 荻須高徳展 ー私のパリ、パリの私ー

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月10日(金)~2021年10月17日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(京都駅ビル内ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

1927年にフランスに渡り、戦時中を除いて50年以上にわたりパリの画家として人生を送った荻須高徳(1901‐1986)の画風の変遷をたどる展覧会を開催します。

荻須高徳氏の生誕120年を記念し開催する本展では、荻須高徳氏が美を追究し続けたパリの街並みを中心に、旅先で描いたヨーロッパ各地の風景を含む、国内所蔵の油絵作品約70点をご紹介。また、1979年に新聞に連載された荻須氏のインタビューをまとめた画文集『私のパリ、パリの私 荻須高徳の回想』に掲載されたスケッチの一部もあわせて公開いたします。

人々の生活や歴史が刻まれたパリの街角を描き続け「日本生まれのパリ人」と評された荻須氏の情感あふれる作品をお楽しみください。 -

◆終了◆ 第39回京都ピアノコンクール 本選

音楽その他公演コンクール・コンテスト終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月20日(金)~2021年8月20日(金)

- 会場:京都府立府民ホールアルティ

次世代を担う若手アマチュアピアニストの発掘と育成を目指す「第39回京都ピアノコンクール本選」を開催します。

本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、会場は無観客、オンライン生配信(有料)で実施します。

予選ブロック大会を勝ち抜いた精鋭たちの熱いステージをお楽しみください。 -

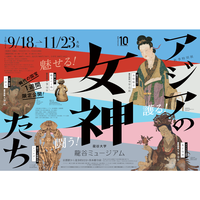

◆終了◆<秋季特別展>アジアの女神たち

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月18日(土)~2021年11月23日(火)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

「魅せる」「護る」「闘う」―

アジア各地の女神たちが集結!

ミュージアムの語源である古代ギリシャの「ムセイオン」は、芸術を司る女神(ムーサ、ミューズ)たちを祀る神殿でした。

本展では、女神たちを祀る神殿というミュージアム当初の役割に立ち返り、アジア各地で深く信仰された女神たちを紹介します。

豊穣・多産のシンボルとして、あるいは音楽・文芸・吉祥などを司る存在として、さらには残虐な戦闘のシンボルとして、人々の多様な願いを託された女神たちの姿をご覧ください。 -

◆終了◆大学進学フェスタ 2021 in KYOTO

講演・フォーラム学び・体験入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月26日(日)~2021年9月26日(日)

- 会場:京都市勧業館 みやこめっせ(地下1階・第1展示場)

中・高校生、大学進学希望者とその保護者に向けて、京都をはじめ関西・首都圏など各地の大学を紹介します。各大学の担当者に直接相談できる相談コーナーのほか、これからの大学入試、2022年度入試動向などについて紹介する情報発信コーナーや、現役大学生のアドバイスを受けられる受験相談コーナーもあります。

■日時:9月26日(日)10時~16時

■会場:京都市勧業館 みやこめっせ

(地下1階・第1展示場)

■入場無料<事前申し込み制> -

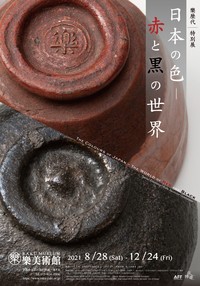

◆終了◆ 樂歴代 特別展「日本の色ー赤と黒の世界」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月28日(土)~2021年12月24日(金)

- 会場:樂美術館

伝統的な日本の色である「黒と赤」。千利休が求め、初代樂焼・長次郎が生み出した樂茶碗の代表も赤茶碗と黒茶碗です。では、なぜ、利休と長次郎はこの二色を選んだのでしょうか。本展では、代表的な赤・黒茶碗を紹介し、利休と長次郎の二色に込められた思いを探ります。

-

◆終了◆龍谷ミュージアム 開館10周年記念トークセッション

アート・展示講演・フォーラム入場・参加無料女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月26日(日)~2021年9月26日(日)

- 会場:龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室/オンラインライブ配信

今年開館10周年を迎えた、龍谷大学 龍谷ミュージアム。これを記念し、トークセッションを開催!ゲストにアイドルの和田彩花さんを迎え、仏教美術やミュージアムの魅力について語ります!

■日 時:2021年9月26日(日)14時~15時

■会 場:龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室

⇒緊急事態宣言延長のため、会場聴講は中止となりました

※オンラインライブ配信(申し込み不要)にてお楽しみください

■参加費:無料

■定 員:150名(応募多数の場合は抽選) -

♦終了♦ 親と子が知りたい最新入学情報 第35回京都私立中学・高校展

学び・体験キッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月4日(土)~2021年9月5日(日)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ 3階第3展示場

今年も京都府内の私立中学・高校の進学情報をぎゅっと集めた「京都私立中学・高校展」を開催します。「学問の老舗」京都の私学情報が一度にわかるまたとないチャンスです。参加無料!

お目当ての学校の個別相談、各学校のパンフレットなど情報収集に、ぜひお越しください!

(事前申し込み制です)※8月23日(月)午前10時~受付開始

(マスク着用、検温実施にご協力ください) -

♦終了♦細見古香庵生誕120年記念 美の境地

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月24日(火)~2021年10月17日(日)

- 会場:細見美術館

細見コレクションの礎を築いた初代細見古香庵こと細見良(1901-1979)。

熱き想いをもって蒐集した美術品は宗教絵画や和鏡・密教法具などの金工品、茶の湯釜、根来、七宝、土器などと多岐にわたります。古香庵はこうした蒐集品を茶会やもてなしの場で活用し、独自の境地を展開してきました。その精神は二代古香庵や当館の展示スタイルにも大きな影響を与えています。

本展では初代細見古香庵の生誕120年を記念して、「世界最高の美術品は日本の藤原時代の仏画である」という信念のもとで出会った平安時代の「重要文化財 愛染明王像」などの仏教絵画や、強い憧れを抱いていた豊臣秀吉を描く「重要文化財 豊公吉野花見図屛風」、研究にもいそしんだ茶の湯釜など、興味の赴くまま、己の美意識を信じて、生涯をかけて追い求めた蒐集品を厳選して紹介します。 -

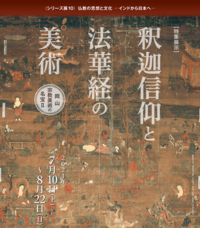

◆終了◆特集展示「釈迦信仰と法華経の美術―岡山・宗教美術の名宝Ⅱ―」・<シリーズ展10>仏教の思想と文化-インドから日本へ-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月10日(土)~2021年8月22日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

今から2500年前にインドで興った仏教。その開祖であるガウタマ・ブッダは「お釈迦さん」と呼ばれ、時を経て今なお世界中の人々に慕われています。お釈迦さんが説いた数々の教えは、経典(お経)という形で語り継がれてきました。中でも「法華経」はあらゆる衆生への救済が説かれ、日本でも篤く信仰されてきた経典の一つです。

本展では、「釈迦信仰」と「法華経」をテーマに、岡山県立博物館の寄託品を中心に、昨年の企画展「ほとけと神々大集合ー岡山・宗教美術の名宝ー」で紹介し切れなかった、岡山県の名宝がまだまだたくさん。今回は関連する龍谷ミュージアムの収蔵品とを合わせて多数展示し、お釈迦さんの姿や説いた教えをご紹介します。岡山と龍谷ミュージアムのコラボレーション第二弾をぜひお楽しみください。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)