- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

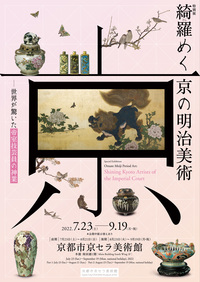

特別展「綺羅(きら)めく京の明治美術ー世界が驚いた帝室技芸員の神業」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月23日(土)~2022年9月19日(月)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊1階

帝室技芸員とは、1890(明治23)年に発足した制度で、皇室によって優れた美術工芸家を顕彰、保護するものです。美術界のトップランナーというべき、一握りの美術家が選ばれました。

制度発足の背景には、美術の奨励に加え、明治維新によって幕府や諸藩の庇護を失い、窮地に立たされた画家や工芸家を救い、優れた技術を保存する目的がありました。帝室技芸員は当代における美術の、最高の栄誉と権威を示す制度となり、1944(昭和19)年まで続くなかで、京都にゆかりのある美術家も多く選出されています。

本展では、制度が発足した明治期を中心に、京都にゆかりのある19人の帝室技芸員を紹介します。最高峰とたたえられた名作を通して、明治期京都の技と美をご覧ください。 -

![◆終了◆ 第40回 京都新聞チャリティー美術作品展~[特別展示]福祉のページ「わたしの作品」原画展](/zf/file/event/key/15507/w/200/チャリティー.jpg)

◆終了◆ 第40回 京都新聞チャリティー美術作品展~[特別展示]福祉のページ「わたしの作品」原画展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ年齢制限あり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年8月17日(水)~2022年8月22日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

『第40回京都新聞チャリティー美術作品展』を、京都髙島屋7階グランドホールで開催します。

陶芸、工芸、彫刻、洋画、版画、日本画、書、イラスト、漫画、写真など、全国の著名な美術家・宗教家・文化人ら約900人からご寄贈いただいた約1,000点の心のこもった作品を一堂に展示いたします。

ぜひともご鑑賞いただき、作品を寄贈してくださった作家の皆さまのまごころのこもった作品をお楽しみください。 -

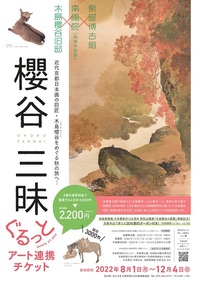

【3施設連携】櫻谷三昧 ~ぐるっとアート連携チケット~【お得なクーポン付き!】

アート・展示学び・体験シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2022年8月1日(月)~2022年12月4日(日)

近代京都日本画の巨匠・木島櫻谷(このしまおうこく)をめぐる秋の旅へ—

泉屋博古館で開催する「木島櫻谷―山水夢中―」と、通常は非公開寺院である南陽院(南禅寺塔頭)にある櫻谷の山水障壁画の特別公開、そして木島櫻谷旧邸(京都市指定文化財)をお得に楽しむ共通チケットを限定販売します。 -

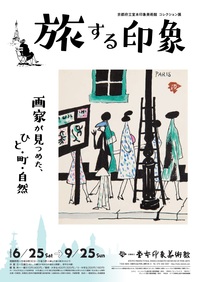

【再開】コレクション展「旅する印象ー画家が見つめた、ひと・町・自然ー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月25日(土)~2022年9月25日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

大正から昭和時代にかけて活躍した堂本印象。

印象の表現は、日本や東洋の古典に西洋画を取り入れた具象絵画から、戦後には抽象絵画へと幅広い展開を遂げました。

こうした様式の変化の裏には、1952年に経験した渡欧が大きな契機であったといえるでしょう。

本展では、印象の経験したヨーロッパ旅行の足跡を中心に、大正時代に旅した中国を描いた作品とあわせて紹介し、渡欧前後の風景表現の広がりを紹介します。 -

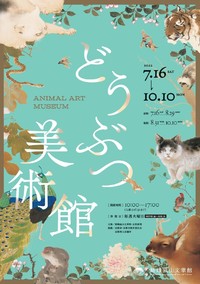

どうぶつ美術館

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月16日(土)~2022年10月10日(月)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

日本画にしばしば登場する動物。鹿や狸など身近に生息する野生動物や、牛や馬など家畜として人の生活を支えてきた動物など、様々な生き物が動く姿をいかに表現するかということは、古来多くの画家が取り組んできたテーマでした。本展では、日本人にとって動物がどのような存在であったかなど、動物が描かれるようになった背景や、画家を魅了した様々な動物画をご紹介します。

-

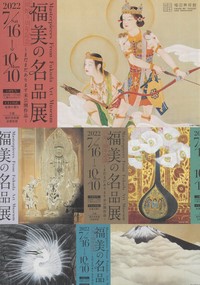

【開館3周年記念】福美の名品展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月16日(土)~2022年10月10日(月)

- 会場:福田美術館

福田美術館は2022年10月1日に開館3周年を迎えます。

これを記念し、館を代表する名品とともに、これまで公開したことがない近代絵画を中心にした秘蔵のコレクションを多数ご紹介します。前後期合わせた作品総数97点のうち、59点が初公開です。

約1800点のコレクションの中から厳選した名品を通して、福田美術館の新たな一面をお楽しみください。 -

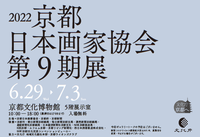

◆終了◆2022京都日本画家協会第9期展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月29日(水)~2022年7月3日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

昭和16年(1941)に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた会員相互の交流と、京都画壇としての後進育成を目的とした団体で、現在、京都を中心に活躍する約560名の作家で構成されています。

本展はすべての所属作家の作品を3年かけて一巡する展示の三巡目として、2019年・2021年・2022年の3年間で全会員の作品世界を紹介します。

(※2020年は新型コロナウイルス感染症のため延期)

今回は154名の会員作家による新作を紹介。

様々な画風が一堂に並ぶ国内随一の規模を誇る本展で、現代京都の日本画の諸相をご堪能ください。 -

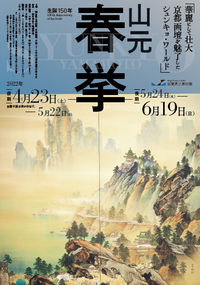

◆終了◆滋賀県立美術館「生誕150年 山元春挙」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年6月19日(日)

- 会場:滋賀県立美術館

【滋賀県立美術館は2021年にリニューアルオープンしました!】

京都画壇を代表する画家で、滋賀県膳所中ノ庄村(現・大津市)出身の山元春挙が生誕150年を迎えることを記念し、その画業を一望します。 -

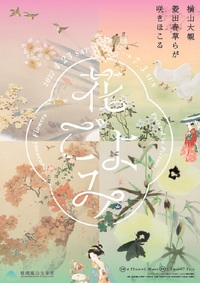

花ごよみ ~横山大観・菱田春草らが咲きほこる~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年7月3日(日)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

季節を彩る花の美しさを留めようと、古来多くの画家が筆をとり、その姿を残しました。本展では近代日本画の巨匠たちが花や果実を描いた作品を展示します。春薫る初夏の嵐山で麗しい花々の絵をご堪能ください。

※本展は2021年4月末から始まりましたが、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令を受けて、わずか2日間で閉幕したため、この度展示内容を再編成し、さらに充実した内容であらためて開催する運びとなりました。 -

◆終了◆やっぱり、京都が好き ~栖鳳、松園ら京を愛した画家たち~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年7月3日(日)

- 会場:福田美術館

今も昔も多くの芸術家が愛してやまない京都。

福田美術館が立地する嵐山は千年以上前から、天皇や貴族が好んだ景勝地であり紅葉の名所とされていました。江戸時代になると多くの桜が植えられ、桜の名所として有名になり、京都の市中に住む円山応挙なども写生をするため、たびたびこの地に足を運びました。明治以降は京都画壇の主力メンバーである竹内栖鳳、川村曼舟、冨田渓仙らが嵐山にアトリエを構え、多くの画家が集まります。その中には、東京画壇の重鎮、横山大観なども含まれていました。

本展では、京都にゆかりのある画家、作品を紹介をします。 -

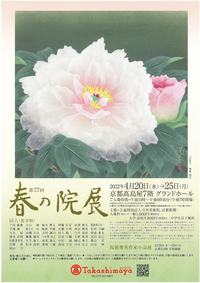

◆終了◆ 第77回 春の院展

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月20日(水)~2022年4月25日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

日本美術院は、明治31年(1898年)に岡倉天心らによって創設されました。一時は中断しましたが、大正3年(1914年)横山大観らによって再興。以来、脈々と続いた在野精神を受け継ぎ、近代日本画の発展に輝かしい足跡を残してきました。昭和20年から開催されている恒例の「春の院展」も本年で76回を迎えます。現代日本画の力作が並ぶ本展は、常に新しい流れを皆さまにご覧いただいており、今回も同人の先生方の作品と厳しい審査を経て選ばれた入選作300余点を一堂に展覧いたします。常に日本画壇をリードし続ける、日本美術院の巨匠から新鋭画家まで意欲溢れる最新作をこの機会にぜひお楽しみください。

-

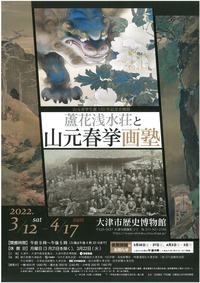

大津歴博 山元春挙生誕150年記念企画展「蘆花浅水荘と山元春挙画塾」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2022年3月8日(火)~2022年4月17日(日)

- 会場:大津市歴史博物館

膳所出身の画家・山元春挙の生誕150年を記念し、山元画塾での活動をはじめ、別邸「蘆花浅水荘」での創作や文人との交流を紹介します。

-

◆終了◆「京都 日本画新展2022」

アート・展示キッズ・ジュニア入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年2月11日(金)~2022年2月20日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2008年より10年以上にわたり開催してきた「京都 日本画新展」。京都にゆかりのある若手日本画作家たちの制作を応援し、その活動の場を提供してきました。現在では本展に出品した多くの作家が、多方面で活躍しています。

今回も京都ならではの日本画展として「京都 日本画新展」を開催します。大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの33作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。

※作品は大賞 野上徹「ゆらぎの光景」 -

◆終了◆ 新収蔵記念:岸田劉生と森村・松方コレクション

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月29日(土)~2022年3月6日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

京都国立近代美術館は2021年3月、画家・岸田劉生の作品42点を一括収蔵しました。本展では、劉生の初期から晩年まで各時期の画風をそろえ、人物画や静物画などの代表作を含む同館所蔵の作品全てを公開します。

-

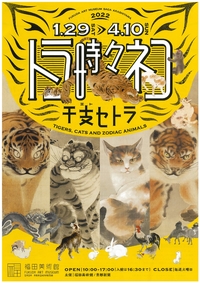

◆終了◆トラ時々ネコ 干支セトラ

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月29日(土)~2022年4月10日(日)

- 会場:福田美術館

2022年の干支の寅は、中国では霊獣や百獣の王とされています。

本展は、与謝蕪村、円山応挙など江戸時代に活躍した画家や、竹内栖鳳や大橋翠石ら明治から昭和にかけて活躍した有名画家が描いた虎の絵を主役として、他の干支を描いた作品なども、福田コレクションから厳選して展示します。

また2022年は「にゃー」とも読むことができる「2」が並ぶことから、愛らしい猫を描いた絵画も「時々」並べてご紹介。 -

視覚文化連続講座シリーズ2「視覚文化を横断する」

講演・フォーラムシニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月18日(土)~2022年4月16日(土)

- 会場:平安女学院大学京都キャンパス

絵画や映画など目に見える多様なジャンルを含む「視覚文化」についての理解を深めるための連続講座の第2シリーズを開催します。

「視覚文化を横断する」をテーマに、美術(水墨画/版画/日本画)、写真、映画、新聞などを題材に、専門家がそれぞれの分野を横断しながら「視覚文化」を語ります。

全8回。

是非お申し込みください。

※(2/28追記)3月19日開催の第8回講座の講師・内容が変更となります。

詳細は下記。 -

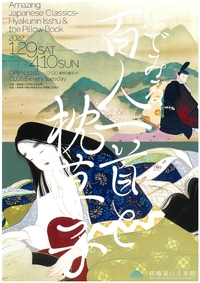

◆終了◆絵でみる百人一首と枕草子

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年1月29日(土)~2022年4月9日(土)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

2月20日、競技かるた界を牽引するトップ選手たちが集う「第3回 ちはやふる小倉山杯」が嵯峨嵐山文華館で開催されるにあたり、企画展「絵でみる百人一首と枕草子」を実施します。

百人一首ゆかりの作品を通じていにしえの殿上人たちの感性に触れていただくとともに、百人一首に選ばれた歌人の一人である清少納言にちなみ、「枕草子」の世界を想起させるような日本画の数々もお楽しみください。 -

特別企画展 生誕130年「描く・飾る・デザインするー堂本印象の流儀ー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年12月3日(金)~2022年3月21日(月)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

約60年にわたる画業において、絵画のみならず彫刻、陶芸、染織、木工、金工に至るまで多彩な創作活動を展開した堂本印象(1891-1975)。1966年(昭和41年)には自身のデザインによって堂本美術館(現・京都府立堂本印象美術館)を立ち上げるなど、生涯に渡ってその表現意欲が衰えることはありませんでした。

堂本印象生誕130年にあたる本年は、印象の創造を前・後編に分けて振り返る記念展を開催します。

後編となる本展は、「日本画家」の枠にとらわれない印象のマルチな創作活動に注目し、工芸品や美術館デザインなど、平面から立体、空間装飾にいたるまで、独特な美のセンスで彩る印象の一面に迫ります。平面から立体まで個性豊かな美意識の世界を紹介します。 -

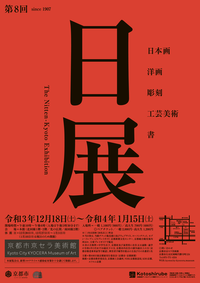

第8回日展京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年12月18日(土)~2022年1月15日(土)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館(北回廊1階・2階/光の広間/南回廊2階)

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。

当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。

現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。 -

櫻谷文庫(日本画家木島櫻谷旧邸)特別公開

アート・展示学び・体験女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年10月23日(土)~2021年11月28日(日)

- 会場:公益財団法人 櫻谷文庫

福田美術館・嵯峨嵐山文華館の二館合同で開催される展覧会「木島櫻谷 ~究めて魅せた「おうこくさん」~」の会期にあわせて櫻谷文庫は、櫻谷自ら設計に関わり建造した京都衣笠の邸宅・櫻谷文庫特別公開を実施いたします。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)