- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

.jpg)

◆終了◆「京都 日本画新展2021」

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年1月29日(金)~2021年4月12日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2008年より10年以上にわたり開催してきました「京都 日本画新展」。京都ゆかりの若手作家たちが日本画を描くことを応援し、その活動の場を提供してきました。現在では本展に出品した多くの作家が多方面で活躍しています。今回も京都ならではの日本画展として「京都 日本画新展」を開催します。大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの39作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。

※作品は大賞 石橋志郎「Tone」

※美術館「えき」KYOTOでの展示は終了いたしました(2月8日) -

◆終了◆改組 新 第7回日展京都展

アート・展示京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年12月19日(土)~2021年1月15日(金)

- 会場:京都市京セラ美術館

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。

当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。

現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。 -

◆終了◆ 特別企画展「小野竹喬・春男―父と息子の切ない物語―」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月6日(火)~2020年11月23日(月)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本の自然を穏やかに見つめ、明るく澄んだ色彩で情緒豊かな風景を描いた日本画家・小野竹喬。

父と同じ日本画家を目指すも志半ばに戦死してしまった息子・小野春男。

本展は、生涯にわたって移り変わる自然の様子を穏やかなまなざしで描き続けた竹喬作品を中心に、春男の素描やスケッチの数々を紹介する京都初の父子展です。

作品描写をとおした父子の交流を、彼らが共に過ごした京都・衣笠の地で感じて見てください。 -

◆終了◆ 大観と春草-東京画壇上洛-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年8月1日(土)~2020年10月11日(日)

- 会場:福田美術館

⽇本画壇の巨匠と⾔えば、誰もが名を思い浮かべる横⼭⼤観。彼の描いた富⼠⼭の絵は、圧倒的な存在感をもって我々の記憶に刻まれています。

しかし、⼤観の画⾵は当初から⼤衆に受け⼊れられたわけではなく、むしろ斬新すぎたため、「伝統を台無しにしている」という批判も受けました。これに対して⼤観は、盟友・菱⽥春草と共に⻄洋画や琳派などの古美術研究に励み、新しい画⾵を確⽴していきます。

本展では、日本画に新しい風を吹き込んだふたりの画家と、福田コレクションが誇る東京画壇たちの作品、近代日本画の魅力に迫ります。 -

◆終了◆悲運の画家たち

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月24日(土)~2021年1月11日(月)

- 会場:第一会場:福田美術館 第二会場:嵯峨嵐山文華館

画家たちの身に起きたさまざまな「悲運」に焦点を当て、作品に秘められたドラマに迫る展覧会です。福田美術館と嵯峨嵐山文華館の二館共同開催です。

-

◆終了◆ 京都市京セラ美術館開館記念展「京都の美術 250年の夢 第1部~第3部総集編 ―江戸から現代へ―」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月10日(土)~2020年12月6日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階、2階

日本文化の伝統と創造の中心地である京都が誇る美術の歴史。本展は、江戸から明治、昭和、そして現代まで約250年間の京都の美術を彩った名品を全国から集め、総合的に紹介します。当初3部構成で実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により展示計画を大幅に変更。第1部から第3部に出品予定であった作品を更に厳選し、「京都の美術 250年の夢」を展望できる総集編として再構成しました。「コロナ」の時代に開館する美術館として、様々な困難を乗り越えて、これからも「京都の美術」を継承・発展、また未来を展望できる展覧会として開催します。

会期は下記の通りです。

会期 2020年10月10日(土)~12月6日(日)

前期:10月10日(土)〜11月8日(日)

後期:11月10日(火)〜12月6日(日)

※前期・後期で作品が大幅に入れ替わります。 -

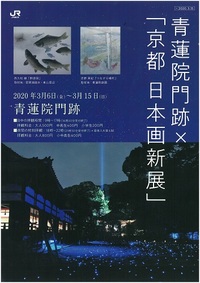

【開催延期】青蓮院門跡×「京都 日本画新展」

アート・展示夜間イベントあり京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年3月6日(金)~2020年3月15日(日)

- 会場:青蓮院門跡

日本画を志す若い作家の活動を奨励する「京都 日本画新展」。

これまでの通算11回の大賞受賞者による新作を京都・東山花灯路の時期に合わせて青蓮院門跡で展示します。

青蓮院門跡の格調高い厳かな空間で、東山の風景やいきもの、花と灯りをテーマにした日本画をお楽しみください。 -

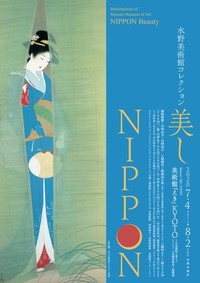

◆終了◆ 水野美術館コレクション 美しNIPPON

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- 開催期間:2020年7月4日(土)~2020年8月2日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

近代日本画に魅了されたホクト株式会社の創業者・水野正幸氏が長野市に創設した水野美術館。そのコレクションから、風光明媚な花鳥図や山水画、時節ごとの装いに身を包んだ麗しい美人画などを厳選してご紹介します。横山大観、菱田春草、上村松園ら近代日本画の巨匠たちが描いた「日本の美」をお楽しみください。

-

◆終了◆ 京都市京セラ美術館開館記念展 京都の美術 250年の夢 最初の一歩:コレクションの原点

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年6月2日(火)~2020年9月6日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階

本展は、開館の延期により未公開になっていた「京都の美術 250年の夢 最初の一歩:コレクションの原点」の再展示です。

京都市美術館のコレクションの「最初の一歩」がどのような内容であったのか、87年の歴史を遡って紹介する特別企画です。開館3年目(1935年)の春に初めて開催した「本館所蔵品陳列」に出品された、コレクションの原点となる所蔵作品47点を一挙に展示します。 -

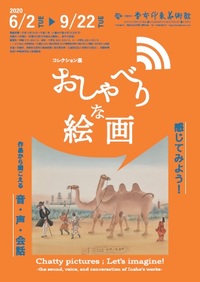

◆終了◆ コレクション展「おしゃべりな絵画 ―感じてみよう!作品から聞こえる音・声・会話ー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年6月2日(火)~2020年9月22日(火)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

約60年にわたる画業において、花鳥・人物・風景・神仏・抽象など幅広いテーマで多くの作品を描いた日本画家・堂本印象。

本展では印象が描いた、絵画の登場人物に注目します。

古今東西をテーマに繰り広げられる場面からは、描かれた人物たちの会話やつぶやきが聞こえてきそうです。

同時代の人物はもちろん、歴史上の人物や神、仏、仙人まで!

豊かな表情をもつ彼・彼女らの立場や関係性を探りながら、音声を想像してみることで、印象作品に親しみを感じてみてください。 -

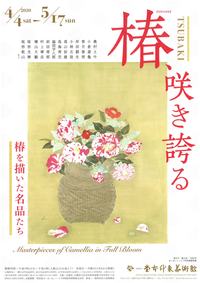

◆中止◆ 【通信販売あり】特別企画展「椿、咲き誇る 椿を描いた名品たち」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年4月4日(土)~2020年5月17日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本を代表する美しい花木で、吉祥の花として古くから愛され多くの絵画や工芸品のモチーフとして取り上げられてきた「椿」。

本展では、椿をテーマにした美術品の収集で知られるあいおいニッセイ同和損保コレクションから、尾形光琳・乾山の工芸品をはじめ、横山大観・村上華岳・徳岡神泉・奥村土牛・堀文子などの日本画、岸田劉生・熊谷守一などの洋画もあわせた57点の作品を展示します。

橋本花・牧進・鳥海青児など、京都で紹介される機会の少ない作家の作品にも注目です。

豪華メンバーによる、椿をモチーフにした作品の数々をお楽しみください。

また、堂本印象美術館コレクションのなかから、

椿を描いた堂本印象作品とスケッチ11点もあわせて紹介します。 -

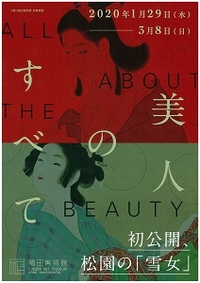

◆終了◆ 美人のすべて

アート・展示学び・体験シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年1月29日(水)~2020年3月8日(日)

- 会場:福田美術館

明治時代以降、日本画の重要なジャンルとして多くの画家により描かれた「美人画」。本展では上村松園を中心に、東西で活躍した画家による美人画を展示します。華麗な衣装、美しい仕草や表情を巧みに捉えた画家たちの描写力をご堪能ください。

また、このほど新発見された上村松園「雪女」も初公開! -

◆終了◆ 「京都 日本画新展2020」

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年1月24日(金)~2020年2月3日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2008年より10年以上にわたり開催してきました「京都 日本画新展」。京都ゆかりの若手作家たちが日本画を描くことを応援し、その活動の場を提供してきました。現在では本展に出品した多くの作家が多方面で活躍しています。今回も京都ならではの日本画展として「京都 日本画新展」を開催します。大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの40作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。新たに展開する本展にご期待ください!

※作品は大賞 監物紗羅「心の音」 -

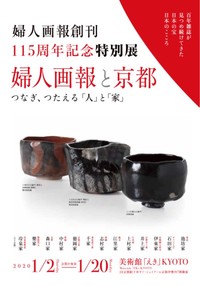

◆終了◆ 婦人画報創刊115周年記念特別展「婦人画報と京都 つなぎ、つたえる『人』と『家』」

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2020年1月2日(木)~2020年1月20日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

2020年に創刊115周年を迎える雑誌「婦人画報」が、とりわけ大切に誌面で紹介し続けてきたのが、茶道や華道、工芸、芸能といった京都の「人」と「家」です。

本展では、京都の13の家に伝わる宝物や代々が手掛けた作品など約80点を、「婦人画報」115周年の歴史から厳選した貴重な写真や記事とともにご紹介します。 -

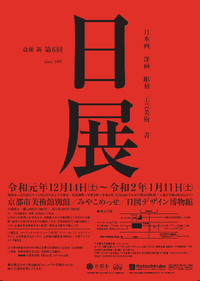

◆終了◆ 改組 新 第6回日展京都展

アート・展示京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年12月14日(土)~2020年1月11日(土)

- 会場:京都市美術館別館、みやこめっせ、日図デザイン博物館

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。

-

◆終了◆ DOMOTO INSHO 驚異のクリエイションパワー

アート・展示参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年11月30日(土)~2020年3月29日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

約60年にわたる画業において常に日本画の限界を超え、最前線の表現に挑戦し続けた画家・堂本印象。

印象は生涯にわたって風景、人物、花鳥、神仏など多様なモチーフを描きこなしましたが、特に1950年代半ばからは日本画家による抽象画という今までに見られなかった前衛的な表現で、画壇に鮮やかな足跡を残しました。

本展では、高知・五台山竹林寺の抽象表現で彩られた大胆な襖絵を美術館では14年ぶりに特別公開。あわせて、堂本印象美術館コレクションの中から印象の画技が冴えわたる代表的な作品を紹介します。

また印象作品の人気作を決める投票企画も実施。

その結果が2021年の堂本印象生誕130年記念展に生かされます。

是非お越しください。

襖絵のみ展示替え有

前期:2019年11月30日(土)~2020年2月2日(日)

後期:2020年2月4日(火)~2020年3月29日(日)

※新型コロナウィルス感染症の感染予防・拡散防止のため、

2020年2月28日(金)~3月23日(月)まで、臨時休館致します(3/21時点) -

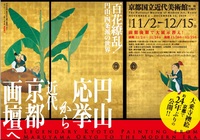

◆終了◆ 円山応挙から近代京都画壇へ

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け夜間イベントあり京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年11月2日(土)~2019年12月15日(日)

- 会場:京都国立近代美術館(岡崎公園内)

すべては応挙にはじまる―。

本展では応挙の代表作「郭子儀図」に加え、最晩年の傑作「松に孔雀図」を含んだ大乗寺障壁画を立体的に展示。さらに、円山・四条派の主要画家の作品を紹介します。 -

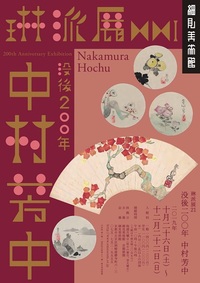

◆終了◆ 琳派展21 没後200年 中村芳中

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月26日(土)~2019年12月22日(日)

- 会場:細見美術館

細見美術館恒例の琳派展の第21弾は、没後200年の節目を迎える中村芳中を特集します。

中村芳中(?~1819)は江戸時代に大坂を中心に活躍した絵師です。

文人画風の山水画や、筆以外の物をつかって描く「指頭画(しとうが)」の他、尾形光琳に触発され「たらし込み」の技法を駆使した草花図などを描き光琳風の画家として親しまれました。

近年ではそのゆるい表現が「かわいい」と評され、人気を集める芳中。

本展では、文人画風や琳派風、俳画など芳中のさまざまな作品をご紹介します。

ほのぼのと愛らしい、芳中画の世界をお楽しみください。 -

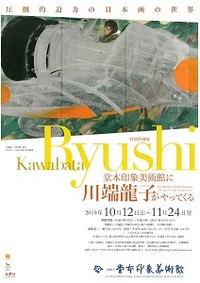

◆終了◆ 特別企画展「堂本印象美術館に川端龍子がやってくる ―圧倒的迫力の日本画の世界―」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月12日(土)~2019年11月24日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

東京で活躍した日本画家・川端龍子(1885-1966)。

龍子は、戦前より「健剛なる芸術」の創造を唱え、従来の日本画の伝統にとらわれない斬新で豪快な作風を創出したことで知られています。

龍子自らが主宰した美術団体「青龍社」は帝展・院展と肩を並べる日本画壇の一大勢力となりました。

この度、京都府立堂本印象美術館にて、龍子の初期から晩年にかけての代表作を取り揃え、その画業を振り返る展示を開催します。

龍子が1966年に没して以来、京都の美術館施設では初の回顧展です!

本展では龍子が主張した会場芸術の作品、京都を題材にした作品などを展示すると共に、京都にゆかりのある青龍社の画家たちの作品も一部紹介します。

龍子と同時期に活躍した日本画家である堂本印象(1891-1975)が立ててた美術館で、龍子芸術をお楽しみください。 -

◆終了◆ 再興第104回 院展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!滋賀ならでは!終了- 開催期間:2019年9月25日(水)~2019年9月30日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

岡倉天心・横山大観の意志を継ぐ、現代日本画の力作を一堂に!再興第104回「院展」を開催します。是非、ご高覧ください。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)