- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

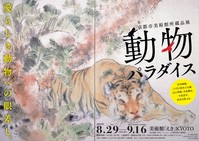

◆終了◆ 京都市美術館所蔵品展 動物パラダイス

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2019年8月29日(木)~2019年9月16日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

2020年3月21日のリニューアルオープンに向け、現在再整備工事中である京都市美術館(通称:京都市京セラ美術館)。

本展では、その所蔵品から「動物パラダイス」をテーマに選りすぐりの名品をご紹介します。

リニューアルオープンまでの間、京都市美術館の名品を堪能できる貴重な機会に、愛らしく表現された動物たちの作品群をお楽しみください。 -

.jpg)

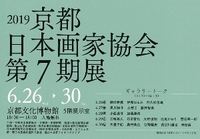

◆終了◆ 2019京都日本画家協会 第7期展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年6月26日(水)~2019年6月30日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

昭和16年(1941)に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた京都画壇の総合的な団体として、現在、京都を中心に活躍する約600名により構成されています。2019年から2021年の三年間にわたり、すべての所属作家の作品世界を紹介する本展覧会は、様々な画風が一堂に並ぶ国内随一の規模を誇る日本画展です。今回、会員の新作約160点を展観。日本の風土に根ざした穏やかな心地よさと感動を呼ぶ日本画の世界をお楽しみいただけます。

-

.jpg)

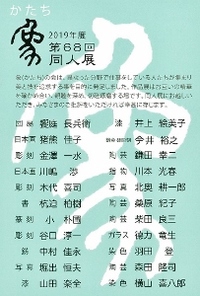

◆終了◆ 2019年度 第68回 象(かたち)同人会

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年6月4日(火)~2019年6月9日(日)

- 会場:京都府立文化芸術会館

象(かたち)の会は、日本画、工芸、写真、書などの異なった分野の作家たちが集まり、美と技を追求することを目的に発足した会です。22名の会員による作品をお楽しみください。

-

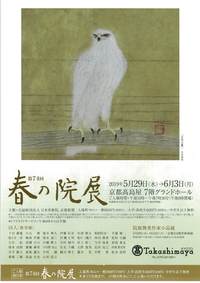

◆終了◆ 第74回春の院展

アート・展示終了- 開催期間:2019年5月29日(水)~2019年6月3日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

第74回春の院展を開催します。

日本美術院同人作品をはじめ招待作品、入選作品合わせて約150点を展観します。 -

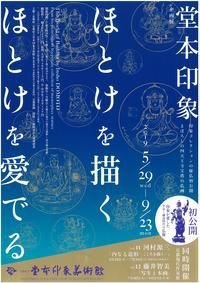

◆終了◆ 堂本印象 ほとけを描く ほとけを愛でる ―印象コレクションの秘仏初公開・まぼろしの四天王寺宝塔の仏画―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年5月29日(水)~2019年9月23日(月)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本画家・堂本印象は生涯多くの仏画を描きました。

その代表作とされるのが、1940年に手掛けた大阪の四天王寺宝塔の堂内絵画です。この宝塔は、不運にも1945年に戦火によって消失してしまいましたが、下絵は現在まで残されています。

本展では、この四天王寺宝塔の下絵計24点を前期後期通じて一挙に公開!

また関連する仏画も展観し、印象が宝塔の絵画を描いた軌跡をたどります。

さらに、本展では堂本印象コレクションの仏像を初公開。

優れた目利きとしても知られる印象が自身で集めた、平安~鎌倉時代の貴重な仏像をご覧いただけます。 -

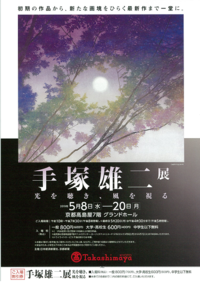

◆終了◆ 手塚雄二展 光を聴き、風を視る

アート・展示終了- 開催期間:2019年5月8日(水)~2019年5月20日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

1953年神奈川県に生まれ、東京藝術大学在学中に院展初入選を果たした手塚雄二。

故・平山郁夫に師事し、39歳の若さで日本美術院同人に推挙された同氏の初期の作品から最新作までを一堂に展覧いたします。 -

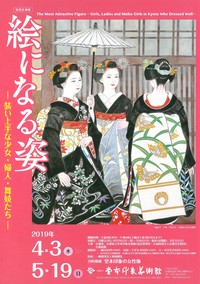

◆終了◆ 特別企画展「絵になる姿―装い上手な少女・婦人・舞妓たち―」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年4月3日(水)~2019年5月19日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

色とりどりの華やかな衣装の女性像は、日本画の画題のひとつとして多くの人々から親しまれてきました。

本展では、大正・昭和・平成期の京都の日本画家によって描かれた女性の姿を紹介します。

菊池契月、三谷十糸子、秋野不矩、三輪良平らによって描かれた愛らしい少女、麗しい婦人、優美な京の舞妓たちなど、それぞれの画家が追及した多彩な女性像の世界をお楽しみください。 -

.jpg)

◆終了◆ 「京都 日本画新展2019」

アート・展示入場・参加無料女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月25日(金)~2019年2月4日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO JR京都駅下車すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接

2008年より10年にわたり開催してまいりました「京都 日本画新展」、続「京都 日本画新展」を通じて日本画を志す若手作家たちが、日本画を描くことを応援し、その活動の場のひとつを提供してきました。今、同展に出品した多くの作家が活躍しています。引き続き、日本画を志す若手作家とともに、京都ならではの日本画展を目指し、「京都 日本画新展」を展開いたします。本展では、大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの40作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。新たに展開する本展にご期待ください!

※作品は大賞 山本真澄「人天」 -

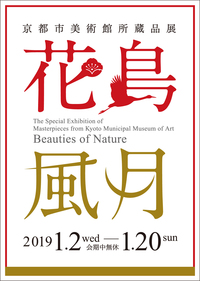

◆終了◆ 京都市美術館所蔵品展 花鳥風月

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月2日(水)~2019年1月20日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

京都市美術館は1933(昭和8)年に設立され、建築当初の面影を残す日本国内有数の歴史ある大規模公立美術館です。同館所蔵のコレクションは多岐にわたり、近現代の日本画・洋画・彫刻・工芸・書・版画など約3,500点を所蔵しています。

本展覧会では、2019年度中のリニューアルオープンに向け、現在本館が改装中である京都市美術館所蔵の数ある珠玉の作品のなかから、新春にふさわしく晴れやかな「花鳥風月」をテーマに日本画・洋画・工芸作品36点を紹介します。新春を彩る名品の数々をお楽しみください。 -

◆終了◆ 改組 新 第5回 日展 京都展

アート・展示京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年12月15日(土)~2019年1月12日(土)

- 会場:京都市美術館別館、みやこめっせ、日図デザイン博物館

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展は今年110年を迎えます。日本画と西洋画、彫刻の3部制で始まりましたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書が参加しました。現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁して世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。

-

◆終了◆ 漆軒と印象 明治生まれの堂本兄弟・うるしと日本画の競演

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年12月13日(木)~2019年3月17日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本画家・堂本印象の兄で、大正末期から昭和にかけて活躍した漆芸家・堂本漆軒。

漆芸の分野で洗練された美を追求した漆軒と新しい日本画を創造した印象、堂本兄弟の美の世界を紹介する展示を、京都府立堂本印象美術館で開催します。 -

.jpg)

◆終了◆ 創立60周年記念 京都伝統陶芸家協会展2018

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月20日(土)~2018年11月11日(日)

- 会場:白沙村荘 橋本関雪記念館

白沙村荘秋季展として、昭和34(1959)年発足の京都伝統陶芸家協会の60周年記念展を開催します。合わせまして、今春に里帰りを果たしました橋本関雪の文展出品作品「琵琶行」(1910)と「木蘭」(1917)のアンコール展示を行ないます。

-

◆終了◆ リニューアルオープン記念展覧会Ⅱ 徳岡神泉―深遠なる精神世界―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月13日(土)~2018年11月25日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

生涯の大半を京都で過ごし、身近な自然をモチーフに絵画制作を行った画家・徳岡神泉。幽玄ともいわれる独自の境地にたどりついた神泉芸術の特性を紹介する展示を、京都府立堂本印象美術館で開催します。

-

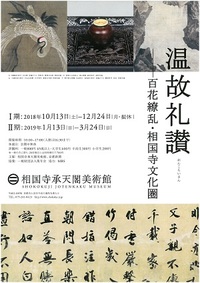

◆終了◆ 温故礼讃 ― 百花繚乱・相国寺文化圏

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月13日(土)~2019年3月24日(日)

- 会場:午前10時~午後6時(最終日は午後5時閉場)

禅の古刹としての存在を誇る相国寺の、他の京五山とは異なる独自の文化活動を「相国寺文化圏」と銘打ち、国宝、重要文化財を多く含む、相国寺・金閣・銀閣伝来の名品を二期に分けて一同に展観。水墨画、墨跡、伊藤若冲筆「竹虎図」、円山応挙筆「大瀑布図」(重要文化財)、雪舟筆「毘沙門天像」など、中世から今に至るまで伝来・継承されてきた名品の数々をお楽しみください。

Ⅰ期 2018年10月13日(土)~12月24日(月・振休)

Ⅱ期 2019年1月13日(日)~3月24日(日) -

◆終了◆ 再興第103回 院展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月26日(水)~2018年10月1日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール(四条河原町角)

岡倉天心・横山大観の意志を継ぐ、現代日本画の力作を一堂に!再興第103回『院展』を開催します。是非、ご高覧下さい。

-

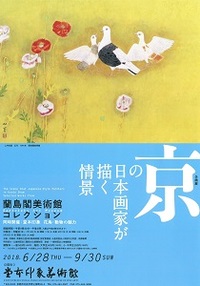

◆終了◆ 企画展「蘭島閣美術館コレクション 京の日本画家が描く情景」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年6月28日(木)~2018年9月30日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

広島県呉市下蒲刈にある蘭島閣美術館は、1991年の開館以来、日本の近現代絵画や地元ゆかりの作家の作品を数多く収集しています。なかでも、日本の近現代絵画は開館当初から重点を置いて収集が進められてきました。

本展では蘭島閣美術館の近現代絵画コレクションの中から、京都を拠点に活動した作家に注目。福田平八郎、小野竹喬、山口華楊をはじめとする昭和期の作品から、竹内浩一、渡辺信喜、岡村倫行など現代に活躍する作家の作品を取り上げ、彼らが描いた花鳥や風景、人物などの表現を改めて京都衣笠の地で紹介します。

普段、京都で目にすることが少ない作品の数々をこの機会にお楽しみください。 -

.jpg)

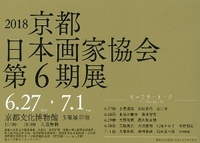

◆終了◆ 2018京都日本画家協会 第6期展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年6月27日(水)~2018年7月1日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

昭和16年(1941)に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた京都画壇の総合的な団体として、現在、京都を中心に活躍する約600名により構成されています。2016年から2018年の三年間にわたり、すべての所属作家の作品世界を紹介する本展覧会は、様々な画風が一堂に並ぶ国内随一の規模を誇る日本画展です。今年はその三年目。日本の風土に根ざした穏やかな心地よさと感動を呼ぶ日本画の世界をお楽しみいただけます。

-

◆終了◆ 絵描きの筆ぐせ、腕くらべ ―住友コレクションの近代日本画

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年5月26日(土)~2018年7月8日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

住友邸宅を飾った日本画家たちのくせのある名画、勢揃い!!

住友家に伝わった近代日本画の名品を、画家の筆ぐせからご鑑賞いただく展覧会を開催します。明治後期から昭和にかけて、大阪や京都、東京にあった住友家では、それぞれの地域の画壇に所属する日本画家たちの作品がかけられ、鑑賞されていました。東山魁夷、菊池容斎、富岡鉄斎、竹内栖鳳など近代ならではの表現を求めた日本画家たちの腕くらべをお楽しみください。 -

◆終了◆ リニューアルオープン記念展覧会「堂本印象 創造への挑戦」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年3月21日(水)~2018年6月10日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

堂本印象の名作と美術館建築がともに楽しめる、京都府立堂本印象美術館。同館は堂本印象の芸術そのものといえます。そのことを大切に、半年ぶりに生まれ変わります。リニューアルオープン記念展の第一弾として、「堂本印象 創造への挑戦」を開催します。一つの様式に安住することなく、常に新しい日本画を追求し続けた堂本印象の多彩な画業を紹介します。

-

◆終了◆ 明治150年展 明治の日本画と工芸

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年3月20日(火)~2018年5月20日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

明治時代、政府は殖産興業や輸出振興政策を推進。

1873年のウィーン万国博覧会への参加をきっかけに日本の工芸品への関心が世界的に高まりました。

本展では、当時の技術力を結集して作り出した工芸品の数々と共に、工芸図案などを描いた日本画家たちの作品など、明治の美術品を一堂に展観します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)