- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ 特別企画展 生誕120年記念「モダニスト福田豊四郎、秋田を描く 土田麦僊に愛された日本画家」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年10月9日(水)~2024年11月24日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本画家・福田豊四郎の京都では初となる回顧展を開催します。

福田豊四郎(1904-1970)は郷里秋田の風景を詩情豊かに描きながら、一方で日本画の革新を目指したモダニストという面を持ちます。

豊四郎ははじめ京都で洋画を学んだ後、東京の川端龍子と京都の土田麦僊に師事し、日本画家となりました。

1928年に活動拠点を東京へ遷してからは、龍子の青龍社に所属して意欲作を発表しますが、1933年に脱退し、その後、吉岡堅二とともに西洋絵画の手法などを取り入れた新しい感覚の日本画を追求して前衛的な活動を推し進めていきます。1948年の創造美術(のちの創画会)旗揚げの際にはその先頭に立ち、戦後の日本画を牽引しました。

本展では、豊四郎が生涯にわたり愛した秋田に題材を求めた作品を中心に、初期から晩年までの代表作を一堂に紹介するとともに、豊四郎に影響を与えた土田麦僊・川端龍子等の作品や初公開の書簡資料なども紹介。

進取の気風にあふれる表現と、秋田への郷土愛に満ちた豊四郎芸術の魅力に迫ります。 -

.jpg)

第108回 二科展 巡回京都展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月26日(火)~2024年12月1日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館本館 南回廊2階

美術

1914年、石井柏亭・梅原龍三郎・有島生馬・坂本繁二郎らが結成した『二科会』。常に新傾向の作風を吸収し、岸田劉生・佐伯祐三・藤田嗣治・岡本太郎・東郷青児など美術史上欠かすことのできない多くの著名な芸術家を輩出しています。同会の会員、会友、一般入選の力作をぜひご高覧ください!! -

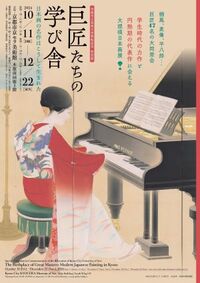

京都市⽴芸術⼤学移転記念 特別展「巨匠たちの学び舎 ⽇本画の名作はこうして⽣まれた」

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年10月11日(金)~2024年12月22日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊1F

京都市⽴芸術⼤学の前⾝となった、京都府画学校、京都市⽴美術⼯芸学校、京都市⽴絵画専⾨学校を振り返り、教員、卒業⽣の画家総勢47⼈を紹介。

2023(令和5)年、京都市⽴芸術⼤学はキャンパスを京都駅東部へ全⾯移転しました。京都市⽴芸術⼤学は、1880(明治13)年に京都府画学校として開校して以来、何度も校地を移転しながら歴史を重ねており、今回もまた新たな歴史の1ページとなります。

近代京都の画家たちが、⽇本画の将来を⾒据えながら、紡いできた学校の歴史。⽵内栖鳳、⼭元春挙などが教壇に⽴ち、⼟⽥⻨僊、村上華岳、⼩野⽵喬ら数多くの画家が学びました。

本展では、のちに巨匠となり、画壇に燦然と輝いた⽇本画家たちの若き⽇の挑戦作や、教員となった画家たちが矜持をもって制作した名作を、学校の歴史とともに回顧します。⼤学の前⾝である京都府画学校や美術⼯芸学校、絵画専⾨学校で研鑽を積んだ47⼈の画家を⼀堂に紹介。学校時代に、悩みながら制作した卒業制作や画壇デビュー時の作品など、画家の初期作と、評価を⾼めた充実期の代表作が並びます。京都の近代美術を育んだ場所「学び舎」について、知るための機会になれば幸いです。

【主な出展作家】

竹内栖鳳、菊池契月、木島櫻谷、都路華香、村上華岳、土田麦僊、小野竹喬、堂本印象、徳岡神泉、山口華楊 -

◆終了◆ 美しい春画―北斎・歌麿、交歓の競艶―

アート・展示年齢制限あり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月7日(土)~2024年11月24日(日)

- 会場:細見美術館

細見美術館で8年ぶりの春画展「美しい春画-北斎・歌麿、交歓の競艶-」が開催されます。

春画は、一般に、人間の性愛を描いた絵画の総称で、男女の姿がおおらかに、時にユーモアをもって描かれています。江戸時代には「笑い絵」とも呼ばれ、浮世絵の普及とともに、大名から庶民まで貴賤を問わず、男女対等に楽しまれました。また、春画は縁起物でもあり、嫁入り道具として母から娘や嫁に受け継がれています。

この展覧会では、版画・版本の作品に加え、特に、1 点ものである絵画作品、いわゆる「肉筆春画」に焦点をあて、書籍などに掲載され、存在は知られながらも、美術館での展示が叶わなかった作品をご紹介する機会となります。

日本の美術館では初公開となる葛飾北斎の幻の名品「肉筆浪千鳥」や、喜多川歌麿の大作、さらには海外から里帰りを果たした作品を含む、精選された美麗な春画 約70 件を心ゆくまでご鑑賞ください。

※本展は18歳未満の入場不可です。

※巡回予定はありません。 -

◆終了◆ 生誕140年記念 石崎光瑤

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月14日(土)~2024年11月10日(日)

- 会場:京都文化博物館 4・3階展示室

―若冲を超えろ!絢爛の花鳥画―

2024年9月14日(土)から11月10日(日)までの期間、京都文化博物館にて特別展「生誕140年記念 石崎光瑤(いしざきこうよう)」を開催します。

石崎光瑤(1884~1947)は、明治後期から昭和前期にかけて京都を中心に活躍し、鮮やかな色彩で独自性に富んだ華麗な花鳥画を数多く残した日本画家です。

富山県に生まれた光瑤は、石川県金沢に滞在した江戸琳派の絵師・山本光一(やまもと こういつ)に師事、その後19歳で京都に出て、日本画の大家である竹内栖鳳に入門しました。1916年から翌年にかけてインドを旅し、帰国後、その成果として熱帯風景の花鳥を主題とした《熱国妍春 (ねっこくけんしゅん)》、《燦雨 (さんう)》を描いて文展・帝展で二年連続の特選を受賞、注目を集めました。

光瑤は、早くから伊藤若沖に関心を持ち、1925年には若沖の代表作を発見、雑誌に紹介しました。また、京狩野をはじめ広く古画を学習し、制作にも活かしました。

本展は、生誕140年の節目に、光瑤の故郷・南砺市立福光美術館(富山県)のコレクションを中心に、初期から晩年までの代表作を一挙公開し、光瑤の画業の全貌を紹介します。 -

.jpg)

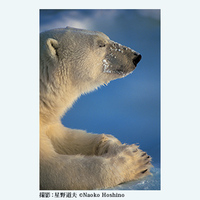

◆終了◆ 写真展 星野道夫 悠久の時を旅する

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月14日(土)~2024年9月30日(月)

- 会場:大丸ミュージアム〈京都〉大丸京都店6階

少年の頃から北の自然に憧れ、極北の大地アラスカに生きた星野道夫。取材中に事故で亡くなり、25年以上を経た現在においても、心打つ大自然や動物の写真と美しい文章で、多くのファンを魅了しています。

北極圏の大自然、そこに息づく野生動物や人々、そして語り継がれた神話……

星野は多くの「出会い」を通じて思索を深め、写真家として成長していきました。本展では、20歳のときに初めて足を踏み入れたアラスカの村の記録から、亡くなる直前まで撮影していたロシアのカムチャツカ半島での写真までを一望します。また、20歳のときにシシュマレフ村の村長に宛てて書いた手紙をはじめ、貴重な資料展示を交え、旅を終えることなく急逝した星野道夫の足跡を辿ります。未完の作品群から、「自然と人の関わり」を追い続けた星野の終わりなき旅に思いを馳せていただければ幸いです。 -

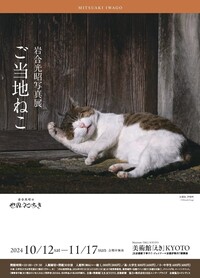

◆終了◆ 岩合光昭写真展 ご当地ねこ

アート・展示講演・フォーラム夜間イベントあり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年10月12日(土)~2024年11月17日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

全国のネコファンに愛され続けているNHKの人気番組「岩合光昭の世界ネコ歩き」。各地のネコと出あうこの番組は、ついに日本全国47都道府県を完全制覇!

本展には全国の「ご当地ねこ」たちが大集合します。会場では、その土地ならではの気候風土の中で暮らすネコたちの豊かな表情や仕草、躍動感をとらえた写真約140点を展覧します。最新写真集や展覧会会場限定グッズの販売、サイン会等のイベントも開催。岩合さんが訪ね歩いた日本全国のネコたちに出あう旅へ、あなたも一緒に出かけてみませんか。 -

◆終了◆秋季特別展「眷属」

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月21日(土)~2024年11月24日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

眷属(けんぞく)とは、仏菩薩など信仰の対象となる主尊に付き従う尊格のことです。仏教美術では主尊のまわりを囲むようにあらわされ、仏法を守護したり、主尊を信仰する者に利益を与えたりする役割を担っています。

龍谷ミュージアムで昨年度開催した特集展示「眷属―ほとけにしたがう仲間たち―」が、この秋、特別展としてパワーアップし、各地から約80件の作品が集います。

仏教美術における名脇役ともいえる眷属の個性豊かな姿をご覧ください。 -

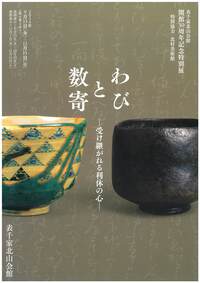

◆終了◆表千家北山会館 開館30周年記念特別展「わびと数寄(すき)-受け継がれる利休の心-」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月13日(金)~2024年12月15日(日)

- 会場:表千家北山会館

千利休は、古来より日本の風土で育まれてきた「和」の心を茶の湯の精神とし、人と人との心の交わりを重んじるわび茶を大成します。

利休の茶の湯は、千家を中心としつつ、大名・武士、禁裏・公家、町衆など、さまざまな人たちによって継承されることとなります。

そのなかで、茶の湯の諸流派が生まれ、また伝来の名物道具を珍重し型にとらわれない数寄の茶に親しむ人たちもふえて、茶の湯は豊かな広がりを見せていきます。

しかし、わびと数寄は、表現は異なっていても、その根底にあるものは利休から受け継がれた心そのものといえるでしょう。

この特別展では、茶人の人となりやことばにも注目しながら、わびと数寄の道具が語りかける利休の心を訪ねます。 -

.jpg)

◆終了◆ シリーズ展「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:阿弥陀さん七変化!」

アート・展示シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月13日(土)~2024年8月18日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

今回の特集展示のテーマは「阿弥陀さん七変化!」。

阿弥陀如来は西方にある極楽浄土の教主で、浄土教の広がりとともにアジア各地で信仰されました。日本でも浄土真宗をはじめ様々な宗派で大切にされ、阿弥陀さんの姿をかたどった彫像や絵像、あるいは名号が、お寺やお堂の本尊として安置されてきました。

その一方、阿弥陀さんは多面的な信仰体系や教義のなかで、実にバラエティ豊かに姿を変える仏でもあります。本特集では、滋賀県東近江市・梵釈寺の宝冠阿弥陀如来坐像(重要文化財、平安時代前期)をはじめ、多彩に変身する阿弥陀さんの造形をご紹介します。知ってるようで知らない、まだ出会ったことのない阿弥陀さんをご堪能ください。 -

樂美術館 樂歴代 特別展「樂之器 萬華乃彩」

アート・展示学び・体験参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月7日(土)~2024年12月24日(火)

- 会場:樂美術館

大皿、小皿、向付、蓋物、さまざまな器の数々。懐石料理に華を添える器は、茶の湯の趣向に合わせて、また季節感を演出するにも欠かせないものです。樂の器は黒樂、赤樂、白樂はじめ、緑釉、黄釉、飴釉など、色調も豊か、さまざまなデザインがあり、料理をひきたて楽しませてくれます。しかも手捏ねで一枚ずつ造る樂焼の器には、どこかプリミティブ(原始的)な味わいがあり、温かさがあります。

本展では、樂歴代の制作した向付、皿を中心に展示します。初代の長次郎には器の制作はありませんが、二代常慶から樂歴代オールキャスト、まさに百花繚乱・萬華乃彩、季節の華が咲き乱れます。

なお、第3展示室には「100年ごとに見る歴代の茶碗」を展示、また、第2展示室では「京料理 老舗之樂」と題し、京都の老舗料亭に協力を仰ぎ、料亭所蔵の樂の器の逸品を出品いただきます。

本展に関連し、料亭協力による特別イベントも開催いたします。展覧会と合わせて、ぜひご参加ください。

* ご出品料亭:菊乃井、京都吉兆、京大和、瓢亭、和久傳

(敬称略 五十音順) -

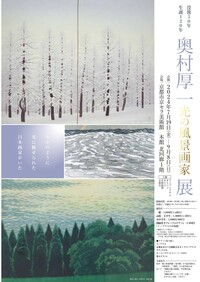

没後50年 生誕120年 奥村厚一 光の風景画家 展

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月19日(金)~2024年9月8日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階

2024年に生誕120年、没後50年となるのを記念して、風景表現を一貫して追求した日本画家・奥村厚一(おくむら・こういち/1904-1974)展を開催します。1976(昭和51)年、京都市美術館では奥村厚一の遺作展を開催し、本展は京都市京セラ美術館ではそれ以来の大規模な回顧展となります。

1904(明治37)年、京都市に生まれた奥村厚一は、京都市立絵画専門学校研究科へ進学すると同時に、西村五雲に師事しました。1929(昭和4)年に第10回帝展に《山村》が初入選して以来、官展を中心に京都や信州などの土地を題材に、精緻な筆致に鋭く季節を捉えた風景表現を発表し、1946(昭和21)年、雪に覆われ立ち並ぶ木々を清澄な空気の下に描いた《浄晨》で特選を受賞しました。しかしその2年後、1948(昭和23)年には山本丘人、上村松篁、秋野不矩らとともに創造美術を結成して官展を離れ、新しい日本画を創造する活動に身を投じます。それまでの日本画表現に疑義を呈し、自らの制作を厳しく問い直す中で、それまでの繊細な描線から、太い輪郭線や、面として大きく対象を捉えた風景表現を追求していきます。さらに描く対象を大写しにして、大胆に抽象化し、激しい波や雲などの自然現象や木々の生命感を強調する作風も生まれました。本展では、奥村厚一の初期から晩年の制作を各時期の代表作で振り返ると共に、京都市美術館などが所蔵するスケッチもあわせて展示します。このスケッチは、日本各地を旅し、厳しい自然や風景と直接向き合い、卓抜な構図と堅実な写生でその姿を克明に捉えた奥村の制作の原点を示すともいえる作品群となります。 -

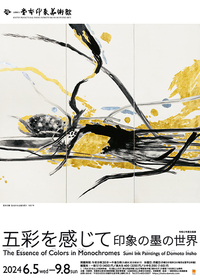

企画展「五彩を感じて 印象の墨の世界」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年6月5日(水)~2024年9月8日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

「墨に五彩あり」という言葉があります。

濃淡の階調や巧みな筆さばきによって、墨のみでも色を感じさせる世界を創り出せるのです。中国から伝わった水墨画は禅の教えとともに広まり、日本で独自の発展を遂げました。

日本画家・堂本印象は墨を愛した一人です。

本展では、初期の水墨表現から、戦後のアンフォルメルに影響を受けた抽象画まで、印象の幅広い墨の世界を紹介します。 -

2024京都日本画家協会第10期展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年7月3日(水)~2024年7月7日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

1941(昭和16)年に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた会員相互の交流と、京都画壇としての後進育成を目的とした団体で、現在、京都を中心に活躍する約540人の作家で構成されています。

本展はすべての所属作家の作品を3年かけて一巡する展示の4巡目として、2024・25・26年の3年間で全会員の作品を紹介します。

今回は約140人の会員作家による新作を展示。

さまざまな画風が一堂に並ぶ本展で、現代京都の日本画の諸相をご堪能ください。 -

京セラギャラリー 2024 年春季特別展 「心地の良い場所 -京都 日本画新展入賞者展-小谷光/森萌衣/山部杏奈 」

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年6月1日(土)~2024年6月30日(日)

- 会場:京セラギャラリー

京セラギャラリーにて、「京都 日本画新展」入賞者の小谷光・森萌衣・山部杏奈による作品展を開催します。

「心地の良い場所」とはどのようなものでしょう。仕事、生活、人間関係など日々過ごす中で、ついつい何かに追われ、息苦しく感じることはありませんか?そんな時に、ホッと一息つくことは大切です。どこか心落ち着く、調和に満ちた「心地の良い場所」に身を置くことで、改めて自分と向き合い、新たな歩みを進められるのではないでしょうか。

本展では「京都日本画新展」入賞歴のある 3 名の若手日本画家が、「心地の良い場所」をテーマに、それぞれの世界観でギャラリー内の空間を演出します。 作家それぞれが魅せる「心地の良い場所」で、ゆったりとしたひと時を過ごしてみませんか。 -

生誕150周年記念 菱田春草と画壇の挑戦者たち ―大観、観山、その後の日本画へ

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年5月25日(土)~2024年7月7日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

明治後期に新しい日本画のあり方を模索しながら、数々の傑作を生みだした日本画家・菱田春草(1874-1911)。36歳という若さで世を去るまで、常に革新的な表現を求め続けたその画業を辿ります。本展では、春草が試みた表現を「線」や「空気・光」「色彩・古典」などの視点からご紹介し、ともに研鑽を積んだ横山大観、下村観山ら春草とゆかりの深い作家の作品と併せて画壇の挑戦者たちの表現に迫ります。また、本展は春草の故郷・長野県において初期日本美術院作家の代表的な作品を数多く所蔵している水野美術館の特別協力により、その貴重なコレクションのなかから選りすぐった作品による展覧会となります。

-

◆終了◆ 創工会×和中庵in鹿ケ谷2024

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年5月13日(月)~2024年5月19日(日)

- 会場:和中庵(ノートルダム女学院中学高等学校内)

今回で4回目を迎える「創工会 × 和中庵 in 鹿ケ谷」。ノートルダム女学院中学高等学校構内の和中庵において工芸美術 創工会の会員による展覧会を開催します。

歴史ある和洋建築の空間に、陶芸、漆芸、染色、硝子、金工、金石、人形、木工の作品を展示します。ぜひご覧ください。 -

◆終了◆ 第110回記念「光風会展」京都展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年5月28日(火)~2024年6月2日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館本館 南回廊2階

1912年に設立され、文展、帝展、日展の中核として発展し、一世紀以上の歴史を刻んできた光風会。110回の節目を迎えた今年、京都展では絵画部、工芸部の会員、会友、一般入選の作品132点を展示します。

-

◆終了◆ 第73回象(かたち)同人展

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年6月11日(火)~2024年6月16日(日)

- 会場:京都府立文化芸術会館1階

象(かたち)の会は、日本画、工芸、写真、書などの異なった分野の作家たちが集まり、美と技を追求することを目的に発足した会です。22名の会員による作品をお楽しみください。

-

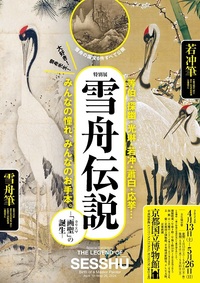

◆終了◆ 特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生―

アート・展示音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年4月13日(土)~2024年5月26日(日)

- 会場:京都国立博物館 平成知新館

長谷川等伯、伊藤若冲、曾我蕭白等…実にさまざまな画家たちが雪舟を慕い、その作品に学びながら、新しい絵画世界を切り開いていきました。その多様な雪舟受容を通して、「画聖」雪舟誕生の過程を明らかにすることを目指す特別展を開催します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)