- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ ―こころのふるさと―平安神宮 紅しだれコンサート2019

音楽その他公演夜間イベントあり京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年4月4日(木)~2019年4月7日(日)

- 会場:平安神宮

1989(平成元)年に始まり、平成の時とともに歩んできた「平安神宮 紅しだれコンサート」。優美に彩られた南神苑と東神苑の紅しだれ桜と、東神苑貴賓館をステージに演奏される癒やしの音楽を楽しんでいただきます。会場には客席を設けず、ライトアップされた神苑を散策しながら、東神苑・栖鳳池のほとりでしばらくの間、音楽に耳を傾けていただくコンサートです。

-

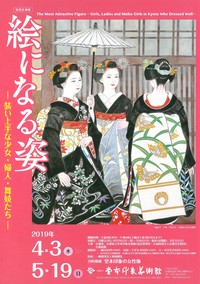

◆終了◆ 特別企画展「絵になる姿―装い上手な少女・婦人・舞妓たち―」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年4月3日(水)~2019年5月19日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

色とりどりの華やかな衣装の女性像は、日本画の画題のひとつとして多くの人々から親しまれてきました。

本展では、大正・昭和・平成期の京都の日本画家によって描かれた女性の姿を紹介します。

菊池契月、三谷十糸子、秋野不矩、三輪良平らによって描かれた愛らしい少女、麗しい婦人、優美な京の舞妓たちなど、それぞれの画家が追及した多彩な女性像の世界をお楽しみください。 -

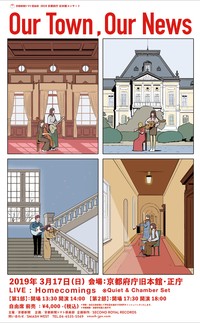

◆終了◆ 2019京都府庁旧本館コンサート「Our Town, Our News」LIVE:Homecomings ※Quiet & Chamber Set

音楽その他公演年齢制限あり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年3月17日(日)~2019年3月17日(日)

- 会場:京都府庁旧本館・正庁

Homecomingsが3月17日午後2時と6時の2回、重要文化財の京都府庁旧本館でコンサート「Our Town, Our News」を開催します。

※チケットは1部、2部とも完売しました -

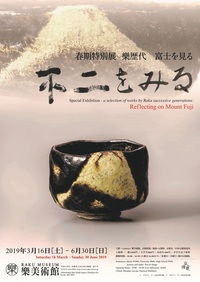

◆終了◆ 春期特別展 樂歴代 富士を見る

アート・展示講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニアシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年3月16日(土)~2019年6月30日(日)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

新しい元号がスタートする本年、樂家も代替わりをします。新しき年への思いを込めて、樂歴代展を開催します。本展では、特に日本の象徴・霊峰富士を意匠のに取り入れた歴代作品を展示します。黒樂・赤樂茶碗にくっきりと描かれた富士の絵のように、すがすがしい未来世界となりますようにとの思いを込めた展覧会です。

-

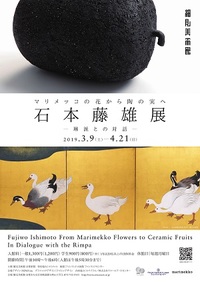

◆終了◆ 石本藤雄展 マリメッコの花から陶の実へ ―琳派との対話―

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年3月9日(土)~2019年4月21日(日)

- 会場:細見美術館

日本とフィンランドの外交関係樹立100周年を記念して、

テキスタイルデザイナー・陶芸家として活躍する石本藤雄の原点と、新たな作品を紹介する展示を開催します。

マリメッコデザイナー時代の作品のほか、近年手掛けた陶の作品も展示。

また、京都展では細見コレクションの主軸である「琳派」作品との競演も見どころです。

石本藤雄の作品を堪能できる、京都では初の展覧会。

石本作品と琳派作品の時空を超えた新たな出会いをお楽しみください。 -

◆終了◆ 京都の染織 1960年代から今日まで

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年3月8日(金)~2019年4月14日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

平安遷都がなされてから1200年以上にわたり京都の染織家たちが技術を受け継ぎ、時代とともに変化させてきた意匠、形態などを紹介します。ぜひご覧ください。

-

.jpg)

◆終了◆ ARTISTS’ FAIR KYOTO 2019

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年3月2日(土)~2019年3月3日(日)

- 会場:京都新聞ビル印刷工場跡(B1F)

国内外で活躍する芸術家から推薦を受けた若手作家、公募選出の若手作家らが作品を出品する「ARTISTS’ FAIR KYOTO(アーティスツ フェア キョウト)2019」を開催します。現代アートが集う新感覚のアートイベントをお楽しみください。

-

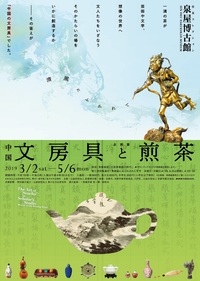

◆終了◆ 春季企画展「中国文房具と煎茶 ― 清風にふかれて」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年3月2日(土)~2019年5月6日(月)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

泉屋博古館所蔵の住友コレクションの核を形成した15代当主・住友春翠(1864~1926)は、中国の文人趣味に憧れ、中国文房具を数多く収集しました。世の喧噪を煩い、自然の中で哲学や芸術について語らう生活を理想とする文人によって愛好されてきた文房具。彼らの書斎(文房)を清雅の境地へと昇華させた文房具は、現代の私たちが想像するいわゆる「ステーショナリー」の範疇を大きく超えるものでした。こうした中国の文人趣味は、江戸時代以降、煎茶の流行によって日本に広まります。文人趣味と結びついた煎茶の理念は「清風」と形容され、煎茶席は文房具で清らかに彩られました。

本展では春翠が楽しんだ近代の煎茶会のしつらえをイメージした展示によって、清風そよぐ文人の世界へみなさまをいざないます。 -

.jpg)

◆終了◆ 京都経済センター竣工記念 井隼慶人展

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年3月1日(金)~2019年3月24日(日)

- 会場:染・清流館

3月16日に開業する京都経済センターに作品が恒久設置されることを記念して「井隼慶人展」を開催します。約3mを超える大作を中心に、日本新工芸展内閣総理大臣賞受賞作「夏のなごり」、京展賞受賞作「風の旅」ほか約20点を展観。蝋防染の技術を駆使して、身近な動植物や水辺の風景などを主題に洗練された染色作品を発表しつづけてきた同氏の作品をぜひお楽しみください。

-

.jpg)

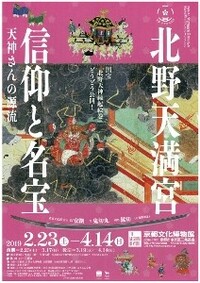

◆終了◆ 北野天満宮 信仰と名宝 ー 天神さんの源流 ー

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年2月23日(土)~2019年4月14日(日)

- 会場:京都文化博物館

平安時代の政治家・漢学者・漢詩人・歌人であった菅原道真公は、死後、天満大自在天神として崇められて信仰が広まり、現在に至るまで「天神さん」「天神さま」として親しまれています。全国で1万数千社の天神社(道真公を祀る神社)が存在しますが、京都の北野天満宮は総本社として知られています。

天神信仰に関する展覧会はこれまでにも行われてきましたが、北野天満宮そのものを取り上げたものは多くありません。北野天満宮が培った長い歴史は、人々の崇敬の歴史といえるでしょう。時代ごとのさまざまな願いを反映し、北野天満宮には複雑多様な信仰世界が構築されました。

本展覧会では、北野天満宮が所蔵する神宝を中心に、ゆかりある美術工芸品、歴史資料を一堂に集め、そこから浮かび上がる神社とその信仰のあり方を展観します。

会期 2019年2月23日(土)~4月14日(日)【前期:2月23日(土)〜3月17日(日) 後期:3月19日(火)〜4月14日(日)】 -

◆終了◆ 京都マラソン2019

スポーツ参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年2月17日(日)~2019年2月17日(日)

今年も開催されます「京都マラソン」

ぜひ沿道から応援ください。 -

.jpg)

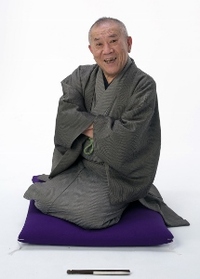

◆終了◆ 桂米朝一門会

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年2月10日(日)~2019年2月10日(日)

- 会場:文化パルク城陽 プラムホール

米朝一門最強のメンバーが文化パルク城陽に勢ぞろい! 出演:桂ざこば(写真)、桂南光、桂米團治、桂吉弥、桂そうば ※演目は当日のお楽しみ!

-

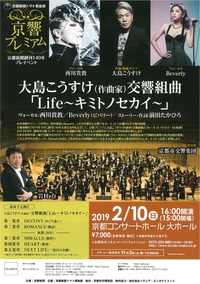

◆終了◆ 京都新聞創刊140年プレイベント京響プレミアム大島こうすけ(作曲家)交響組曲「Life~キミトノセカイ~」

音楽その他公演年齢制限あり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年2月10日(日)~2019年2月10日(日)

- 会場:京都コンサートホール 大ホール

京都新聞が2019年4月に創刊140年を迎えるのを記念して、京響プレミアム大島こうすけ(作曲家)交響組曲「Life~キミトノセカイ~」を再演します。ボーカリストとして圧倒的な歌唱力を誇る西川貴教、人気上昇中の女性シンガーBeverlyを迎え、とある男女が時間軸の中で交差する姿を京都市交響楽団の壮大なオーケストラ音楽で表現します。チケットは各種プレイガイドで好評発売中です。

-

.jpg)

◆終了◆ 梅沢富美男劇団公演2019~梅沢富美男 魅力のすべて~

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月27日(日)~2019年1月27日(日)

- 会場:文化パルク城陽 プラムホール

一度観たら、クセになる!いざ、熱狂の舞台へ!

役者からバラエティまで多方面で活躍の梅沢富美男の芝居、歌、舞踊をお楽しみいただく劇団公演が文化パルク城陽で開催されます。

【内容】 第1部 人情時代劇 第2部 梅沢富美男オンステージ 第3部 華の舞踊絵巻 -

.jpg)

◆終了◆ 「京都 日本画新展2019」

アート・展示入場・参加無料女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月25日(金)~2019年2月4日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO JR京都駅下車すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接

2008年より10年にわたり開催してまいりました「京都 日本画新展」、続「京都 日本画新展」を通じて日本画を志す若手作家たちが、日本画を描くことを応援し、その活動の場のひとつを提供してきました。今、同展に出品した多くの作家が活躍しています。引き続き、日本画を志す若手作家とともに、京都ならではの日本画展を目指し、「京都 日本画新展」を展開いたします。本展では、大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの40作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。新たに展開する本展にご期待ください!

※作品は大賞 山本真澄「人天」 -

.jpg)

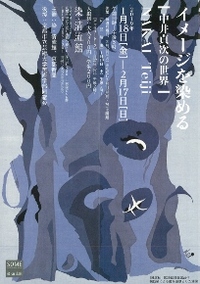

◆終了◆ イメージを染める~中井貞次の世界

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月18日(金)~2019年2月17日(日)

- 会場:染・清流館

「藍のろう染め」という独自の技法を用い、自ら見聞きした世界の風物や自然環境を作品の中に表現してきた京都出身の染色作家・中井貞次氏の60余年に渡る活動の軌跡を紹介する展覧会。日展特選作「間の実在」、同展文部大臣賞受賞作「巨木積雪」、同展日本藝術院賞受賞作「原生雨林」含む約40点の作品を展観します。

-

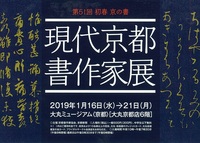

◆終了◆ 第51回 初春 京の書 現代京都書作家展

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月16日(水)~2019年1月21日(月)

- 会場:大丸ミュージアム〈京都〉(大丸京都店6階)

第51回 現代京都書作家展を開催します。日展を鍛錬の場とする京都書壇の大家から新進気鋭の作家まで、清新な感性と技法の作品を展覧します。

-

.jpg)

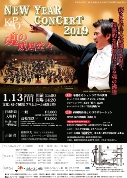

◆終了◆ ニューイヤーコンサート2019

音楽その他公演京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月13日(日)~2019年1月13日(日)

- 会場:文化パルク城陽 プラムホール

新年を飾る、文化パルク城陽恒例の「ニューイヤーコンサート2019」。ゲストに地元西城陽高等学校合唱部・吹奏楽部を迎え、新年にふさわしい華やかな演奏をお届けします。

-

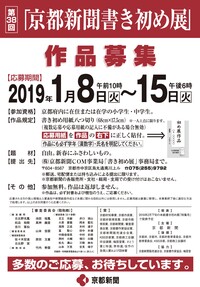

◆終了◆ 第38回「京都新聞書き初め展」

コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月8日(火)~2019年1月15日(火)

新春恒例、「第38回京都新聞書き初め展」の作品を募集します。ぜひご応募ください。

-

◆終了◆ 写真展 英国ロイヤルスタイル ~麗しきプリンセス~

アート・展示女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年1月4日(金)~2019年1月14日(月)

- 会場:大丸ミュージアム<京都>(大丸京都店6階)

世界で最も有名な王室であるイギリスのロイヤルファミリー。大丸ミュージアム<京都>にて、英国王室を華やかに彩る5人のプリンセス(エリザベス女王、ダイアナ妃、キャサリン妃、メーガン妃、シャーロット王女)を取り上げた写真展を開催します。優雅でファッショナブルな世界をお楽しみください。

(写真:AP/アフロ)

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)