- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

【終了】特別展「河内長野の霊地 観心寺と金剛寺ー真言密教と南朝の遺産ー」

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月30日(土)~2022年9月11日(日)

- 会場:京都国立博物館 平成知新館2F、1F

京から高野山へ至る街道の合流地点として栄えた歴史をもつ大阪府南部の河内長野市。当地には観心寺と金剛寺という真言密教の古寺があり、この地域における信仰の中心を担ってきました。南北朝時代には後村上天皇の行宮(あんぐう)として、楠木正成など南朝勢力の拠点となったことでも知られます。

本展は、京都国立博物館が実施した両寺の文化財調査の成果を公開する機会として、従来知られた名品に加え、新たに発見された寺宝の数々をご紹介します。歴史の息づく町、河内長野が伝える濃密な文化をお楽しみください。

会期中展示替え有

《前期》2022年7月30日(土)~8月21日(日)

《後期》2022年8月23日(火)~9月11日(日) -

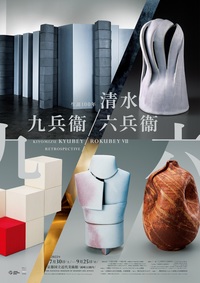

◆終了◆ 生誕100年 清水九兵衞/六兵衞

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月30日(土)~2022年9月25日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

清水九兵衞/六兵衞は、塚本竹十郎の三男として1922年に名古屋に生まれました。沖縄戦からの復員後、東京藝術大学工芸科鋳金部等で学び、1951年に六代清水六兵衞の養嗣子となり陶芸の道に進みました。陶芸家としての評価が高まる一方で「もの」と周囲の空間に対する関心が深まり、1966年に初めて彫刻作品を発表。1968年に「九兵衞」を名乗り、陶芸制作から離れ、アルミニウムを主な素材とする彫刻家として活動していきます。その作品は、構造と素材、空間などとの親和性(アフィニティ)を追求したもので、日本各地に設置された彫刻からもその創作意識をうかがうことができます。

清水は1980年の六代六兵衞の急逝を受けて七代六兵衞を襲名しました。その作品は、土の性質や焼成によるゆがみを意図的に用いたものであり、そこで得られた経験を、陶とアルミを組み合わせた作品、和紙やクリスタルガラスによる作品などに生かし、九兵衞/六兵衞としての新たな造形を示しました。

本展では、陶芸および彫刻作品のほか、清水自身が撮影した写真作品、彫刻制作のための図面やマケットなど、約170件の作品および関連資料を通じて、その生涯を回顧します。 -

辻村史朗 ー 茶盌 TSUJIMURA SHIRO 100 WORKS

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年8月21日(日)

- 会場:ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUM

現代日本を代表する陶芸家、辻村史朗(1947~) は、奈良の山中、水間の地に自らの手で、住まいと窯を備えたアトリエを造り、以来50 年、大自然に寄り添いながら、己の心に従いひたすらに土と炎に向き合っています。なかでも作陶を開始した20代半ばより一貫して制作しているのが茶盌です。若き日に心魅かれた大井戸茶碗を端として、自分にしか生み出せない茶盌を追い求め、70代半ばを迎えた現在でも早朝から土をひねり、窯に向かう姿は、50年前から変わらない辻村の日常であり「良いものを造りたい」という真っすぐな哲学を表しています。本展は、辻村がライフワークと位置づける茶盌100盌を、前期後期にそれぞれ50盌ずつご紹介いたします。前期では、今最も力を注ぐ志野ばかりを、そして後期には、志野をはじめ、長年心血を注いで取り組んだ、井戸、伊賀、粉引、赤、黒など辻村の茶盌の全貌を展覧いたします。

-

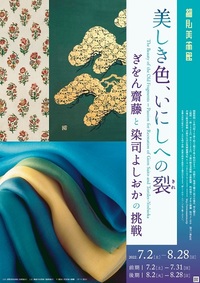

美しき色、いにしへの裂ー〈ぎをん齋藤〉と〈染司よしおか〉の挑戦ー

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月2日(土)~2022年8月28日(日)

- 会場:細見美術館

京都の呉服専門店「ぎをん齋藤」七代目当主 齋藤貞一郎氏と、植物染の「染司よしおか」五代目当主 吉岡幸雄氏。

江戸時代より代々続く染織の家に生まれた二人は、家業を継ぎながらも伝統の枠にとらわれることなく、それぞれのスタイルで美を追求してきました。

本展では、熟練の職人と共に試行錯誤を繰り返して創りあげた、いにしえの色の再現や憧れの技を昇華させた新たな表現と、その過程に焦点を当てていきます。

美しい色彩や素材へのこだわり、技の継承や職人の育成―さまざまな想いをたどりながら、染織に挑み、染織に魅せられた二人の姿を紹介します。 -

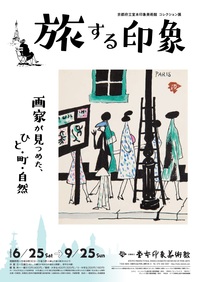

【再開】コレクション展「旅する印象ー画家が見つめた、ひと・町・自然ー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月25日(土)~2022年9月25日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

大正から昭和時代にかけて活躍した堂本印象。

印象の表現は、日本や東洋の古典に西洋画を取り入れた具象絵画から、戦後には抽象絵画へと幅広い展開を遂げました。

こうした様式の変化の裏には、1952年に経験した渡欧が大きな契機であったといえるでしょう。

本展では、印象の経験したヨーロッパ旅行の足跡を中心に、大正時代に旅した中国を描いた作品とあわせて紹介し、渡欧前後の風景表現の広がりを紹介します。 -

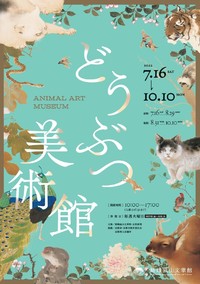

どうぶつ美術館

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月16日(土)~2022年10月10日(月)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

日本画にしばしば登場する動物。鹿や狸など身近に生息する野生動物や、牛や馬など家畜として人の生活を支えてきた動物など、様々な生き物が動く姿をいかに表現するかということは、古来多くの画家が取り組んできたテーマでした。本展では、日本人にとって動物がどのような存在であったかなど、動物が描かれるようになった背景や、画家を魅了した様々な動物画をご紹介します。

-

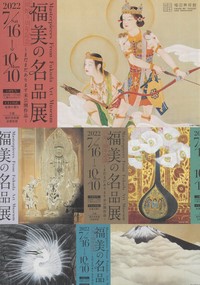

【開館3周年記念】福美の名品展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月16日(土)~2022年10月10日(月)

- 会場:福田美術館

福田美術館は2022年10月1日に開館3周年を迎えます。

これを記念し、館を代表する名品とともに、これまで公開したことがない近代絵画を中心にした秘蔵のコレクションを多数ご紹介します。前後期合わせた作品総数97点のうち、59点が初公開です。

約1800点のコレクションの中から厳選した名品を通して、福田美術館の新たな一面をお楽しみください。 -

【#紫魂威風堂堂‼】京都サンガF.C. サマーシーズン応援特集

スポーツキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月25日(土)~2022年8月6日(土)

- 会場:サンガスタジアムbyKYOCERA

今季からJ1に復帰し、熱戦を繰り広げている京都サンガF.C.を応援する特集です。夏のホームゲームも一丸となってサンガを応援しましょう!

-

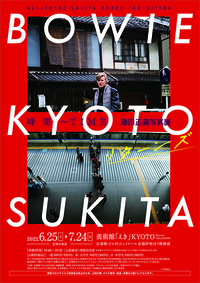

◆終了◆時間~TIME BOWIE×KYOTO×SUKITA リターンズ 鋤田正義写真展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月25日(土)~2022年7月24日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

写真家・鋤田正義と世界的ミュージシャンであるデヴィッド・ボウイは、1972年ロンドンで出会ってから、ボウイがこの世を去った2016年まで40年以上にわたり親交を深めました。

中でも、1980年3月に、二人で過ごした京都での時間は今も鋤田さんの心に残っています。その時撮影されたプライベートショットと、鋤田さんがボウイとの思い出とともに足跡をたどりながら改めて撮影をした作品、時空を超えたコラボレーションで構成されています。

本展は、2021年4月3日に開幕しましたが、新型コロナウイルス感染拡大により、中断を余儀なくされました。その後寄せられたアンコールの声により再開催が決定しました。

2022年はデヴィッド・ボウイ生誕75年、そして名盤「ジギー・スターダスト」発売から50年目の記念すべき年に京都で再開されます。 -

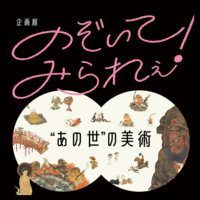

◆終了◆企画展「のぞいてみられぇ!”あの世”の美術 ―岡山・宗教美術の名宝Ⅲ―」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月16日(土)~2022年8月21日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

2020、21年に開催した「岡山・宗教美術の名宝」シリーズの第3弾。美作国久米(現在の岡山県久米郡)出身である浄土宗の開祖・「法然上人」と、旧邑久郡の下笠加(現在の瀬戸内市)を拠点の一つとして諸国を旅し仏教の教えを伝えた「熊野比丘尼」、岡山県に伝わる「地獄・極楽」の三つのキーワードを軸に、岡山県下の貴重な資料群や絵画の優品などを展観します。浄土教にまつわるさまざまな美術品から、法然上人の生涯や、熊野比丘尼たちの活動の足跡などに迫ります。

-

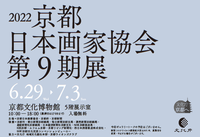

◆終了◆2022京都日本画家協会第9期展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月29日(水)~2022年7月3日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

昭和16年(1941)に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた会員相互の交流と、京都画壇としての後進育成を目的とした団体で、現在、京都を中心に活躍する約560名の作家で構成されています。

本展はすべての所属作家の作品を3年かけて一巡する展示の三巡目として、2019年・2021年・2022年の3年間で全会員の作品世界を紹介します。

(※2020年は新型コロナウイルス感染症のため延期)

今回は154名の会員作家による新作を紹介。

様々な画風が一堂に並ぶ国内随一の規模を誇る本展で、現代京都の日本画の諸相をご堪能ください。 -

◆終了◆【 Rethinkフォーラム 視点を変えれば、世の中は変わる。】

講演・フォーラム入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ参加型・体験型夜間イベントあり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月1日(金)~2022年7月1日(金)

- 会場:ANAクラウンプラザホテル京都 または オンライン

【 Rethinkフォーラム 】

「視点を変えれば、世の中は変わる。」をテーマに、一人では気付くことのない新しい視点で、京都を見つめ直すためのフォーラムを開催します。

事前申し込み制、入場・聴講は無料です。※オンラインでの聴講もできます。 -

◆終了◆ 中島美嘉 MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2022『I』

音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月30日(土)~2022年7月30日(土)

- 会場:文化パルク城陽プラムホール

「MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2022『I』」を開催します。すぐれた歌唱力と演技力を持ち合わせた表現者、中島美嘉。文化パルク城陽では初公演となる彼女が織りなす魅惑のステージをお楽しみください。

-

◆終了◆王朝文化への憧れー雅の系譜

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年3月20日(日)~2022年7月18日(月)

- 会場:相国寺承天閣美術館

貴族文化が花開いた平安時代。

江戸時代の人びとは、平安時代の王朝のみやびに憧れを抱き、その世界を和歌や絵画に描きました。

在原業平の恋物語を描いた『伊勢物語』と光源氏の人生絵巻ともいえる『源氏物語』はその憧れの世界が描かれた代表的な王朝文学として、多くの和歌が詠まれ、後世の歌詠みの規範ともなっています。また相国寺は、和歌史に名を残す藤原定家の墓所としてゆかりの寺宝を有するほか、桂離宮や古今伝授で知られる有名な八条宮智仁親王の菩提寺として宮家ゆかりの寺宝が多く伝来しています。

本展観では、相国寺に伝わる寺宝を中心に、江戸時代に描かれた伊勢・源氏の屏風絵や、江戸時代の公家の和歌、絵画の数々を紹介します。

江戸時代、京で復興した王朝文化の世界をご堪能ください。

※本展は展示替えがあります。

Ⅰ期 2022年3月20日(日)~5月15日(日)

Ⅱ期 2022年5月22日(日)~7月18日(月・祝) -

◆終了◆陶芸家 辻村史朗

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年5月13日(金)~2022年6月19日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅下車すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

人里離れた山間の奈良・水間町に住まいを兼ねたアトリエと窯を自らの手で造り、自然に溶け合うように暮らす陶芸家 辻村史朗さん。

型にとらわれず、師に就かず、自己と向き合い、心赴くままに生み出された作品はエネルギーに満ち溢れ、国内外に評価が高く多くのファンを持ちます。

洋画家を志し上京した10代後半、絵に没頭する日々の中で自己を追求したいという思いが募り、禅門を叩きます。

そして、20代のはじめ、日本民藝館で名も無きひとつの大井戸茶わんに感動したことがきっかけで、作陶の道に進み、今日まで精力的に土をいじり、日々思うがままの創作を続けています。

本展は、作陶をはじめた初期から現在に至る作品を網羅する自選回顧展です。作陶の原点となっている茶わん、壺や花器を中心に、書や絵画も紹介し辻村さんの歩みを見せます。 -

◆終了◆春季企画展「漆ー東洋の美を彩る素材」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年5月28日(土)~2022年7月3日(日)

- 会場:泉屋博古館

漆、それはアジアの人々が発見した不思議な素材です。塗料・接着剤として用いられた漆は、長い時間をかけて地域ごとに独自の技法が磨き抜かれています。

本展では東アジアにスポットを当て、中国、朝鮮、そして日本で育まれた多彩な漆工品について、それを生み出した技法と併せて展覧します。

今回公開する住友コレクションの漆工品は、茶室、能舞台、香席、酒宴、書斎…かつて様々な場に顔をのぞかせた「実用」の品でした。会場では、漆が彩った近代数寄者の暮らしについても探るとともに、時の流れによる劣化を修復する最新技術をご紹介します。 -

◆終了◆<春季特別展>ブッダのお弟子さん―教えをつなぐ物語―

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年6月19日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

西暦前5世紀頃、ブッダとなって仏教教団を誕生させたガウタマ・ジッダールタ(釈尊)は、ガンジス川中流域でその思想を広めました。釈尊の活動を支え、教えをつないだ弟子たちの姿は、仏教経典の中に物語となって伝えられています。

本展では、釈尊を支え最も活躍した10人の直弟子(十大弟子)や、釈尊の涅槃の時に後を任された16人の高弟(十六羅漢)をはじめとする出家者、そして在家信者らそれぞれの個性や生活の一端に注目します。彼らの姿を、インドや中国、日本などに受け継がれてきた絵画や彫刻、仏教経典を通して紹介します。

【本展は、2020年度春季特別展(会期:2020年4月18日~6月14日)として開催を予定していましたが、緊急事態宣言の発出を受け中止しました。今春、展覧会の一部出品作品を変更して開催するものです。】 -

◆終了◆特別企画展 「包むを彩るーふろしきデザインの美ー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月6日(水)~2022年6月12日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

京都室町のふろしき・袱紗問屋が所蔵するふろしき原画を紹介する展覧会を開催します。

ふろしき・袱紗問屋は製造元として顧客の要望をきっかけに画家の意匠による多彩なふろしきを製作してきました。

本展では、堂本印象が描いた春夏秋冬の原画をはじめとし、池田遙邨、福田平八郎、山口華楊など著名な画家によるふろしき原画の数々を展観します。

絵画とはまた異なる表情をもつふろしきデザインの面白さをお楽しみください。 -

◆終了◆第56回日本伝統工芸染織展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年5月25日(水)~2022年5月30日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

染織工芸技術の保護・育成と創意ある展開をもとめ「第56回日本伝統工芸染織展」を大丸ミュージアム京都にて開催します。

-

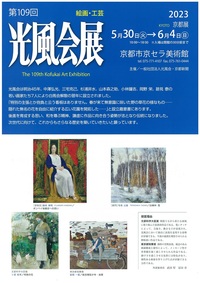

第108回「光風会展」京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月7日(火)~2022年6月12日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館

第108回「光風会展」京都展を開催します。

「光風会」は1912(明治45)年、中澤弘光・三宅克己・杉浦非水・山本森之助・小林鍾吉・岡野榮・跡見泰の7人の若い画家たちによって設立された美術団体です。多彩な具象を目指す絵画部と、堅実なモダニズムを追求する工芸部から構成されています。

「特別の主張とか抱負と言う看板はありません。春が来て無意識に咲いた野の草花の様なもの・・・・・隠れた無名の花を自由に紹介する広い花園を開拓した・・・・・」と設立趣意書にあるように、後進を育成する思い、和を尊ぶ精神、謙虚に作品に向き合う姿勢が志となり伝統になっています。

本展では、京滋をはじめ近畿一帯を中心に、会員・会友と一般公募での入選作品、絵画91点と工芸28点の合計119点を展覧します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)