- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ 第55回 小中学生記者の文化財取材コンクール

学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年7月28日(金)~2017年7月28日(金)

次代を担う若い世代に身近な文化財への関心や愛護精神を深めてもらう「小中学生記者の文化財取材コンクール」を開催します。

-

.jpg)

◆終了◆ 第103回 光風会展 京都展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年7月25日(火)~2017年7月30日(日)

- 会場:京都市美術館別館(みやこめっせ北側)

第103回光風会展 京都展を開催します。絵画部と工芸部の会員・会友・一般入選作品約140点を展覧。是非ご高覧下さい。

-

◆終了◆ 第71回全日本アマチュア将棋名人戦京都府選手権大会

囲碁・将棋終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年7月23日(日)~2017年7月23日(日)

- 会場:京都新聞文化ホール(京都新聞社7階 車屋町通りの東玄関からお入りください)

「第71回全日本アマチュア将棋名人戦京都府選手権大会」を開催します。同時に「第9回二段獲得戦」および「第24回初段獲得戦」も実施。ふるってご参加ください。

-

.jpg)

◆終了◆ 世界最高の写真家集団マグナム・フォト創立70周年 パリ・マグナム写真展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年7月1日(土)~2017年9月18日(月)

- 会場:京都文化博物館

1947年、ロバート・キャパ、アンリ・カルティエ=ブレッソン、ジョージ・ロジャー、デビッド・シーモアによって「写真家自身によってその権利と自由を守り、主張すること」を目的として写真家集団・マグナムは結成されました。以後、マグナムは20世紀写真史に大きな足跡を残す多くの写真家を輩出し、世界最高の写真家集団として今も常に地球規模で新しい写真表現を発信し続けています。

本展は、2014年12月にパリ市庁舎で開催され、大きな反響を呼んだ展覧会の海外巡回展として企画。マグナム・フォト設立70周年にあたり、60万点に及ぶ所属写真家の作品の中から、パリをテーマにした作品約130点あまりを選び展観するものです。

芸術の都・パリは多くの歴史的事件の舞台でもあり、かつ、写真術発明以来、常に「写真の首都」でもありました。20世紀の激動を最前線で見つめ続け、現代においても現在進行形の歴史をとらえ続けるマグナムの写真家たちが提示する豊穣なイメージは、都市とそこに生きる人々の歴史にとどまらず、写真表現の豊かさをも我々に提示してくれると同時に、世界を発見する驚きに満ちた写真家たちの視線を追体験させてくれます。 -

◆終了◆ ぎをん 齋藤コレクション―布の道標― 古裂に宿る技と美

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年6月17日(土)~2017年8月20日(日)

- 会場:細見美術館

京呉服の老舗「ぎをん 齋藤」7代目、現当主・齋藤貞一郎氏は染織コレクターとしても知られています。本展では齋藤氏のコレクションより「古裂」と呼ばれる染織遺品を紹介します。東洋染織史を概観することのできる数々の染織芸術品に凝らされた技と美をお楽しみください。

-

.jpg)

◆終了◆ ゴールドマン コレクション これぞ暁斎! 世界が認めたその画力

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年6月10日(土)~2017年7月23日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

河鍋暁斎(1831年-1889年)は、幕末から明治の激動の時代を生きた絵師。3歳で初めて蛙を描いたという暁斎は、7歳で浮世絵師の歌川国芳に入門した後、狩野派に学び19歳の若さで修業を終えました。

まわりから「画鬼」と称されるほどに画業に打ち込み、習得した様々な画法で仏画から戯画まで幅広く描きました。暁斎の観察力・表現力・筆の確かさなど圧倒的な画力は、鹿鳴館の設計で有名な英国人建築家ジョサイア・コンダーを惹きつけ弟子にするなど、外国人をも魅了しました。

本展では、世界屈指の暁斎コレクションを有するイスラエル・ゴールドマン氏の所蔵作品で、肉筆画から版画、絵日記など、正統な日本画から、思わずくすりと笑えてしまうユーモアあふれる早描きまで、実にバラエティに富む暁斎の画業を振り返ります。

言葉や文化の違いを超えて愛される暁斎ワールドを、ぜひご堪能ください。 -

◆終了◆ 平成29年度 第19回京都新聞杯生き生きソフトバレーボール大会

スポーツ女性におすすめ参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年6月4日(日)~2017年6月4日(日)

- 会場:亀岡運動公園体育館

女性の社会参加を促し、運動の機会が少ない人々にその機会を提供する第19回京都新聞杯生き生きソフトバレーボール大会の参加チームを募集します。

-

◆終了◆ 2017京都日本画家協会 第5期展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年6月28日(水)~2017年7月2日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

昭和16年(1941)に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた京都画壇の総合的な団体として、現在、京都を中心に活躍する約600名により構成されています。2016年から2018年の3年間にわたり、すべての所属作家の作品世界を紹介する本展覧会は、様々な画風が一堂に並ぶ国内随一の規模を誇る日本画展です。日本の風土に根ざした穏やかな心地よさと感動を呼ぶ日本画の世界をお楽しみいただけます。

-

.jpg)

◆終了◆ 第51回日本伝統工芸染織展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年5月24日(水)~2017年5月29日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

染織工芸技術の保護・育成と創意ある展開をもとめ、「第51回日本伝統工芸染織展」を開催します。

-

.jpg)

◆終了◆ 第46回 日本伝統工芸近畿展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年5月24日(水)~2017年5月29日(月)

- 会場:京都髙島屋7階 グランドホール

人間国宝の作品をはじめ、陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・諸工芸の7部門にわたり、応募作品284点の中から監査に合格した入選作品213点を展覧します。

-

◆終了◆ 第53回全国高校将棋京都府選手権大会 第46回京都少年王将戦

囲碁・将棋終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年5月21日(日)~2017年5月21日(日)

- 会場:京都新聞文化ホール(京都新聞ビル7階)※本社、東玄関(車屋町通り沿い)からお入りください。

「第53回全国高校将棋京都府選手権大会」および「第46回京都少年王将戦」を開催します。ふるってご参加ください。

-

◆終了◆ 浅井忠の京都遺産 京都工芸繊維大学 美術工芸コレクション

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年5月20日(土)~2017年7月9日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

洋画壇の先覚者、浅井忠(1856‐1907)。パリ万国博覧会鑑査などのため訪れたヨーロッパでの経験は、画風の変化のみならず、全盛期のアール・ヌーヴォーの洗礼により、デザインへの強い関心をもたらしました。

そして、滞在中に京都高等工芸学校(京都工芸繊維大学の前身のひとつ)の図案科に誘われ、京都移住を決意します。明治35年(1902)からこの世を去る40年まで、浅井は京都で教鞭をとるかたわら、聖護院洋画研究所、関西美術院と続く洋画家養成機関の中心となり関西洋画壇の発展に尽力しました。また遊陶園、京漆園など陶芸家や漆芸家と図案家を結ぶ団体を設立、自らもアール・ヌーヴォーを思わせる斬新なデザインで京都工芸界に新風を巻き起こします。

本展は、京都工芸繊維大学に遺された浅井をはじめ鹿子木孟郎、都鳥英喜など教授たちの多彩な足跡をたどるとともに、彼らが〝教材〞に選んだ欧米の工芸をご紹介します。あわせて浅井、鹿子木ら洋画家を支援した住友家ゆかりの品々も展示、近代関西の美術工芸と美術教育、生活文化に浅井忠らが何をもたらしたのか再考します。 ※一部展示替えがあります -

.jpg)

◆終了◆ 岩合光昭写真展 ねこの京都

アート・展示シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年5月18日(木)~2017年6月4日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

岩合さんが、京都のねこを撮りました。春夏秋冬…移り変わる京都の街。そこに生活する“ねこたち”との様々な出会いがありました。岩合さんの写真から、ねこを通してどんな京都が見えてくるのでしょうか。本展では、約150点の作品をご紹介します。

-

.jpg)

◆終了◆ 技を極める―ヴァン クリーフ&アーペル ハイジュエリーと日本の工芸

アート・展示女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年4月29日(土)~2017年8月6日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

独自のスタイルと優れた技術を持ち、世界で高く評価されているヴァン クリーフ&アーペル。同社が年に1回、1カ国、1都市、1美術館限定で開催する展覧会が今年、京都にやってきます!

(左写真:《フローティング リボン クリップ》 ヴァン クリーフ&アーペル コレクション 1937年 プラチナ、ダイヤモンド Patrick Gries © Van Cleef & Arpels -

◆終了◆ 追悼水木しげる ゲゲゲの人生展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年4月26日(水)~2017年5月8日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

2015年11月30日、日本を代表する漫画家・水木しげるは、93歳で他界しました。激動の時代を生き抜いた生涯は、漫画家としてだけでなく、妖怪研究家としても高く評価され、戦争体験や独自の世界観から生み出された数々の言葉にも注目が集まりました。今回はその水木しげるの生涯を回顧する展覧会を開催します。

-

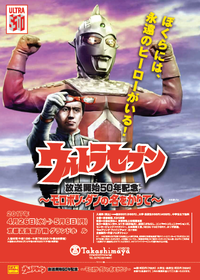

◆終了◆ ウルトラセブン 放送開始50年記念~モロボシ・ダンの名をかりて~

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年4月26日(水)~2017年5月8日(月)

- 会場:京都髙島屋7階 グランドホール

ぼくらには、永遠のヒーローがいる!

1967年のテレビ放送開始以来、幅広い世代から人気を誇る「ウルトラセブン」と、その魅力を語る上で欠かせない存在であるウルトラセブンの地球上での仮の姿「モロボシ・ダン」の物語を名シーンと共に振り返ります。ぜひご来場ください。

©円谷プロ -

(212x300).jpg)

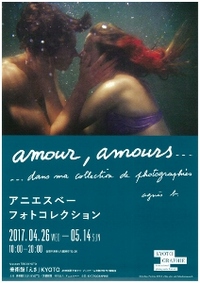

◆終了◆ アニエスベー フォトコレクション amour,amours...dans ma collection de photographies agnès b.

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年4月26日(水)~2017年5月14日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

1975年にファッションブランドを設立以来、世界中の人々を魅了してやまない世界的デザイナー、アニエスベー。

ファッションに限らず、アートや映画、音楽との関わりも深く、有名無名に関わらず、多くのアーティストと様々なプロジェクトを世に生み出しています。

本展は、京都市内で毎年開催される「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」とのゴールデンウィーク特別共同企画として、美術館「えき」KYOTOにてスペシャルエキジビションが実現。今年のKYOTOGRAPHIEのテーマ「LOVE」にちなみ、彼女のアートコレクションの中から、自身がセレクトした写真作品約70点を展覧します。会場構成も自らが行うなど、アニエスベーの思いが込められた貴重な展覧会をぜひご覧ください。 -

◆終了◆ セレマカップ第50回京都少年サッカー選手権大会(U-12リーグ)

スポーツ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年4月16日(日)~2017年12月2日(土)

- 会場:宝が池球技場ほか府内各会場

「セレマカップ第50回京都少年サッカー選手権大会(U-12リーグ)」を開催します。ご声援ください。

-

.jpg)

◆終了◆ DAYS JAPAN写真展「一枚の写真が国家を動かすこともある」

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年4月15日(土)~2017年5月12日(金)

- 会場:京都新聞2階ギャラリー

今年で5回目の開催となる「KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2017」の関連プログラムのひとつ、DAYS JAPAN写真展「一枚の写真が国家を動かすこともある」を紹介します。

-

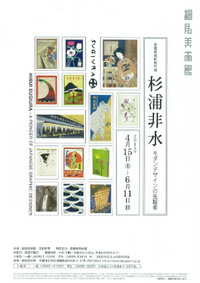

◆終了◆ 愛媛県美術館所蔵 杉浦非水―モダンデザインの先駆者―

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年4月15日(土)~2017年6月11日(日)

- 会場:細見美術館

モダンで粋なデザインを手掛けた杉浦非水。愛媛県出身の非水は東京美術学校在学中、黒田清輝がもたらしたアール・ヌーヴォー様式の図案やポスターに影響を受け、図案家となりました。その後ポスターやパッケージデザインなど多分野で作品を残しています。本展は京都で開催する初の非水展です。ぜひお運びください。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)