- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

第74回象(かたち)同人展

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年6月17日(火)~2025年6月22日(日)

- 会場:京都府立文化芸術会館1階

象(かたち)の会は、日本画、工芸、写真、書などの異なった分野の作家たちが集まり、美と技を追求することを目的に発足した会です。22名の会員による作品をお楽しみください。

-

大丸京都店 甦る!!令和の比叡山お化け屋敷

学び・体験キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年7月27日(日)~2025年8月31日(日)

- 会場:大丸京都店(百貨店)6階イベントホール

数知れない人々を絶叫させ、1999年まで京都新聞社が比叡山頂遊園地で開催していた「比叡山お化け屋敷」が、今夏、大丸京都店で復活します。

四半世紀を経た今、往年のスターお化けたちが目を覚まし、当時と同様の仕掛けによって姿を現します。 -

(1).jpg)

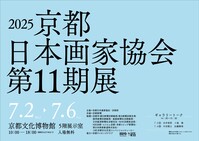

2025京都日本画家協会第11期展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年7月2日(水)~2025年7月6日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階展示室

1941(昭和16)年に竹内栖鳳、菊池契月、西山翠嶂、川村曼舟、橋本関雪らにより発足した「京都日本画家協会」。会派を超えた会員相互の交流と、京都画壇としての後進育成を目的とした団体で、現在、京都を中心に活躍する約540人の作家で構成されています。

本展はすべての所属作家の作品を3年かけて一巡する展示の4巡目として、2024・25・26年の3年間で全会員の作品を紹介します。

今回は約140人の会員作家による新作を展示。

さまざまな画風が一堂に並ぶ本展で、現代京都の日本画の諸相をご堪能ください。 -

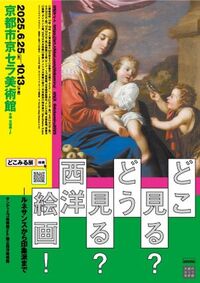

どこ見る?どう見る?西洋絵画! ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館feat.国立西洋美術館

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年6月25日(水)~2025年10月13日(月)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館北回廊1F

サンディエゴ美術館は、米国西海岸において最初期に収集された充実したヨーロッパ絵画のコレクションを有します。本展に出品される作品はすべてが日本初公開。なかでもジョットやジョルジョーネの作品はいずれも北米には数点しか所蔵されない貴重な作例であり、サンチェス・コターンの静物画は、17世紀スペインの静物画の代表作として世界的に最もよく知られた傑作です。それらに東アジアにおいて唯一の体系的なヨーロッパ絵画のコレクションを所蔵する国立西洋美術館の所蔵品6点を加え、より充実した構成としました。

異なる文化や歴史のなかで描かれた西洋絵画をどのように見ると楽しめるか、鑑賞のヒントをご提案します。ルネサンスから19世紀印象派まで、約60点の作品で600年を旅するようにたどりながら、ひとりひとりの「どこみる」を、ぜひ会場でお探しください。 -

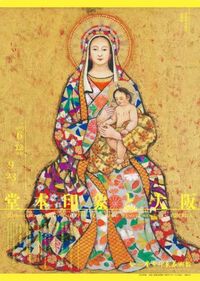

〈没後50年記念〉企画展 堂本印象と大阪

アート・展示キッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年6月12日(木)~2025年9月23日(火)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

堂本印象(1891-1975年)と大阪との関係は深く、初期から晩年まで約60年におよびます。本展では、大阪・関西万博の開催を記念し、大阪を舞台に行われた印象の芸術活動を紹介します。図案家として働きながら画家活動をしていた20歳の頃の風俗画をはじめ、日本画家となってから手掛けた四天王寺の五重宝塔の仏画、戦後、大阪高松カテドラル聖マリア大聖堂(大阪玉造教会)のために制作した聖母マリア像の壁画や、1970年の大阪万博の万国博ホールの緞帳の原画など、多彩な創作を行いました。その軌跡をたどります。

-

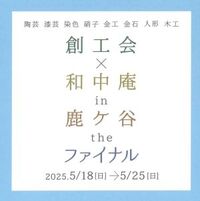

◆終了◆ 創工会 × 和中庵 in 鹿ケ谷 the ファイナル

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年5月18日(日)~2025年5月25日(日)

- 会場:和中庵(ノートルダム女学院中学高等学校内)

今年で最終回となる「創工会 × 和中庵 in 鹿ケ谷 the ファイナル」。ノートルダム女学院中学高等学校構内の和中庵において工芸美術 創工会の会員による展覧会を開催します。

歴史ある和洋建築の空間に、陶芸、漆芸、染色、硝子、金工、金石、人形、木工の作品を展示します。

同時開催の「小さき逸品展」とあわせ、ぜひご覧ください。 -

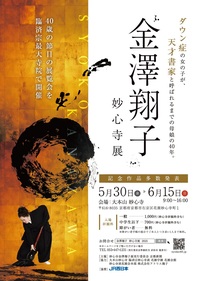

◆終了◆ 妙心寺 金澤翔子展

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年5月30日(金)~2025年6月15日(日)

- 会場:妙心寺

ダウン症の天才書家と呼ばれる金澤翔子は、寺社での奉納揮毫や国内外での個展の開催を通して、多くの人々に感動をもたらしてきました。その力強い筆の運びには深い慈愛の心が込められ、「魂の書」と称されています。

本展では、屏風11隻で構成された般若心経をはじめ、多数の新作を含む作品群を一堂に展示します。 -

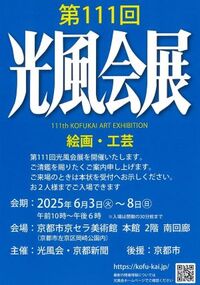

第111回「光風会展」京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年6月3日(火)~2025年6月8日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館本館 南回廊2階

1912年に設立され、文展、帝展、日展の中核として発展し、一世紀以上の歴史を刻んできた光風会。111回目の今回は絵画部、工芸部の会員、会友、一般入選の作品129点を展示します。

-

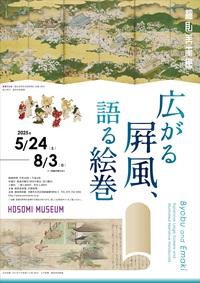

広がる屛風、語る絵巻

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年5月24日(土)~2025年8月3日(日)

- 会場:細見美術館

空間に広げて鑑賞された「屛風」と、手で開き巻きながら鑑賞された「絵巻」。

本展では、豊臣秀吉の花見行列を描いた《豊公吉野花見図屛風》や、室町幕府第11代将軍足利義澄が愛蔵していた《硯破草紙絵巻》など、細見コレクションを中心に、二つの異なる形式の絵画の特質に触れるとともに、個々の作品の魅力をお楽しみください。 -

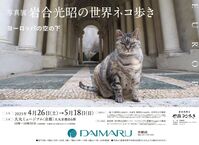

写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き ヨーロッパの空の下」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月26日(土)~2025年5月18日(日)

- 会場:大丸ミュージアム〈京都〉大丸京都店6階

2012年の放送開始以来、根強い人気を誇る長寿番組「岩合光昭の世界ネコ歩き」(NHK)。

ヒトだけでなく、テレビにかじりついて見入るお家のネコたちにも大人気の番組です。

コロナ禍で海外への取材が出来なかった2年7カ月を経て、2023年より待望の海外ロケが再開!岩合さんはこれまでにも増して、精力的に世界中のネコと出あう旅を続けています。

本展は、ヨーロッパに焦点を当てた写真展で、光とともに、歴史を感じる街並みや脈々と受け継がれてきた人々の営みの中で暮らす、魅力的で個性豊かなネコたちを紹介しています。

世界遺産に登録されている絶景とネコも多数、登場します。ネコたちのかわいい仕草や表情、動きはもちろん、ヨーロッパ各地の美しい風景もお楽しみください。 -

知識0から始めるマネーセミナー

学び・体験入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年6月15日(日)~2025年6月15日(日)

- 会場:TKPガーデンシティ京都タワーホテル

将来のお金の不安、何から始めたらいいかわからない…そんなあなたに!「知識ゼロ」でも安心して学べるマネーセミナーを開催します。将来のために、今できることを一緒に考えてみませんか?ぜひお気軽にご参加ください!【参加無料※要申込】

-

◆終了◆大学進学フェスタ in KYOTO 2025春

講演・フォーラム学び・体験入場・参加無料参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年5月25日(日)~2025年5月25日(日)

- 会場:京都市勧業館 みやこめっせ(3階・第3展示場)

大学入試を控える生徒・保護者の皆さんを対象とした「大学進学フェスタ in KYOTO 2025春」を開催します。 地元・京都を中心に、関西・首都圏から資料参加を含め48の大学が出展する進学相談会です。入試の特徴や学校生活について各大学担当者に直接質問できるほか、一般・推薦入試対策に関する講演会、大学担当者による大学個別説明会、現役大学生や卒業生・受験のプロスタッフへの相談も実施します。 入試対策はもちろん日常の学習に関する疑問や不安を解消する場としていただけるよう、ぜひご参加ください!

-

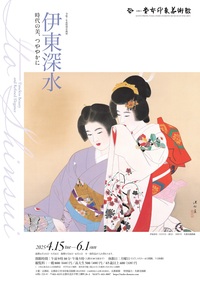

特別企画展「伊東深水 時代の美、つややかに」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月15日(火)~2025年6月1日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

美人画で知られる日本画家・伊東深水の京都では19年ぶりとなる回顧展を京都府立堂本印象美術館にて開催します。

浮世絵の伝統に立ちながら現代風俗に向き合い、はつらつとした明るさの中に色香を漂わせる女性美を表現して独自の画境を築いた、深水の世界をお楽しみください。

美術館新館では日本画家・堂本印象が描いた女性像も紹介します。

※会期中展示替え有

前期:4月15日~5月6日、後期:5月8日~6月1日 -

細見コレクション 若冲と江戸絵画

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月1日(土)~2025年5月11日(日)

- 会場:細見美術館

江戸時代絵画を代表する絵師として知られる伊藤若冲(1716~1800)。若冲の精緻な描写、鮮やかな色彩や自由闊達な水墨表現は、対象を独自の視点で捉えたみずみずしい絵画世界を形成し、多くの人を魅了しています。

本展では、若冲とその弟子とされる若演の作品など、若冲と江戸時代絵画の豊かな表現をご紹介します。 -

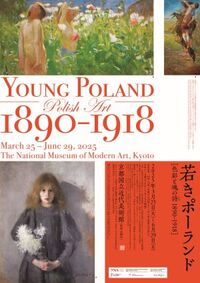

〈若きポーランド〉-色彩と魂の詩(うた)1890-1918

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月25日(火)~2025年6月29日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

1795年、ロシア・プロイセン・オーストリアによる分割以降、123年の間独立を失ったポーランド。国を失った人々が自らのアイデンティティーのよりどころとしたのが、芸術そして文化でした。その中心地として重要な役割を果たしたのが、古都クラクフです。

19世紀後半、ポーランドの歴史や文化的逸話を大きなスケールで描き名声を博したのがヤン・マテイコです。クラクフ美術学校校長を務めた彼のもとからは、数多くの若き芸術家たちが巣立ちます。彼らは、祖国の独立を願いつつ、そこに自らの心情を結びつけ、象徴性に富み色彩豊かな独自の芸術を広い分野で展開しました。〈若きポーランド〉と呼ばれた彼らは、同時代の西欧の美術や浮世絵などの日本美術を貪欲に吸収しつつ、地方に残る伝統文化を発見・再解釈しながら、ポーランドの「国民芸術」のあるべき姿を模索しました。本展では、マテイコを前史とし、〈若きポーランド〉が生み出した芸術を包括に、日本で初めて紹介します。

本展はクラクフ国立博物館の全面的な協力のもと、クラクフ国立博物館を筆頭に、ワルシャワを含む複数の国立博物館や多くの個人所蔵家から招来した、マテイコそして〈若きポーランド〉の数多くの絵画ならびに版画、家具やテキスタイルなどの工芸品を含む約130点によって、前世紀転換期に花開いたポーランド美術の神髄をご覧いただきます。 -

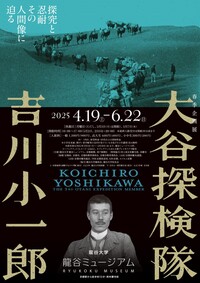

春季企画展「大谷探検隊 吉川小一郎―探究と忍耐 その人間像に迫る―」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月19日(土)~2025年6月22日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

明治時代、西本願寺の鏡如新門(大谷光瑞、後の第22世鏡如宗主)が、仏教の伝播を探るため、一宗派の事業として組織した大谷探検隊。三度にわたるインド・中央アジアの調査で、最後を飾ったのが隊員・吉川小一郎です。

彼は明治44年(1911)5月に日本を出発し約3年間、中央アジアの仏教遺跡を調査しました。この中で、特にトルファン地域では延べ6ヵ月間にわたり、仏教遺跡や古墳群の発掘調査を行い、古墳からはミイラや数多くの副葬品、葬送儀礼に使用された紙片が出土しました。これらは当時の社会・経済・文化に関する貴重な資料となり、その後の敦煌・トルファン学の進展に大いに貢献しました。

本展では、生誕140年を機縁として、吉川小一郎が探検地である中国や中央アジアから家族宛に送った多くの書簡や古写真、そして自身の回顧音源(すべて初公開)を中心に、大谷探検隊の実像と吉川小一郎の人間像に迫ります。 -

帰ってきた泉屋博古館 いにしえの至宝たち

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月26日(土)~2025年6月8日(日)

- 会場:泉屋博古館

京都東山・鹿ヶ谷の地にて開館以来65年目を迎える2025年春、泉屋博古館は1年の改修工事を経て装いを新たに再び始動します。リニューアル記念名品展の第一弾は、一貫して活動の核としてきた住友家伝来の美術品を中心に、日本、中国、朝鮮の古代から近世にいたる美術工芸の代表作を精選してご紹介します。

-

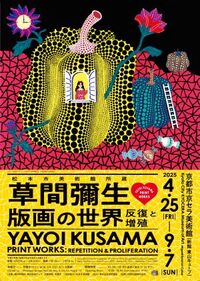

松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界ー反復と増殖-

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月25日(金)~2025年9月7日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

世界的前衛芸術家・草間彌生(1929年~)の版画の世界をご紹介する展覧会です。

草間彌生は1993年第45回ヴェネチア・ビエンナーレにおいて、日本を代表する作家として世界の舞台へと立ちますが、その前後で積極的に版画制作に取り組んだことも、現在の評価につながる大きな原動力となりました。

草間彌生は1979年に版画作品を初めて発表します。そこには米国から帰国後の死や苦悩をテーマにした作品とは対照的に、華やかなモチーフが色彩豊かに表現されています。それまでの抽象的な表現に加え、南瓜、ドレス、葡萄、花や蝶など日常的なモチーフが網目や水玉で構成され、明瞭な色彩をまといます。

網目や水玉の増殖が創作活動の根幹にあった草間と、複製芸術である版画は必然的に出合ったと言っても過言ではないでしょう。

近年は、富士山を主題に浮世絵の木版画の技法を用いた連作や、モノクロームの大型シルクスクリーン作品「愛はとこしえ」シリーズなど、特徴的な作品を発表しています。

本展覧会では、世界最大級の草間コレクションを誇る草間彌生の故郷・長野県松本市にある松本市美術館が所蔵する版画作品に作家蔵の作品を加えた約330点で草間彌生の版画芸術の魅力と軌跡を展観します。 -

X-Ray FLOWERS

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月20日(木)~2025年3月30日(日)

- 会場:京都新聞ビル地下1階

フラワーアーティストの東信は、これまで幾多の表現を通じて花や植物の美しさや可能性を探求してきました。

世界各地で巨大なBotanical Sculptureといった革新的なインスタレーションを手がける一方で、花が咲いて朽ち果てるまでの変容を捉えた映像作品から子ども向けのアニメーション制作まで、常に花の持つ無限の可能性と命の尊さに対峙してきました。こうした活動の中で、2018年頃より、彼の関心は花の内部構造へも広がりを見せ、レントゲン撮影を通じた未知の領域への挑戦がスタートしました。

本展覧会では、長年にわたり新聞を印刷してきた面影を遺す京都新聞印刷工場跡地の大空間を舞台に、その X 線写真撮影時のフィルム原版および CT スキャンで撮影した映像を展示します。

技術の進歩により、これまで目にすることのなかった世界が可視化され、私たちは新たな視点で植物の微細で崇高な世界を目撃することになります。暗闇の中に光るその先に、多様で神秘に満ちた植物の世界が静かに立ち現れるでしょう。 -

特別展「樂歴代」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月26日(土)~2025年8月3日(日)

- 会場:樂美術館

樂焼は、「樂家の当主」による個人の作品の連続がその根幹を支え、連綿と数百年も続いてきました。現在十六代を数える樂家では、初代「長次郎」から全ての代の茶碗が残され、それぞれが初代の模倣ではなく、作者独自の視線や考えが色濃く落とし込まれています。「茶碗には、その人が宿る」ともいわれるように、さまざまな時代の中、必死に生きた歴代の痕跡が茶碗に込められる茶碗を通し、「茶」に対する想いや美意識、魅力を感じていただきます。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)