- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

第43回京都女性囲碁大会

囲碁・将棋女性におすすめ参加型・体験型開催まで41日- エリア:京都府

- 開催期間:2026年1月25日(日)~2026年1月25日(日)

- 会場:ラボール京都2F(公益財団法人京都労働者総合会館)

京都府女流アマチュア選手権大会とレディースカップ、段級位認定戦、初心者戦をあわせた「第43回京都女性囲碁大会」を開催します。

ふるってご参加ください。 -

京都市立芸術大学サテライトコンサート クリスマスチャリティーコンサートVol.16 ~クリスマスの贈り物~

アート・展示音楽その他公演キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け開催まで6日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年12月21日(日)~2025年12月21日(日)

- 会場:京都市立京都堀川音楽高等学校 音楽ホール

地域福祉の充実を願い、第16回クリスマスチャリティーコンサートを開催します。「クリスマスの贈り物」と題し、京都市立芸術大学大学院の声楽専攻生の歌声による音楽の世界を、お楽しみください。

-

◆終了◆ 第101回天皇杯・第92回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会

スポーツキッズ・ジュニア京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月22日(土)~2025年11月23日(日)

- 会場:大山崎町体育館

国内最大のバスケットボールトーナメント「第101回天皇杯・第92回全日本バスケットボール選手権大会」のセカンドラウンド(近畿ブロックラウンド)が、京都を含む全8会場で開催されます。ファイナルラウンド出場をかけた、選手たちの熱戦にご声援ください!

-

.jpg)

第109回 二科展 巡回京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月25日(火)~2025年11月30日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館2階 南回廊

第109回二科展巡回京都展を開催します。京都府、滋賀県の絵画・彫刻・デザイン・写真各部の秀作、力作並びに全国から選抜された作品をぜひご観覧ください

-

第36回 工芸美術 創工会展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月19日(水)~2025年11月23日(日)

- 会場:京都文化博物館5階

次代の工芸美術をリードする創作工芸美術集団「工芸美術 創工会」による、第36回目の展覧会。さまざまな表現の形、確かな技術に根差した作品の数々をお楽しみください。

-

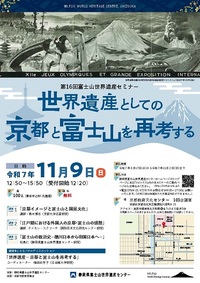

第16回富士山世界遺産セミナー「世界遺産としての京都と富士山を再考する」

講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月9日(日)~2025年11月9日(日)

- 会場:京都教育文化センター 103会議室

日本における世界遺産は文化遺産と自然遺産を合わせ26件あります。このなかで京都と富士山は“日本を代表する” 世界遺産として認識され、国内外から多くの観光客を集めています。

今回のセミナーでは、京都と富士山が文化史的に卓越した地位を獲得し、さらには共同体としての日本を表象するイメージとして国際的に定位されていく過程を検証することにより、文化における規範性の問題、さらには現代社会における世界遺産の政治性を再考する機会とします。

定員100名(申込み先着順)

※必ず事前申込みをお願いします。 -

「京都 日本画新展2026」

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!開催まで53日- エリア:京都府

- 開催期間:2026年2月6日(金)~2026年2月15日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

「京都 日本画新展」は2008年度の創設以来、日本画を志す若手作家たちが生き生きと日本画を描くことを応援し、活動の奨励・支援を目的として毎年作品発表の場を提供してきました。本展では、若手作家の自由な発想にあふれた意欲的な作品を一堂に展観します。伝統と文化が今なお根付く、大学の町・京都の特性を最大限に生かし、日本画の未来を担う作家たちとともに、京都ならではの日本画展を目指します。

-

今からできる!人生100年時代のマネーセミナー

学び・体験入場・参加無料女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月1日(土)~2025年11月1日(土)

- 会場:TKPガーデンシティ京都タワーホテル

”これから”のお金の不安、何から始めたらいいかわからない…そんなあなたに!初めてでも安心して学べるマネーセミナーを開催します。将来のために、今からできることを一緒に考えてみませんか?ぜひお気軽にご参加ください!【参加無料※要申込】

-

第3回資産運用フェア

講演・フォーラム学び・体験入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月8日(土)~2025年11月8日(土)

- 会場:京都産業会館ホール

ライフスタイルが多様化する中、将来の生活を守るための資産形成の重要性が高まっています。証券・金融機関・不動産など、今を乗り切るために必要となる資産づくりについて学び、ご相談いただけます。特別講演やセミナーを通じて資産づくりに役立つ幅広い情報をご提供します!【入場無料、講演・セミナーは要事前申込】

-

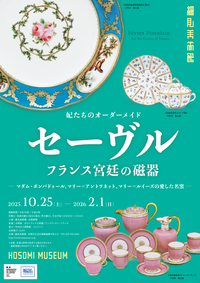

妃たちのオーダーメイド「セーヴル フランス宮廷の磁器」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ当日参加可・予約不要終了まで49日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年10月25日(土)~2026年2月1日(日)

- 会場:細見美術館

さまざまな陶磁器に焦点を当てた細見美術館「陶磁器に出会う」シリーズ。10回目となる今回は、陶磁器の最高峰とされる「フランス宮廷の磁器 セーヴル」をご紹介します。

ポンパドゥール侯爵夫人や王妃マリー=アントワネットなどが、こよなく愛したセーヴル磁器の魅力をご堪能ください。 -

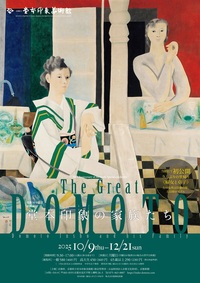

〈没後50年記念〉企画展 The Great DOMOTO ―堂本印象の家族たち―

アート・展示京都ならでは!終了まで7日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年10月9日(木)~2025年12月21日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

堂本印象(1891~1975年)には、8人の兄弟妹がいました。長兄の寒星は古典芸能評論家、次兄の漆軒は漆芸家、さらに印象の義弟には森守明、三輪晁勢ら日本画家、そして甥には洋画家の堂本尚郎などがおり、まさに類まれなる芸術一家でした。本展は、印象没後50年を記念し、芸術に携わる一族の作品を紹介します。さらに、印象が描いた家族の肖像や、家族をモデルとして制作された作品を通して、画面の深層に身近な人々への温かな愛情が込められていることを感じ取っていただけたら幸いです。

-

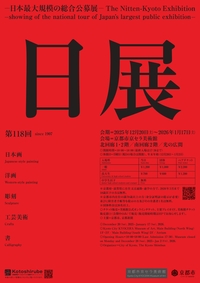

第118回日展京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!開催まで5日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年12月20日(土)~2026年1月17日(土)

- 会場:京都市京セラ美術館本館(北回廊1階・2階/南回廊2階/光の広間)

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。

当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。

現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。 -

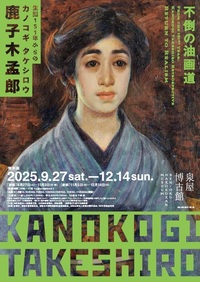

特別展 生誕151年からの鹿子木孟郎 -不倒の油画道-

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月27日(土)~2025年12月14日(日)

- 会場:泉屋博古館

近代の日本洋画に本格的な「写実」表現をもたらした鹿子木孟郎(かのこぎ・たけしろう)の生誕151年を契機として、その足跡をたどる特別展を開催します。

ぜひお楽しみください。 -

アロージャズオーケストラ with クリス・ハート

音楽その他公演京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月9日(日)~2025年11月9日(日)

- 会場:文化パルク城陽 プラムホール(東館2階)

関西屈指のビッグジャズバンドである「アロージャズオーケストラ」と、さまざまなジャンルを歌いこなし歌唱力と表現力で魅了する「クリス・ハート」が織りなす公演をお楽しみください。

-

発掘された日本列島2025

アート・展示学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月6日(土)~2025年10月5日(日)

- 会場:京都府立山城郷土資料館

遺跡(埋蔵文化財)の発掘調査は、全国で毎年約8,000件も実施されています。その中から、近年の発掘調査成果を中心に、特に注目された遺跡や出土品を紹介する考古速報展「発掘された日本列島」を開催します。

また、京都会場の地域展「天平の風、山背に薫る」では、奈良時代の南山城地域にスポットをあてた展示を行います。 -

大学進学フェスタ in KYOTO 2025

講演・フォーラム学び・体験入場・参加無料参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月28日(日)~2025年9月28日(日)

- 会場:京都市勧業館 みやこめっせ 3階・第3展示場

大学入試を控える生徒・保護者の皆さんを対象とした「大学進学フェスタ in KYOTO 2025」を開催します。 地元・京都を中心に、関西・首都圏などから資料参加を含め64の大学が出展する進学相談会です。入試の特徴や学校生活について各大学担当者に直接質問できるほか、一般・推薦入試対策に関する講演会、大学担当者による大学別説明会、現役大学生や卒業生・受験のプロスタッフへの相談も実施します。大学の研究を実際に体験できる「学びの体験コーナー」も!入試対策はもちろん日常の学習に関する疑問や不安を解消する場としていただけるよう、ぜひご参加ください。

-

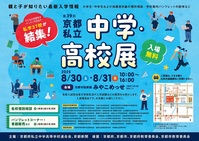

◆終了◆親と子が知りたい最新入学情報 第39回京都私立中学・高校展

講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月30日(土)~2025年8月31日(日)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ 3階第3展示場

今年も京都府内の私立中学・高校の進学情報をぎゅっと集めた「京都私立中学・高校展」を開催します。「学問の老舗」京都の私学情報が一度にわかるまたとないチャンスです。参加無料! 入退場自由!

お目当ての学校の個別相談、各学校のパンフレットなど情報収集に、ぜひお越しください! -

◆終了◆ 第44回江州音頭フェスティバル京都大会

音楽その他公演学び・体験暮らし・グルメキッズ・ジュニア入場・参加無料参加型・体験型京都ならでは!滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月22日(金)~2025年8月22日(金)

- 会場:ロームスクエア・岡崎公園

江州音頭を踊って琵琶湖の水資源に感謝するお祭り「江州音頭フェスティバル京都大会」を開催します。

京滋地区を中心に伝承されている民謡に合わせ、皆さん一緒に踊りましょう!(参加無料) -

関西留学生音楽祭 in KYOTO 29th

音楽その他公演入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月30日(日)~2025年11月30日(日)

- 会場:ロームシアター京都サウスホール

関西留学生音楽祭は1989年に京都で始まり、関西一円に学ぶ留学生と一般市民の異文化交流の場として親しまれてきました。世界各国の留学生が伝統音楽や舞踊を披露します。

遠い異国で頑張っている留学生たちの演奏・演舞を是非ご覧ください。 -

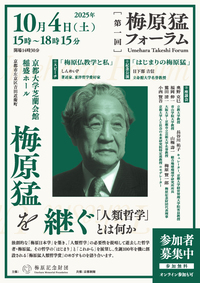

第一回梅原猛フォーラム「梅原猛を継ぐ~『人類哲学』とは何か」

講演・フォーラム入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年10月4日(土)~2025年10月4日(土)

- 会場:京都大学芝蘭会館稲盛ホール

独創的な「梅原日本学」を築き、「人類哲学」の必要性を提唱して逝去した哲学者・梅原猛。その哲学の「はじまり」と「これから」を展望する、第一回梅原猛フォーラム「梅原猛を継ぐ~『人類哲学』とは何か」を10月4日(土)に開催します。オンラインでも聴講できます。(無料、事前応募制)

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)