- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

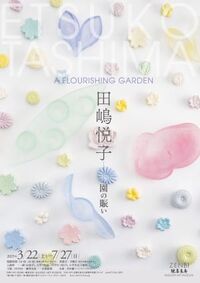

「田嶋悦子―園の賑い」

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月22日(土)~2025年7月27日(日)

- 会場:ZENBI ―鍵善良房― KAGIZEN ART MUSEUM

京都を中心とした現代陶芸界は、世界的にみても作家の層が厚く、田嶋悦子は1980年代に関西のエネルギー溢れる自由な気風のなかで、女性の立場からの彩色豊かな官能的な作品を発表し注目を集めました。

1990年代からは、ガラスと陶を組み合わせた作風へと変貌をとげ、現代陶芸の領域を広げてミックストメディアの作品を制作しています。田嶋悦子は陶にはないガラスの透光性や質感に惹かれて、陶との組み合わせによる表現の効果を発揮させています。

作品のモチーフは花を基調とした植物的な形態であり、陶とガラスの素材感が違和感なく調和し、陶土の重量感はなく、拡張する作品空間が軽やかな雰囲気を漂わせています。

本展では、今回新たに制作された、鍵善良房の菓子詰合せ『園の賑い』をイメージした作品を中心に、1980年代から現在までの作品を展覧いたします。透過する光と作品表面の表情による、蠱惑的な世界を是非ご堪能ください。 出川哲朗(大阪市立東洋陶磁美術館名誉館長) -

光と遊ぶ超体験型ミュージアム 魔法の美術館2025

アート・展示学び・体験キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月23日(水)~2025年5月12日(月)

- 会場:京都髙島屋S.C.(百貨店) 7階 グランドホール

壁や床に映し出された作品の中に入ったり触れたりすることで、魔法を使っているような体験ができます。

色とりどりの光の粒の中に動き回る「的」が出現し、鑑賞者が「玉」を投げて的中させると、噴水のように舞い上がる「SplashDisplay」や、絵本を手に持って、空間を歩き回りながら世界中のさまざまな童話や昔話を描いたピクセルアニメーション作品を鑑賞する「がそのもり」、クリスタルにライトを当てることで、空間に光の虹彩を放つ「アスタリス」など、京都府初公開のものを中心に、子どもから大人までが直感的に楽しめる16作品を展示します。

左写真:的場やすし/山野真吾/徳井太郎 /「SplashDisplay」

/©yasushi MATOBA/shingo YAMANO/taro TOKUI -

ARTISTS' FAIR KYOTO 2025

アート・展示京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年2月28日(金)~2025年3月2日(日)

国内外の第一線で活躍するアーティスト、そして彼らの推薦を受け、あるいは公募により選ばれた新進気鋭の若手アーティストらの作品を展示する「ARTISTS’ FAIR KYOTO(アーティスツ フェア キョウト)2025」を開催します。

「Art Singularity(アートシンギュラリティ)」をコンセプトに掲げ、アーティストが世界のマーケットを見据え、次の次元へと活躍の場を拡大するアートの特異点を目指す新しい形のアートフェアです。

8回目の開催となる今回は、京都国立博物館・京都新聞ビル・東福寺を会場に展開。刺激的なアートの現場を体感してください。

※会場ごとに会期・時間が異なりますのでご注意ください

※東福寺会場のみ3月6日(木)まで -

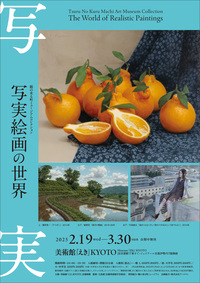

鶴の来る町ミュージアムコレクション「写実絵画の世界」

アート・展示講演・フォーラム夜間イベントあり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年2月19日(水)~2025年3月30日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

写実絵画とは、従来の西洋絵画にあった神話や歴史、宗教と言ったテーマではなく、社会や日常生活などを客観的に描いたものをさします。19世紀中頃にフランスを中心に興った写実主義と言われたこの芸術様式は、後の印象派や表現主義などの近代美術に大きな影響を与えました。今日の日本の写実絵画は、一般には写真と見まがうばかりの絵をイメージするかもしれませんが、本来は現実あるいは対象を深く見つめることで、社会や人の本質を描き出そうとする画家たちの挑戦と言っても過言ではありません。本コレクションの特徴は、いわゆる大家よりもむしろ中堅、若手に軸足が置かれ、ミュージアムピースと呼ばれる大作から濃密な筆致の小作品で構成され、そのモチーフも静物、人物、風景と、幅広くかつヴァリエーションに富んでいます。本展は、鹿児島県出水市にある鶴の来る町ミュージアムの400点余りの写実絵画コレクションの中から厳選して展覧いたします。スマートフォンや高精細なデジタルカメラで誰にでも容易く対象を写し取れる時代に、画家自身の思いや眼差しをとおして、一筆一筆丹念に塗り重ね表現された写実絵画の世界を、是非この機会にお楽しみください。

-

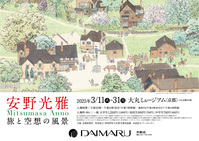

安野光雅 旅と空想の風景

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年3月11日(火)~2025年3月31日(月)

- 会場:大丸ミュージアム〈京都〉[大丸京都店6階]

1926年(大正15年)、安野光雅は島根県津和野町に生まれました。画家、絵本作家、装丁家、デザイナー、著述家として半世紀以上にわたり幅広い分野で創作活動を続け、2020年、94歳の生涯を閉じました。

安野の数ある作品の中で、風景は代表的なテーマのひとつです。国内外を旅しながら描いた風景画は、静かな余情を湛え、見る者の心に語りかけてきます。

そして「空想」することも安野が大切にしたことの一つ。空想しながら自分の心で感じたことを楽しく、やさしく絵に描いていく。代表作である『旅の絵本』や『空想工房の絵本』はそうして生まれました。

本展では安野が旅し、空想し、描いた風景の世界を見つめます。ヨーロッパの国々や日本の各地、さらに司馬遼太郎と旅して描いた風景の数々。世界的名作であり、自然、そして街の描写も美しい『旅の絵本Ⅲ』〈イギリス編〉は全場面を展示。さらに安野自身の子ども時代を描いた『ついきのうのこと』、切り絵の表現がユニークな『昔咄きりがみ桃太郎』といった絵本の世界。デザイナーとして取り組んだ装丁とその原画など、安野の多彩な仕事を120点を超える作品、資料から紐解きます。 -

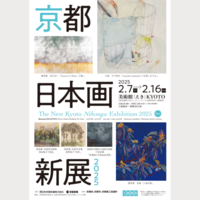

◆終了◆「京都 日本画新展2025」

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年2月7日(金)~2025年2月16日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

「京都 日本画新展」は2008年度の創設以来、日本画を志す若手作家たちが生き生きと日本画を描くことを応援し、活動の奨励・支援を目的として毎年作品発表の場を提供してきました。本展では、若手作家の自由な発想にあふれた意欲的な作品を一堂に展観します。伝統と文化が今なお根付く、大学の町・京都の特性を最大限に生かし、日本画の未来を担う作家たちとともに、京都ならではの日本画展を目指します。

-

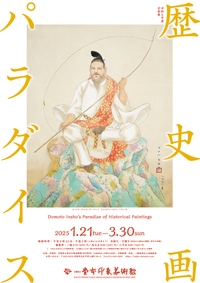

企画展「歴史画パラダイス」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月21日(火)~2025年3月30日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本画家の堂本印象(1891-1975)は、生涯にわたり数多くの歴史画を描いており、高い評価を得ています。

本展では、印象の描いた歴史画に焦点を当てます。

京都府立堂本印象美術館の館蔵品の中から、大正時代の《維摩》をはじめ、戦後の第一作となる《太子降誕》、絶筆の《善導大師》など、歴史人物を題材にした初期から晩年の代表作を展示。

さらに今回は特別に、京都の神社に奉納した神様の絵も展示します。

深い研究と考証による作品から、独創的な抽象表現まで、印象のあふれる才能を感じてください。 -

.jpg)

京都新世代いけばな展2025

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月30日(木)~2025年2月4日(火)

- 会場:京都新聞ビル地下1階

京都の華道文化の活性化を目指して、若手華道家の作品を展示する「京都新世代いけばな展2025」を開催します。ご鑑賞ください。

-

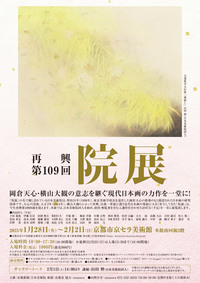

再興第109回院展 京都展

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月28日(火)~2025年2月2日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館南回廊2階

「院展」の名で親しまれている日本美術院は、明治31年(1898年)、東京美術学校長を退任した岡倉天心の指導のもと創設された日本画の研究団体です。天心の没後、大正3年(1914年)、横山大観らによって再興、以後一世紀に渡り近代日本画の発展に大きく寄与してきた「院展」は、今年再興109回展を迎えます。

-

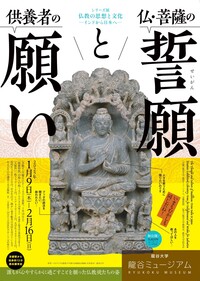

シリーズ展「仏教の思想と文化 -インドから日本へ- 特集展示:仏・菩薩の誓願と供養者の願い」

アート・展示シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月9日(木)~2025年2月16日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

シリーズ展「仏教の思想と文化」では、インドで誕生した仏教がアジア全域に広まり、日本の社会にも根づいていく約2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて紹介します。

仏教経典には、仏や菩薩は一切衆生を必ず救済しようと誓いを立て、さまざまな実践を行い、教えを説くとあります。一方、在家者たちはあらゆる願いを託して、仏・菩薩の像をあらわしたり、経典を書写したり、法会を開催したりとさまざまな供養を行いました。特集展示では、仏教美術を通して、だれもが心安らかに過ごすことを願った仏教徒たちのすがたをみていきます。 -

世界報道写真展2024京都

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月30日(土)~2024年12月29日(日)

- 会場:京都新聞ビル地下1階

2024年11月30日(土)~12月29日(日)の期間、京都新聞ビル地下1階印刷工場跡を会場に、「世界報道写真展2024京都」を開催します。

World Press Photo(世界報道写真展)は、オランダ・アムステルダムに本部を置く世界報道写真財団(World Press Photo Foundation)が開催するWorld Press Photo Contest(世界報道写真コンテスト)の入賞作品を展示するものです。今年は130の国と地域約4,000人から約6万の写真とプロジェクトの応募があり、入賞した32作品を展示します。

(写真)世界報道写真展2024京都の展示会場 -

琳派展24「抱一に捧ぐ ―花ひらく〈雨華庵〉の絵師たち―」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年12月7日(土)~2025年2月2日(日)

- 会場:細見美術館

細見美術館にて、琳派展シリーズの第24回目を開催します。

江戸琳派を確立した酒井抱一(1761~1828)の終の棲家となるのが「雨華庵」(うげあん)です。抱一はここで多数の晩年作を描き、その没後は抱一を慕う門下の絵師たちのよりどころとなりました。

本展では、抱一をはじめ「雨華庵」ゆかりの絵師たちの江戸琳派を紹介します。抱一に憧れ、慕った絵師たちの100年以上におよぶ江戸琳派の軌跡とその魅力をご堪能ください。 -

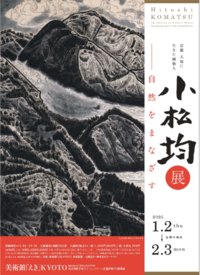

京都 大原に生きた画仙人 小松均展 —自然をまなざす

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年1月2日(木)~2025年2月3日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

京都・大原で自給自足の生活を営みながら、自然に向かい、戦後の水墨表現に独自の画境を拓いた小松均(1902-1989)。

明治35(1902)年に山形県大石田町に生まれ、18歳の時に画家を志して上京。川端画学校で学び、大正13(1924)年の第4回国画創作協会展(国展)初入選をきっかけに翌年京都へ移り土田麦僊に師事しました。国展解散後は帝展と院展で入選を重ね、昭和2(1927)年からは大原を拠点とし、大原の四季の自然のほか、生き物や植物などの身近なモチーフや、各地の風景を描き続けました。

また、小松は昭和初期から徹底した写実による水墨表現を模索し、1950年代中期以降から代表作とも言える力強い墨画による大画面の連作によって日本画の新たな表現を示しました。

その風貌と作画に取り組む姿勢から“画仙人”と呼ばれた小松均。

本展では、孤高の画家・小松均に魅せられた一人のコレクターの所蔵品から、“画仙人”の眼差しを通して描かれた世界をご紹介します。 -

京都市立芸術大学芸術資料館移転記念特別展 京都芸大<はじめて>物語

アート・展示講演・フォーラム入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年4月6日(土)~2025年2月11日(火)

- 会場:京都市立芸術大学芸術資料館

日本で最も長い歴史を持つ芸術大学である「京都市立芸術大学」の京都駅東地区移転を記念した特別展を開催します。

本展では、京都市立芸術大学の150年近い歴史の中で生み出されてきた数々の〈はじめて〉をテーマに、芸術資料館所蔵品を中心とするさまざまな作品・資料を4期に分けて紹介。

第1期と第2期では明治・大正の動き、第3期・第4期では戦後まで含み、全体を通して京都市立芸術大学の歴史と芸術資料館の主要なコレクションを一覧できる貴重な機会です。 -

◆終了◆ 第35回記念 工芸美術 創工会展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月27日(水)~2024年12月1日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階

次代の工芸美術をリードする創作工芸美術集団「工芸美術創工会」による、第35回目の節目となる展覧会。さまざまな表現の形、確かな技術に根差した作品をお楽しみください。

-

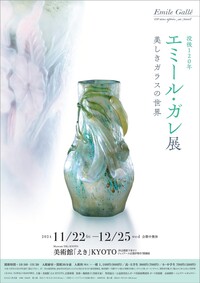

没後120年 エミール・ガレ展 美しきガラスの世界

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月22日(金)~2024年12月25日(水)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

産業革命を経て、工業化が進む19世紀から20世紀初頭のヨーロッパで花開いた「アール・ヌーヴォー(新しい芸術)」。その中心的人物として、ガラス工芸を芸術の域にまで高めたのが、フランスのガラス工芸家エミール・ガレ(1846-1904)です。ドイツ留学後にフランスのマイゼンタールでガラス技術を習得。故郷のロレーヌ地方ナンシーに戻ってからは、父親の事業に加わり、ガラス、陶器の製造管理をはじめ、商品開発やデザインなど芸術的指導を任されます。植物学者でもあったガレは、自然観察、植物学、生物学の知識を活かし、花々や昆虫などの生き物をモチーフに、自然美と生命の輝きをガラス工芸で表現しました。また、ジャポニスム(日本趣味)にも大きな影響を受け、日本美術との出会いにより、鷹や松など日本らしいモチーフをデザインに取り入れ、様々な技法で独自の世界観を創り出しました。1889年、1900年のパリ万国博覧会ではグランプリを受賞し、国際的評価を得、ガレの作品は一躍人気となります。1901年には「産業芸術地方同盟(ナンシー派)」を設立し、工芸の発展に貢献しました。

本展は、没後120年となるガレの偉業を、約70点の美しいガラス作品で振り返ります。 -

禅寺の茶の湯

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月14日(土)~2025年2月2日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

禅寺と茶の湯の関係性に焦点を当てた特別展を相国寺承天閣美術館にて開催します。

茶の湯の世界は、禅と深い関係があります。

そのため、相国寺とその塔頭の什物にも茶の湯にまつわる作品が多く伝来しています。

仏教行事の中では本尊に茶を供え、書院などで参列者に茶がふるまわれます。また、江戸時代には寺院の中に茶室が誂えられ、そこで茶会が催されました。

このように、禅僧の暮らしの中に茶の湯が息づいていたのです。

今回の展覧会では、国宝一件、重要文化財六件、初公開作品も含めた茶会記に載る什物や、茶道具の名品約二百点を紹介します。 -

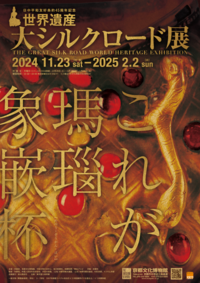

特別展 日中平和友好条約45周年記念 世界遺産 大シルクロード展

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年11月23日(土)~2025年2月2日(日)

- 会場:京都文化博物館( 4・3階展示室)

シルクロードはユーラシア大陸を横断し東洋と西洋を結んだ大交易路と一般に知られています。自動車も汽車もない時代に、草原や砂漠、雪山を越え、時には命をかけて人や物がここを往来しました。地球の四分の一周にもおよぶ壮大な「旅路」は、人類の歴史においても重要な役割を果たしてきたと考えられています。シルクロードの研究は19世紀後半より始まり、約140年の歴史がありますが、日本では特に半世紀程前のテレビ番組の印象が深く、砂漠の彼方や最果ての地に多くの人が憧れを抱くようになりました。学術的にも、奈良の正倉院に伝わる宝物の故地として、ペルシアや中央アジア、ひいてはギリシア・ローマに起源する文化が注目され、交流の歴史が研究されてきました。そして近年では、シルクロードが2014年にユネスコの世界遺産に認定されました(「シルクロード: 長安– 天山回廊の交易路網」)。中国ではこれを契機としてシルクロードへの関心が高まり、学術調査や研究はこれまでにない勢いで進められ、新しい発見が続いています。

本展覧会は、この世界遺産認定後、中国国外で初めて行われる大規模なシルクロードの展覧会です。世界遺産に登録された中国国内の遺跡を紹介し、また日本初公開の文物を含むシルクロード文化の精華を公開します。今回は、中国側のご厚意により、これまでにない規模でシルクロードの優品が日本にもたらされます。シルクロードを通じて、日本と中国が長い文化交流の歴史をもつことを、この展覧会であらためて感じてください。 -

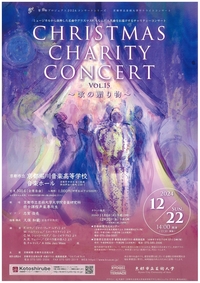

◆終了◆ 京都市立芸術大学サテライトコンサート クリスマスチャリティーコンサートVol.15 ~歌の贈り物~

アート・展示音楽その他公演キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年12月22日(日)~2024年12月22日(日)

- 会場:京都市立京都堀川音楽高等学校 音楽ホール

地域福祉の充実を願い、第15回クリスマスチャリティーコンサートを開催します。「歌の贈り物」と題し、京都市立芸術大学大学院の声楽専攻生の歌声による音楽の世界を、お楽しみください。

-

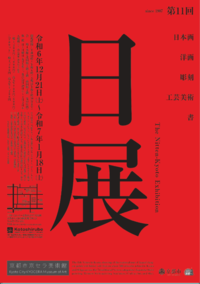

第11回日展京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年12月21日(土)~2025年1月18日(土)

- 会場:京都市京セラ美術館本館(北回廊1階・2階/南回廊2階/光の広間)

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。

当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。

現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)