- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆井田幸昌展「Panta Rhei|パンタ・レイ - 世界が存在する限り」

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月30日(土)~2023年12月3日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊2 階

本展は、画家・現代美術家の井田幸昌にとって初となる国内美術館での個展です。一貫して「一期一会」を自身の創作テーマとし、二度と出会うことのない「今」を表現する井田の、過去最大規模の展覧会となります。故郷、鳥取県の米子市美術館からはじまり、画家を目指すきっかけを作った京都市京セラ美術館へと巡回します。

京都展ではジェローム・サンスをキュレーターに迎え、鳥取 (米子) 展とは構成や内容を一部変えて展示します。これまでの絵画作品、立体作品、絵日記のように日々を綴った “End of today”シリーズ、家族、友人、著名人をモチーフに描いた“Portrait”シリーズなどの代表作から最新の作品まで、約350点のラインナップで紹介します。

この時、この場所でしか出会えない井田の芸術世界をご堪能ください。 -

開館45周年記念「定本 樂歴代」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月2日(土)~2023年12月24日(日)

- 会場:樂美術館

樂家歴代の全貌を紹介する『定本 樂歴代』(樂美術館監修)が新しく改訂版となりました。解説も襲名にともない、樂篤人から16代吉左衞門、15代直入が担当します。改訂を記念した本展では、長次郎から16代吉左衞門まで、また樂家と外戚になる本阿弥光悦、玉水焼初代一元を加え、それぞれの代表作となる名品を展観し、樂焼の歴史、作風の特色とその変遷を探ります。

-

.png)

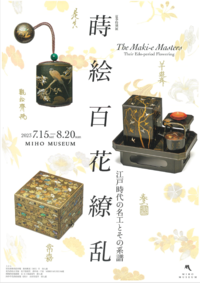

◆終了◆夏季特別展「蒔絵百花繚乱ー江戸時代の名工とその系譜」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2023年7月15日(土)~2023年8月20日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

日本の伝統工芸である「蒔絵」。17 世紀の後期、それまで一般には名を知られない存在であった蒔絵師たちは、京都の観光案内書『京羽二重』など出版物に住所と共に紹介され、やがて自らの名を作品に記し始めました。それまで、名を残さない工人であった蒔絵師たちが歴史の表舞台に登場したのです。町衆が台頭する 18 世紀以降、蒔絵を受容する層が増し、それに比例して蒔絵師の数も増えてゆきます。そして流行は競争を生み、技術面でも大きく底上げされ、多くの蒔絵師が名を上げる百花繚乱の時代を迎えました。

本展はこうした蒔絵師たちの作品を、のちに各地の伝統へと繋がる彼らの系譜とともに紹介することで、伝統のバックボーンや美しい蒔絵を求めた当時の日本人の心を、展示作品の中に感じていただくことができます。 -

橋本関雪 生誕140周年 KANSETSU-入神の技・非凡の画-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2023年4月19日(水)~2023年7月3日(月)

橋本関雪(1883-1945)は、近世の伝統を受け継ぎながら、近代性を取り入れて独自の文雅で壮大な芸術世界を完成させた巨匠です。大正・昭和期の京都画壇で活躍した関雪は、神戸に生まれ、儒者の父・海関の薫陶を受けて漢籍詩文を学び、同時に画筆にも親しみました。

四条派の画法を修めた闊達な筆さばきと中国古典への深い理解と愛着を持つ彼は、早熟な才能を示し、若くして画名を知られます。

本展は関雪の生誕140年を記念し、彼が生涯で最も長い時間を過ごした京都で、その歩みを、到達点を数々の名画で追いながら紹介します。

白沙村荘 橋本関雪記念館・福田美術館・嵯峨嵐山文華館の3館で同時に開催となります。 -

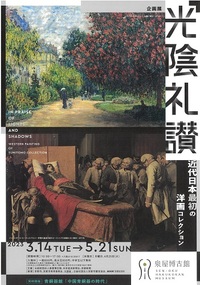

企画展 光陰礼讃 -近代日本最初の洋画コレクション

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年3月14日(火)~2023年5月21日(日)

- 会場:泉屋博古館

住友コレクションの一角を占める近代洋画は、住友吉左衞門友純(春翠)が明治30年(1897)の欧米視察中のパリで印象派の画家モネの油彩画2点を入手した事に始まります。その一方で、同時代のジャン=ポール・ローランスなどフランス・アカデミーの古典派絵画も収集しました。19世紀末のフランス絵画は、印象派の台頭とともに古典的写実派が次第に衰退していく様相を示すことになりますが、春翠が収集した洋画コレクションには同時代の印象派と古典派の作品がともに揃って収集されているところに特徴があります。また、明治維新以降の日本において、住友洋画コレクションは他に先駆けた最初の本格的な洋画コレクションでもありました。 本展は、光を追い求めた印象派と陰影表現による実在感を追究した古典派を「光陰」と捉え、この「光陰」二つの流れから滋養を受けて展開した近代洋画の数々を紹介するものです。

-

◆終了◆特別展「初代 志野宗信没後五百年記念―香道 志野流の道統―」

キッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年3月4日(土)~2023年5月31日(水)

- 会場:細見美術館

志野流は、室町時代に香道の基礎を作り、流儀としての香の作法、精神を現代に至るまで五百年にわたり途切れることなく継承してきました。日本文化の結晶ともいうべき香道を、初代志野宗信から連綿と守り抜いてきた志野流五百年の道統を紹介します。

-

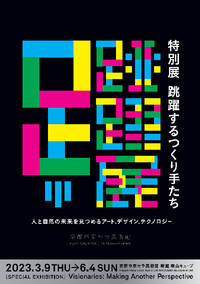

特別展 「跳躍するつくり手たち 人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年3月9日(木)~2023年6月4日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

地球環境への意識の高まりやテクノロジーの進化など、人間社会のあり⽅が⼤きく変化する現代は、新たな視点が求められる時代だからこそ、人間こそがなしうることの重要性が改めて問い直されています。

本展では、企画・監修者にデザインを軸としてリサーチと思索を重ねてきた川上典李⼦⽒(武蔵野美術⼤学客員教授)を迎え、人間や地球の歴史を意識しながら、柔軟な発想でめざましい活動を展開する日本のアート、デザイン分野の気鋭の20作家(個人・チーム)を取り上げます。

1970年代、1980年代生まれを中心とした参加作家による新作や初公開作品を多数紹介する本展では、過去と未来、自然と人⼯、情報環境と実社会といったさまざまな関係性を軽やかにつないで再解釈する彼らの作品や活動から、世界が直⾯する激動の時代に求められる「創造へ向かう跳躍するエネルギー」が鮮やかに浮かび上がることでしょう。 -

.png)

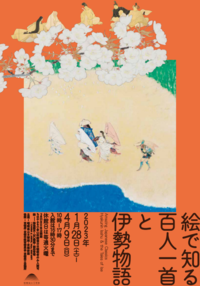

◆終了◆ 絵で知る百人一首と伊勢物語

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年1月28日(土)~2023年4月9日(日)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

鎌倉時代の歌人・藤原定家が編んだ秀歌撰である小倉百人一首は今なお多くの人々に親しまれています。

今回の企画展では、百人一首ゆかりの書や絵画をご覧いただくとともに、百人一首の歌人の中から在原業平に着目し、彼が主人公とされる『伊勢物語』の各段を彷彿とさせる名作をご紹介します。

展覧会を通じ、2つの古典文学作品により親しんでいただける内容となっています。 -

令和4年度「CONNECT⇌_」アートで こころを こねこねしよう

アート・展示講演・フォーラム学び・体験入場・参加無料参加型・体験型終了- 開催期間:2022年12月1日(木)~2022年12月18日(日)

- 会場:京都国立近代美術館、京都市京セラ美術館、京都府立図書館、ロームシアター京都、京都市動物園、日図デザイン博物館(京都市勧業館みやこめっせ地下1階)、京都市美術館別館

CONNECT⇄_(コネクト)は、多様性や共生社会のありかたについて、障害のある方もない方も共に考え、語り合い、実践するプロジェクトです。

3回目となる2022年度のテーマは「アートで こころを こねこねしよう」。

障害者週間(12月3日〜9日)を含む18日間、展示やワークショップ、連続トーク、上映会など、参加施設がさまざまなプログラムをご用意してお待ちしています。

さらに、京都国立近代美術館等には交流・くつろぎスペース「こねこねの中庭」が登場。さまざまな表現や文化、歴史に触れたり、五感を使ってアートを感じたり、いろんな人と共に過ごしたりして心と心を"こねこね"してみませんか。 -

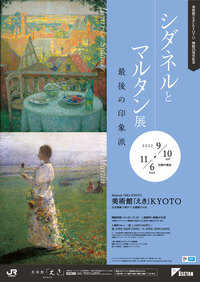

美術館「えき」KYOTO開館25周年記念 シダネルとマルタン展 最後の印象派

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月10日(土)~2022年11月6日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

19世紀末から20世紀前半にかけてフランスで活躍したアンリ・ル・シダネル(1862-1939)とアンリ・マルタン(1860-1943)。共に印象派、新印象派の流れを汲みつつ、象徴主義など同時代の表現技法を吸収しながら幻想的な主題を扱ったほか、生活の情景や身近な人々を親密な情感を込めて描くアンティミスト(親密派)としても知られています。2人は1891年の最初の出会い以降、生涯にわたり親交を深めましたが、シダネルは北フランスで薄明かりに包まれた穏やかな光を、マルタンは南フランスで陽に照らされた明るい光を描き出し、それぞれ独自の画風を築きました。本展では、これまで日本で紹介される機会の少なかった2人の画家の画業を9つの章に分けてご紹介します。光と色彩に彩られた作品をぜひお楽しみください。

-

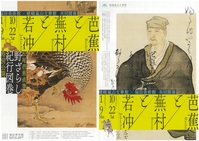

芭蕉と蕪村と若冲

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月22日(土)~2023年1月9日(月)

- 会場:嵯峨嵐山文華館、福田美術館

松尾芭蕉の貴重な直筆《野ざらし紀行図巻》が再発見されたことを記念し、福田美術館と嵯峨嵐山文華館が共同で展覧会を開催します。

本展は与謝蕪村をキーパーソンとして、蕪村が憧れた松尾芭蕉と、蕪村と同じ年に生まれた伊藤若冲、3人の足跡を辿るものです。 -

視覚文化連続講座シリーズ3「視覚文化に分け入る」

講演・フォーラムシニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月17日(土)~2023年4月15日(土)

- 会場:平安女学院大学京都キャンパス

絵画や彫刻、そして書、工芸、建築などを中心に展開してきた視覚文化についての理解を深めるための連続講座の第3シリーズを開講します。

「視覚の文化地図」、「視覚文化を横断する」というテーマ に続き、本年度は「視覚文化に分け入る」と総称して、時 代を越えた東西の視覚文化を専門家が語ります。 -

明治5年 西本願寺.jpg)

◆終了◆ 秋季特別展「博覧-近代京都の集め見せる力- 初期京都博覧会・西本願寺蒐覧会・仏教児童博物館・平瀬貝類博物館」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ参加型・体験型夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月17日(土)~2022年11月23日(水)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

明治維新後、博覧会や博物館は日本の近代化を進める上で重要な役割を担ってきました。中でも、西本願寺を会場として開催された「京都博覧会」は、日本初の博覧会として多くの観覧者を集めました。本展では、「京都博覧会」をはじめ、西本願寺が独自の手法で企画した「本願寺蒐覧会」や、龍谷大図書館に設立された「仏教児童博物館」、私設の自然史系博物館「平瀬貝類博物館」を、古写真や文献資料約200点から、当時の展示の工夫や意義を探ります。

-

◆終了◆たくさんの愛を、ありがとう 追悼 瀬戸内寂聴展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月12日(水)~2022年10月31日(月)

- 会場:京都高島屋グランドホール(7階)

昨年11月、99歳で人生の幕を閉じた瀬戸内寂聴師。作家として僧侶として、常に精一杯の行いを自らに課し、最後までペンを握り続けました。本展では、新たに出版された寂聴師の著作、活動の記録、交友録を一堂に展覧するとともに、会場には「心に残る寂聴師のことば」を散りばめ、法話映像、秘蔵の資料とともに、寂聴師を偲びます。

※掲載写真撮影:斉藤ユーリ -

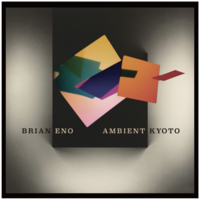

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO

アート・展示音楽その他公演終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年6月3日(金)~2022年9月3日(土)

- 会場:京都中央信用金庫旧厚生センター

世界の現代音楽・ポップミュージックシーンにおけるレジェンドであり、ヴィジュアル・アートのパイオニアであるブライアン・イーノによる大規模個展が開催されます。彼が提唱したアンビエント・ミュージック(環境音楽)を音と光で体感できる空間芸術です。

芸術家としての活動のみならず、環境問題など社会活動にも取り組んできたイーノが、世界的文化都市である京都でどのようなメッセージを発信するのでしょうか。 -

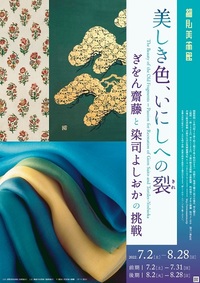

美しき色、いにしへの裂ー〈ぎをん齋藤〉と〈染司よしおか〉の挑戦ー

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年7月2日(土)~2022年8月28日(日)

- 会場:細見美術館

京都の呉服専門店「ぎをん齋藤」七代目当主 齋藤貞一郎氏と、植物染の「染司よしおか」五代目当主 吉岡幸雄氏。

江戸時代より代々続く染織の家に生まれた二人は、家業を継ぎながらも伝統の枠にとらわれることなく、それぞれのスタイルで美を追求してきました。

本展では、熟練の職人と共に試行錯誤を繰り返して創りあげた、いにしえの色の再現や憧れの技を昇華させた新たな表現と、その過程に焦点を当てていきます。

美しい色彩や素材へのこだわり、技の継承や職人の育成―さまざまな想いをたどりながら、染織に挑み、染織に魅せられた二人の姿を紹介します。 -

◆終了◆樂歴代 特別展「茶碗が紡ぐ ものがたり」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月29日(金)~2022年8月21日(日)

- 会場:樂美術館

時代とともに人から人へと大切に受け継がれてきた茶碗には、人とのつながりや出会いを経て紡がれる「ものがたり」があります。

本展では、長い時間の中で、茶碗に積み重なったものがたりに焦点を当て、樂歴代の作品の数々を展観します。 -

◆終了◆やっぱり、京都が好き ~栖鳳、松園ら京を愛した画家たち~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年7月3日(日)

- 会場:福田美術館

今も昔も多くの芸術家が愛してやまない京都。

福田美術館が立地する嵐山は千年以上前から、天皇や貴族が好んだ景勝地であり紅葉の名所とされていました。江戸時代になると多くの桜が植えられ、桜の名所として有名になり、京都の市中に住む円山応挙なども写生をするため、たびたびこの地に足を運びました。明治以降は京都画壇の主力メンバーである竹内栖鳳、川村曼舟、冨田渓仙らが嵐山にアトリエを構え、多くの画家が集まります。その中には、東京画壇の重鎮、横山大観なども含まれていました。

本展では、京都にゆかりのある画家、作品を紹介をします。 -

琳派展22 つながる琳派スピリット 神坂雪佳

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月23日(土)~2022年6月19日(日)

- 会場:細見美術館

近代京都において図案家・画家として活躍した神坂雪佳(1866~1942)は、本阿弥光悦や尾形光琳ら琳派の活動や作風に共感し、明治という新しい時代にふさわしいデザインを多数生み出しました。

同館での琳派展22弾となる本展では、俵屋宗達や尾形光琳、酒井抱一など江戸時代の琳派作品を辿りながら、マルチアーティスト・雪佳の図案集、雪佳がデザインした工芸作品や絵画作品を紹介し、雪佳の多彩な活躍をたどります。

琳派のスピリットを受け継いだ雪佳の美の世界をお愉しみください。 -

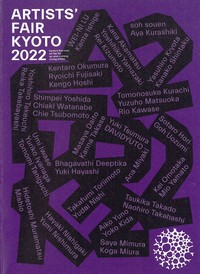

ARTISTS' FAIR KYOTO 2022

アート・展示学び・体験女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2022年3月5日(土)~2022年3月6日(日)

- 会場:京都府京都文化博物館 別館、京都新聞ビル 地下1階

国内外の第一線で活躍するアーティスト、そして彼らの推薦を受け、あるいは公募により選ばれた新進気鋭の若手アーティストらの作品を展示する「ARTISTS’ FAIR KYOTO(アーティスツ フェア キョウト)2022」を開催します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)