- トップ

- 特集一覧

- 特集「国画会90年 孤高の画家 渡辺貞一」ギャラリートーク(展覧会は終了しました)

- 「国画会90年 孤高の画家 渡辺貞一」ギャラリートーク前編 洋画家・渡辺貞一とふるさと青森

「国画会90年 孤高の画家 渡辺貞一」ギャラリートーク前編 洋画家・渡辺貞一とふるさと青森

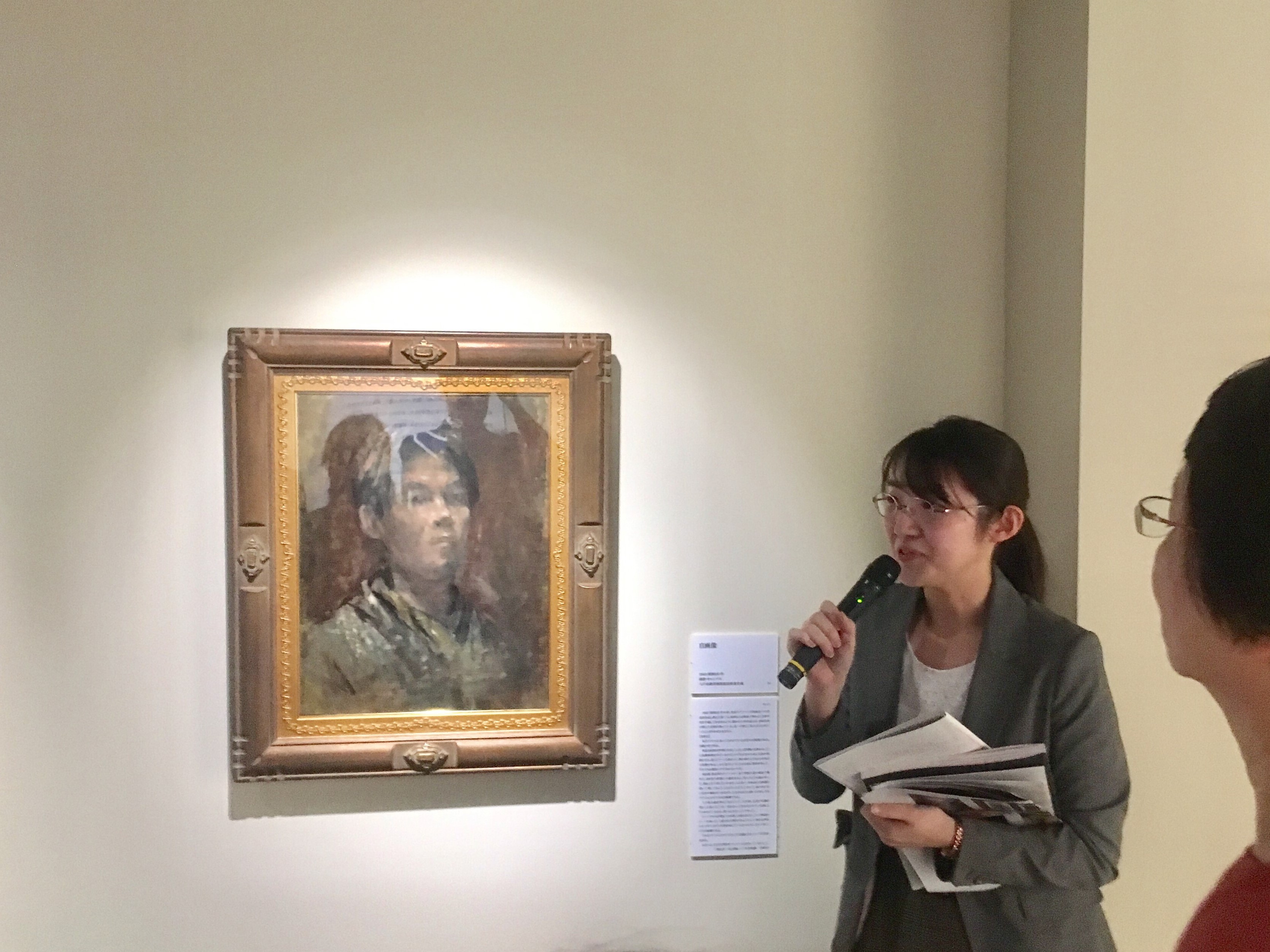

10月13日(土)、開幕初日に行われたギャラリートークでは、七戸町立鷹山宇一記念美術館 研究員の對馬恵美子(つしま・えみこ)氏、同じく学芸員の遠藤未奈子(えんどう・みなこ)氏にお話しいただきました。

本展では、同館から貞一の作品およそ80点をお借りして展示しています。

■貞一のふるさと青森

洋画家・渡辺貞一(わたなべ・ていいち、1917-81)は三内丸山遺跡で知られる青森市の三内地区に生まれました。

青森市は北側が海に面し、南側には山が迫っています。冬には海を通ってきた北風が山にぶつかって、街に大量の雪を降らせる地形です。

對馬さんの感覚では1年のうちの5ヵ月ほど雪に覆われるといい、長い間、白黒写真のような世界が続きます。

青森を代表する画家のひとりに、棟方志功がいます。

彼は8月の青森を彩るねぶたに魅せられ、ふるさと青森を描いた作品には、賑やかなねぶたにまつわるものも多くあります。

一方で貞一が描くふるさと青森は、冬の景色ばかり。

對馬さんいわく「青森の人々は冬が嫌い」だというのに、どうして暗い風景を描き続けたのでしょうか。

■命の限り好きな絵を

会場を入ってすぐのところに、1枚の人物画が掲げられています。

どんよりとした背景に、明るいとはいえない表情のこの人物。1943年・当時26歳の貞一本人を描いた自画像です。

東京のアパートに住まい、すでに画家として活動していたころ、突然喀血(かっけつ)して倒れ、生命の危機にさらされました。

戦況が悪化し東京でも空襲が続くなか、ふと鏡に映った自分の姿をみて「おしまいだ」と思った貞一。生きているうちに自分の姿を残そうとして描いたといいます。

<写真=七戸町立鷹山宇一記念美術館・遠藤さん>

貞一はその人生において何度も「死」に直面しました。

17歳のとき、4つ年上の長兄が急性肺炎で亡くなりました。

突然の死に貞一が受けたショックは大きく、「人間は死ぬものだから、生きているうちに好きな絵を描こう」と決心。画家を志すきっかけとなったのです。

病に倒れた貞一は療養のため帰郷し、奇跡的に治癒します。しかしその直後、太平洋戦争の海軍要員として2度にわたる出兵が待っていました。

■生死の境目としての「河原」

月が浮かぶ夜の河原。やや硬直した鳥に、ひとり佇む少女の姿。

会場中盤で何点も登場する河原の風景。對馬さんによると青森・恐山の周辺に共通点が多いそうです。

恐山といえば、死者の声を伝えるイタコで知られ、無間地獄、三途の川、賽の河原といった死後の世界を思わせる地名があります。

貞一はこの静寂な風景を「生死の境目」と考えたのでは、と對馬さんは言い、これらは何度も死と隣り合わせになった彼の死生観がもっとも強く現れたモチーフだといえます。

<写真=七戸町立鷹山宇一記念美術館・對馬さん>

■サインに隠された十字架と戦争

貞一の絵に見られるサインは3種類あるといわれ、戦後はおもに名前の頭文字"T"の下に姓の頭文字"W"をつなげたものを使用しています。

会場でぜひ目を凝らして見てほしいのですが、"T"の文字は縦画が横画を少しだけ突き抜け、十字架のように書かれています。

キリスト教徒だったという貞一は生前、妻に対し、自分は愚かな戦争という十字架を背負って生きると話したことがあるそうです。

特徴ある"T"と"W"の書き方が、まるで教会の屋根と十字架のようだと對馬さん。そこには命からがら帰還した戦争に対する貞一の思いが込められているのかも知れません。

「時計台の風景」油彩、キャンバス 1972年 七戸町蔵

ギャラリートークは後編につづきます。後編は洋画家で国画会会員の佐々木豊氏にお話しいただきます。

展覧会についての情報はこちらから。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)