開催期間:2024年9月13日(金)~2024年12月15日(日)

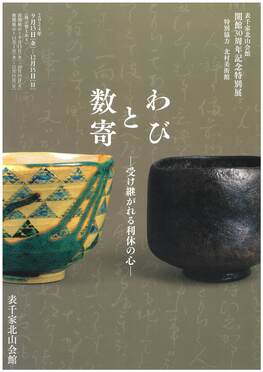

◆終了◆表千家北山会館 開館30周年記念特別展「わびと数寄(すき)-受け継がれる利休の心-」

千利休は、古来より日本の風土で育まれてきた「和」の心を茶の湯の精神とし、人と人との心の交わりを重んじるわび茶を大成します。

利休の茶の湯は、千家を中心としつつ、大名・武士、禁裏・公家、町衆など、さまざまな人たちによって継承されることとなります。

そのなかで、茶の湯の諸流派が生まれ、また伝来の名物道具を珍重し型にとらわれない数寄の茶に親しむ人たちもふえて、茶の湯は豊かな広がりを見せていきます。

しかし、わびと数寄は、表現は異なっていても、その根底にあるものは利休から受け継がれた心そのものといえるでしょう。

この特別展では、茶人の人となりやことばにも注目しながら、わびと数寄の道具が語りかける利休の心を訪ねます。

第一部 室町時代~安土桃山時代

1.仏教と茶の湯 珠光

2.和歌と茶の湯 武野紹鷗

3.わび茶の大成 千利休

茶の湯は仏教や和歌の文化に大きな影響を受けてきました。わびの美を見出し、道として心を重んじた珠光の茶の湯は、紹鷗によって深められ、千利休によってわび茶が大成されます。わび茶は、日本で培われてきた文化に根ざしたものでした。

第二部 江戸時代初期~中期

1.千利休の茶の継承

2.三千家とその周辺

3.武家茶道の確立

4.禁裏・公家の茶の湯

利休の茶の心は、千家の道統に受け継がれます。また、古田織部をはじめとする「利休七哲」も利休の茶を継承し、武家の茶は織部から小堀遠州、片桐石州へと伝えられます。いっぽう金森宗和は禁裏・公家の茶に大きな影響を与え、常修院宮、近衞予樂院らにより公家の茶が確立されました。

第三部 江戸時代中期~幕末

1.利休への回帰―古風と新風―

2.大名によるわびと数寄の融合

江戸時代中期、茶の湯を学ぶ人が増大するなか、利休への回帰を重んじる動きが見られます。没後150年が経ち、各流派において、利休の心にかえり、これからの時代を照らす茶の湯が模索されました。また、江戸時代後期になると、大名家における数寄の茶とわびの茶との交わりはいっそう深まりをみせます。さらに、数寄大名として知られる松平不昧や井伊直弼も利休のわび茶の心をもっとも重んじました。

第四部 近代

1.千家・数寄者・公家の茶

―三井家による明治天皇への献茶―

2.近代数寄者の茶の湯

3.家元と近代数寄者

明治20年(1887)、三井家と表千家による明治天皇への献茶は、近代の茶道復興の原動力となりました。近代数寄者を代表する益田鈍翁、原三溪、松永耳庵らは、仏教美術を取り入れるなど、日本の「和」の心を守り、数寄の茶を展開するなかで、わび茶の心を大切にしています。そして、各流派家元と数寄者が茶の湯の交わりをもち、わびと数寄の茶は今に受け継がれています。

主な展示作品

利休所持 長次郎作黒茶碗 銘 禿(かむろ)

重要文化財

野々村仁清作 色絵鱗波紋茶碗

北村美術館蔵

(後期)

|

◆ 関連催事 ◆ 北 村 美 術 館 日時:10月18日(金)~20日(日)(3日間) ――――――――――――――――――――― 表千家13代家元の即中斎宗匠と同じ時代を生きた在京の茶人・北村謹次郎翁。その数寄の心は鴨川沿いに佇む四君子苑に今も息づいています。翁がいかんなくその眼力を注いだ灯籠や仏塔などの石造美術、数寄を凝らした小間「珍散蓮(ちんちりれん)」、大文字を望む広間「看大」席が特別に公開されます。特別展で出品されている道具が実際に使われてきた茶室、そこが四君子苑です。北村美術館で開催されている「茜雲」展とともにぜひこの機会をお見逃しなく。 受付場所|四君子苑(京都市上京区河原町今出川南一筋目東入) ※四君子苑では、小学生以下のお子さんは見学できません。 <お申し込み>

茶 の 湯 文 化 に ふ れ る 市 民 講 座 会場:表千家北山会館 清友ホール ―――――――――――――――――――――

◆10月19日(土) 18世紀末、とりわけ化政時代(文化・文政)に入ると諸々の芸道が広がりをみせる時代になったといわれています。その中にあって、大名たちの茶の湯も、先人たちの茶の湯をそのまま受け継ぐのではなく、自らの想いを実践主張しようとする傾向が目立つようになってきます。

◆11月3日(日・祝) 茶会を開こうとすれば、誰しもが心を悩ますのが趣向である。どんなテーマで、それをどのように表現するか。その悩みが茶人の苦しみでもあり、何よりの楽しみである。

武家支配から王政復古へ大変革の維新も、明治20年代に至ると落ち着きを取り戻し、やがて、数寄の心をもった井上世外や益田鈍翁たちが、茶の湯を再燃へと導きます。その人々を称して近代数寄者と呼んでいます。

――――――――――――――――――――― 【ご来館受講】 <お申し込み>

<お申し込み>

ギ ャ ラ リ ー ト ー ク 講師:左海 大 氏(不審菴常任理事、不審菴文庫長) 申し込みに関しましては下記に記載がございます。 ――――――――――――――――――――― 古より日本人が営み育んできた和の心と形。その心を取り込み、「わび茶」という形で茶の湯を大成した利休。その後、利休を手本 とした茶人達がさまざまな茶の湯を展開していきます。 定 員|1日2回、各回14名(抽選) <お申し込み>

組 立 式 小 間 で の 茶 席 日時:9月28日(土)、11月15日(金) ――――――――――――――――――――― ギャラリートークの開催日には、組立式小間にて家元内弟子による茶席がひらかれます。展示をご覧になられ、それらの道具が茶室でどのように取り合わされたのか、どのような人々が膝を合わせ心を交わらせて来たのか、思いを巡らせながら一服のお茶をお楽しみください。ギャラリートークご参加の方はもとより参加されない方もお申込みいただけます。 定 員|1日9席、各席6名(抽選) <お申し込み>

特 別 映 像 上 映 ※11月28日(木)は上映がございませんので、予めご了承ください。

【各種お申し込み/お問い合わせ】 <イベントのお申し込みはこちら>

|

| 開催期間 | 2024年9月13日(金)~2024年12月15日(日) |

|---|---|

| 時間 | 午前9時30分~午後4時30分 ※入館は午後4時まで |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館し、翌日休館)および10月30日(水)、31日(木) ただし10月28日(月)は開館 |

| 会場 | 表千家北山会館 京都市北区上賀茂桜井町61番地 |

| ホームページ | https://www.kitayamakaikan.jp/ |

| 料金 | 一 般|2,500(2,300)円 大学生|2,300(2,100)円 高校生|1,000円 中学生以下無料 提携割引等|2,300円 表千家同門会員|2,000円 ※( )内は20名以上の団体料金 ※入館料には呈茶を含む <北村美術館との相互割引あり> |

| お問い合わせ | 表千家北山会館 電話:075-724-8000(午前9時~午後5時30分) |

| 主催/後援など | 主 催|表千家北山会館、京都新聞 特別協力|北村美術館 後 援|京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都市内博物館施設連絡協議会、NHK京都放送局、京都商工会議所、読売新聞社 協 力|三井記念美術館、彦根城博物館、福岡市美術館 |

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)