開催期間:2019年5月25日(土)~2019年6月30日(日)

◆終了◆ 企画展「日本の書 ― 和歌と詩のかたち」

日本の詩を代表する和歌は、平安時代、王朝貴族たちの繊細な美意識によって完成された「かな」によって、他に類をみない造形美を結びました。流麗な線、きわどい字形、緩急自在な字流れに絶妙な配置、さらには装飾された料紙―それらが響き合い、三十一文字に限られた世界を変化に富むものへ昇華させたのです。

泉屋博古館が所蔵する住友コレクションの日本書跡にも詩歌の作品が多く含まれています。本展では、かな古筆の白眉とされる《寸松庵色紙》をはじめ、料紙装飾も美しい歌切、歌会の和歌懐紙、さらには画賛など、平安から鎌倉時代に高揚し、長く書き継がれた和歌の造形を紹介します。また中国からの新風に触発された漢詩文の条幅など、近世に生まれた詩歌表現の形にも注目します。

【「日本の書」展主な展示作品】

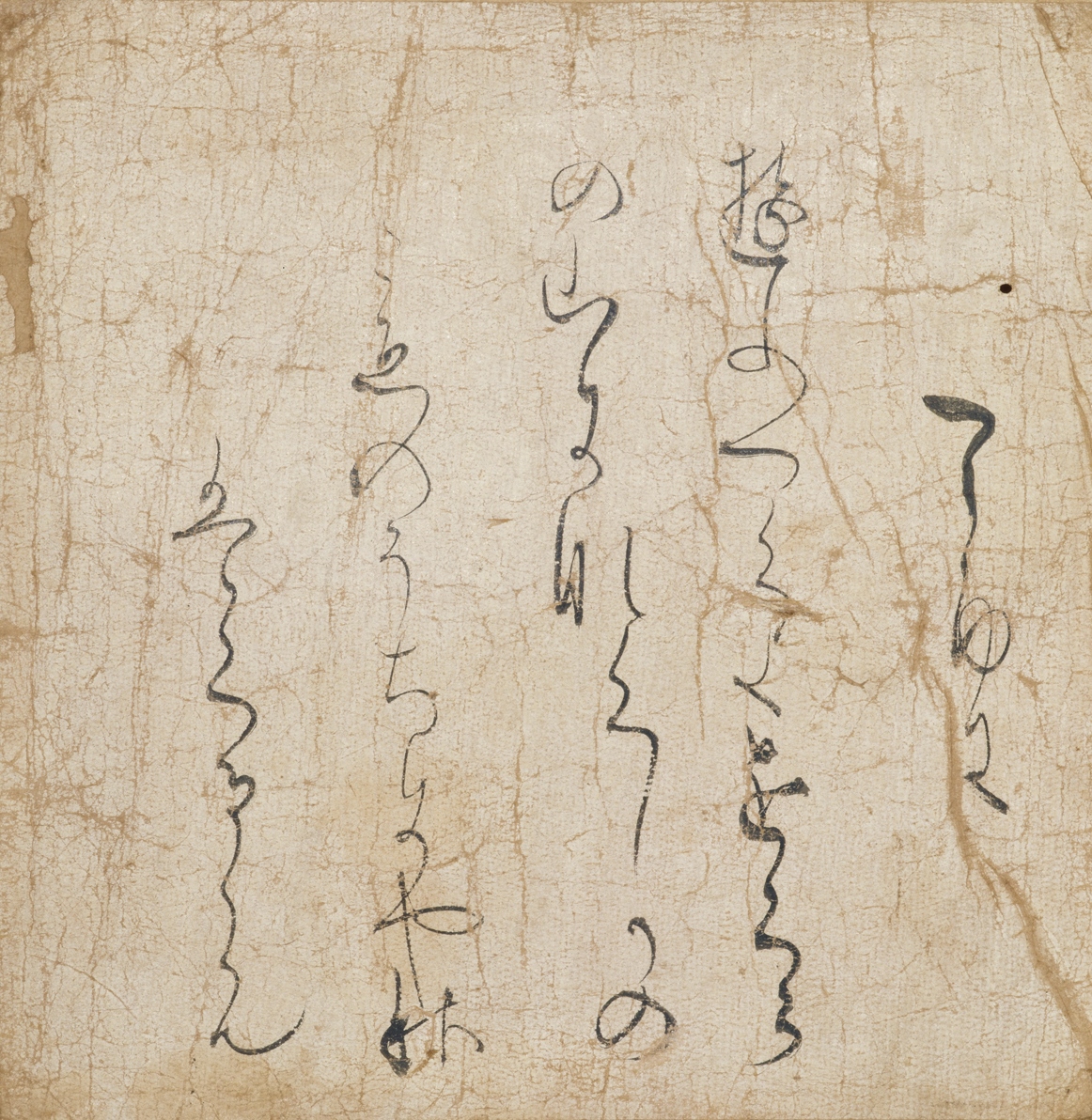

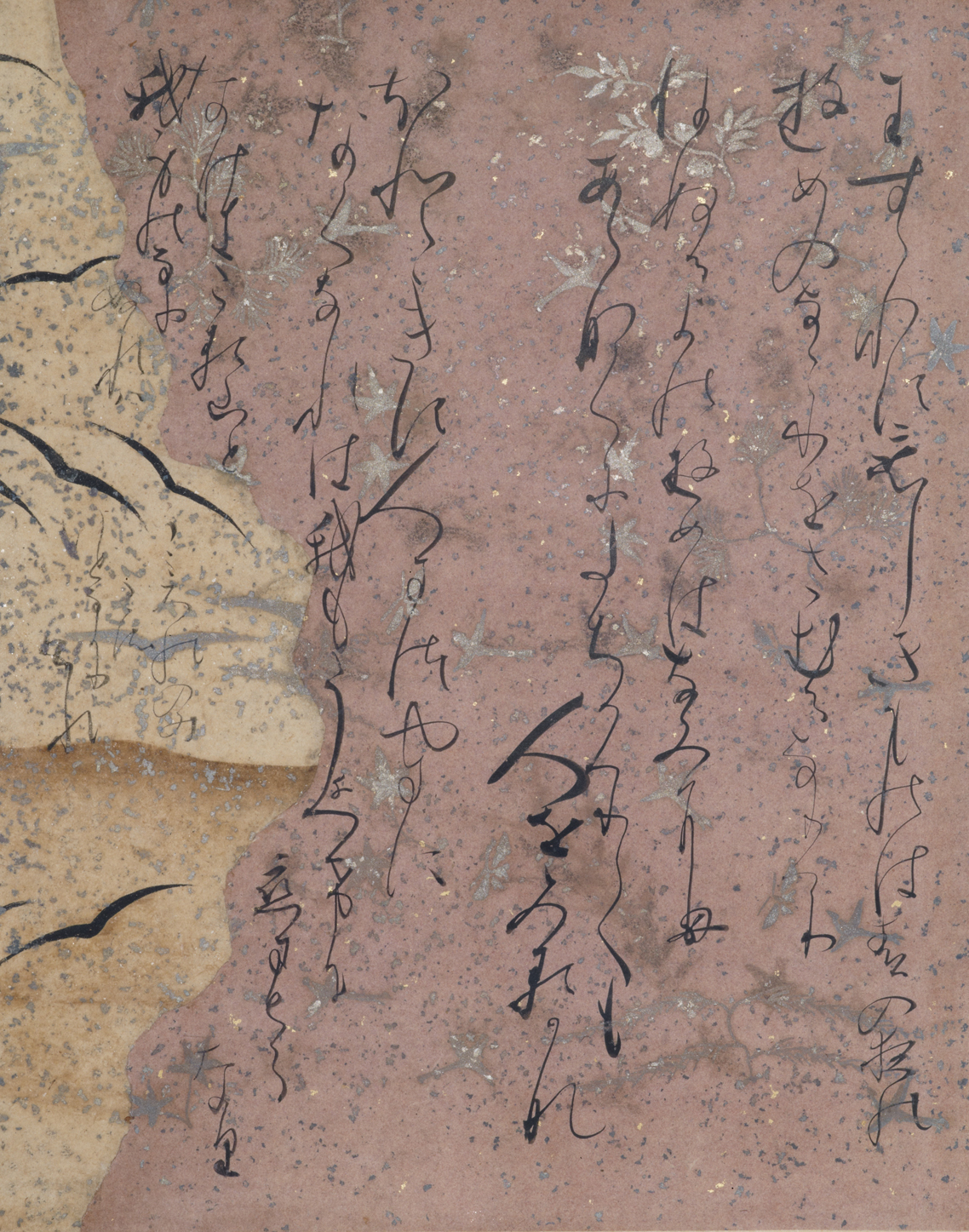

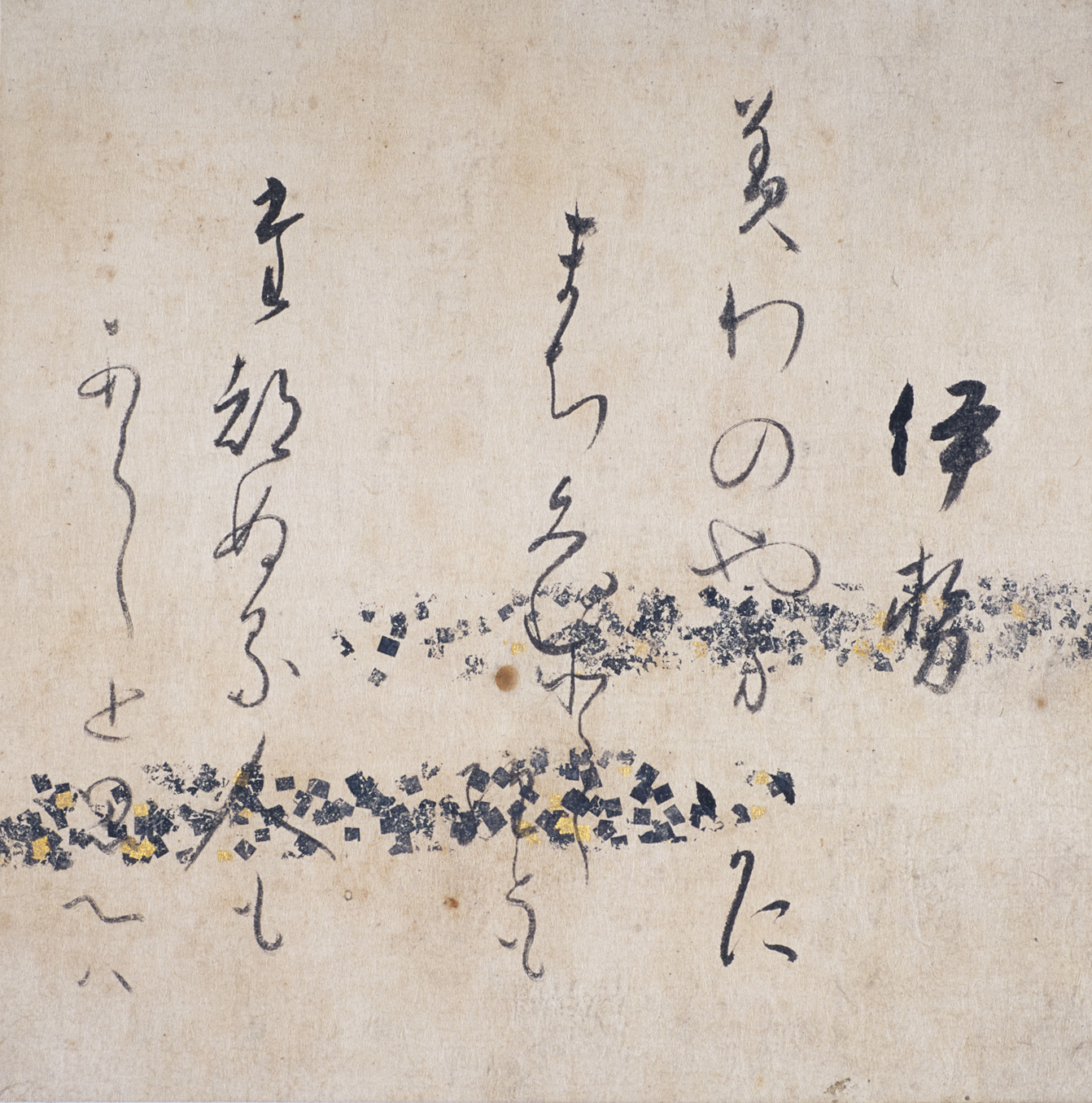

左:《寸松庵色紙》 平安時代 右:重要美術品《石山切》 藤原定信 平安時代

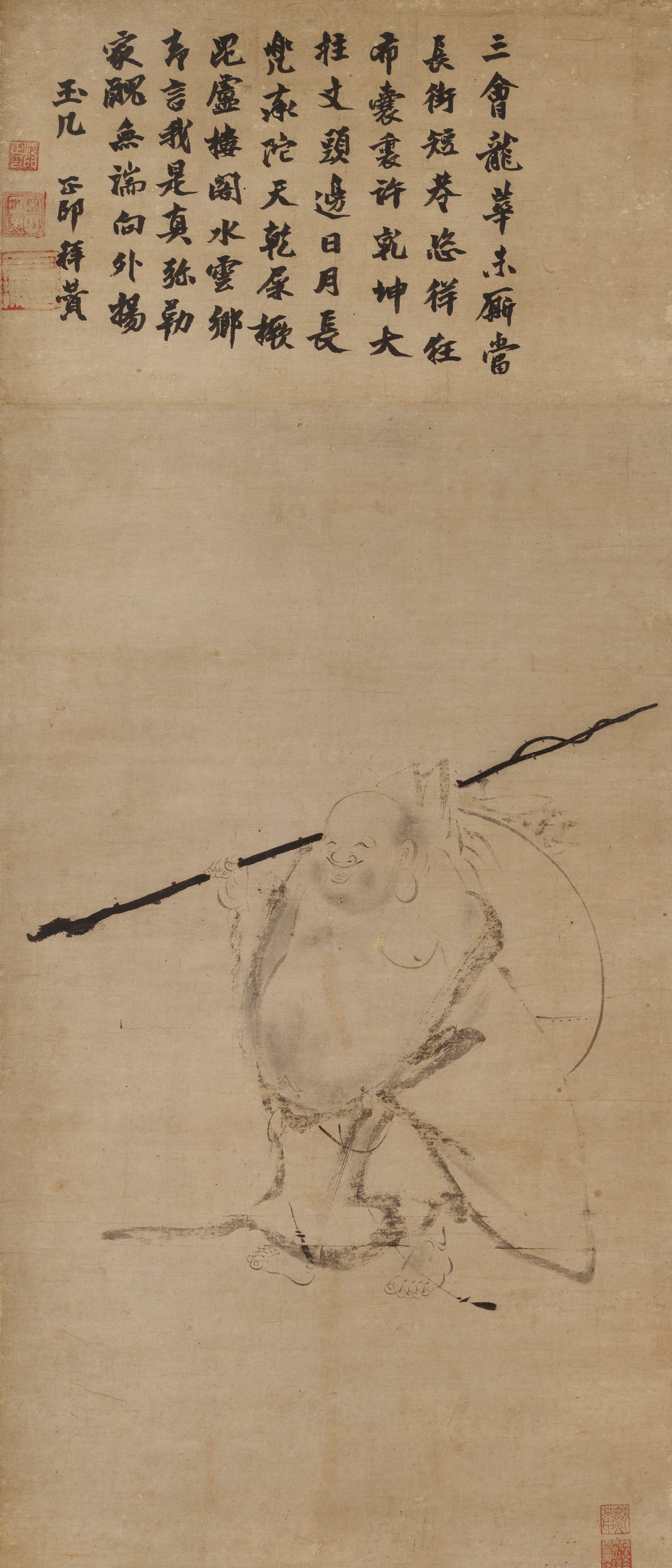

重要文化財《布袋図》 月江正印賛 黙庵霊淵画 南北朝時代

左右:《三十六歌仙書画帖》松花堂昭乗 江戸・元和2年(1616)

■「日本の書」展 列品解説

14時より展示室にて行います(参加無料、要入館料)

5月31日(金)・6月22日(土) 実方葉子(泉屋博古館学芸課長)

【同時開催!青銅器館「中国青銅器の時代」】

[特集展示]青銅器にあらわされた文字

現在の漢字のルーツとなった金文の世界をご紹介。商周時代の青銅器の表面に鋳込まれた文字である金文を、復元鋳造品・鋳型レプリカとともに展示し、製作技術をわかりやすく解説します。

■青銅器連続講座「書のはじまり ―中国古代の文字・金文の世界―」

第1回「金文に「触れる」―中国古代の文字・金文入門―」

日時:6月1日(土) 13時30分~15時

講師:山本 尭(泉屋博古館学芸員)

第2回「鋳物としての金文」

日時:6月15日(土) 13時30分~15時

講師:廣川 守(泉屋博古館館長)

第3回「漢字の生命力―甲骨・金文はいかにして現代まで生きのびたのか」

日時:6月29日(土) 13時30分~15時

講師:小南 一郎(泉屋博古館名誉館長・京都大学名誉教授)

※いずれも会場は同館講堂、当日先着100名まで。要入館料。

■ワークショップ 「鋳物体験―古印をつくろう―」

日時:6月8日(土)10時~、13時~、15時~

6月9日(日)10時~、13時~、15時~

会場:同館講堂

講師:新郷 英弘氏、樋口 陽介氏(芦屋釜の里)

参加費:1,500円(別要 要入館料)

定員:各回20名

※要予約、5月25日(土)9時より受付開始(電話:075-771-6411)

※10歳以上対象

| 開催期間 | 2019年5月25日(土)~2019年6月30日(日) |

|---|---|

| 時間 | 10時~17時(入館は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 会場 | 住友コレクション 泉屋博古館 京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町24 |

| ホームページ | https://www.sen-oku.or.jp/kyoto/ |

| 料金 | 一般800円、高・大学生600円、中学生350円(小学生以下無料) ※20名以上は団体割引20%、障害者手帳ご提示の方は無料 ※企画展・青銅器館両方ご覧いただけます |

| お問い合わせ | 泉屋博古館 電話:075-771-6411 |

| 主催/後援など | 主催:公益財団法人 泉屋博古館、京都新聞 後援:京都市、京都市教育委員会、京都市内博物館施設連絡協議会、 公益社団法人京都市観光協会、NHK京都放送局 |

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)