- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

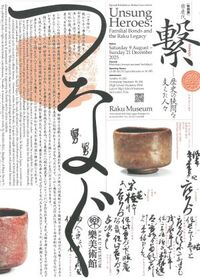

特別展・樂歴代「繋 -歴史の狭間を支えた人々-」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月9日(土)~2025年12月21日(日)

- 会場:樂美術館

伝統を守り、創造へと結びつける。

歴史はそうして時代を開いてきました。

中でも、血筋を繋ぎ代の継承を果たして、伝統を守り続けた家があります。京都で450年間「一子相伝」の伝統を守る樂家は、その典型的な継承のあり方と言えます。樂家は、たった一人の子息が伝統を受継ぎ、作陶の全工程を己一人でこなしてきました。弟子を持たず、職人の分業を一切行わず、そのあり方は現代の作家性に近いとも言えます。

しかし、順風満帆に450年を経てきたわけではありません。

一子相伝の樂家も跡継ぎの途絶える危機に幾度か見舞われています。子息を授からず養子をとる代もあれば、病弱の兄に代わって、弟が代を継続することもありました。

さまざまな苦労や困難を父と子、母、娘、兄弟がそれぞれの立場で支え、その伝統を現代にまで繋げてきたのです。

樂美術館には、そうした一子相伝の狭間を支え次代に繋げた人々の作品が残されており、作品を通し細やかな家族の情愛をも感じられます。

本展覧会では「一子相伝」のあゆみと共に、その狭間で「家族」として歴代を支え繋げてきた人々の奮励の軌跡に焦点を当てます。 -

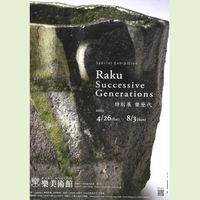

特別展「樂歴代」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2025年4月26日(土)~2025年8月3日(日)

- 会場:樂美術館

樂焼は、「樂家の当主」による個人の作品の連続がその根幹を支え、連綿と数百年も続いてきました。現在十六代を数える樂家では、初代「長次郎」から全ての代の茶碗が残され、それぞれが初代の模倣ではなく、作者独自の視線や考えが色濃く落とし込まれています。「茶碗には、その人が宿る」ともいわれるように、さまざまな時代の中、必死に生きた歴代の痕跡が茶碗に込められる茶碗を通し、「茶」に対する想いや美意識、魅力を感じていただきます。

-

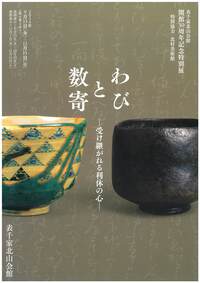

◆終了◆表千家北山会館 開館30周年記念特別展「わびと数寄(すき)-受け継がれる利休の心-」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月13日(金)~2024年12月15日(日)

- 会場:表千家北山会館

千利休は、古来より日本の風土で育まれてきた「和」の心を茶の湯の精神とし、人と人との心の交わりを重んじるわび茶を大成します。

利休の茶の湯は、千家を中心としつつ、大名・武士、禁裏・公家、町衆など、さまざまな人たちによって継承されることとなります。

そのなかで、茶の湯の諸流派が生まれ、また伝来の名物道具を珍重し型にとらわれない数寄の茶に親しむ人たちもふえて、茶の湯は豊かな広がりを見せていきます。

しかし、わびと数寄は、表現は異なっていても、その根底にあるものは利休から受け継がれた心そのものといえるでしょう。

この特別展では、茶人の人となりやことばにも注目しながら、わびと数寄の道具が語りかける利休の心を訪ねます。 -

樂美術館 樂歴代 特別展「樂之器 萬華乃彩」

アート・展示学び・体験参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年9月7日(土)~2024年12月24日(火)

- 会場:樂美術館

大皿、小皿、向付、蓋物、さまざまな器の数々。懐石料理に華を添える器は、茶の湯の趣向に合わせて、また季節感を演出するにも欠かせないものです。樂の器は黒樂、赤樂、白樂はじめ、緑釉、黄釉、飴釉など、色調も豊か、さまざまなデザインがあり、料理をひきたて楽しませてくれます。しかも手捏ねで一枚ずつ造る樂焼の器には、どこかプリミティブ(原始的)な味わいがあり、温かさがあります。

本展では、樂歴代の制作した向付、皿を中心に展示します。初代の長次郎には器の制作はありませんが、二代常慶から樂歴代オールキャスト、まさに百花繚乱・萬華乃彩、季節の華が咲き乱れます。

なお、第3展示室には「100年ごとに見る歴代の茶碗」を展示、また、第2展示室では「京料理 老舗之樂」と題し、京都の老舗料亭に協力を仰ぎ、料亭所蔵の樂の器の逸品を出品いただきます。

本展に関連し、料亭協力による特別イベントも開催いたします。展覧会と合わせて、ぜひご参加ください。

* ご出品料亭:菊乃井、京都吉兆、京大和、瓢亭、和久傳

(敬称略 五十音順) -

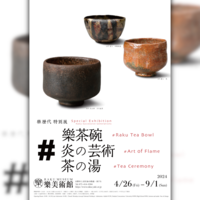

樂美術館 樂歴代 特別展「#樂茶碗 #炎の芸術 #茶の湯」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年4月26日(金)~2024年9月1日(日)

- 会場:樂美術館

千利休による「侘び茶」という茶の湯の在り方にかなう茶碗として生み出された「樂茶碗」。装飾性を省いた黒き茶碗や茶室の聚楽壁に同化するかのように聚楽土で造られた赤き茶碗は、「長次郎」という一人の陶工の手によって新たに生み出されました。「茶を飲むために生まれたヤキモノ」は、京都の焼物の中でも特異な存在であり、樂家樂茶碗のはじまりでもあります。

本展では、茶碗に命を吹き込む窯の炎の映像や、初代長次郎から十六代吉左衞門まで、歴代選りすぐりの茶碗を展示し、日本文化の一端を感じていただきます。 -

石をやく 土をやく 樂雅臣 樂直入

アート・展示女性におすすめ夜間イベントあり終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年1月2日(火)~2024年1月29日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(京都駅ビル内ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

「石が土となり、また土は石となる」のは地質学的時間、つまり循環する宇宙時間のなかで起きている。この石と土との間で、人類はやくという行為によって器を制作してきた。すなわち「やきもの」である。京都の地において、初代長次郎(1589年没)を祖とする樂家に、茶碗という究極の造形の存在に対して、石から、土からそれぞれのアプローチを行っている 2 人の芸術家がいる。

樂雅臣と樂直入の展示をこの機会にぜひご観覧ください。 -

「光の器」樂雅臣彫刻展 Masaomi Raku Sculpture Exhibition "The Bowl of Light"

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2024年1月6日(土)~2024年4月7日(日)

- 会場:ZENBI ―鍵善良房― KAGIZEN ART MUSEUM

桃山時代、千利休に重用され樂焼を創設した樂家初代長次郎から450年。

その長い歴史を紡いできた樂家15代吉左衞門の次男として生まれた樂雅臣は「石の中に表現を、表現と共に自然を」を信念とし、石を主材とする彫刻家です。

自然を支配することなく、石の造形を生かした作品づくりをしています。

樂雅臣の作品が美術館の空間に溶け込む姿を、ぜひご高覧ください。 -

「京の冬の旅」特別プランⅠ「石をやく 土をやく 樂正臣 樂直入」貸切ナイトミュージアム&トークイベント「石と花」/ プランⅡ「樂雅臣さんのアートをめぐる京の旅」

アート・展示終了- 開催期間:2024年1月19日(金)~2024年3月9日(土)

京都デスティネーションキャンペーン 第58回「京の冬の旅」(※)のキャンペーンポスター出演者である樂雅臣氏は、京都の文化にゆかりの深い彫刻家です。

京都を来訪してくださる皆様へ、彫刻家・樂雅臣氏の魅力と京都の魅力を同時にお伝えするイベントです。

本年度は、2つの「特別プラン」をご用意して皆さまのご参加をお待ちしております。たくさんの方に、ご参加いただければ幸いです。 -

◆終了◆表千家北山会館 特別展「家元に伝わる茶の湯の道具(五) 表千家歴代ゆかりの茶碗、服紗」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月11日(水)~2023年12月13日(水)

- 会場:表千家北山会館

茶碗は手にとり口をつけて抹茶を飲む器であるため、茶の湯の道具のなかでもことに親しみが深いものといえます。

表千家不審菴には、利休居士の求めた茶の湯の「こころ」と「かたち」を表した長次郎作の樂茶碗をはじめ、歴代家元ゆかりの茶碗、徳川将軍や紀州藩主から拝領した茶碗、樂家、永樂家とのつながりによって生まれた茶碗などが伝来し、銘や箱書には、それぞれの物語が秘められています。

一方服紗(ふくさ)は、主に茶器や茶杓を清める際に用いられますが、特別な一服である濃茶を差し上げる際には茶碗に「出し服紗」として添えます。茶入に仕服が添っているように、濃茶の茶碗に裂(きれ)を添えることで、一段重いものとして扱います。こうした「道具に添う裂」には、茶の湯によって洗練されてきた文様や意匠の美が凝縮されています。

この特別展では、家元に伝わる歴代ゆかりの茶碗と服紗に焦点をあて、その歴史と物語を訪ね、茶の湯文化における家元伝来道具の意義を明らかにします。 -

開館45周年記念「定本 樂歴代」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月2日(土)~2023年12月24日(日)

- 会場:樂美術館

樂家歴代の全貌を紹介する『定本 樂歴代』(樂美術館監修)が新しく改訂版となりました。解説も襲名にともない、樂篤人から16代吉左衞門、15代直入が担当します。改訂を記念した本展では、長次郎から16代吉左衞門まで、また樂家と外戚になる本阿弥光悦、玉水焼初代一元を加え、それぞれの代表作となる名品を展観し、樂焼の歴史、作風の特色とその変遷を探ります。

-

◆終了◆ 樂歴代 特別展「ちゃわんやのともし火」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月28日(金)~2023年8月27日(日)

- 会場:樂美術館

利休の創意のもと、『侘び茶』に叶う新たな茶碗を生み出した樂家初代・長次郎。当時は唐物、高麗の茶碗が名品とされていた中、和物茶碗としても新たなる挑戦でした。

『侘び茶』の思考を軸とし、茶の為に生み出された樂茶碗。生まれたばかりの茶碗は、まだ樂茶碗という名もなく、『今焼茶碗』や『聚樂焼茶碗』などと呼ばれていました。轆轤(ろくろ)が主流の時代の中、あえて手とヘラのみで成形する『手捏ね』という手法で造られ、燃え盛る炎の中から熱いまま一碗のみ窯から引き出される特殊な焼き方で茶碗が誕生していきます。

長次郎から始まった『樂焼』は、樂歴代へと繋がり、当代それぞれが長次郎茶碗を精神的な軸とし、各々の新たな茶碗が生み出されてきました。

そして始まりから約450年、“ちゃわんやのともし火”は、令和の時代へと受け継がれます。

この度の展観では、長次郎から脈々と紡がれる樂歴代の茶碗や実際の窯の炎の映像などから樂焼がもつ精神性を探っていただければ幸いです。 -

◆終了◆ 特別展「三千家のはじまり 江岑宗左と千家茶道の確立」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月8日(土)~2022年12月18日(日)

- 会場:表千家北山会館

千利休の曾孫にあたる表千家四代家元・江岑宗左(こうしんそうさ)の350回忌を記念する特別展です。

江岑は、千利休の孫、元伯宗旦(げんぱくそうたん)の三男に生まれ、江戸時代の前期、千家の家督を相続して、利休の茶の湯を継承する表千家不審菴(ふしんあん)の基盤を築き、千家茶道を確立しました。そして弟の仙叟宗室(せんそうそうしつ)は裏千家今日庵(こんにちあん)、兄の一翁宗守(いちおうそうしゅ)は武者小路千家(むしゃこうじせんけ)官休庵(かんきゅうあん)の基礎を築き、利休の道統をこんにちに伝える三千家が成立しました。

また江岑は紀州徳川家に茶堂(さどう)として出仕し、以後、幕末に至るまでおよそ200年にわたって表千家の歴代家元は同家に出仕し、茶の湯を通じた深い結びつきを持つことになります。

さらに、江岑は、千家に伝わる茶の湯や利休の伝承を綴った聞書覚書(ききがきおぼえがき)をはじめ、江岑が招かれた700会をこえる茶会の記録、道具の箱書(はこがき)や極(きわめ)などの書付(かきつけ)をした記録である道具帳など、実に多くの茶書を残しました。

この特別展では、家元より特別出品される江岑ゆかりの道具と史料およそ70点から江岑の生涯と茶の湯を訪ねます。 -

◆終了◆ 樂歴代 特別展「利形の守破離-利休形の創造と継承-」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年8月27日(土)~2022年12月25日(日)

- 会場:樂美術館

「利形の守破離」―「利形」とは、千利休の美意識を基にした様式美、茶の湯のみならず、工芸一般の美意識の基礎となるものです。茶の湯の世界では、利休の指導した美意識を基本に、それぞれの時代に新たな創造を打ち立ててきました。

本展では、そうした基本視点から、利休の美意識を最も色濃く表す樂茶碗の始祖・長次郎を中心に、樂歴代それぞれの創造的な作陶世界に焦点を当て、茶碗という限られた造形の中での創造精神の原点を問います。 -

◆終了◆樂歴代 特別展「茶碗が紡ぐ ものがたり」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年4月29日(金)~2022年8月21日(日)

- 会場:樂美術館

時代とともに人から人へと大切に受け継がれてきた茶碗には、人とのつながりや出会いを経て紡がれる「ものがたり」があります。

本展では、長い時間の中で、茶碗に積み重なったものがたりに焦点を当て、樂歴代の作品の数々を展観します。 -

ICOM京都大会レガシー継承事業「nendo×京都の匠展」ーNENDO SEES KYOTOー

アート・展示キッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2022年1月13日(木)~2022年2月13日(日)

- 会場:二条城 台所・御清所 / 清水寺 西門・経堂

斬新な手法や素材、アプローチにより驚きや感動を与え続ける佐藤オオキ氏(nendo チーフデザイナー)と、京都の自然や風土が育んだ美術、工芸、生活文化等の担い手である京都の匠が協働し、伝統的な美術・工芸分野における新たな日本の美を表現します。

今回参加したのは、樂直入氏(十五代樂吉左衞門)、十三代中村宗哲氏、十六代大西清右衛門氏、小川勝章氏(植治 次期十二代)、宮崎家具、小嶋商店、香老舗 松栄堂。加えて清水寺において、祈りの空間を佐藤オオキ氏が演出します。会期中、子ども向けのワークショップも開催します。 -

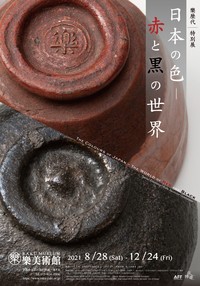

◆終了◆ 樂歴代 特別展「日本の色ー赤と黒の世界」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月28日(土)~2021年12月24日(金)

- 会場:樂美術館

伝統的な日本の色である「黒と赤」。千利休が求め、初代樂焼・長次郎が生み出した樂茶碗の代表も赤茶碗と黒茶碗です。では、なぜ、利休と長次郎はこの二色を選んだのでしょうか。本展では、代表的な赤・黒茶碗を紹介し、利休と長次郎の二色に込められた思いを探ります。

-

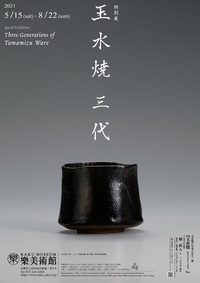

◆終了◆特別展 玉水焼 三代

アート・展示京都ならでは!終了- 開催期間:2021年5月15日(土)~2021年8月22日(日)

- 会場:樂美術館

玉水焼は樂家四代一入の庶子・一元(1662?~1722)が山城国玉水村(現在の京都府綴喜郡井手町玉水)において開いた楽焼窯です。各地で開窯した楽焼窯の中で唯一、樂家の血筋を受けた窯ですが、一入から繋がる樂家の血筋は三代で絶えてしまいます。その後は八代まで数えましたが明治に入って廃窯となりました。

玉水焼の歴史は不明な部分が多く、特に四代・楽翁以後の「後・玉水焼」では作者の確定も難しい状況です。従って本展では、一元から三代任土斎までを「玉水焼 三代」として、特色の明らかな作品を展示、検証します。初めて玉水焼を取り上げた、画期的な意味を持つ展覧会です。 -

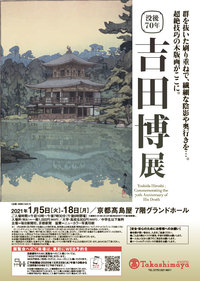

◆終了◆京都髙島屋「没後70年 吉田博展」

アート・展示京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年1月5日(火)~2021年1月18日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

油彩画や水彩画で頭角を現した吉田が木版画を始めたのは、49歳のことでした。

それは、油彩画のタッチや描き方をベースに、水彩画で培った色彩表現や、顔料を自由自在に扱う力を生かしつつ、西洋画に見られる陰影や奥行きを木版画で表現するという前代未聞の挑戦でした。

そこで吉田は、分業を主とする伝統的な木版画の制作方法を踏襲しつつも、自身で彫や摺りの技術を知り尽くしたうえで彫師や摺師を指揮し、超絶技巧とも呼べる版画作品を次々と発表したのです。

妥協なき「絵の鬼」がたどり着いた後半生の新境地を、ぜひご覧ください。 -

.jpg)

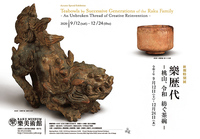

秋期特別展 樂歴代 ―桃山、令和 紡ぐ茶碗―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年9月12日(土)~2020年12月24日(木)

- 会場:樂美術館

織田信長、豊臣秀吉が活躍する時代、千利休により樂茶碗は生み出されました。利休の考える「侘茶」に叶う茶碗の創造を託された陶工・長次郎(樂家初代)は、利休の創意のもと、新たな手法でこれまでにはない一碗の茶碗を生み出します。それが桃山時代に生まれた樂茶碗の始まりです。

時は400年余り経ち、令和の時代となった現在もなお新たな茶碗は生み出されています。長次郎から始まる樂家の当主達は、利休・長次郎茶碗の精神性を中心に据え、それぞれの時代に誰かの真似ではない己自身の作品を生み出していきます。

父から子へ、そしてまたその子へと、樂家の樂焼は一子相伝で連綿と受け紡がれています。

歴代の力作が一堂に会する本展で、桃山から令和に至るまで約450年の歴史の中で紡がれたそれぞれの茶碗をお楽しみください。 -

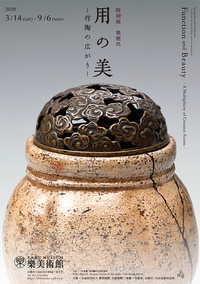

◆終了◆ 春期特別展 樂歴代 用の美 ―作陶の広がり―

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年3月14日(土)~2020年9月6日(日)

- 会場:樂美術館

樂焼の代表といえば、赤茶碗、黒茶碗ですが、樂歴代はさまざまな茶の湯の道具も手がけました。それらの作品は、緑や黄、赤など彩り豊かに表現されています。本展では、樂歴代が作り出した茶碗を中心に、茶の湯の「用」にあわせた作陶の広がりをご覧いただきます。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)