- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

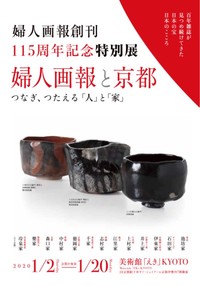

◆終了◆ 婦人画報創刊115周年記念特別展「婦人画報と京都 つなぎ、つたえる『人』と『家』」

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- 開催期間:2020年1月2日(木)~2020年1月20日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

2020年に創刊115周年を迎える雑誌「婦人画報」が、とりわけ大切に誌面で紹介し続けてきたのが、茶道や華道、工芸、芸能といった京都の「人」と「家」です。

本展では、京都の13の家に伝わる宝物や代々が手掛けた作品など約80点を、「婦人画報」115周年の歴史から厳選した貴重な写真や記事とともにご紹介します。 -

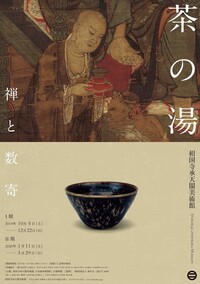

◆終了◆ 茶の湯 禅と数寄

参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月5日(土)~2020年3月29日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

日本文化を代表する、茶の湯。その歴史は禅とともにありました。禅の精神性は茶の湯には欠かせないもので、多くの禅宗美術のなかにその痕跡がうかがえます。高僧の墨蹟も、その多くが茶の湯で賞翫されることにより今に伝わりました。茶の湯の文化は現代に連綿と受け継がれてきましたが、時代と共に変化し続けてきました。権力者の茶、千利休の侘び茶、江戸時代の金森宗和らの「きれいさび」、そして近代数寄者の茶など、その享受のありかたは多様性をもって広がってきたのです。

-

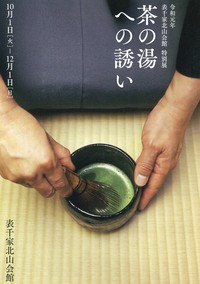

◆終了◆ 特別展「茶の湯への誘い」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年10月1日(火)~2019年12月1日(日)

- 会場:表千家北山会館

「茶の湯は常の事なり」といわれます。千利休居士が大成し、歴代家元によって受け継がれてきた茶の湯は、日常生活のさまざまな要素をとり入れ、わびのこころを大切に守りながら、洗練されてきた日本の伝統文化です。

今回の特別展では、利休居士によって新たなわび茶の道具が見出された背景と歴史を訪ねます。そして茶の湯の正式なもてなしである茶事のなかで、実際にそれらの道具がどのように用いられ、そこにどのようなこころが込められているのかを初心の方にも分かりやすく紹介します。 -

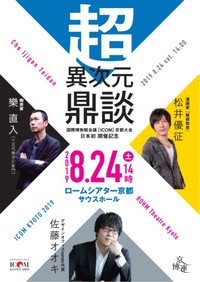

◆終了◆ 超・異次元鼎談

講演・フォーラム入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年8月24日(土)~2019年8月24日(土)

- 会場:ロームシアター京都サウスホール

9月に開催される国際博物館会議(ICOM)京都大会を記念し、「超・異次元鼎談」が実施されます。出演は、十五代樂吉左衞門氏(陶芸家)、松井優征氏(「暗殺教室」漫画家)、佐藤オオキ氏(デザインオフィスnendo代表)の3人です。ぜひお楽しみください。

-

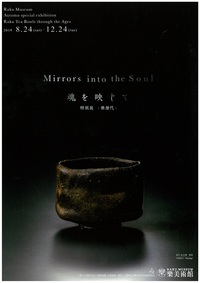

◆終了◆ 秋期特別展 樂歴代 魂を映じて Mirrors into the soul -Raku Tea Bowls through the Ages-

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年8月24日(土)~2019年12月24日(火)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

歴史の中で人から人へと受け継がれている、形を超えた何か「The Soul(魂)」。それは約450年にわたる樂茶碗の歴史の中でも大切に受け継がれ、また新たな創造性も導いてきました。日本文化の底流にある「The Soul」に焦点を当てた展覧会です。

-

◆終了◆ 第48回日本伝統工芸近畿展

アート・展示講演・フォーラム学び・体験暮らし・グルメシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年5月22日(水)~2019年5月27日(月)

- 会場:京都高島屋グランドホール(7階)

人間国宝7人の出品作をはじめ、全216点の入選作を一堂に展観します。

-

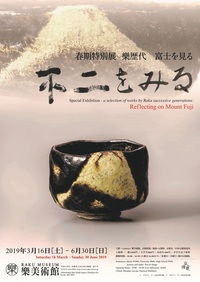

◆終了◆ 春期特別展 樂歴代 富士を見る

アート・展示講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニアシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年3月16日(土)~2019年6月30日(日)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

新しい元号がスタートする本年、樂家も代替わりをします。新しき年への思いを込めて、樂歴代展を開催します。本展では、特に日本の象徴・霊峰富士を意匠のに取り入れた歴代作品を展示します。黒樂・赤樂茶碗にくっきりと描かれた富士の絵のように、すがすがしい未来世界となりますようにとの思いを込めた展覧会です。

-

.jpg)

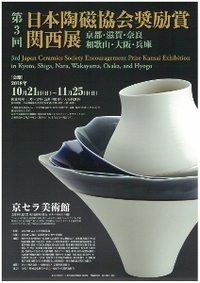

◆終了◆ 第3回日本陶磁協会奨励賞 関西展(京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫)

アート・展示コンクール・コンテスト入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月21日(日)~2018年11月25日(日)

- 会場:京セラ美術館

鑑賞・茶陶部門および実用陶器・クラフト部門における優れた作品に対して贈られる「日本陶磁協会奨励賞」。産業陶器から茶陶、立体造形まで幅広い作品を対象とし、ジャンルを問わず作品を募集しています。第3回は、京セラ美術館で開催します。

-

.jpg)

◆終了◆ 創立60周年記念 京都伝統陶芸家協会展2018

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月20日(土)~2018年11月11日(日)

- 会場:白沙村荘 橋本関雪記念館

白沙村荘秋季展として、昭和34(1959)年発足の京都伝統陶芸家協会の60周年記念展を開催します。合わせまして、今春に里帰りを果たしました橋本関雪の文展出品作品「琵琶行」(1910)と「木蘭」(1917)のアンコール展示を行ないます。

-

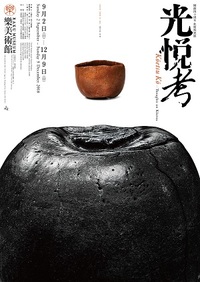

◆終了◆ 開館40周年 秋期特別展 光悦考

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月2日(日)~2018年12月9日(日)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

本阿弥光悦は元和元年(1615)京都・鷹峯の地を拝領、その地で茶の湯、書、陶芸など、数寄風流の世界を逍遙します。中でも光悦の制作した樂茶碗は、樂家二代常慶、三代道入との交流の中で生まれ、それらは樂家の窯で焼成されました。

本展は、永きにわたって光悦の芸術、作陶を考え続けてきた樂家十五代・樂吉左衞門氏の監修により、光悦茶碗を中心に、常慶や道入などの関連作品も含めて展示致します。

吉左衞門氏が、3年がかりで執筆した『光悦考』(本年2月刊行)での論考・論旨をもとに、温めてきた光悦への熱い思いや、光悦茶碗の新たな視点が浮かび上がる展覧会です。 -

◆終了◆ 能と特別対談「能と樂茶碗~根底にある美意識~」

アート・展示音楽その他公演講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年5月3日(木)~2018年5月3日(木)

- 会場:金剛能楽堂

樂美術館開館40周年、金剛能楽堂開館15周年を記念し、「能と樂茶碗~根底にある美意識~」を開催します。長い歴史の中で、深く影響を及ぼしあってきた能と茶の湯。本イベントでは、なかでも深い関係のある能と樂茶碗に焦点を当て、その共通する美意識を探ります。

-

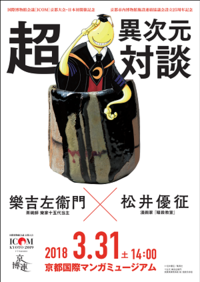

◆終了◆ 国際博物館会議(ICOM)京都大会推進月間イベント・京都市内博物館施設連絡協議会25周年記念イベント~樂吉左衞門氏・松井優征氏 超異次元対談~

講演・フォーラム入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年3月31日(土)~2018年3月31日(土)

- 会場:京都国際マンガミュージアム

『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』など、独特の世界観で世間にインパクトを与える作品を創作し、その痛快無比なキャラクターで読者に愛される超生物「殺せんせー」の生みの親、漫画家・松井優征氏。他方、千利休が興した茶の湯文化の象徴的存在である『樂茶碗』を、安土桃山時代から現代に至るまで、時代や文化を超えて現代に受け継ぎ、常に『樂茶碗』の新たな可能性に挑戦する樂家十五代当主・樂吉左衞門氏。この全くジャンルの異なる二人による“超”異次元対談を、ぜひお楽しみください!

-

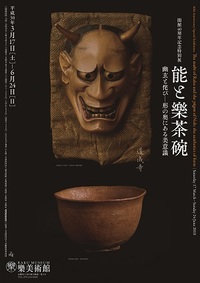

◆終了◆ 開館40周年記念特別展 能と樂茶碗 幽玄と侘び―形の奥にある美意識

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年3月17日(土)~2018年6月24日(日)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

能と茶の湯、特に能面と樂茶碗に焦点を当てた展覧会「開館40周年記念特別展 能と樂茶碗 幽玄と侘び―形の奥にある美意識」を開催します。

-

◆終了◆ 魔法の美術館Ⅱ

アート・展示キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年12月9日(土)~2018年2月12日(月)

- 会場:佐川美術館

人の動きに合わせて光や音、映像がさまざまに変化する体感型の展示イベントです。魔法にかけられたような、不思議な世界をお楽しみください。美術館の新たな魅力を発信していく企画です。

-

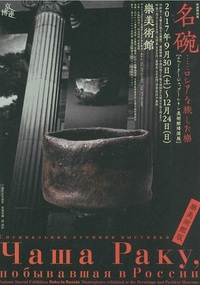

◆終了◆ 秋期特別展 名碗 ロシアを旅した樂 ―樂美術館版 エルミタージュ、プーシキン美術館帰国展―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年9月30日(土)~2017年12月24日(日)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

2015年にロシアのエルミタージュ美術館、プーシキン美術館で開催され大好評を博した「樂―茶碗の中の宇宙」展。プーシキン美術館では子どもたちによる茶碗を作るワークショップや、樂茶碗を描くワークショップなど関連イベントも充実したものでした。

昨冬から今春にかけて京都国立近代美術館、東京国立近代美術館にて「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」がロシアでの帰国展として開催されましたが、本展は“樂美術館版帰国展”として、ロシアの人々との交流にも焦点を当てた展示となります。

ロシアを旅した樂焼の名品と共に、ロシアの子どもたちが描いた樂茶碗の絵や15代吉左衞門と子どもたちが制作した黒茶碗なども紹介します。 -

.jpg)

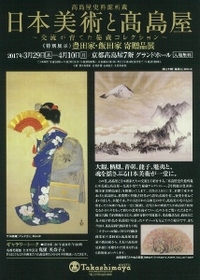

◆終了◆ 髙島屋史料館所蔵 日本美術と髙島屋~交流が育てた秘蔵コレクション~《特別展示》豊田家・飯田家 寄贈品展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年3月29日(水)~2017年4月10日(月)

- 会場:京都髙島屋7階 グランドホール

天保2年(1831年)、京都で創業した髙島屋は、創業期の呉服店時代から今日まで歴史を積み重ねてきました。本展では、その長きに渡る歴史の中で、髙島屋の名の下に集まった日本画の名品を一堂に展観し、近代日本の画家たちが髙島屋とどのようなかかわりをもって自らの芸術を高めていったかを紹介します。

-

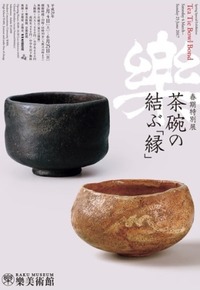

◆終了◆ 春期特別展 茶碗の結ぶ「縁」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年3月4日(土)~2017年6月25日(日)

- 会場:樂美術館

千家と樂家で今日まで続く「縁」は、千利休と樂家初代・長次郎との出会いから始まりました。また、その後の本阿弥光悦との出会いも、徳川将軍家や前田家などの有力大名と縁をつなげ、引き合わせるなど大きな意味を持ちました。本展では当代吉左衞門の友人・萩焼十五代坂倉新兵衛氏の作品を展示するなど、樂家とさまざまな「縁」のある作品を紹介します。

-

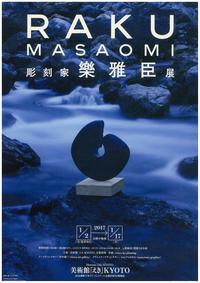

◆終了◆ 彫刻家 樂 雅臣展

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年1月2日(月)~2017年1月17日(火)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

利休と長次郎の出会いから始まり、茶の湯の歴史とともに茶碗師として450年以上にわたる時を重ねてきた京都・樂家。その第15代樂吉左衞門の次男として生を受けたのが石の彫刻家・樂雅臣(1983年~)です。本展では、独自の感性で黒御影石を用いた作品から大理石用いた新作まで約25点を展示いたします。

樂 雅臣 プロフィール

1983年 京都府に生まれる

2008年 東京造形大学大学院美術研究領域造形研究科修了

2009年 日本文化界訪中団 北京、上海、西安訪問

日本中国文化交流協会

2012年 京都市産業技術研究所陶磁器コース修了 -

.jpg)

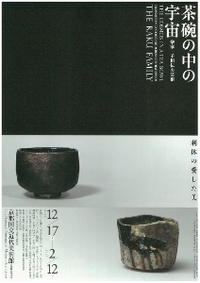

◆終了◆ 茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術

アート・展示女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2016年12月17日(土)~2017年2月12日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

16世紀後半、千利休の理想の追求から生み出された樂茶碗。樂焼は樂家の初代長次郎によって始められ、日本の陶芸の中でも他に類例を見ない独特の美的世界を作りあげています。本展は、一子相伝により樂焼を継承する樂家歴代の作品に、17世紀初頭の芸術家本阿弥光悦の作品を含め、樂焼の美的精神世界と極めて日本的な深い精神文化にふれようとするものです。2015年には米国、ロシアの美術館で「樂―茶碗の中の宇宙」が開催され、現地で高い評価を得ました。本展は出品点数や規模をスケールアップし、より充実度を増した展覧会です。

-

◆終了◆ 重要文化財指定記念 三代 樂 道入・ノンカウ展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2016年9月10日(土)~2016年11月27日(日)

- 会場:樂美術館

三代道入(通称ノンカウ)作 黒樂茶碗 「青山」が重要文化財に指定されました。「青山」は、艶やかな黒釉に萌黄色の鮮やかな抽象紋が描かれ、道入作品の中でも極めて斬新な作行きです。樂家初代長次郎を除く樂歴代の中では、三代道入の作品が初めて重要文化財の指定を受けました。本展では、道入の作品を一堂に展観し、その革新的でモダンな作陶の軌跡をたどります。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)