- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ 第9回日展京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年12月24日(土)~2023年1月20日(金)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館(北回廊1階・2階/南回廊2階/光の広間)

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。

当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。

現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。 -

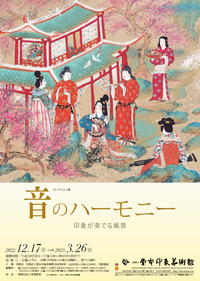

◆終了◆ コレクション展「音のハーモニー 印象が奏でる風景」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年12月17日(土)~2023年3月26日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本画家・堂本印象(1891₋1975)は作品制作にあたって、視覚だけではなく、音を作品に込めることも大切にしてきました。

後年には《交響》に代表されるように、音楽作品からインスピレーションを得たり、音楽的な要素を作品に取り入れるなどの表現を行っています。

本展では、小唄にちなんだ大正時代の作品をはじめ、聖歌をなどをモチーフにした戦後の抽象画や音楽をイメージした酒瓶など、音や音楽を感じることのできる多彩な作品を紹介します。 -

◆終了◆「京都 日本画新展2023」

アート・展示コンクール・コンテスト入場・参加無料京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年2月3日(金)~2023年2月12日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

2008年より10年以上にわたり開催してきた「京都 日本画新展」。京都にゆかりのある若手日本画作家たちの制作を応援し、その活動の場を提供してきました。現在では本展に出品した多くの作家が、多方面で活躍しています。

今回も京都ならではの日本画展として「京都 日本画新展」を開催します。大賞、優秀賞、奨励賞受賞作をはじめ、推薦委員から推薦を受けた20~40歳代までの30作家の作品を一堂に展覧。あわせて推薦委員の新作等も発表します。 -

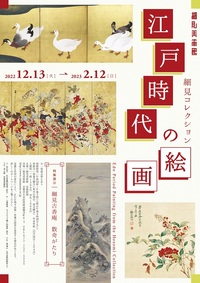

◆終了◆ 細見コレクション 江戸時代の絵画 <特集展示>細見古香庵 数寄がたり

アート・展示キッズ・ファミリー向け京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年12月13日(火)~2023年2月12日(日)

- 会場:細見美術館

細見コレクションには、二代古香庵・細見實が蒐集に情熱を傾けた琳派や伊藤若冲の作品のほか、江戸時代のさまざまな絵画含まれています。都市の賑わいや祭礼を描いた屛風や、草花や動物をいきいきと描いた作品、雅やかな物語絵、個性豊かな画家たち…。

本展では、細見コレクションの中から江戸時代に描かれた絵画を展示、人気の琳派や若冲のみならず、これまで紹介する機会が少なかった作品も披露します。多種多様な江戸絵画の豊潤な世界が愉しめます。 -

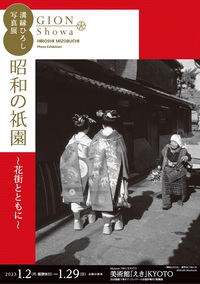

◆終了◆ 溝縁ひろし写真展 昭和の祇園~花街とともに~

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年1月1日(日)~2023年1月29日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

京都在住の写真家、溝縁ひろし(1949-香川県生まれ)は、大学卒業と同時に、就職を機に京都へ移り住みます。

休日になると趣味のカメラを片手に、京都観光をして過ごしていたそんなある日、夕暮れ時の四条花見小路で初めて出会った「舞妓」に心奪われます。一瞬にして別世界へ連れて行かれたその不思議な感覚、余韻はその後も消えることがなく、仕事が終わると祇園に足を運ぶようになりました。少しずつ顔なじみのできてきたある日、お茶屋のおかあさんに「舞妓さんをしっかり撮っておいておくれやす。いやはらへんようになるかもしれまへんさかい。」と言われます。舞妓さんの成り手が減っていた1970年代当時、現実味を帯びたその言葉に背中を押されて、京都の花街を写真で残していこうと決意します。花街はもちろんのこと、祇園町の日常風景を写すことも写真家としてのライフワークになったのです。

本展では、1973年(昭和48)から撮り始めた「昭和の祇園」(祇園甲部)の作品を中心に、現在までの祇園甲部の風景や芸舞妓の姿など約150点の作品で展覧し、写真家・溝縁ひろしの活動50年を振り返ります。 -

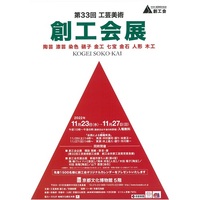

◆終了◆ 第33回 工芸美術 創工会展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年11月23日(水)~2022年11月27日(日)

- 会場:京都文化博物館 5階

次代の工芸美術をリードする創作工芸美術集団「工芸美術創工会」による、第33回目の展覧会。さまざまな表現の形、確かな技術に根差した作品をお楽しみください。

-

京都市指定文化財 木島櫻谷旧邸 特別公開

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年11月3日(木)~2022年12月4日(日)

- 会場:櫻谷文庫

櫻谷文庫では、木島櫻谷(このしま・おうこく)自ら設計に関わり建造した京都衣笠の邸宅の特別公開を実施いたします。

会場内では手描きの婚礼衣装のほか、櫻谷の描いた色紙を一挙に公開。

隅々まで櫻谷の意匠が残る建築をお楽しみください。 -

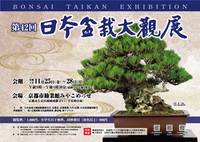

第42回日本盆栽大観展

アート・展示シニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年11月25日(金)~2022年11月28日(月)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ

京都の晩秋を彩る恒例のイベントとして親しまれている「日本盆栽大観展」を今年も開催いたします!

-

第33回 光風工芸 明日へのかたち展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!滋賀ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年11月16日(水)~2022年11月20日(日)

- 会場:京都文化博物館5階

『 わたしの 今の作品は これ!!! 』

光風工芸の会員、会友、入選者ら自由意思の参加者約75人が、新たな工芸美術を目指して、思い思いに意欲的な作品を出品、展観します。ご来場お待ちしております!! -

◆終了◆ 創工会×和中庵in鹿ケ谷2022

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月30日(日)~2022年11月6日(日)

- 会場:和中庵(ノートルダム女学院中学高等学校内)

今回で3回目を迎える「創工会 × 和中庵 in 鹿ケ谷」。今年もノートルダム女学院中学高等学校 和中庵において工芸美術 創工会の会員有志による展覧会を開催します。

秋の東山を背景に、陶芸、漆芸、染色、硝子、金工、金石、木工の作品を展示します。歴史ある和洋建築の空間で観る「工芸美術」をぜひご覧ください。 -

特別展 木島櫻谷 ー山水夢中ー

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年11月3日(木)~2022年12月18日(日)

- 会場:泉屋博古館

近代の京都画壇を代表する存在として近年再評価が進む日本画家木島櫻谷(1877-1938)。動物画で知られる彼ですが、生涯山水画を描き続けたことも見逃すことはできません。なにより写生を重んじた彼は、日々大原や貴船など京都近郊に足を運び、また毎年数週間にわたる旅行で山海の景勝の写生を重ねました。その成果は、西洋画の空間意識も取り入れた近代的で明澄な山水画を切り拓くこととなりました。一方、幼い頃より漢詩に親しみ、また古画を愛した彼は、次第に中華文人の理想世界を日本の風景に移し替えたような、親しみやすい新感覚の山水表現に至ります。

本展では屏風などの大作から日々を彩るさりげない掛物まで、櫻谷生涯の多彩な山水画を一望のものとし、確かな画技に支えられた詩情豊かな世界をご紹介します。

あわせて画家の新鮮な感動を伝える数々の写生帖、青年期より収集し手元に置いて愛でた古典絵画なども紹介し、櫻谷の根底にあり続けた心の風景を探ります。 -

◆終了◆ 第71回象(かたち)同人展

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年11月1日(火)~2022年11月6日(日)

- 会場:京都府立文化芸術会館1階

象(かたち)の会は、日本画、工芸、写真、書などの異なった分野の作家たちが集まり、美と技を追求することを目的に発足した会です。22名の会員による作品をお楽しみください。

-

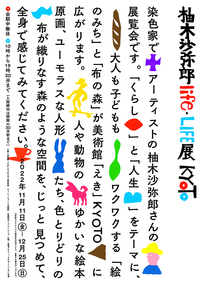

柚木沙弥郎 life・LIFE展

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年11月11日(金)~2022年12月25日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

染色家でアーティストの柚木沙弥郎さんの展覧会です。「くらし」と「人生」をテーマに、大人も子どももワクワクする「絵のみち」と「布の森」が美術館「えき」KYOTOに広がります。人や動物のゆかいな絵本原画、ユーモラスな人形、色とりどりの布が織りなす森のような空間を、じっと見つめて、全身で感じてみてください。

-

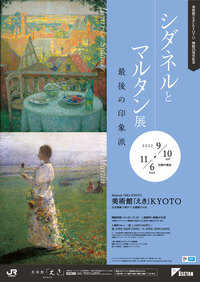

美術館「えき」KYOTO開館25周年記念 シダネルとマルタン展 最後の印象派

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月10日(土)~2022年11月6日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

19世紀末から20世紀前半にかけてフランスで活躍したアンリ・ル・シダネル(1862-1939)とアンリ・マルタン(1860-1943)。共に印象派、新印象派の流れを汲みつつ、象徴主義など同時代の表現技法を吸収しながら幻想的な主題を扱ったほか、生活の情景や身近な人々を親密な情感を込めて描くアンティミスト(親密派)としても知られています。2人は1891年の最初の出会い以降、生涯にわたり親交を深めましたが、シダネルは北フランスで薄明かりに包まれた穏やかな光を、マルタンは南フランスで陽に照らされた明るい光を描き出し、それぞれ独自の画風を築きました。本展では、これまで日本で紹介される機会の少なかった2人の画家の画業を9つの章に分けてご紹介します。光と色彩に彩られた作品をぜひお楽しみください。

-

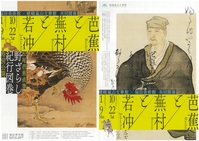

芭蕉と蕪村と若冲

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月22日(土)~2023年1月9日(月)

- 会場:嵯峨嵐山文華館、福田美術館

松尾芭蕉の貴重な直筆《野ざらし紀行図巻》が再発見されたことを記念し、福田美術館と嵯峨嵐山文華館が共同で展覧会を開催します。

本展は与謝蕪村をキーパーソンとして、蕪村が憧れた松尾芭蕉と、蕪村と同じ年に生まれた伊藤若冲、3人の足跡を辿るものです。 -

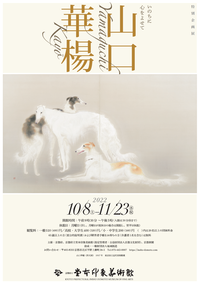

特別企画展「山口華楊 ーいのちに心をよせてー」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月8日(土)~2022年11月23日(水)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

山口華楊(1899~1984)は京都市中京区出身で、大正から昭和にかけて京都で活躍した日本画家です。

本展では、動物画で独自の画境を確立した華楊の代表作を通して全貌を紹介します。

京都画壇の写生の伝統を受け継ぎ、動物画の名手であった師の西村五雲から学んだ瀟洒な感覚と鋭敏な写実性を新たな表現へと発展させました。

生きものを慈しむまなざしと高い品格、加えて知的な構成力と静かな空気感は、華楊ならではの魅力と言えるでしょう。

堂本印象(1891~1975)と華楊は、同じ京都衣笠の地を活動の拠点とし、印象は画塾東丘社を主宰、華楊は五雲亡き後の晨鳥社を研究団体として再興し、戦中・戦後の京都画壇を牽引してきました。

ぬくもり溢れる華楊芸術の世界を、印象自らデザインした堂本印象美術館で展観するというこの機会を是非お楽しみください。 -

◆終了◆ 特別展「三千家のはじまり 江岑宗左と千家茶道の確立」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月8日(土)~2022年12月18日(日)

- 会場:表千家北山会館

千利休の曾孫にあたる表千家四代家元・江岑宗左(こうしんそうさ)の350回忌を記念する特別展です。

江岑は、千利休の孫、元伯宗旦(げんぱくそうたん)の三男に生まれ、江戸時代の前期、千家の家督を相続して、利休の茶の湯を継承する表千家不審菴(ふしんあん)の基盤を築き、千家茶道を確立しました。そして弟の仙叟宗室(せんそうそうしつ)は裏千家今日庵(こんにちあん)、兄の一翁宗守(いちおうそうしゅ)は武者小路千家(むしゃこうじせんけ)官休庵(かんきゅうあん)の基礎を築き、利休の道統をこんにちに伝える三千家が成立しました。

また江岑は紀州徳川家に茶堂(さどう)として出仕し、以後、幕末に至るまでおよそ200年にわたって表千家の歴代家元は同家に出仕し、茶の湯を通じた深い結びつきを持つことになります。

さらに、江岑は、千家に伝わる茶の湯や利休の伝承を綴った聞書覚書(ききがきおぼえがき)をはじめ、江岑が招かれた700会をこえる茶会の記録、道具の箱書(はこがき)や極(きわめ)などの書付(かきつけ)をした記録である道具帳など、実に多くの茶書を残しました。

この特別展では、家元より特別出品される江岑ゆかりの道具と史料およそ70点から江岑の生涯と茶の湯を訪ねます。 -

京都新聞ニュースカフェ特別講演会「写真家・溝縁ひろし~花街を撮り続けること50年~」

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年1月17日(火)~2023年1月17日(火)

- 会場:京都新聞文化ホール

美術館「えき」KYOTO「溝縁ひろし写真展 昭和の祇園~花街とともに~」の関連イベントとして、京都新聞ニュースカフェ特別講演会を開催いたします。

花街を代表するお茶屋「一力亭」女将の杉浦京子さんをゲストに迎え、トークセッションも実施します。 -

京セラギャラリー2022年秋季特別展「細部に宿る」

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年10月1日(土)~2022年11月6日(日)

- 会場:京セラギャラリー

障害のあるアーティストらによる細部にまでこだわりをもって作られた作品を紹介する展覧会を開催します。タイトルの「細部に宿る」とは、ドイツの建築家、ミース・ファン・デル・ローエが残した「神は細部に宿る」という言葉を由来としています。細かい部分までこだわり抜くことで、全体としての完成度が高まることを意味する言葉です。人が何かを作りあげる時、細部にまでこだわり、作り込んで初めて全体が動きだすのです。

本展では、障害のあるアーティスト18名による見えないところまで作り込まれた作品や、植物や微生物などを緻密に写実的に描き込まれた作品など、各々が細部にまでこだわりをもって作られた作品を絵画から立体造形まで幅広く紹介します。 -

◆終了◆ 響きあうジャパニーズアート ―琳派・若冲×鉄腕アトム・初音ミク・リラックマー

アート・展示京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2022年9月6日(火)~2022年12月4日(日)

- 会場:細見美術館

日本美の象徴と言われる琳派、そして傑出した個性の絵師である伊藤若冲。人気の高いこれら絵画に、鉄腕アトム、初音ミク、リラックマなどのキャラクターが時代を越えて融合します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)