開催期間:2025年9月20日(土)~2025年11月16日(日)

特別展「宋元仏画 -蒼海を越えたほとけたち」

古くから仏教を信奉してきた日本は、仏教の先進国であった中国を慕い、規範や最新の情報を求めて海を渡りました。聖徳太子が派遣した遣隋使や、空海や最澄をはじめとした遣唐使の活躍によって、中国から日本に多くの仏教文物がもたらされたことはよく知られています。本展では、その後も日本に舶載されつづけた仏教文物のうち、宋・元時代の仏画を中心としてご紹介します。

数百年、古いものでは千年近く前に制作された宋元仏画には、当時の人々が救い手として信仰した仏たちの姿がとどめられています。宗教性と芸術性においてきわめて優れたこの絵画群は、東アジアの仏教絵画の“最高峰 ”と称えるにふさわしい水準をもっています。日本の仏教文化の中で重要な役割を果たし、今日まで大切に守り伝えられてきた結果、日本に現存する宋元仏画は、いまや量、質ともに世界で最も充実しているといえます。

本展は、日本に残る貴重な宋元仏画の全体像に迫る過去最大規模の展覧会です。2025年秋、その魅力とともに、日本文化の国際性や包容力、多様性をあらためて見直し、いまに伝えられた奇跡をひろく分かちあう機会にしたいと思います。

[前期]2025年9月20日(土)~10月19日(日)

[後期]2025年10月21日(火)~11月16日(日)

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替を行います。

【本展の特色】

| ① “東アジアの最高峰 ”が集う、過去最大の「宋元仏画」展 |

| 宗教性と芸術性において極めて高い水準をもち、“東アジアの最高峰 ”ともいえる貴重な「宋元仏 画」の数々を、過去最大規模でご紹介する展覧会です。 |

| ② 雪舟や長谷川等伯、俵屋宗達など日本の巨匠たちの名作も登場 |

| 「宋元仏画」と日本美術には、深いつながりがあります。牧谿( もっけい )を筆頭とする禅宗絵画の溌溂とした水墨表現は、日本の巨匠たちの創作に取り入れられ、多くの傑作に結実しました。 |

| ③ 京都会場のみの限定開催 |

| 本展の出品作の多くは京都の寺院に伝えられました。2025年秋、京都国立博物館だけの特別な機会をお見逃しなく。 |

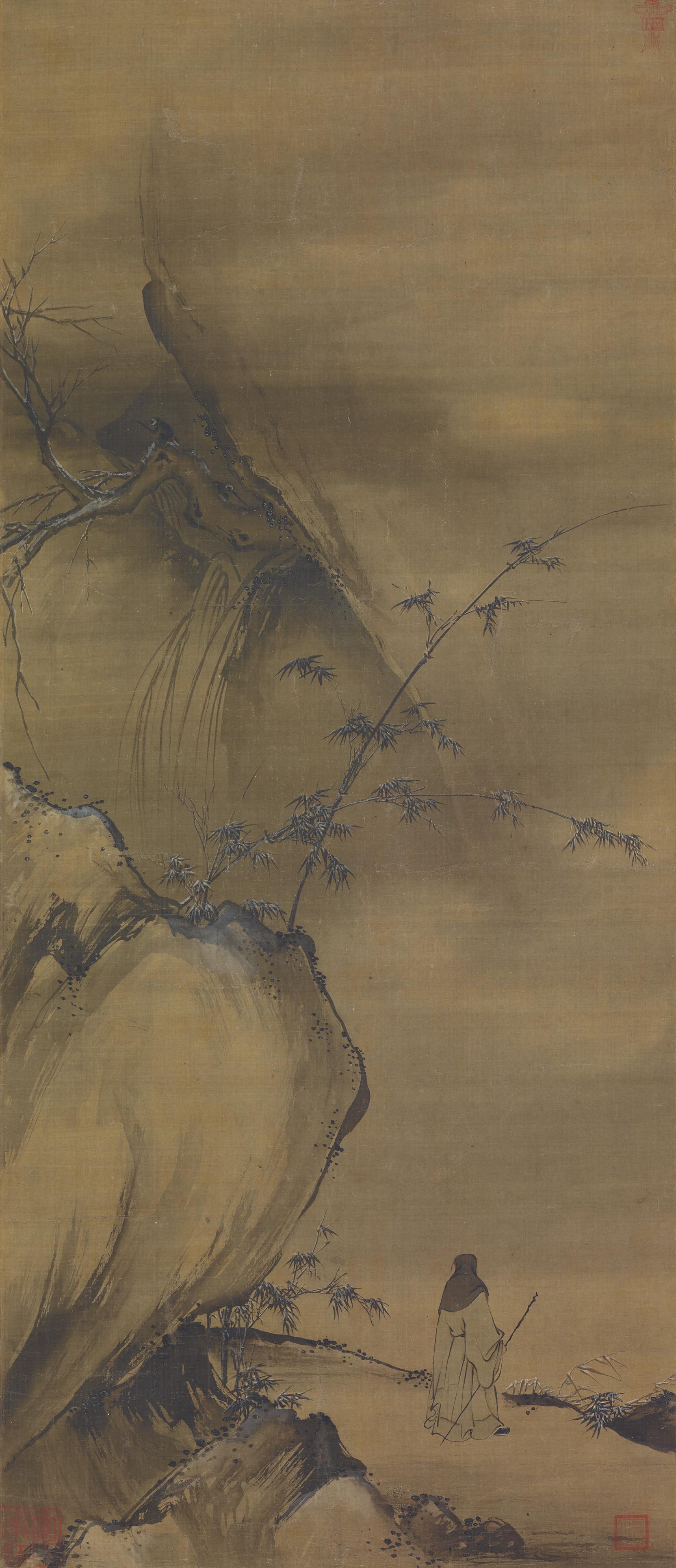

第一章 宋元文化と日本

古くから中国の文物を大事にしてきた日本で、とくに尊ばれたのが「宋元」のものでした。 足利将軍家のコレクションを筆頭に日本人が憧れてきた宋元文化を紹介します。

国宝 秋景冬景山水図 伝徽宗筆 中国・南宋時代 12世紀 京都・金地院蔵【前期展示】

◆column

「宋元仏画」を今に伝えた立役者『君台観左右帳記』

足利将軍家の座敷飾りについて記した秘伝書『君台観左右帳記』。後世に多く写本が流布し、唐物鑑定に用いられました。ここには宋・元時代を中心とした中国画人のランク付け一覧が記載されており、内容の多くは元時代に編まれた『図絵宝鑑』などの書物を参照していますが、当時日本に作品が舶載されていた普悦や陸信忠、張思恭など、中国の記録には無い仏画師の名前も挙がっています。彼ら宋元時代の無名の仏画師の作品は、『君台観左右帳記』に記載されたために日本でひろく知られ、多く伝えられたと考えられます。

第二章 大陸への求法―教えをつなぐ祖師の姿

仏教の先進国だった中国に教えを求めて海を渡った日本僧。当地の僧侶に教えを受け、多くの文物を持ち帰りました。中国の祖師たちの肖像から、在りし日の交流が偲ばれます。

国宝 無準師範像 中国・南宋時代 嘉熙2年(1238) 京都・東福寺蔵【後期展示】

◆column

いち早く宋に至った日本僧 奝然(ちょうねん)の偉大なる功績

宋(北宋)が建国され、国内の整備が進められるなか、入宋を果たした日本僧が奝然(938~1016)でした。東大寺僧として活躍した奝然は、仏教聖地の巡礼を志し、983年8月、朝廷の許可を得て商船に乗り、宋に至ります。都の開封では宋の第二代皇帝・太宗に拝謁を許され、国家事業として完成したばかりの版木から刷った、摺本一切経一セット(5048巻)を下賜されるなど、国使のような厚待遇で迎えられました。三年ほどの滞在で念願であった聖地巡礼を果たした奝然は、986年、帰国の途につきます。奝然が北宋から日本にもたらした仏教文物は、先の摺本一切経のほか、仏舎利を収めた七宝合成塔、白檀製の釈迦像など極めて貴重なものばかりでした。唯一現存する釈迦像は、生前の釈迦の姿を写したとして信仰されていた像を模して、奝然が中国の職人に依頼して造らせたもので、京都・清凉寺に伝わっています。

第三章 宋代仏画の諸相―宮廷と地域社会

きわめて高度な絵画表現に達した宋代仏画はいかに生まれてきたのでしようか? 誕生の背景とともにその圧倒的な魅力を紹介します。

国宝 孔雀明王像 中国・北宋時代 11~12世紀 京都・仁和寺蔵【前期展示】

第四章 牧谿(もっけい)と禅林絵画

南宋の禅僧画家・牧谿は、水墨画の名手であり、日本でもっとも愛された中国画家です。代表作「観音猿鶴図」を基点に、禅の絵画の豊かな水墨世界をご堪能ください。

国宝 観音猿鶴図 牧谿筆 中国・南宋時代 13世紀 京都・大徳寺蔵【後期展示】

◆column

日本でもっとも愛された中国画家・牧谿

牧谿は、南宋時代の13世紀後半に活躍した禅僧画家で、法諱の法常の名でもよく知られています。画家としての牧谿は、当時の中国でも一定の評価があったようですが、酷評する言説もあり次第に忘れ去られてしまいました。一方、日本における牧谿の評価は極めて高く、現在においても絵画史に燦然とその名を刻んでいます。牧谿の絵画は禅宗寺院の中で尊ばれただけでなく、大名や茶人たちにも愛されました。“和尚の絵”と いえば牧谿のことを指すなど、その浸透ぶりは他の中国画家には無いものです。また、日本の画家に手本として学ばれ、「和尚様」という画風(スタイル)ができるなど、日本文化に深く受け入れられました。

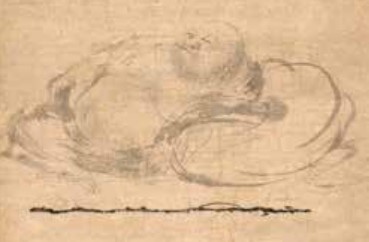

布袋図 伝牧谿筆(部分) 中国・南宋時代 13世紀 京都国立博物館【前期展示】

第五章 高麗仏画と宋元時代

宋と元の隣国だった高麗では、高度に洗練された独自の仏画が作られました。宋元仏画との関連性とともにその魅力を紹介します。

重要文化財 弥勒下生変相図 李晟筆 朝鮮半島・高麗時代 至元31年/忠烈王20年(1294) 京都・妙満寺蔵【後期展示】

第六章 仏画の周縁―道教・マニ教とのあわい

中国で長く信仰されてきた仏教と道教は、互いに影響しあい、美術においてもそれぞれの要素が混在することがありました。視点を少し変えて、宋元仏画を見ていきます。

六道図(個人の終末論) 中国・元時代 14世紀 奈良・大和文華館【後期展示】

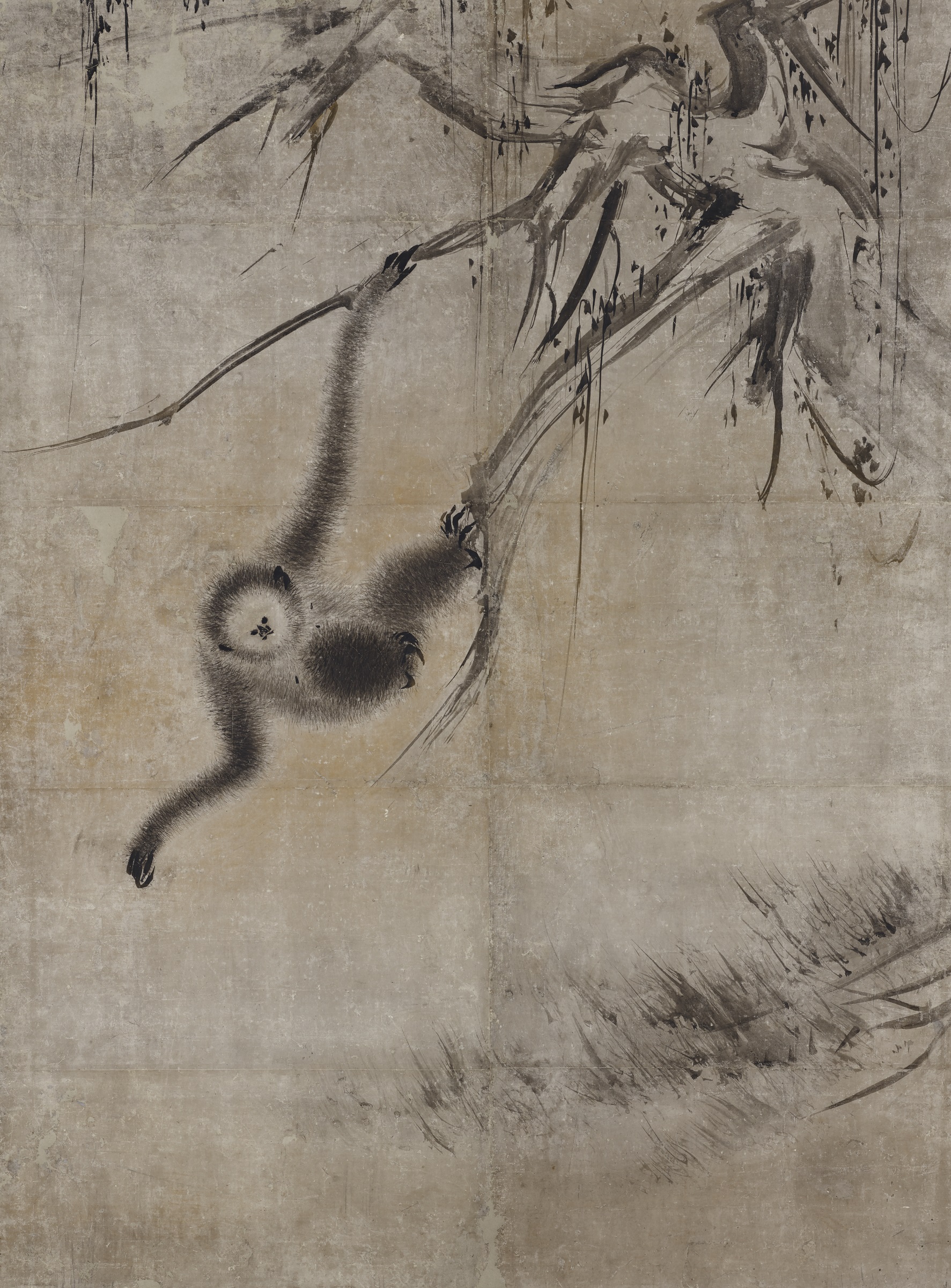

第七章 日本美術と宋元仏画

本展の最後に、宋元仏画がいかに日本美術の成熟の拠りどころとなってきたのかを見渡します。

重要文化財 枯木猿猴図 長谷川等伯筆 桃山時代 16世紀 京都・龍泉庵蔵【後期展示】

■記念講演会

| 9月27日(土) | 「幻視と示現―宋元仏画の視覚表象―」 講師:井手 誠之輔 氏 (九州大学 名誉教授) |

| 10月11日(土) | 「戦国武将と宋元画」 講師:羽田 聡(京都国立博物館 企画室長兼美術室長) |

| 10月25日(土) | 「奝然請来の仏典とその影響」 講師:上杉 智英(京都国立博物館 主任研究員) |

| 11月8日(土) | 「宋元の道釈人物画―境界をうつろう聖者―」 講師:森橋 なつみ(京都国立博物館 研究員) |

会場:京都国立博物館 平成知新館 講堂(地下1階)

時間:午後1時30分~午後3時

定員:200名(要事前申込、先着順、定員になり次第受付終了)

料金:聴講無料(ただし、本展覧会の当日観覧券が必要)

参加ご希望の方は、京都国立博物館ウェブサイトよりお申し込みください。

申込期間:2025年8月26日(火)午前10時~各講演会3日前(水)の正午まで

■国際シンポジウム「日本に請来された“宋元仏画”をめぐって」

日時:10月17日(金)

会場:京都国立博物館 平成知新館 講堂(地下1階)/オンライン(予定)

時間:午前9時~午後5時

詳細は京都国立博物館ウェブサイトをご覧ください。

■音声ガイド

ナビゲーター:木村良平さん

俳優・声優として活躍する木村良平さんが、宋元仏画の絵画表現の魅力や制作の背景、日本への影響など、壮大な世界をご案内します。

●会場レンタル版:650円(税込)

●アプリ配信版「聴く美術」:販売価格:800円(税込)

■スペシャルチケット

宋元仏画展の楽しみ方をご提案する特別なチケットです。

①細部まで視る! 単眼鏡セット券:20,000円 (税込)

②ロマンとともに魅る!山田章博さんイラストステッカーセット券:2,000円(税込)

詳細は京都国立博物館ウェブサイトをご覧ください。

| 開催期間 | 2025年9月20日(土)~2025年11月16日(日) |

|---|---|

| 時間 | 午前9時~午後5時30分(金曜日は午後8 時まで開館)*入館は各閉館の30 分前まで |

| 休館日 | 月曜日(ただし祝日の場合は開館し、翌火曜日休館) |

| 会場 | 京都国立博物館 平成知新館 605-0931 京都府京都市東山区茶屋町527 |

| ホームページ | https://www.kyohaku.go.jp/jp/exhibitions/special/2025_song-yuan/ |

| 料金 | 一般 2,000円(1,800円) 大学生 1,200円(1,000円) 高校生 700円(500円) ( )内は前売・20名以上の団体料金です。 前売券は7月16日(水)から9月19日(金)まで、各種プレイガイド、公式オンラインチケット等で販売します。 チケットの詳細は、展覧会公式サイトをご覧ください。 大学生・高校生の方は学生証をご提示ください。 中学生以下は無料です(要証明)。 障害者手帳等をご提示の方とその介護者1名は、観覧料が無料になります。 キャンパスメンバーズ(教職員を含む)は、学生証または教職員証をご提示いただくと、各種当日料金より500円引き(一般1,500円、大学生700円、高校生200円)となります(当日南門チケット売場のみの販売・他の割引との併用不可)。 |

| お問い合わせ | 京都国立博物館 605-0931 京都府京都市東山区茶屋町527 TEL:075-525-2473(テレホンサービス) |

| 主催/後援など | 主催:京都国立博物館、毎日新聞社、京都新聞 協賛:DNP大日本印刷、大和ハウス工業 |

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)