開催期間:2025年9月13日(土)~2025年12月7日(日)

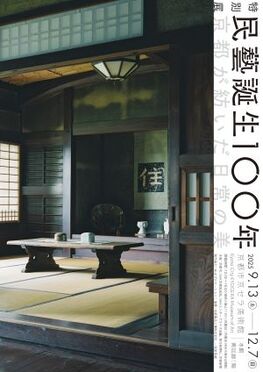

特別展 民藝誕生100年 京都が紡いだ日常の美

思想家の柳宗悦、陶工の河井寬次郎、濱田庄司が京都に集うことで始まった「民藝」運動。木喰仏(もくじきぶつ)の調査旅行をするなかで議論を深め、1925年「民衆的なる工芸=民藝」という言葉が生まれました。

このたび、「民藝」という言葉が誕生して100年を迎えるにあたり、特別展「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」を開催します。「民藝」という言葉が誕生するきっかけとなった木喰仏を皮切りに、上加茂民藝協団で活動した黒田辰秋、青田五良の作品や、「民藝館」「三國荘」のために制作された河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチらの工芸作品、柳宗悦らによる日本全国の蒐集品や、芹沢銈介、棟方志功などの民藝関連作家の優品を展示します。また英文学者の寿岳文章、京菓子の鍵善良房、牛肉水炊きの祇園十二段家、民藝の建築を推し進めた上田恒次など京都における民藝運動の推進者や支援者をめぐる作品や資料などと合わせ、京都と民藝の関わりを総合的に紹介します。

|

京都と民藝の深い関わり

|

|

|

本展のみどころ

|

| 序章|「民藝」という言葉の誕生~木喰仏の発見~ |

|

関東大震災の翌年、柳宗悦(やなぎむねよし/1889~1961)は木喰仏1体を得て京都に移りました。木喰仏への興味を契機に柳と濱田庄司(はまだしょうじ/1894~1978)、河井寬次郎(かわいかんじろう/1890~1966)は交友を深め、1925(大正14)年、彼らの木喰仏調査の旅中、「民藝」の語が生まれます。 |

|

|

| 第1章|上加茂民藝協団 ~新作民藝の制作集団~ |

|

1927(昭和2)年に京都・上賀茂の地に青田五良(あおたごろう/1898~1935)、黒田辰秋(くろだたつあき/1904~1982)等による制作集団・上加茂民藝協団が設立されます。民藝運動の目的の一つは、現代の生活用品を新たに産み出すことでした |

|

|

| 第2章|三國荘~最初の「民藝館」~ |

|

1928(昭和3)年の御大礼記念国産振興東京博覧会に出品した「民藝館」を契機に、柳宗悦は静岡・浜松に日本民藝美術館を設立。また、大阪・三国に移築した「民藝館」は、「三國荘」として民藝関係者のサロンとなりました。※三國荘(民藝館)1928(昭和3 )年に東京上野公園で開催された御大礼記念国際振興東京博覧会に柳宗悦、河井寬次郎、濱田庄司らによって出品された民藝の理念を示す建物であった。民藝館を博覧会閉会後に山本邸があった大阪・三国の地に移し、さらに柳がその地に因み三國荘と命名したころからその名が民藝の世界に定着したものである。 |

|

|

| 第3章|式場隆三郎(1898-1965)と自邸 |

|

精神科医としての医業の傍ら、木喰仏の調査などの運動に当初から関わった式場隆三郎(しきばりゅうざぶろう)。柳や濱田などが設計に関わった民藝の代表的建築とされる自邸を紹介します。 |

|

|

| 第4章 日本全国の蒐集品 |

|

柳宗悦らは京都の朝市で、人々が日常的に使用する道具類に美しさを見出し、蒐集を始めます。彼らの蒐集の旅は北海道から沖縄まで日本全土におよびました。 |

|

|

| 第5章 民藝と「個人作家」 |

|

民藝運動は、河井寬次郎、濱田庄司、バーナード・リーチ、富本憲吉、芹沢銈介、棟方志功ら、優れた個人作家の活躍により推進されました。民藝に個人作家が果たした意義を考えます。 |

|

|

| 第6章 民藝と京都 |

|

柳宗悦は京都に足掛け9年住みました。その間に本格的な雑器の蒐集が開始され、京都の地、また人々との関わりから「民藝」の思想が紡ぎだされ、運動が展開していきます。 |

|

2025年9月9日付京都新聞朝刊に掲載された特集紙面はコチラでもご覧いただけます! |

|

■関連イベント 日時:10月26日(日)14:00~15:30(受付・開場13:30) 会場:京都市京セラ美術館 本館地下一階 講演室 講師:後藤結美子(京都市京セラ美術館 学芸員) ※会期中には、「民藝と建築」や「壽岳文章と民藝」をテーマにしたシンポジウムやワークショップやギャラリートークを開催予定です。 最新情報は本展覧会公式サイトまで

|

|

■本展オリジナルグッズのご紹介 展覧会特設ショップでは、公式図録やオリジナルグッズ、各地の民藝品を取りそろえています。トートバッグやのれんなど、本展のために制作したオリジナルアイテムを販売します。 ◉グッズ付きチケット〈先着100枚限定〉石北有美さんによる本チケット限定デザインの手ぬぐいと、本展観覧券1枚がセットになったお得なチケットです。

【販売期間】2025年7月1日(火)10:00~9月12日(金)23:59 ※完売しました。 【引換場所】ご来場当日、展覧会特設ショップにてお引き替えください。 取扱い・詳細は本展覧会公式サイトまで |

| 開催期間 | 2025年9月13日(土)~2025年12月7日(日) |

|---|---|

| 時間 | 10:00〜18:00(入場は閉場30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は開館) |

| 会場 | 京都市京セラ美術館 本館 南回廊1階 京都市左京区岡崎円勝寺町124 |

| ホームページ | https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20250913-20251207 |

| 料金 | 一般:2,000円(1,800円) ⼤学・専門学校生・高校生:1,500円(1,300円) 中学生以下無料 ※価格はすべて税込み ※( )内は前売、20名以上の団体料金 |

| お問い合わせ | 京都市京セラ美術館 TEL:075-771-4334 |

| 主催/後援など | 主 催:京都市、NHK京都放送局、NHKエンタープライズ近畿、 毎⽇新聞社、京都新聞 制作協力:NHKプロモーション 協賛:京都薬品工業株式会社、一保堂茶舖 |

| 備考 | ※障害者手帳等ご提示の⽅は本人及び介護者1名無料(障害者手帳等確認できるものをご持参ください) ※学生料金でご入場の方は学生証をご提示ください。 【前売券発売】 販売期間:2025年7月1日(火)10:00~9月12日(金)23:59 販売場所:美術館公式オンラインチケット、e-tix等各種プレイガイド 【前売ペアチケット】 料金:3,400円(前売り・一般のみ) 2名でご来場の方や、お1人で2回ご来場される方におすすめのセット券。 前売券を2枚購入するよりも200円お得です。 |

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)