開催期間:2024年4月6日(土)~2025年2月11日(火)

京都市立芸術大学芸術資料館移転記念特別展 京都芸大<はじめて>物語

日本で最も長い歴史を持つ芸術大学である「京都市立芸術大学」の京都駅東地区移転を記念した特別展を開催します。

本展では、京都市立芸術大学の150年近い歴史の中で生み出されてきた数々の〈はじめて〉をテーマに、芸術資料館所蔵品を中心とするさまざまな作品・資料を4期に分けて紹介。

第1期と第2期では明治・大正の動き、第3期・第4期では戦後まで含み、全体を通して京都市立芸術大学の歴史と芸術資料館の主要なコレクションを一覧できる貴重な機会です。

第1期 カイセン始動ス!−京都市立絵画専門学校に集いし若き才能—

2024年4月6日(土)~6月2日(日)

土田麦僊《髪》 明治44年(1911)

明治13年に開校した京都府画学校は、その後改革を繰り返し、京都市立美術工芸学校(美工)として、美術工芸の中等教育を担うこととなります。

明治36年に高度な専門教育を目指した専門学校令が発令され、また文部省による本格的な美術展である文展が明治40年より始まります。

そのため美工の上級学校として京都市立絵画専門学校(絵専)が設置されました。

美工からの進学者だけでなく既に実績のある若手画家も入学し、その卒業生は大正時代の日本画壇でめざましい活躍を見せることになります。

ここでは彼らの卒業作品を展覧することで、革新のエネルギーに満ちた時代の空気を感じていただきます。

ギャラリートーク:4月23日(火)12時15分~12時45分

|

シンポジウム「芸術資料館のココがスゴイー収蔵資料の魅力を語り尽くすー」 芸術資料館の収蔵品を愛するパネリストたちが、さまざまな方面から熱く語り合います。 《パネリスト》 1.「本展の企画のはじまりと見どころ」 京都市立芸術大学美術学部教授 田島達也 氏 2.「京都画壇史の中の芸術資料館」 京都市京セラ美術館学芸員 森光彦氏 3.「収蔵資料を「使う」−日本画専攻と芸術資料館−」 京都市立芸術大学美術学部准教授 正垣雅子氏 4.「卒業生から見た芸術資料館」 髙島屋史料館学芸員 古田理子氏 5.「芸術資料館略史と第4期展示の紹介」 京都市立芸術大学芸術資料館学芸員 松井菜摘氏 |

《関連企画》アートスペースk.kaneshiro 第2回展覧会「美工・絵専時代の上村松篁—若き日の異色作をめぐって」

京都市立芸術大学C棟6階のアートスペースk.kaneshiro にて、若き日の上村松篁が描いた美人画《仮睡》を初公開。

+++++++++

第2期 「日本最初京都画学校」—京都御苑からの出発—

2024年6月15日(土)~8月12日(月・振休)

汪葑《渓山明微図》中国清時代/乾隆51年(1786)

明治の始まりとともに全国に先駆けて各種の学校を開いてきた京都。

美術の学校は明治11年、南画家田能村直入が京都府知事あてに画学校設立を進言したところから動き出し、同13年7月1日、日本初の公立美術学校として設立、三条実美が「日本最初京都画学校」と命名しました。

最初の校舎は京都御苑内にありました。

国の組織では西洋式の美術を伝える工部美術学校が既にありましたが、京都府画学校は西洋画、写生画、南画、やまと絵等を幅広く学ぶ絵画の学校としてスタートしました。

ギャラリートーク:6月25日(火)12時15分~12時45分

+++++++++

第3期 道を拓きしものたち—知られざる先駆者—

2024年9月21日(土)~11月24日(日)

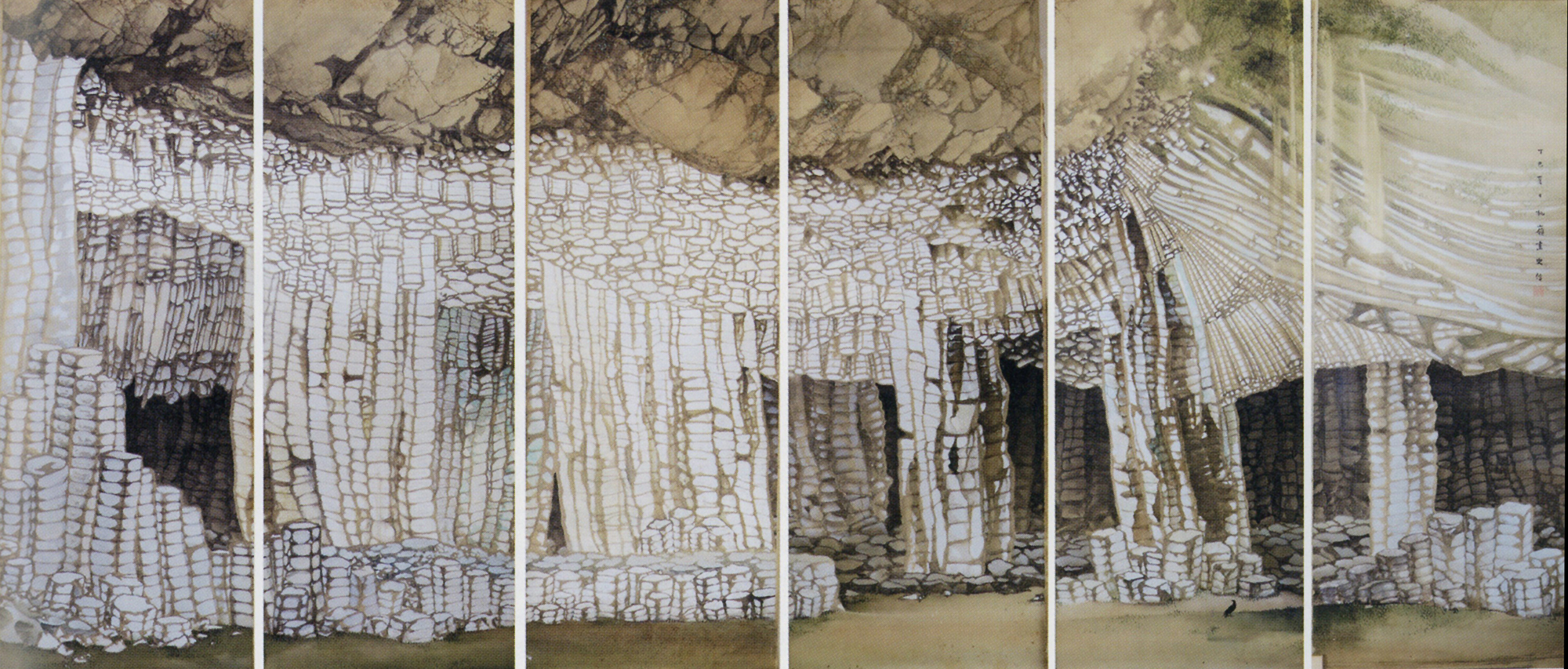

西川桃嶺《玄武洞図屏風》大正6年(1917)

開校以来140年余り、京都市立芸術大学は美術を志す多くの若者たちによって歴史が刻まれてきました。

その中には、明治期に各分野で初めて道を拓いたものの、その後の歴史の中では忘れられた人も少なくありません。

ここでは初めての日本画卒業生、初めての西洋画卒業生、初めての女子卒業生等を紹介します。

あわせて収蔵される最初期の卒業制作を展示します。

ここで展示される西川桃嶺という画家は、明治13年12月、第1期として唯一の卒業生となった人物です。

その作品は希少で、忘れられた画家となっていましたが、近年京都市立芸術大学に大作が寄贈されました。

それが京都市立芸術大学・保存修復専攻の学生の手により修復され、このたび初公開します。

ギャラリートーク:10月8日(火)12時15分~12時45分

+++++++++

第4期 Road to GEIDAI―美術学部改革と新しい教育をめぐって

— 2024年12月7日(土)~2025年2月11日(火・祝)

作者不詳《神像(マサライ)》(ニューギニア民俗資料)

昭和20年(1945)4月、京都市立絵画専門学校は京都市立美術専門学校へと名称を変更し、終戦後は新制大学発足にともない昭和25年(1950)4月に京都市立美術大学として開学しました。

一方本学音楽学部の前身となった京都市立音楽短期大学は昭和27年(1952)4月に設置され、両学は昭和44年(1969)4月に京都市立芸術大学の美術学部、音楽学部となって教育をともにしていくこととなりました。

同年全国で拡大した学生運動のあおりを受け、本学でも大学改革の気運が生じ、特に美術学部の学生の意見を反映した改革案が実行されていきました。

学科の再編が行われ、1回生の共通ガイダンス実技の開始、「研究テーマ」の実施など、現在のカリキュラムにつながる京都市立芸術大学独自の教育が始まりました。

また、西洋画科(現・油画専攻)から版画や構想設計などの新たな専攻が登場するなど、本学の教育の多様化が進みました。戦後からのめまぐるしく変化する時代において、京都市立芸術大学が取り組んだ教育における“はじめて”の試みについて、沓掛キャンパスへ移転した昭和55年(1980)頃までの大学史に関わる収蔵品とともにふり返ります。

ギャラリートーク:12月10日(火)12時15分~12時45分

| 開催期間 | 2024年4月6日(土)~2025年2月11日(火) |

|---|---|

| 時間 | 9時~17時 |

| 休館日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)と年末年始(12月27日〜1月3日)、及び展示期間外 |

| 会場 | 京都市立芸術大学芸術資料館 京都市下京区下之町57‐1 京都市立芸術大学内 |

| ホームページ | http://libmuse.kcua.ac.jp/muse/ |

| 料金 | 無料 |

| お問い合わせ | 075‐585-2008 |

| 主催/後援など | 主催:京都市立芸術大学 共催:京都新聞 特別協賛:株式会社ゼロホールディングス |

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)