- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

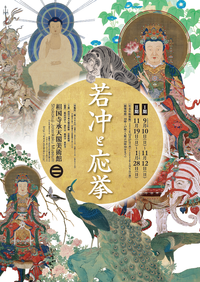

◆終了◆相国寺承天閣美術館秋季企画展「若冲と応挙」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月10日(日)~2024年2月25日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

十八世紀の京では、多くの絵師が各々の画技をふるいました。なかでも、伊藤若冲と円山応挙は現在も愛好者の多い、人気の絵師です。本展覧会では、相国寺と伊藤若冲の関係を軸に、相国寺と相国寺塔頭所蔵の作品を公開いたします。

また、Ⅰ期は円山応挙の傑作、重要文化財《七難七福図巻》全三巻と画稿、下絵を、Ⅱ期は伊藤若冲の傑作、重要文化財の《鹿苑寺大書院障壁画》五十面を一挙公開いたします。 -

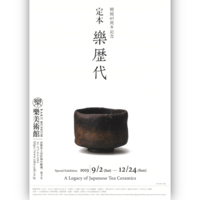

開館45周年記念「定本 樂歴代」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月2日(土)~2023年12月24日(日)

- 会場:樂美術館

樂家歴代の全貌を紹介する『定本 樂歴代』(樂美術館監修)が新しく改訂版となりました。解説も襲名にともない、樂篤人から16代吉左衞門、15代直入が担当します。改訂を記念した本展では、長次郎から16代吉左衞門まで、また樂家と外戚になる本阿弥光悦、玉水焼初代一元を加え、それぞれの代表作となる名品を展観し、樂焼の歴史、作風の特色とその変遷を探ります。

-

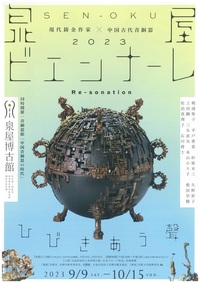

泉屋ビエンナーレ2023 Re-sonation ひびきあう聲

アート・展示講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月9日(土)~2023年10月15日(日)

- 会場:泉屋博古館

2021年に開催された第1回から早や2年、泉屋博古館の新たな取り組みである「泉屋ビエンナーレ」は新たな鋳金作家をメンバーに加え、第2回を迎えることとなりました。約3000年前の中国古代青銅器からインスピレーションを受け、新進気鋭の鋳金作家10名が新作を制作、おなじ展示会場内に陳列することで、時空を超えた対話を体験いただける刺激的な空間を演出いたします。はるか古代から連綿とつづく鋳金の技術はどこからきて、そしてどこへと向かっていくのか。ひびきあう聲と聲のなかから生まれる、鋳金芸術の最先端をお見逃しなく。

-

芭蕉布 人間国宝 ・平良敏子と喜如嘉の手仕事

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月9日(土)~2023年10月29日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

芭蕉布の着物、帯地、裂地や資料など約70点にわたり展覧いたします。

原料の栽培から一貫する品質へのプライド。伝統を守り育てる一方で挑戦を怠らない姿勢。人間国宝の平良敏子が現代へとつないだ「喜如嘉の芭蕉布」には、我が国のものづくりが参考にすべき要素が多くあります。

また、無数のディテールを重ねて紡がれる窮極な手仕事の継続は、敏子自身が常々口にするように、家族や支え合う友部の存在なしに語ることができません。「喜如嘉の芭蕉布」は、自然や地域コミュニティーと共生する私たちの未来の象徴と捉えることもできるのではないでしょうか。

本展が「喜如嘉の芭蕉布」への関心と理解を深める機会となることを願います。 -

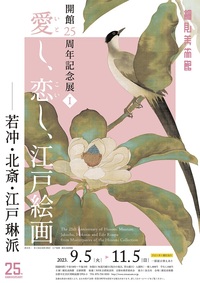

開館25周年記念展Ⅰ「愛(いと)し、恋(こい)し、江戸絵画―若冲・北斎・江戸琳派―」

アート・展示当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月5日(火)~2023年11月5日(日)

- 会場:細見美術館

平成10(1998)年、京都・岡崎に開館した細見美術館。

開館25周年を記念し、コレクターが己の美意識を信じ、懸命に追い求めてきた多彩なコレクションを2展にわたってご紹介します。

第一弾「愛(いと)し、恋(こい)し、江戸絵画-若冲・北斎・江戸琳派-」では、二代古香庵 (細見 實、1922~2006 / 細見美術財団前理事長)と妻 有子(現理事長)が二人三脚で蒐集した江戸絵画を展観します。

先見の明をもって集めた、伊藤若冲のユニークな作品や葛飾北斎の肉筆美人画、さらには酒井抱一に始まる洗練された江戸琳派の作品群など、夫妻のお気に入りを紹介します。

夫妻は蒐集した美術品を自邸に飾って楽しみ、もてなしにも用いてきました。季節やテーマ、客人の好みなどをイメージしながら時代やジャンルを超えて取り合わされた美術品の数々は、呼応しあって空間を彩りました。展覧会では、細見家ならではの美の競演もお楽しみいただけます。

※会期中一部展示替え有り -

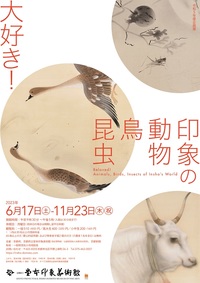

◆終了◆企画展「大好き 印象の動物・鳥・昆虫」

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月17日(土)~2023年11月23日(木)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

動物、鳥、虫などの動く生きものをいかに表現するかは、多くの画家が取り組んできたテーマでした。堂本印象(1891-1975)も、京都画壇の伝統的な写生の技を引き継ぎながら、「花鳥画」「動物画」という枠だけではなく、《西遊記》の孫悟空、インドの伝統風習をロマンチックに描いた《乳の願い》の他、「風景画」「戦争画」、さらには工芸品の中にも、生きものたちを登場させています。

本展では、印象がどのように動物たちと向き合い、モチーフに取り入れて表現したのかを紹介します。リアルを追求した写実的な表現から、ユーモアあふれる動物、そして、かわいらしい猫まで、多彩な印象芸術をこの機会に心ゆくまでお楽しみください。 -

開館60周年記念 走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代

アート・展示講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニアシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け夜間イベントあり京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月19日(水)~2023年9月24日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

戦後日本の陶芸界において中心的な役割を果たした前衛陶芸家集団の走泥社に焦点を当て、同時代の状況の中でその活動を紹介します。

1948年に八木一夫、叶哲夫、山田光、松井美介、鈴木治の5人で結成された走泥社は、その後、会員の入れ替わりを経ながら50年間にわたり、日本の陶芸界を牽引してきました。走泥社の功績について簡潔に述べるとすれば、長年の活動を通じて、陶によるオブジェを世間に認知させたということ、そして陶芸固有の表現世界を切り開いたということになるのではないでしょうか。

本展は、走泥社結成25周年となる1973年までを主な対象としています。走泥社と同時期に前衛陶芸を牽引した四耕会など走泥社以外の団体や作家等も一部交えつつ、約180点の作品および関連資料を通じて、前衛陶芸が生まれた時代を振り返ります。

前半期の25年間に限るとはいえ、おそらく本展はこの時期の走泥社の活動全体を紹介する初めての試みです。 -

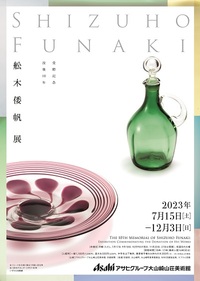

受贈記念 : 没後10年 舩木倭帆展

アート・展示講演・フォーラム暮らし・グルメシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月15日(土)~2023年12月3日(日)

- 会場:アサヒグループ大山崎山荘美術館※2023年7月1日(日)より館名変更

アサヒビール大山崎山荘美術館は、2023年7月1日より館名を「アサヒグループ大山崎山荘美術館」に変更されました。

新しい館名として最初の展覧会となる本展は、2021年2月、森田昭一郎氏(森田酒造株式会社代表取締役)より、舩木倭帆作品105点の寄贈を受けたことを記念して開催いたします。

舩木の没後10年を迎える節目の年に、現在もなお私たちを魅了しつづける舩木倭帆作品の数々をご紹介します。 -

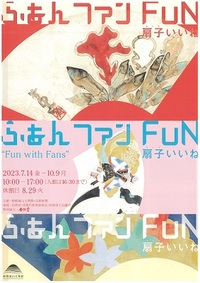

ふぁん・ファン・FUN ~扇子(センス)いいね

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月14日(金)~2023年10月9日(月)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

,8世紀初頭に中国より伝来したとされる団扇(うちわ)は、涼をとるほか虫や邪気を払う道具として使われました。一方、平安時代に団扇を改良してつくられた扇子(せんす)は後に神事の道具や貴族の装身具となり、茶道や舞に用いる小道具としても重宝され、美しい絵柄が描かれてきました。また、高貴な身分の者が備えた品格や女性らしさなどを表現するモチーフとして、しばしば絵画の中にも登場します。今でも扇は身近なアートであり、時に広告メディアやサイン色紙としての役割を果たすこともあります。

本展覧会では、京扇子の老舗「白竹堂」ご協力のもと、団扇や扇子が描かれた日本画作品とともに、主に江戸時代から現代にかけてつくられた様々な扇を展示いたします。 -

京都新聞小・中学生新聞コンクール2023

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2023年6月27日(火)~2023年12月27日(水)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。みなさまの力作をお待ちしています!!!

-

生誕140年「竹久夢二のすべて」画家は詩人でデザイナー

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月14日(金)~2023年10月9日(月)

- 会場:福田美術館

本展は2024年に生誕140年、没後90年を迎える画家、竹久夢二の回顧展です。「夢二式美人」と呼ばれ、一世を風靡した美人画の数々に加え、小説の挿絵、楽譜の表紙デザイン、本の装丁や俳句・作詞にいたるまで、多彩な才能を発揮したクリエーターとしての夢二の魅力が詰まった作品の数々をご覧いただきます。関西では、コレクションがまとまって公開されるのは約30年ぶり。夢二ファンはもちろん、老若男女を問わずお楽しみいただける展覧会です。

-

第53回 京都新聞 「お話を絵にする」コンクール

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2023年6月6日(火)~2023年10月13日(金)

子どもたちの自由な発想と柔軟な感性で、本を読んで得た感想を絵で表現するコンクールです。

今年で53回目を迎えます。ここにご紹介する選定図書は、子どもたちに読ませたい一冊としてもおすすめです。

たくさんのご応募をお待ちしております。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)