- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

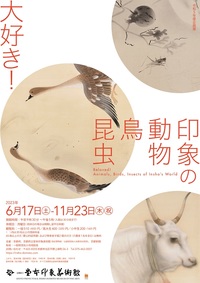

◆終了◆企画展「大好き 印象の動物・鳥・昆虫」

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月17日(土)~2023年11月23日(木)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

動物、鳥、虫などの動く生きものをいかに表現するかは、多くの画家が取り組んできたテーマでした。堂本印象(1891-1975)も、京都画壇の伝統的な写生の技を引き継ぎながら、「花鳥画」「動物画」という枠だけではなく、《西遊記》の孫悟空、インドの伝統風習をロマンチックに描いた《乳の願い》の他、「風景画」「戦争画」、さらには工芸品の中にも、生きものたちを登場させています。

本展では、印象がどのように動物たちと向き合い、モチーフに取り入れて表現したのかを紹介します。リアルを追求した写実的な表現から、ユーモアあふれる動物、そして、かわいらしい猫まで、多彩な印象芸術をこの機会に心ゆくまでお楽しみください。 -

開館60周年記念 走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代

アート・展示講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニアシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け夜間イベントあり京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月19日(水)~2023年9月24日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

戦後日本の陶芸界において中心的な役割を果たした前衛陶芸家集団の走泥社に焦点を当て、同時代の状況の中でその活動を紹介します。

1948年に八木一夫、叶哲夫、山田光、松井美介、鈴木治の5人で結成された走泥社は、その後、会員の入れ替わりを経ながら50年間にわたり、日本の陶芸界を牽引してきました。走泥社の功績について簡潔に述べるとすれば、長年の活動を通じて、陶によるオブジェを世間に認知させたということ、そして陶芸固有の表現世界を切り開いたということになるのではないでしょうか。

本展は、走泥社結成25周年となる1973年までを主な対象としています。走泥社と同時期に前衛陶芸を牽引した四耕会など走泥社以外の団体や作家等も一部交えつつ、約180点の作品および関連資料を通じて、前衛陶芸が生まれた時代を振り返ります。

前半期の25年間に限るとはいえ、おそらく本展はこの時期の走泥社の活動全体を紹介する初めての試みです。 -

【#紫魂超高純度‼】京都サンガF.C. サマーシーズン応援特集

スポーツキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月15日(土)~2023年8月31日(木)

- 会場:サンガスタジアムbyKYOCERA

J1で2年目の夏、熱戦を繰り広げている京都サンガF.C.を応援する特集です。夏のホームゲームも一丸となってサンガを応援しましょう!

-

発掘された珠玉の名品 少女たち-夢と希望・そのはざまで 星野画廊コレクションより

アート・展示講演・フォーラム学び・体験女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月15日(土)~2023年9月10日(日)

- 会場:京都文化博物館4階・3階展示室

明治、大正、昭和・・・・・・。時代のうねりの中で、いつしか忘れられてしまった実力ある画家たち。本展では、彼 (女)らが遺した素晴らしい作品を見つけ出し、紹介してきた星野画廊のコレクションから、「少女たち」をテーマに紹介します。女性たちの人生のさまざまが描かれた日本画と洋画、約120点を展示しますので、作品の放つ魅力を存分にお楽しみください。

-

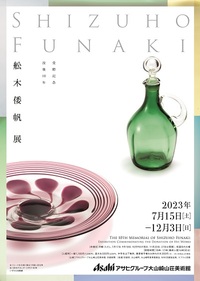

受贈記念 : 没後10年 舩木倭帆展

アート・展示講演・フォーラム暮らし・グルメシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月15日(土)~2023年12月3日(日)

- 会場:アサヒグループ大山崎山荘美術館※2023年7月1日(日)より館名変更

アサヒビール大山崎山荘美術館は、2023年7月1日より館名を「アサヒグループ大山崎山荘美術館」に変更されました。

新しい館名として最初の展覧会となる本展は、2021年2月、森田昭一郎氏(森田酒造株式会社代表取締役)より、舩木倭帆作品105点の寄贈を受けたことを記念して開催いたします。

舩木の没後10年を迎える節目の年に、現在もなお私たちを魅了しつづける舩木倭帆作品の数々をご紹介します。 -

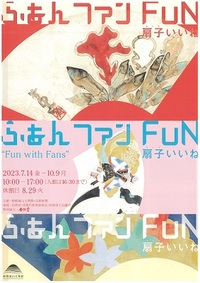

ふぁん・ファン・FUN ~扇子(センス)いいね

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月14日(金)~2023年10月9日(月)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

,8世紀初頭に中国より伝来したとされる団扇(うちわ)は、涼をとるほか虫や邪気を払う道具として使われました。一方、平安時代に団扇を改良してつくられた扇子(せんす)は後に神事の道具や貴族の装身具となり、茶道や舞に用いる小道具としても重宝され、美しい絵柄が描かれてきました。また、高貴な身分の者が備えた品格や女性らしさなどを表現するモチーフとして、しばしば絵画の中にも登場します。今でも扇は身近なアートであり、時に広告メディアやサイン色紙としての役割を果たすこともあります。

本展覧会では、京扇子の老舗「白竹堂」ご協力のもと、団扇や扇子が描かれた日本画作品とともに、主に江戸時代から現代にかけてつくられた様々な扇を展示いたします。 -

.png)

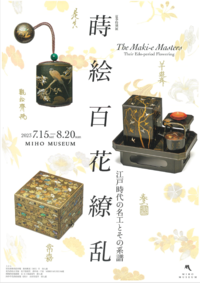

◆終了◆夏季特別展「蒔絵百花繚乱ー江戸時代の名工とその系譜」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2023年7月15日(土)~2023年8月20日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

日本の伝統工芸である「蒔絵」。17 世紀の後期、それまで一般には名を知られない存在であった蒔絵師たちは、京都の観光案内書『京羽二重』など出版物に住所と共に紹介され、やがて自らの名を作品に記し始めました。それまで、名を残さない工人であった蒔絵師たちが歴史の表舞台に登場したのです。町衆が台頭する 18 世紀以降、蒔絵を受容する層が増し、それに比例して蒔絵師の数も増えてゆきます。そして流行は競争を生み、技術面でも大きく底上げされ、多くの蒔絵師が名を上げる百花繚乱の時代を迎えました。

本展はこうした蒔絵師たちの作品を、のちに各地の伝統へと繋がる彼らの系譜とともに紹介することで、伝統のバックボーンや美しい蒔絵を求めた当時の日本人の心を、展示作品の中に感じていただくことができます。 -

京都新聞小・中学生新聞コンクール2023

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2023年6月27日(火)~2023年12月27日(水)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。みなさまの力作をお待ちしています!!!

-

THE 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月24日(土)~2023年7月30日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(京都駅ビル内ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

江戸時代に確立された浮世絵木版画(錦絵)は、明治以降の西洋の写真や印刷技術導入の影響で、衰退の一途をたどっていました。その中で、あえて伝統的な絵師、彫師、摺師による分業体制の浮世絵木版画技術を使い、高い芸術性を意識した同時代の画家による取り組みが、「新版画」の始まりとされています。これを牽引したのが渡邊版画店(現在の渡邊木版美術画舖)・渡邊庄三郎(1885-1962)でした。

-

生誕140年「竹久夢二のすべて」画家は詩人でデザイナー

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月14日(金)~2023年10月9日(月)

- 会場:福田美術館

本展は2024年に生誕140年、没後90年を迎える画家、竹久夢二の回顧展です。「夢二式美人」と呼ばれ、一世を風靡した美人画の数々に加え、小説の挿絵、楽譜の表紙デザイン、本の装丁や俳句・作詞にいたるまで、多彩な才能を発揮したクリエーターとしての夢二の魅力が詰まった作品の数々をご覧いただきます。関西では、コレクションがまとまって公開されるのは約30年ぶり。夢二ファンはもちろん、老若男女を問わずお楽しみいただける展覧会です。

-

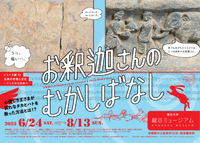

<シリーズ展12>仏教の思想と文化-インドから日本へ- 特集展示「お釈迦さんのむかしばなし」

アート・展示キッズ・ジュニア終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月24日(土)~2023年8月13日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

お釈迦さん(釈尊)は悟りを開きブッダとなる以前、輪廻転生を繰り返し、さまざまな前世をおくりました。例えば、日本では「月の兎」として今昔物語でも言及されるササジャータカ、鷹に追われる小鳥を助けるために自分の腿の肉を削いだシビ王の物語、請われるがまま国の大切な白象や自分の妃、子どもらまで布施してしまうヴィシュヴァンタラ王子の物語など、仏教経典に伝えられる釈尊の前世の物語はガンダーラ地域を中心に、彫刻や絵画作品としても表されてきました。こうした釈尊の前世の物語は「ジャータカ」や「本生話」と呼ばれ、現代にも伝えられています。今回のシリーズ展の特集展示では、初公開作品も加え、仏教の開祖であるお釈迦さんの前世の物語をひも解きます。

-

第53回 京都新聞 「お話を絵にする」コンクール

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2023年6月6日(火)~2023年10月13日(金)

子どもたちの自由な発想と柔軟な感性で、本を読んで得た感想を絵で表現するコンクールです。

今年で53回目を迎えます。ここにご紹介する選定図書は、子どもたちに読ませたい一冊としてもおすすめです。

たくさんのご応募をお待ちしております。 -

チラシ.jpg)

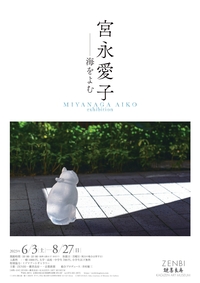

宮永愛子-海をよむ MIYANAGA Aiko Exhibition

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月3日(土)~2023年8月27日(日)

- 会場:ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUM

日用品をナフタリンでかたどったオブジェや、塩や葉脈、陶器の貫入音を使ったインスタレーションなど、「変わりながらも存在し続ける世界」を表現するアーティスト、宮永愛子。初代宮永東山の曾孫でもある宮永は、生まれ育った京都に活動拠点を戻し、陶房に今も残る古い型にガラスを流し込み、過去と現在を結ぶ作品を制作しています。

本展では、新作《くぼみに眠る海 —猫—》をはじめとし、鍵善良房にちなんだ「鍵」をモチーフにした作品や、鍵善所蔵の木型から発想を得たガラスの作品を中心に紹介します。 -

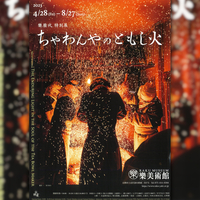

◆終了◆ 樂歴代 特別展「ちゃわんやのともし火」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年4月28日(金)~2023年8月27日(日)

- 会場:樂美術館

利休の創意のもと、『侘び茶』に叶う新たな茶碗を生み出した樂家初代・長次郎。当時は唐物、高麗の茶碗が名品とされていた中、和物茶碗としても新たなる挑戦でした。

『侘び茶』の思考を軸とし、茶の為に生み出された樂茶碗。生まれたばかりの茶碗は、まだ樂茶碗という名もなく、『今焼茶碗』や『聚樂焼茶碗』などと呼ばれていました。轆轤(ろくろ)が主流の時代の中、あえて手とヘラのみで成形する『手捏ね』という手法で造られ、燃え盛る炎の中から熱いまま一碗のみ窯から引き出される特殊な焼き方で茶碗が誕生していきます。

長次郎から始まった『樂焼』は、樂歴代へと繋がり、当代それぞれが長次郎茶碗を精神的な軸とし、各々の新たな茶碗が生み出されてきました。

そして始まりから約450年、“ちゃわんやのともし火”は、令和の時代へと受け継がれます。

この度の展観では、長次郎から脈々と紡がれる樂歴代の茶碗や実際の窯の炎の映像などから樂焼がもつ精神性を探っていただければ幸いです。 -

中信杯 第55回「全京都学童軟式野球選手権大会」

スポーツキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2023年7月1日(土)~2023年8月6日(日)

- 会場:殿田グラウンド、横大路グラウンド、アイアイ伏見桃山スタジアム、わかさスタジアム京都

京都の学童野球の頂点を争う中信杯「全京都学童軟式野球選手権大会」が7月1日から開幕します。総勢167チームが見せる熱いプレーにぜひ球場でご声援ください!

-

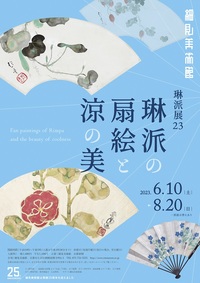

琳派展23 琳派の扇絵と涼の美

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月10日(土)~2023年8月20日(日)

- 会場:細見美術館

江戸前期に活躍した琳派の創始者、俵屋宗達は扇絵などを制作する「絵屋」を営んでいました。「扇絵」はいわば宗達工房の主力商品であり、その独創的な意匠は後に屛風などの大画面に明快な画風を展開する原点ともなりました。「扇絵」や「団扇絵」といった小画面の調度は、尾形光琳、中村芳中、酒井抱一、鈴木其一、神坂雪佳ら宗達以降の絵師たちも積極的に手掛け、デザイン性の高い身近な調度として親しまれました。一方、琳派では朝顔など夏秋の草花図も多く描かれ、爽やかな画面は凌ぎ難い夏の暮らしに一風の涼味をもたらしました。

琳派展の第23弾となる本展では、細見コレクションを中心に「扇絵」「団扇絵」や、夏の草花図や秋草図を選び、琳派による涼の美をご紹介します。

★下方に『お買上げレシートで特別ご優待キャンペーン』のご案内があります。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)