- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

視覚文化連続講座シリーズ2「視覚文化を横断する」

講演・フォーラムシニアにおすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月18日(土)~2022年4月16日(土)

- 会場:平安女学院大学京都キャンパス

絵画や映画など目に見える多様なジャンルを含む「視覚文化」についての理解を深めるための連続講座の第2シリーズを開催します。

「視覚文化を横断する」をテーマに、美術(水墨画/版画/日本画)、写真、映画、新聞などを題材に、専門家がそれぞれの分野を横断しながら「視覚文化」を語ります。

全8回。

是非お申し込みください。

※(2/28追記)3月19日開催の第8回講座の講師・内容が変更となります。

詳細は下記。 -

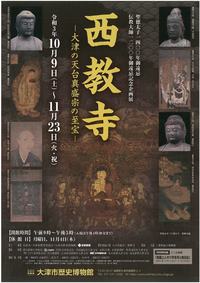

企画展「西教寺―大津の天台真盛宗の至宝―」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年10月9日(土)~2021年11月23日(火)

- 会場:大津市歴史博物館

本年は聖徳太子1400年遠忌、伝教大師最澄1200年遠忌にあたることを記念し、独自の天台宗文化を持つ西教寺と天台真盛宗の至宝をかつてない規模で紹介します。ぜひご覧ください。

-

伝教大師最澄ゆかりの地めぐり 周遊デジタルスタンプラリー&フォトコンテスト

参加型・体験型終了- 開催期間:2021年10月2日(土)~2021年12月12日(日)

日本天台宗開祖の伝教大師最澄が遷化して1200年の節目を記念して、「最澄ゆかりの地めぐり」周遊デジタルスタンプラリー&フォトコンテストを開催します。

鎌倉時代に、法然(浄土宗)、栄西(臨済宗)、親鸞(浄土真宗)、道元(曹洞宗)、日蓮(日蓮宗)といった各宗派の祖師を輩出した比叡山延暦寺、そして「人間である以上、善を行わなければならない」と説いた最澄の教えは、1200年の時を超えて現代の私たち日本人に何を伝えるでしょうか。新型コロナウイルスに翻弄されるいまこそ、先人の教えに触れてみましょう。 -

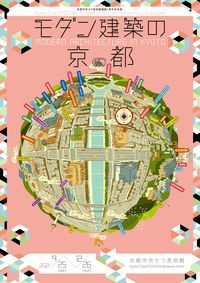

京都市京セラ美術館開館1周年記念展「モダン建築の京都」

アート・展示学び・体験暮らし・グルメシニアにおすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月25日(土)~2021年12月26日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

京都は、明治以降に建てられた洋風建築や近代和風建築、モダニズム建築など、いわゆる「モダン建築」が数多く現存しており「生きた建築博物館」と言っても過言ではありません。

本展は、京都を代表するモダン建築の一つ、京都市京セラ美術館を会場に、建築を通して京都を知る同館初の大規模建築展です。

貴重な原図面や模型から時代背景を伝える写真や映像、家具まで多様な資料が400点以上展示されます。

また、展示鑑賞と同時に建物探訪や街歩きなども体験し、古建築と庭園だけでない京都のもうひとつの魅力に触れる機会となるでしょう。 -

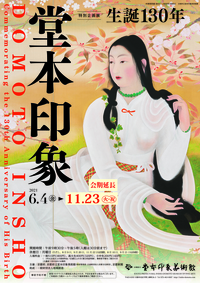

【会期変更】特別企画展「生誕130年 堂本印象」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年6月4日(金)~2021年11月23日(火)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

約60年にわたる画業において、さまざまに画風を変貌させた日本画家・堂本印象(1891-1975)。

花鳥画をはじめ、風景画、人物画、仏画など日本の伝統的なモチーフを描く一方、戦後には抽象絵画へと華麗な展開を遂げました。

2021年は堂本印象生誕130年となる記念の年です。

堂本印象美術館では、印象の創造をあらためて振り返る記念展を前後編に分けて開催します。

生誕130年記念展前編として開催する本展では、2019年度に実施した来館者による人気投票でTOP10に輝いた《木華開耶媛》や《交響》などの所蔵作品を中心に、近年の調査で新発見された作品や、≪戦艦大和守護神≫≪手をつなぐ(万国博ホール緞帳原画)≫といった京都では目にする機会の少ない作品など、全48点を紹介。

時代を経ても輝き続ける印象作品の魅力に触れてみてください。

※会期が変更になりました

2021年6月4日(金)~9月26日(日)→2021年6月4日(金)~11月23日(火・祝)

※一部展示替えがあります。

以下の2作品については、9/26で展示を終了いたします。

・《戦艦大和守護神》 1940(昭和15)年頃

・《手をつなぐ(万国博ホール緞帳原画)》 1969(昭和44)年

※後編は2021年12月~2021年3月にかけて、印象の装飾芸術に注目する展覧会「描く・飾る・デザインするー堂本印象の流儀ー」を開催 -

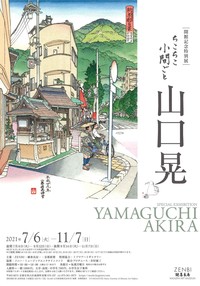

開館記念特別展 山口 晃 -ちこちこ小間ごと-

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年7月6日(火)~2021年11月7日(日)

- 会場:ZENBI -鍵善良房- KAGIZEN ART MUSEUM

日本絵画の古来用いられてきた伝統的手法を巧みに取り入れながら、油絵の技法で独自の視点から現代の日本社会を鋭く描き出す山口晃氏の特別展を開催します。

多彩な魅力あふれる世界をご堪能ください。 -

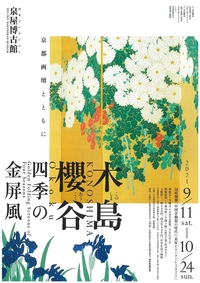

◆終了◆企画展「木島櫻谷 四季の金屏風—京都画壇とともに-」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ夜間イベントあり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月11日(土)~2021年10月24日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

木島櫻谷(このしまおうこく/1877-1938)は明治から昭和にかけて京都画壇の重鎮と目された人物です。

柳に桜、燕子花、菊、梅がそれぞれ描かれた四双の金屏風は、大正時代、大阪茶臼山に新築された住友家本邸のために依頼され、櫻谷によって制作されました。

本作は古典を踏まえつつも、終生重んじた写生の技に加え、優れたデザイン感覚を発揮し、展覧会出展作品とは少し趣が異なります。それは京都のアート・ビジネスの中心地で育ち、座敷と美術の黄金比を熟知した櫻谷のもう一つの本領といえます。四季の花々が咲きほこる連作が一挙に展示されるまたとない機会を、お見逃しなく。 -

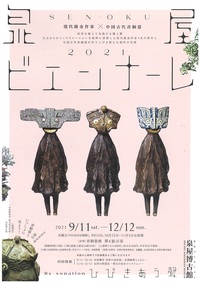

◆終了◆「泉屋ビエンナーレ2021 Re-sonation ひびきあう聲」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月11日(土)~2021年12月12日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館 青銅器館第4展示室

泉屋博古館 青銅器館では三千年以上前に作られた中国青銅器の名品の数々を、3つの展示室でテーマ別に紹介しています。4つ目の展示室ではこの秋、新たな取り組みとして「泉屋ビエンナーレ2021」を開催。

太古から引き継がれた鋳金技術の最先端に立つ現代作家9名が中国古代青銅器から着想し、制作した新作を公開します。あわせて作品の元となった青銅器と、作家の従来作品もご紹介。 -

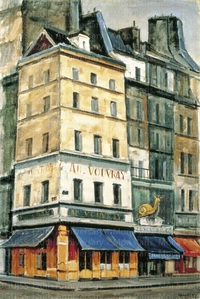

生誕120年記念 荻須高徳展 ー私のパリ、パリの私ー

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月10日(金)~2021年10月17日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(京都駅ビル内ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

1927年にフランスに渡り、戦時中を除いて50年以上にわたりパリの画家として人生を送った荻須高徳(1901‐1986)の画風の変遷をたどる展覧会を開催します。

荻須高徳氏の生誕120年を記念し開催する本展では、荻須高徳氏が美を追究し続けたパリの街並みを中心に、旅先で描いたヨーロッパ各地の風景を含む、国内所蔵の油絵作品約70点をご紹介。また、1979年に新聞に連載された荻須氏のインタビューをまとめた画文集『私のパリ、パリの私 荻須高徳の回想』に掲載されたスケッチの一部もあわせて公開いたします。

人々の生活や歴史が刻まれたパリの街角を描き続け「日本生まれのパリ人」と評された荻須氏の情感あふれる作品をお楽しみください。 -

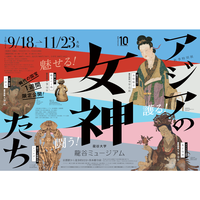

◆終了◆<秋季特別展>アジアの女神たち

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年9月18日(土)~2021年11月23日(火)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

「魅せる」「護る」「闘う」―

アジア各地の女神たちが集結!

ミュージアムの語源である古代ギリシャの「ムセイオン」は、芸術を司る女神(ムーサ、ミューズ)たちを祀る神殿でした。

本展では、女神たちを祀る神殿というミュージアム当初の役割に立ち返り、アジア各地で深く信仰された女神たちを紹介します。

豊穣・多産のシンボルとして、あるいは音楽・文芸・吉祥などを司る存在として、さらには残虐な戦闘のシンボルとして、人々の多様な願いを託された女神たちの姿をご覧ください。 -

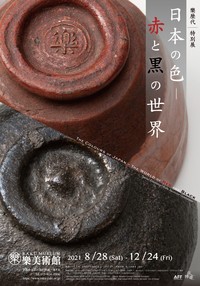

◆終了◆ 樂歴代 特別展「日本の色ー赤と黒の世界」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月28日(土)~2021年12月24日(金)

- 会場:樂美術館

伝統的な日本の色である「黒と赤」。千利休が求め、初代樂焼・長次郎が生み出した樂茶碗の代表も赤茶碗と黒茶碗です。では、なぜ、利休と長次郎はこの二色を選んだのでしょうか。本展では、代表的な赤・黒茶碗を紹介し、利休と長次郎の二色に込められた思いを探ります。

-

♦終了♦細見古香庵生誕120年記念 美の境地

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年8月24日(火)~2021年10月17日(日)

- 会場:細見美術館

細見コレクションの礎を築いた初代細見古香庵こと細見良(1901-1979)。

熱き想いをもって蒐集した美術品は宗教絵画や和鏡・密教法具などの金工品、茶の湯釜、根来、七宝、土器などと多岐にわたります。古香庵はこうした蒐集品を茶会やもてなしの場で活用し、独自の境地を展開してきました。その精神は二代古香庵や当館の展示スタイルにも大きな影響を与えています。

本展では初代細見古香庵の生誕120年を記念して、「世界最高の美術品は日本の藤原時代の仏画である」という信念のもとで出会った平安時代の「重要文化財 愛染明王像」などの仏教絵画や、強い憧れを抱いていた豊臣秀吉を描く「重要文化財 豊公吉野花見図屛風」、研究にもいそしんだ茶の湯釜など、興味の赴くまま、己の美意識を信じて、生涯をかけて追い求めた蒐集品を厳選して紹介します。 -

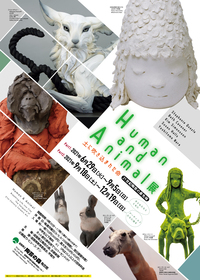

特別展「Human and Animal 土に吹き込まれた命 21世紀陶芸の最先端」

アート・展示終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2021年6月29日(火)~2021年12月19日(日)

- 会場:滋賀県立陶芸の森陶芸館

土と対話しながら生み出される土のアートの最先端を、日本やアメリカ、ヨーロッパの今注目される5人のアーティストたちによる人や動物をテーマにした作品を通して紹介します。

-

◆終了◆ 京都新聞小・中学生新聞コンクール2021

アート・展示コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2021年6月15日(火)~2021年12月18日(土)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。みなさまの力作をお待ちしています!!!

※なお、「京都新聞スクラップコンクール」は昨年度をもちまして事業を終了させていただくことになりました。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 -

第51回 京都新聞 「お話を絵にする」コンクール

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!滋賀ならでは!終了- 開催期間:2021年6月4日(金)~2022年2月28日(月)

子どもたちの自由な発想と柔軟な感性で、本を読んで得た感想を絵で表現するコンクールです。

今年で51回目を迎えます。ここにご紹介する選定図書は、子どもたちに読ませたい一冊としてもおすすめです。

たくさんのご応募をお待ちしております。

●詳しくはホームページをご覧ください●

https://pr.kyoto-np.jp/concours/books/ -

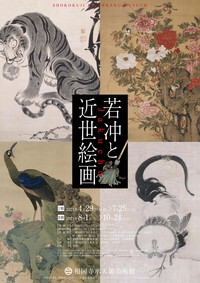

若冲と近世絵画

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2021年4月29日(木)~2021年10月24日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

18世紀の京都では、多くの絵師たちがその腕を振るいました。今回は、相国寺とかかわりの深い京の絵師たちの絵画を中心に展示を行います。

第1章では伊藤若冲の「釈迦三尊像」などの作品を通じ、相国寺の僧侶と絵師たちの交流を紹介します。第2章では、京都に大きな爪痕を残した天明の大火(1788年)の関連資料と、その後に再建された相国寺方丈を彩った、原在中による杉戸絵も展示。相国寺僧と京絵師たちの災害からの復興に向けた軌跡をご覧ください。

さらに第3章では、相国寺派寺院を彩ってきた個性あふれる名品のうち、鹿苑寺からは伊藤若冲の重要文化財、鹿苑寺大書院障壁画五十面を、そして慈照寺からは与謝蕪村の描いた方丈上官之間の障壁画「山水人物図」を展示。池大雅や円山応挙など、18世紀の京都画壇を彩る絵師たちの画技もあわせてお楽しみください。 -

セレマカップ第54回京都少年サッカー選手権大会(JFA U-12サッカーリーグ 2021 京都)

スポーツキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- 開催期間:2021年4月10日(土)~2021年12月18日(土)

- 会場:宝が池球技場ほか京都府内各会場

セレマカップ第54回京都少年サッカー選手権大会を開催します。

京都府内の119チームが参加し、府の上位リーグと地域リーグに分かれ、1年を通して戦います。

熱戦を繰り広げる京都のサッカー少年たちにぜひご声援を!

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)