- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

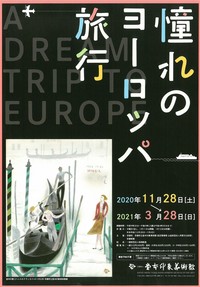

◆終了◆憧れのヨーロッパ旅行

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年11月28日(土)~2021年3月28日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

画壇の重鎮として活躍していた日本画家・堂本印象は、新しい日本画のあるべき姿を模索して、1952年に半年間のヨーロッパ旅行に出かけました。

印象は憧れの西洋古典美術のほか現代美術の動向にも触れ、今後の進むべき道を確信します。

本展では帰国後に発表した「メトロ」のほか、ヨーロッパ滞在中に描いた現地のスケッチや油彩画、ヨーロッパ旅行に関連して制作された作品などを紹介します。

ヨーロッパ旅行で印象が目にした様々な風物をともに味わってみてください。 -

【終了】視覚文化連続講座シリーズ1 視覚の文化地図

講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年9月19日(土)~2021年4月17日(土)

- 会場:平安女学院大学 京都キャンパス

なんとなくわかったような気がしている「視覚文化」について理解を深めるための連続講座を開講します。

「視覚の文化地図」をテーマに、美術(浮世絵/日本画/洋画)、写真、マンガ、ポスター、装丁、テレビCMなどを題材に専門家が「視覚文化」を語ります。全8回。

是非お申し込みください。 -

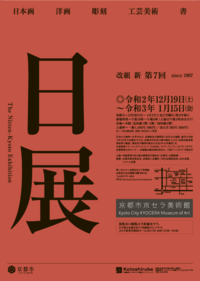

◆終了◆改組 新 第7回日展京都展

アート・展示京都ならでは!滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年12月19日(土)~2021年1月15日(金)

- 会場:京都市京セラ美術館

明治40年に第1回文部省美術展覧会(略して文展)を礎とし、「帝展」「新文展」「日展」と名称を変えつつ、常に日本の美術界をリードし続けてきた日展。

当初は日本画、西洋画、彫刻の3部門でしたが、昭和2年に工芸美術が加わり、昭和23年に書も加わりました。

現在では、各部門において日本の美術界を代表する巨匠から、第一線で意欲的に活躍している中堅、新人を多数擁しており、世界にも類のない一大総合美術展として、全国の多くの美術ファンが関心を集めています。 -

![◆終了◆[特別企画]文化財保存修理所開所四十周年記念「文化財修理の最先端」](/zf/file/event/key/10111/w/200/20201111202012-0001.jpg)

◆終了◆[特別企画]文化財保存修理所開所四十周年記念「文化財修理の最先端」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年12月19日(土)~2021年1月31日(日)

- 会場:京都国立博物館 平成知新館2階、1階-1・3~5

京都国立博物館の敷地内に併設されている文化財保存修理所は指定文化財を安全に修理することを目的とし、1980年7月に公営修理施設として日本で初めて設置されました。本年の開所四十周年を記念し、近年修復された文化財のなかでも、特に注目の作品を紹介する特別企画展を開催します。

-

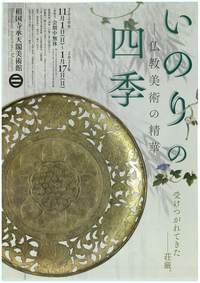

◆終了◆いのりの四季―仏教美術の精華

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年11月1日(日)~2021年1月17日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

1392年、室町幕府三代将軍・足利義満により創建された禅宗寺院、相国寺。創建以降、現代に至るまで、金閣寺、銀閣寺といった山外塔頭も独自の存在感を誇ってきました。

この600年、相国寺は京都にあり、変わらず祈りの場として四季が巡ってきました。相国寺ではとりわけ6月の観音懺法、そして10月の開山忌が盛大に執り行われます。その仏教儀礼は現在も厳修され、季節の移ろいを感じさせる年中行事としても、京の人々の心に刻まれてきました。

寺院に伝来する宝物は、それぞれ祈りの場で必要とされたものです。鑑賞するためではなく、仏を、祈りを荘厳するために求められた宗教芸術です。本展では、相国寺に連綿と続く仏教行事に焦点を当て、同館に収蔵されている宝物がどのように各儀礼を荘厳してきたのかを仏画の名品とあわせてご覧いただきます。 -

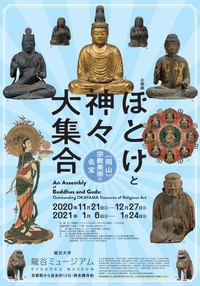

◆終了◆企画展「ほとけと神々大集合 ―岡山・宗教美術の名宝―」

アート・展示終了- 開催期間:2020年11月21日(土)~2021年1月24日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム(京都駅から徒歩約12分・西本願寺前)

古代に一大勢力を築いた「吉備国」の中心である岡山県では、その歴史を背景に宗教文化が豊かに育まれてきました。本展は、岡山県立博物館の改修工事に伴い龍谷ミュージアムに預けられた同館の所蔵品や寄託品の中から、名品の多い「密教」と「神仏習合」の分野に焦点を当てて、貴重な文化財の数々をご紹介します。

-

◆終了◆悲運の画家たち

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年10月24日(土)~2021年1月11日(月)

- 会場:第一会場:福田美術館 第二会場:嵯峨嵐山文華館

画家たちの身に起きたさまざまな「悲運」に焦点を当て、作品に秘められたドラマに迫る展覧会です。福田美術館と嵯峨嵐山文華館の二館共同開催です。

-

.jpg)

秋期特別展 樂歴代 ―桃山、令和 紡ぐ茶碗―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年9月12日(土)~2020年12月24日(木)

- 会場:樂美術館

織田信長、豊臣秀吉が活躍する時代、千利休により樂茶碗は生み出されました。利休の考える「侘茶」に叶う茶碗の創造を託された陶工・長次郎(樂家初代)は、利休の創意のもと、新たな手法でこれまでにはない一碗の茶碗を生み出します。それが桃山時代に生まれた樂茶碗の始まりです。

時は400年余り経ち、令和の時代となった現在もなお新たな茶碗は生み出されています。長次郎から始まる樂家の当主達は、利休・長次郎茶碗の精神性を中心に据え、それぞれの時代に誰かの真似ではない己自身の作品を生み出していきます。

父から子へ、そしてまたその子へと、樂家の樂焼は一子相伝で連綿と受け紡がれています。

歴代の力作が一堂に会する本展で、桃山から令和に至るまで約450年の歴史の中で紡がれたそれぞれの茶碗をお楽しみください。 -

天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会

スポーツ入場・参加無料キッズ・ファミリー向け京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2020年9月16日(水)~2021年1月1日(金)

- 会場:京都府立山城総合運動公園(太陽が丘)ほか

毎年恒例の天皇杯全日本サッカー選手権大会。天皇杯を手にするのは果たしてどのチームか。全52チームが各地で熱い戦いを繰り広げます。ぜひ観戦をお楽しみください

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)