- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

◆終了◆ 第86回独立展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年11月27日(火)~2018年12月2日(日)

- 会場:京都文化博物館5階

独立美術協会は1926年から1930年にかけて5度開催された佐伯祐三、前田寛治を中心とする1930年協会展が発端となり、二科会ほかの団体を超えて気鋭の作家が集まり1930年に組織されました。

創立会員は伊藤廉、川口軌外、小島善太郎、児島善三郎、里見勝蔵、清水登之、鈴木亜夫、鈴木保徳、高畠達四郎、中山巍、林重義、林武、福沢一郎、三岸好太郎の14人でした。そして1931年1月、東京府美術館で第一回独立展を開きました。

以来、須田国太郎、小林和作、海老原喜之助、野口弥太郎、鳥海青児等々、近代美術史に輝く画家を数多く輩出し、昨年は新たに奥谷博が文化勲章を受章しました。 -

◆終了◆ 清川あさみ「千年後の百人一首」原画展 ―糸で紡ぐ、歌人のこころ

アート・展示女性におすすめ参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年11月21日(水)~2018年12月10日(月)

- 会場:両足院(建仁寺山内)、カフェ&シャンパーニュ祇園ちから(グランマーブル祇園)

アーティスト・清川あさみと、詩人・最果タヒが、百人一首をテーマにタッグを組み話題となった書籍『千年後の百人一首』(リトルモア刊)。清川は、糸と布とビーズをもちい、和歌の一首一首を、今のものとして、情感豊かに描き出しました。その原画100点が、両足院にて、そしてそこから徒歩5分、グランマーブル祇園にて、初公開されます。華やかさと静寂のいりまじる紅葉の京都にて、創造をかきたてる、現代版「百人一首」の世界をお楽しみください。

作品は「元良親王 ©AsamiKiyokawa」 -

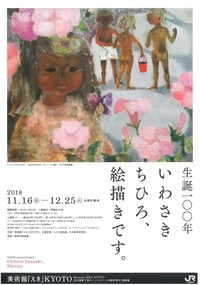

◆終了◆ 生誕100年 いわさきちひろ、絵描きです。

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年11月16日(金)~2018年12月25日(火)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

今年12月15日に生誕100年を迎えるいわさきちひろ(1918-74)。没後40年を超えた今なお彼女の作品は絵本、挿絵、カレンダーなど様々なメディアを通じて人々に愛され続けています。本展は、資料を交えた約200点の展示品を通じ、「絵描き」としてのちひろの技術や作品の背景を振り返ります。

-

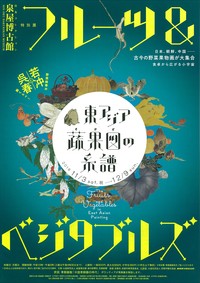

◆終了◆ 特別展「フルーツ&ベジタブルズ ―東アジア 蔬果図の系譜」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年11月3日(土)~2018年12月9日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

みずみずしく新鮮な野菜、香りたかく豊潤な果物―東アジアで脈々と描かれてきた蔬果図(そかず)。人々は身近な野菜や果物に理想や願い、共感など様々な思いを托し、天地の生んだ造形を愛でてきました。本展では中国から朝鮮、日本、そして中世から近代にわたる蔬果表現の変遷をたどります。若冲と呉春、18世紀京都を代表する2人の画家の「野菜図巻対決」や富岡鉄斎の「野菜涅槃図」の初公開もお見逃しなく!!

-

◆終了◆ 秋季特別展Ⅱ「百の手すさび 近代の茶杓と数奇者往来」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2018年10月20日(土)~2018年12月2日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

茶杓(ちゃしゃく)とは、茶器に入った抹茶をすくい、茶碗に入れるための茶道具の一種です。一見とてもシンプルな一片の匙にも関わらず、「茶杓は人なり」と称せられ、古くから大切に扱われてきました。

本展は、竹芸家・池田瓢阿(ひょうあ)氏の監修のもと、千利休や小堀遠州など近代茶杓の礎となった近世(安土桃山時代~江戸時代)の茶杓を通した交友も回顧しつつ、三井財閥を支えた益田鈍翁を中心に、東西の近代数奇者約30人が作った茶杓を展観します。

また、近代に活躍した上村松園などの女性のほか、谷崎潤一郎や川喜田半泥子など文化人・芸術家らによる茶杓もあわせて合計120余点を展示し、なぜ茶杓を作るのか、その魅力とは何かを探ります。あわせて、茶杓以外の自作道具やゆかりの蒐集(しゅうしゅう)品約80点も展観し、当時の数奇者の茶の湯の一端をご覧いただきます。

明治以降、新生日本の経済だけでなく、文化面においても新たな風を巻き起こした偉人たちの存在を、茶杓を通じてたどります。 -

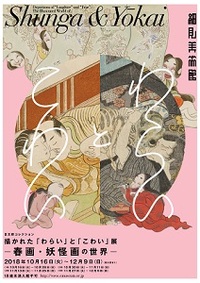

◆終了◆ 日文研コレクション 描かれた「わらい」と「こわい」展―春画・妖怪画の世界―

アート・展示シニアにおすすめ年齢制限あり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月16日(火)~2018年12月9日(日)

- 会場:細見美術館

「日文研」の名で親しまれている「国際日本文化センター」の所蔵する妖怪画・春画コレクションの中から、「わらい」と「こわい」という一見相反するテーマの下で、世界初公開作品を含む約150点を4期に分けて展示。恐怖と笑いが地続きで繋がる前近代の豊かな日常をみつめます。

※本展は18歳未満入館不可 -

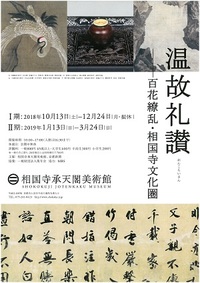

◆終了◆ 温故礼讃 ― 百花繚乱・相国寺文化圏

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月13日(土)~2019年3月24日(日)

- 会場:午前10時~午後6時(最終日は午後5時閉場)

禅の古刹としての存在を誇る相国寺の、他の京五山とは異なる独自の文化活動を「相国寺文化圏」と銘打ち、国宝、重要文化財を多く含む、相国寺・金閣・銀閣伝来の名品を二期に分けて一同に展観。水墨画、墨跡、伊藤若冲筆「竹虎図」、円山応挙筆「大瀑布図」(重要文化財)、雪舟筆「毘沙門天像」など、中世から今に至るまで伝来・継承されてきた名品の数々をお楽しみください。

Ⅰ期 2018年10月13日(土)~12月24日(月・振休)

Ⅱ期 2019年1月13日(日)~3月24日(日) -

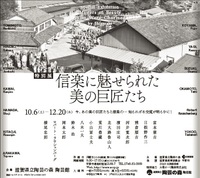

◆終了◆ 特別展「信楽に魅せられた美の巨匠たち」

アート・展示滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2018年10月6日(土)~2018年12月20日(木)

- 会場:滋賀県立陶芸の森陶芸館

中世古窯以来の伝統を誇る陶郷・信楽。近代陶芸の巨匠として広く知られる富本憲吉や河井寬次郎。そして現代陶芸の開拓者として活躍した八木一夫や熊倉順吉。また、岡本太郎をはじめ絵画や彫刻の世界で活躍した作家たちも、信楽で作品制作に挑んできました。本展では、彼らの足跡をたどりながら、信楽のやきものの魅力を探ります。

-

◆終了◆ 秋季特別展「酒飯論絵巻 ‐ようこそ中世日本の宴の席へ‐」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月6日(土)~2018年12月4日(火)

- 会場:茶道資料館

室町時代に成立した「酒飯論絵巻」には、楽しそうに飲食する様子や調理場面が生き生きと描かれ、中世の風習や日本の食文化を知る上で欠かせない絵画資料となっています。本展では国内に所蔵される酒飯論絵巻8点を一堂に集め、全場面を紹介します。

※前期と後期で展示替えおよび場面替えを行います -

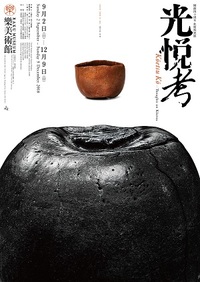

◆終了◆ 開館40周年 秋期特別展 光悦考

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月2日(日)~2018年12月9日(日)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

本阿弥光悦は元和元年(1615)京都・鷹峯の地を拝領、その地で茶の湯、書、陶芸など、数寄風流の世界を逍遙します。中でも光悦の制作した樂茶碗は、樂家二代常慶、三代道入との交流の中で生まれ、それらは樂家の窯で焼成されました。

本展は、永きにわたって光悦の芸術、作陶を考え続けてきた樂家十五代・樂吉左衞門氏の監修により、光悦茶碗を中心に、常慶や道入などの関連作品も含めて展示致します。

吉左衞門氏が、3年がかりで執筆した『光悦考』(本年2月刊行)での論考・論旨をもとに、温めてきた光悦への熱い思いや、光悦茶碗の新たな視点が浮かび上がる展覧会です。 -

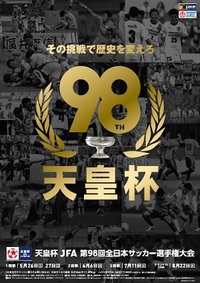

◆終了◆ 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会

スポーツ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年5月26日(土)~2018年12月24日(月)

- 会場:京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場ほか

毎年恒例の天皇杯全日本サッカー選手権大会。天皇杯を手にするのは果たしてどのチームか。全88チームが各地で熱い戦いを繰り広げます。ぜひ観戦をお楽しみください。

-

◆終了◆ セレマカップ第51回京都少年サッカー選手権大会(JFA U-12サッカーリーグ 2018 京都)

スポーツキッズ・ジュニア京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年4月14日(土)~2018年12月15日(土)

- 会場:宝が池球技場ほか府内各会場

セレマカップ第51回京都少年サッカー選手権大会を開催します。

今年は京都府内の124チームが参加しています。

府内各地の球技場で熱戦を繰り広げるサッカー少年たちにご声援をお願いします!

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)