- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

2025年度「CONNECT⇄_」こちこちの ここちを ここちあう

アート・展示入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型開催まで10日- 開催期間:2025年11月28日(金)~2025年12月14日(日)

- 会場:京都国立近代美術館、京都市京セラ美術館、京都府立図書館、ロームシアター京都、京都市動物園、京都市勧業館「みやこめっせ」

2025年11月28日(金)から12月14日(日)にかけて、アートを通して多様性や共生社会のありかたについて、障害のある方もない方も共に考え、語り合い、実践するプロジェクト「CONNECT⇄_(コネクト)」を開催します。

「CONNECT⇄_」は京都の文化ゾーンである岡崎地域の美術館、図書館、劇場、動物園、展示会場などの文化施設が連携して、障害や属性に関わらず様々な方が気軽に文化・芸術にアクセスできるプロジェクトです。

CONNECT⇄_の開催6年目となる本年は、「居心地」と「~しあう」という言葉からなる造語「ここちあう」をキーワードとし、「こちこちの ここちを ここちあう」をテーマとしました。

人と人、人と文化が出会う時に生じる衝突やずれ、それによってコチコチに固まってしまった私とあなたの「ここち」を互いにやさしく解きほぐしていくような「ここちあう」体験をつくること、および、あらためて「共生」について再考する場となることを目指します。 -

.jpg)

第109回 二科展 巡回京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け京都ならでは!開催まで7日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月25日(火)~2025年11月30日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館2階 南回廊

第109回二科展巡回京都展を開催します。京都府、滋賀県の絵画・彫刻・デザイン・写真各部の秀作、力作並びに全国から選抜された作品をぜひご観覧ください

-

第36回 工芸美術 創工会展

アート・展示入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!開催まで1日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月19日(水)~2025年11月23日(日)

- 会場:京都文化博物館5階

次代の工芸美術をリードする創作工芸美術集団「工芸美術 創工会」による、第36回目の展覧会。さまざまな表現の形、確かな技術に根差した作品の数々をお楽しみください。

-

上原ひろみ Hiromi’s Sonicwonder JAPAN TOUR 2025 “OUT THERE”

音楽その他公演京都ならでは!開催まで19日- 開催期間:2025年12月7日(日)~2025年12月7日(日)

文化パルク城陽にて、世界各地でその名を轟かせているジャズピアニスト・上原ひろみが率いるHiromi’s Sonicwonderによる圧巻のジャズコンサートをお楽しみください。

-

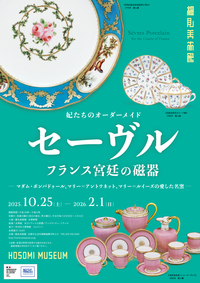

妃たちのオーダーメイド「セーヴル フランス宮廷の磁器」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ当日参加可・予約不要終了まで76日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年10月25日(土)~2026年2月1日(日)

- 会場:細見美術館

さまざまな陶磁器に焦点を当てた細見美術館「陶磁器に出会う」シリーズ。10回目となる今回は、陶磁器の最高峰とされる「フランス宮廷の磁器 セーヴル」をご紹介します。

ポンパドゥール侯爵夫人や王妃マリー=アントワネットなどが、こよなく愛したセーヴル磁器の魅力をご堪能ください。 -

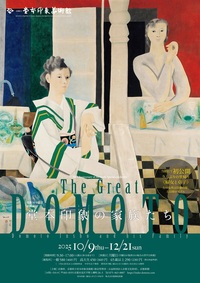

〈没後50年記念〉企画展 The Great DOMOTO ―堂本印象の家族たち―

アート・展示京都ならでは!終了まで34日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年10月9日(木)~2025年12月21日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

堂本印象(1891~1975年)には、8人の兄弟妹がいました。長兄の寒星は古典芸能評論家、次兄の漆軒は漆芸家、さらに印象の義弟には森守明、三輪晁勢ら日本画家、そして甥には洋画家の堂本尚郎などがおり、まさに類まれなる芸術一家でした。本展は、印象没後50年を記念し、芸術に携わる一族の作品を紹介します。さらに、印象が描いた家族の肖像や、家族をモデルとして制作された作品を通して、画面の深層に身近な人々への温かな愛情が込められていることを感じ取っていただけたら幸いです。

-

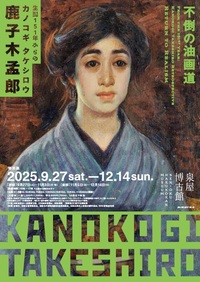

特別展 生誕151年からの鹿子木孟郎 -不倒の油画道-

アート・展示終了まで27日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月27日(土)~2025年12月14日(日)

- 会場:泉屋博古館

近代の日本洋画に本格的な「写実」表現をもたらした鹿子木孟郎(かのこぎ・たけしろう)の生誕151年を契機として、その足跡をたどる特別展を開催します。

ぜひお楽しみください。 -

秋季特別展「近江の名所」

アート・展示講演・フォーラム滋賀ならでは!終了まで27日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年12月14日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

近江には万葉集以来、歌に詠われた多くの名所がありました。近世になって近衛信尹が膳所城から見える湖南、湖西の八か所を選んで和歌と共に絵を描くと、これらが近江八景として広く知れ渡ることとなり、絵画をはじめ多くの工芸作品などに取り上げられることになったのです。

この展覧会では近江八景成立以前の名所絵をはじめ、江戸時代を中心に近江八景を表した絵画、工芸など約100件を展示し、近江の名所表現の変遷を通観いたします。また湖国の一大イベントである日吉大社の山王祭や近江に欠かせない名所である竹生島や比叡山のほか、池大雅、円山応挙、鈴木其一らが描いた近江の姿なども加えて湖国を満喫していただきます。 -

関西留学生音楽祭 in KYOTO 29th

音楽その他公演入場・参加無料開催まで12日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年11月30日(日)~2025年11月30日(日)

- 会場:ロームシアター京都サウスホール

関西留学生音楽祭は1989年に京都で始まり、関西一円に学ぶ留学生と一般市民の異文化交流の場として親しまれてきました。世界各国の留学生が伝統音楽や舞踊を披露します。

遠い異国で頑張っている留学生たちの演奏・演舞を是非ご覧ください。 -

特別展 仏教と夢

アート・展示終了まで7日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年11月24日(月)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

仏教で“夢”が最初に説かれるのは、仏母・摩耶夫人(まやぶにん)がみた釈尊誕生にまつわる「托胎霊夢(たくたいれいむ)」の物語です。誰もが見たことのある“夢”は、仏教の世界観のなかでいかに扱われてきたのでしょうか。

今回の展覧会では、「夢と霊験譚」「仏教経典に説かれる夢」「玄奘三蔵はじめ東アジアの高僧らがみた夢」「儀礼と夢」「夢と聖地」について、ひもといてみたいと思います。 -

特別展・樂歴代「繋 -歴史の狭間を支えた人々-」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型京都ならでは!終了まで34日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月9日(土)~2025年12月21日(日)

- 会場:樂美術館

伝統を守り、創造へと結びつける。

歴史はそうして時代を開いてきました。

中でも、血筋を繋ぎ代の継承を果たして、伝統を守り続けた家があります。京都で450年間「一子相伝」の伝統を守る樂家は、その典型的な継承のあり方と言えます。樂家は、たった一人の子息が伝統を受継ぎ、作陶の全工程を己一人でこなしてきました。弟子を持たず、職人の分業を一切行わず、そのあり方は現代の作家性に近いとも言えます。

しかし、順風満帆に450年を経てきたわけではありません。

一子相伝の樂家も跡継ぎの途絶える危機に幾度か見舞われています。子息を授からず養子をとる代もあれば、病弱の兄に代わって、弟が代を継続することもありました。

さまざまな苦労や困難を父と子、母、娘、兄弟がそれぞれの立場で支え、その伝統を現代にまで繋げてきたのです。

樂美術館には、そうした一子相伝の狭間を支え次代に繋げた人々の作品が残されており、作品を通し細やかな家族の情愛をも感じられます。

本展覧会では「一子相伝」のあゆみと共に、その狭間で「家族」として歴代を支え繋げてきた人々の奮励の軌跡に焦点を当てます。 -

特別展 民藝誕生100年 京都が紡いだ日常の美

アート・展示終了まで20日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月13日(土)~2025年12月7日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊1階

思想家の柳宗悦、陶工の河井寬次郎、濱田庄司が京都に集うことで始まった「民藝」運動。木喰仏(もくじきぶつ)の調査旅行をするなかで議論を深め、1925年「民衆的なる工芸=民藝」という言葉が生まれました。

このたび、「民藝」という言葉が誕生して100年を迎えるにあたり、特別展「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」を開催します。「民藝」という言葉が誕生するきっかけとなった木喰仏を皮切りに、上加茂民藝協団で活動した黒田辰秋、青田五良の作品や、「民藝館」「三國荘」のために制作された河井寛次郎、濱田庄司、バーナード・リーチらの工芸作品、柳宗悦らによる日本全国の蒐集品や、芹沢銈介、棟方志功などの民藝関連作家の優品を展示します。また英文学者の寿岳文章、京菓子の鍵善良房、牛肉水炊きの祇園十二段家、民藝の建築を推し進めた上田恒次など京都における民藝運動の推進者や支援者をめぐる作品や資料などと合わせ、京都と民藝の関わりを総合的に紹介します。 -

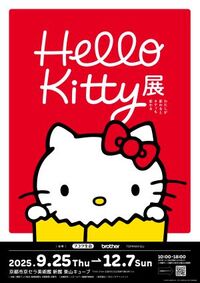

Hello Kitty展 私が変わるとキティも変わる

アート・展示キッズ・ジュニア終了まで20日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月25日(木)~2025年12月7日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館新館東山キューブ

株式会社サンリオのハローキティは誕生から半世紀を迎え今や世界中で知られ、愛されています。世の中を見渡しても稀な存在と言えるでしょう。なぜそのようになり得たのでしょうか?そのヒントは、実はファンひとりひとりとの関係性にあったのです。

本展ではハローキティの展示史上最大量のグッズ展示をはじめ、個性あふれるアーティストとのコラボ作品、オリジナル映像コンテンツなど様々なコーナーでそのユニークさを紐解きます。

楽しいフォトスポットも盛りだくさんで皆さまをお待ちしております。 -

京都新聞小・中学生新聞コンクール2025

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了まで27日- 開催期間:2025年6月24日(火)~2025年12月14日(日)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。

みなさまの力作をお待ちしています!!!

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)