- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

第70回 滋賀県総合バスケットボール選手権大会

スポーツ滋賀ならでは!開催まで1日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年8月23日(土)~2025年8月24日(日)

- 会場:野洲市総合体育館

滋賀県の最強チームを決する「第70回滋賀県総合バスケットボール選手権大会」を開催します。

県内最大の本大会の優勝チームは、「第101回天皇杯・第92回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会」セカンドラウンド(近畿ブロックラウンド)の出場権を手にします! -

第44回江州音頭フェスティバル京都大会

音楽その他公演学び・体験暮らし・グルメキッズ・ジュニア入場・参加無料参加型・体験型京都ならでは!滋賀ならでは!当日参加可・予約不要本日限り- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月22日(金)~2025年8月22日(金)

- 会場:ロームスクエア・岡崎公園

江州音頭を踊って琵琶湖の水資源に感謝するお祭り「江州音頭フェスティバル京都大会」を開催します。

京滋地区を中心に伝承されている民謡に合わせ、皆さん一緒に踊りましょう!(参加無料) -

親と子が知りたい最新入学情報 第39回京都私立中学・高校展

講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要開催まで8日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月30日(土)~2025年8月31日(日)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ 3階第3展示場

今年も京都府内の私立中学・高校の進学情報をぎゅっと集めた「京都私立中学・高校展」を開催します。「学問の老舗」京都の私学情報が一度にわかるまたとないチャンスです。参加無料! 入退場自由!

お目当ての学校の個別相談、各学校のパンフレットなど情報収集に、ぜひお越しください! -

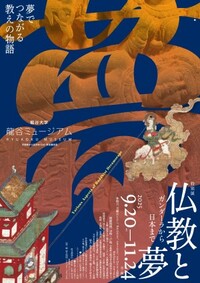

特別展 仏教と夢

アート・展示開催まで29日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年11月24日(月)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

仏教で“夢”が最初に説かれるのは、仏母・摩耶夫人(まやぶにん)がみた釈尊誕生にまつわる「托胎霊夢(たくたいれいむ)」の物語です。誰もが見たことのある“夢”は、仏教の世界観のなかでいかに扱われてきたのでしょうか。

今回の展覧会では、「夢と霊験譚」「仏教経典に説かれる夢」「玄奘三蔵はじめ東アジアの高僧らがみた夢」「儀礼と夢」「夢と聖地」について、ひもといてみたいと思います。 -

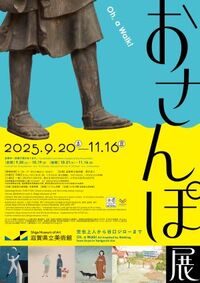

おさんぽ展 −空也上人から谷口ジローまで−

アート・展示講演・フォーラム学び・体験滋賀ならでは!開催まで29日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年9月20日(土)~2025年11月16日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3

日本で「散歩」という語が初めて使われたのは、鎌倉時代から南北朝時代の禅僧、虎関師錬の漢詩文集『濟北集』だと考えられています。「梅花」「春遊」と題した漢詩で、虎関師錬は、野辺をそぞろ歩きつつ春の訪れを感じる喜びを謳っています。伝馬遠《高士探梅図》(岡山県立美術館蔵、前期展示)に月夜に梅を探して歩く様子が、浦上玉堂《幽渓散歩図》(岡山県立美術館蔵、 後期展示)に山河の中を歩む様子が描かれるように、虎関師錬が謳ったそぞろ歩きは、絵画の中にも表されてきました。 明治時代以降、西洋に学んだ画家たちもまた、散歩を様々な方法でモチーフとしました。菊池契月《散策》(京都市美術館蔵、前期展示)が描くのは、新緑の森の中を2匹の犬を連れて歩く少女の姿。金島桂華の《画室の客》(京都市美術館蔵、後期展示)は、女性が犬の散歩の途中で画家を訪ねたひとときを表そうとした意欲作です。また、いつもの散歩の中でふと立ち止まったり、風景が違って見えたりする一瞬をとらえる作品も生まれました。小倉遊亀は《春日》(滋賀県立美術館蔵)で、散歩の途中に知り合いと話し込んでしまう穏やかな光景を、漫画家谷口ジローは《歩くひと》(一般財団法人パピエ蔵)で、自らが長年暮らした場所の風景を細やかに描いています。 一方、散歩に類する行為をたどると、そこここを歩くことでは散歩と似ていながら、散歩とは異なる歩行の歴史を見出すこともできます。虎関師錬より前の時代には、空也、一遍、一向俊聖といった僧侶が、人々の救済を祈って諸国を巡り、その姿はたとえば《空也上人立像》(滋賀・荘厳 寺蔵/滋賀県立琵琶湖文化館寄託)のような肖像として表されました。また西行は、武士の身分を捨てて僧侶となり諸国を行脚して、その感興を多くの和歌に残しています(《西行物語絵詞》(国/文化庁保管))。与謝蕪村《松尾芭蕉経行像》(逸翁美術館蔵)に描かれるのは、経行という、ただ歩くことに専念し一歩一歩をゆっくりと踏みしめ身心を整える、禅の修行の姿です。 「おさんぽ展」では、散歩や歩くことをめぐって生まれた、重要文化財2件を含む約70作品を、 一部展示替えをしながらご紹介します。

-

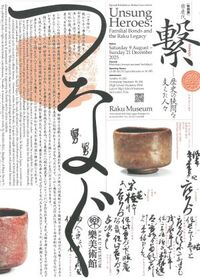

特別展・樂歴代「繋 -歴史の狭間を支えた人々-」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験参加型・体験型京都ならでは!終了まで122日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月9日(土)~2025年12月21日(日)

- 会場:樂美術館

伝統を守り、創造へと結びつける。

歴史はそうして時代を開いてきました。

中でも、血筋を繋ぎ代の継承を果たして、伝統を守り続けた家があります。京都で450年間「一子相伝」の伝統を守る樂家は、その典型的な継承のあり方と言えます。樂家は、たった一人の子息が伝統を受継ぎ、作陶の全工程を己一人でこなしてきました。弟子を持たず、職人の分業を一切行わず、そのあり方は現代の作家性に近いとも言えます。

しかし、順風満帆に450年を経てきたわけではありません。

一子相伝の樂家も跡継ぎの途絶える危機に幾度か見舞われています。子息を授からず養子をとる代もあれば、病弱の兄に代わって、弟が代を継続することもありました。

さまざまな苦労や困難を父と子、母、娘、兄弟がそれぞれの立場で支え、その伝統を現代にまで繋げてきたのです。

樂美術館には、そうした一子相伝の狭間を支え次代に繋げた人々の作品が残されており、作品を通し細やかな家族の情愛をも感じられます。

本展覧会では「一子相伝」のあゆみと共に、その狭間で「家族」として歴代を支え繋げてきた人々の奮励の軌跡に焦点を当てます。 -

京都新聞講座in東京-新たな「鬼平犯科帳」ができるまで~京都で創る、江戸のリアル

アート・展示講演・フォーラム入場・参加無料シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!開催まで17日- エリア:その他

- 開催期間:2025年9月8日(月)~2025年9月8日(月)

- 会場:新丸の内ビルディング10階会議室(東京都千代田区丸の内1-5-1/京都大学 東京オフィス内)

今回の講座は、「鬼平犯科帳」をはじめ数多くの映画、ドラマを企画・プロデュースされてきた日本映画放送の宮川朋之代表取締役社長を講師に招いて、時代劇の現状、京都で時代劇を制作する意義など、ここでしか聞けないお話をいただきます。※事前申込制です。

-

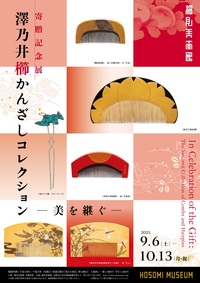

寄贈記念展 澤乃井櫛かんざしコレクションー美を継ぐ―

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!開催まで15日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月6日(土)~2025年10月13日(月)

- 会場:細見美術館

2025年、澤乃井櫛かんざし美術館から細見美術館へ―約 5,000点の装身具が寄贈されました。

これを記念し、櫛かんざしの優品をはじめとする巧緻美麗な装身具の数々、約200点がお披露目されます! -

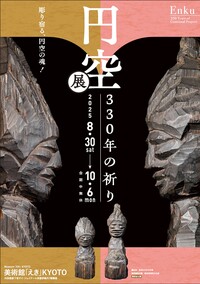

円空展 330年の祈り

アート・展示京都ならでは!開催まで8日- 開催期間:2025年8月30日(土)~2025年10月6日(月)

江戸時代初めの寛永9(1632)年、美濃国(岐阜県)に生まれた円空(1632-95)は、出家後、像を彫りはじめた32歳から亡くなる64歳までの30年余りの間に、日本各地を巡錫(じゅんしゃく)しながら12万体の像を彫り遺したとされています。現在確認されているだけでも、実に5,400余体にも上ります。

本展は、円空没後330年を記念し、今も伝え継がれる円空像の中から、関西初公開を多数含む優れた像を厳選して紹介します。

円空彫像のはじまりとされる自らの悟りの境地を追い求めた<上求菩提(じょうぐぼだい)>と、晩年の庶民を仏の道へ導き救済をめざした<下化衆生(げけしゅじょう)>で構成し、円空の信仰と布教の変遷を、躍動する鑿(のみ)使いで表現されたさまざまな祈りの形でたどります。 -

第30回JPD京都ヘリポート杯京滋ペア碁まつり

囲碁・将棋参加型・体験型開催まで9日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年8月31日(日)~2025年8月31日(日)

- 会場:京都新聞文化ホール

★昨年から協賛社であるJPD京都ヘリポートの冠大会となりました!★

友人、夫婦、親子などのペアによる、囲碁の新しい楽しみを発見できる「第30回JPD京都ヘリポート杯京滋ペア碁まつり」を開催します。

同時に性別を問わない「オープンペア戦」も募集します。

皆さまの参加をお待ちしています。 -

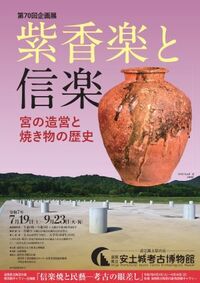

第70回企画展 紫香楽と信楽ー宮の造営と焼き物の歴史ー

アート・展示講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニア終了まで33日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年7月19日(土)~2025年9月23日(火)

- 会場:滋賀県立安土城考古博物館

今を遡ること1250年ほど前の天平年間、聖武天皇は信楽の地に紫香楽宮を造営し、廬舎那仏(大仏)も造られ始めます。その700年後には、信楽は「茶陶」、つまり茶の湯の焼き物の地として名を馳せます。

紫香楽と信楽。「宮」と「焼き物」の歴史に輝く2つのシガラキの名は、なぜこの地に誕生したのでしょうか?今回の展示ではその謎を、シガラキの「土」を通じて読み解きます。発掘された考古資料、縄文時代~安土・桃山時代の「焼き物」を積極的に用いて、紫香楽宮の全体像と、信楽の焼き物づくりの歴史の実像に迫ります。 -

~次代を語る~これからの京都学「京都学」

講演・フォーラム学び・体験開催まで18日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年9月9日(火)~2025年10月21日(火)

- 会場:京都芸術劇場(春秋座) または オンライン

京都新聞では、2025年度京都芸術大学開講「京都学」講座の市民受講生を募集しています。

1200年の歴史を誇る古都・京都。

世界でも類稀な唯一無二の伝統を育み形成された京文化とは何か。

歴史文化都市の過去、現在、そして、未来に必要なこととは何かを、次代の旗手の方々とともに考えます。 -

【#紫魂勇猛果敢!!】京都サンガF.C. サマーシーズン応援特集

スポーツキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了まで10日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年6月27日(金)~2025年8月31日(日)

- 会場:サンガスタジアムbyKYOCERA

J1で4年目の夏、熱戦を繰り広げている京都サンガF.C.を応援する特集です。夏のホームゲームも一丸となってサンガを応援しましょう!

-

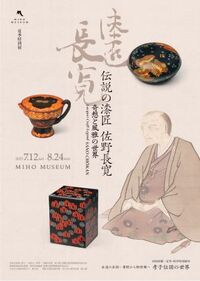

夏季特別展「伝説の漆匠 佐野長寛-奇想と風雅の世界」

アート・展示講演・フォーラム終了まで3日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年7月12日(土)~2025年8月24日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

佐野長寛は江戸時代後期の漆工で、寛政6年(1794) 京都の塗師・長濱屋治兵衛の次男として生まれました。幼くして父から漆芸を学び、高雅な作品を作るため詩歌の師を求め、儒者・数寄者を訪ねて教えを請い、七代中村宗哲など市中の漆工も訪ね熱心に学びました。

文化11年(1814)21歳で家名を継ぎますが、翌年から諸国歴遊の旅に出て紀州、吉野を始め諸国の漆器産地を歴訪しその技術を会得します。文政5年(1822)に帰京して開業すると、彼の作品はすぐに評判となり高麗の名工・張寛の再来と賞されます。彼は謙遜して「張」の弓偏を取って「長寛」と号しますが、腕には自負があり自らを「漆匠」と称しました。また、無欲で弊衣蓬髪を恥じず、常に斬新な創意を試みたと言われています。その奇抜な発想と風雅を好む作風は、幕末の京都漆芸界に新風を吹き込み大きなインパクトを与えました。安政3年(1856)63歳で歿しています。

大正14年(1925)2月、有志による長寛70回忌の法要が京都・浄宗寺で営まれ、4月には京都・妙法院で追善の供養と共に、恩賜京都博物館(現京都国立博物館)において彼の遺作展が行われました。本年はそれからちょうど100年の節目にあたります。

本展は160件を超える作品と資料を集め、あらためて漆匠長寛の功績を顕彰すると共に、彼の交友関係や和歌・俳句にもスポットをあて、彼の実像に迫る100年ぶりの展覧会となります。 -

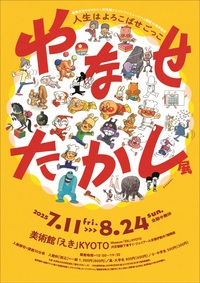

やなせたかし展 人生はよろこばせごっこ

アート・展示キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け京都ならでは!終了まで3日- 開催期間:2025年7月11日(金)~2025年8月24日(日)

アンパンマンの生みの親・やなせたかし(1919-2013)の初の大規模巡回展です。漫画家、詩人、絵本作家、イラストレーター、デザイナー、編集者など多彩な活動を繰り広げたやなせは、極上のエンターテイナーでもあります。彼は「人を喜ばせること」を人生最大の喜びとしていました。

過酷な戦争体験、家族との別れ、さまざまな人との出会いにもまれ、「なんのために生まれて、なにをして生きるのか」を自分に問い続けたやなせがたどり着いたのは、かっこ悪くても本当に困っている人に一片のパンを、「あんぱん」を与えられるヒーロー像です。

本展は、2026年にやなせたかし記念館アンパンマンミュージアムが30周年を迎えることを記念し、原画を中心に「やなせたかし大解剖」「漫画」「詩」「絵本/やなせメルヘン」「アンパンマン」のテーマで作品をひもときます。私たちに勇気を与え続ける作品をぜひご覧ください。 -

京都新聞小・中学生新聞コンクール2025

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了まで115日- 開催期間:2025年6月24日(火)~2025年12月14日(日)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。

みなさまの力作をお待ちしています!!! -

.jpg)

第45回 全国高校生読書体験記コンクール

学び・体験コンクール・コンテスト入場・参加無料参加型・体験型年齢制限あり終了まで40日- 開催期間:2025年6月1日(日)~2025年9月30日(火)

- 会場:高校生および高校に準ずる学校(フリースクール、定時制・通信制高校を含む)

多くの本との出会いの中から、特に心に残っている本、大切にしている本を取り上げ、どんな状況でどのように読んだか、どう影響を受けたか、といった“体験”を綴る「読書体験記」を募集します。

読書は人の数だけ多様な好みと読み方、感じ方がありますので、取り上げる本は文学作品に限りません。小説、ノンフィクション、哲学、科学、辞典、図鑑、地図、マンガ、絵本など、多様なジャンルから自由に選んでください。ひとりでも多くの高校生の皆さんが、「読書体験記」を綴って、当コンクールに 参加してくださることを願っています。ぜひふるってご応募ください。 -

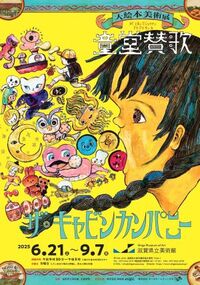

ザ・キャビンカンパニー大絵本美術展<童堂賛歌>

アート・展示キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型滋賀ならでは!終了まで17日- エリア:滋賀県

- 開催期間:2025年6月21日(土)~2025年9月7日(日)

- 会場:滋賀県立美術館 展示室3ほか

ザ・キャビンカンパニーは、大分県由布市の廃校をアトリエにし、絵本や絵画、立体作品、イラストレーションなど、日々さまざまな作品を生み出している阿部健太朗と吉岡紗希による二人組のアーティストです。2009年のユニット結成以来、40冊以上の絵本を発表し、数々の高い評価を得てきました。2人の活動は絵本の分野にとどまらず、新国立劇場ダンス公演 Co.山田うん『オバケッタ』の舞台美術(2021年)を手がけ、「NHKおかあさんといっしょ(Eテレ)しりたガエルのけけちゃま」のキャラクターデザインと美術制作や歌手あいみょんの「傷と悪魔と恋をした!」ツアーパンフレットの表紙および本文挿絵の制作を担当しています。さらに、2023年から3年にわたり「こどもの読書週間」ポスターの絵を担当するなど、多方面に活動を展開しています。

展覧会のタイトル〈童堂賛歌〉とは、本展のためにつくられたことばです。「飽きることなく何十回でも何時間でもすべり台で遊び続ける、子どもの時間のとらえ方や感覚に象徴される「童」と、本屋や薬局、駄菓子屋などの店名にも使われ、「万物を受け入れる」という意味の「堂」が組み合わされています。

本展では、活動初期から現在までの絵本原画の数々に加え、立体造形、映像作品などを一堂にご紹介します。展覧会は7つのテーマの部屋で構成され、まるで空間が大きな1冊の本になったようなしかけが満載です。エネルギーに満ちたザ・キャビンカンパニーの世界を身体全体でお楽しみください。 -

大丸京都店 甦る!!令和の比叡山お化け屋敷

学び・体験キッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!当日参加可・予約不要終了まで10日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年7月27日(日)~2025年8月31日(日)

- 会場:大丸京都店(百貨店)6階イベントホール

数知れない人々を絶叫させ、1999年まで京都新聞社が比叡山頂遊園地で開催していた「比叡山お化け屋敷」が、今夏、大丸京都店で復活します。

四半世紀を経た今、往年のスターお化けたちが目を覚まし、当時と同様の仕掛けによって姿を現します。 -

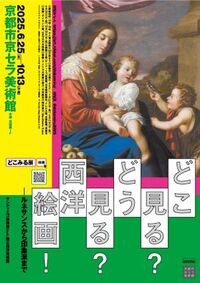

どこ見る?どう見る?西洋絵画! ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館feat.国立西洋美術館

アート・展示終了まで53日- エリア:京都府

- 開催期間:2025年6月25日(水)~2025年10月13日(月)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館北回廊1F

サンディエゴ美術館は、米国西海岸において最初期に収集された充実したヨーロッパ絵画のコレクションを有します。本展に出品される作品はすべてが日本初公開。なかでもジョットやジョルジョーネの作品はいずれも北米には数点しか所蔵されない貴重な作例であり、サンチェス・コターンの静物画は、17世紀スペインの静物画の代表作として世界的に最もよく知られた傑作です。それらに東アジアにおいて唯一の体系的なヨーロッパ絵画のコレクションを所蔵する国立西洋美術館の所蔵品6点を加え、より充実した構成としました。

異なる文化や歴史のなかで描かれた西洋絵画をどのように見ると楽しめるか、鑑賞のヒントをご提案します。ルネサンスから19世紀印象派まで、約60点の作品で600年を旅するようにたどりながら、ひとりひとりの「どこみる」を、ぜひ会場でお探しください。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)