- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

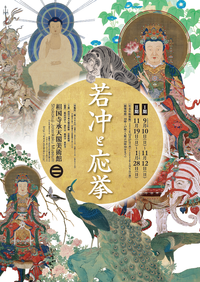

◆終了◆相国寺承天閣美術館秋季企画展「若冲と応挙」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月10日(日)~2024年2月25日(日)

- 会場:相国寺承天閣美術館

十八世紀の京では、多くの絵師が各々の画技をふるいました。なかでも、伊藤若冲と円山応挙は現在も愛好者の多い、人気の絵師です。本展覧会では、相国寺と伊藤若冲の関係を軸に、相国寺と相国寺塔頭所蔵の作品を公開いたします。

また、Ⅰ期は円山応挙の傑作、重要文化財《七難七福図巻》全三巻と画稿、下絵を、Ⅱ期は伊藤若冲の傑作、重要文化財の《鹿苑寺大書院障壁画》五十面を一挙公開いたします。 -

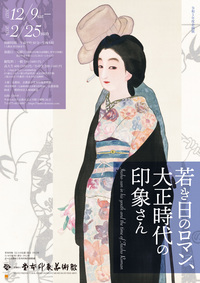

◆終了◆企画展「若き日のロマン、大正時代の印象さん」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年12月9日(土)~2024年2月25日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

堂本印象(1891-1975)は、苦労人の画家でした。

江戸時代より続く京都の造り酒屋の三男として生まれましたが、京都市立美術工芸学校在学中に家業が傾き、ほどなく父が病で倒れました。

そのため、卒業後は、日本画家を養成する上級学校の京都市立絵画専門学校(絵専)への進学を断念し、親と6人の弟妹たちを養うため、龍村平蔵の龍村製織所の図案家となり懸命に働きました。

画家への夢をあきらめきれない印象は、仕事の傍ら、欠かすことなく、写生に出かけ、絵を描き続けました。

大正7年(1918)、龍村平蔵より支援を受け、絵専に入学し、ようやく画家への道を歩み始めます。

本展では、画家になる前の若き日の印象が描いた女性像を中心に、大正ロマン漂う世界を紹介します。

多感な青年の印象に大きな刺激を与えた大阪、京都の女性たちや街並みをこの機会にお楽しみください。 -

令和5年度「CONNECT⇌_」~アートでうずうず つながる世界~

アート・展示音楽その他公演講演・フォーラム学び・体験キッズ・ジュニア入場・参加無料シニアにおすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型京都ならでは!終了- 開催期間:2023年12月1日(金)~2023年12月17日(日)

- 会場:京都国立近代美術館、京都市京セラ美術館、京都府立図書館、ロームシアター京都、京都市動物園、京都市勧業館「みやこめっせ」

文化庁・京都新聞では、アートを通して、多様性や共生社会のありかたについて、障害のある方もない方も共に考え、語り合い、実践するプロジェクト「CONNECT⇄_(コネクト) ~アートでうずうず つながる世界~」を、2023年12月1日(金)から17日(日)までの期間に開催します。

4回目となる2023年度のテーマは「アートでうずうず つながる世界」。障害者週間(12月3日~9日)を含む17日間、展示やワークショップ、トークなど、参加施設がさまざまなプログラムを用意してお待ちしています。さらに、京都国立近代美術館や京都市京セラ美術館には、交流・くつろぎ・体験のスペース「うずうず広場」が登場。さまざまな表現や人々に出会い、一緒にアートをつくったり楽しんだりすることで、心もからだも「うずうず」動き出したくなる、そんな体験をしてみませんか。 -

齋藤満栄.jpg)

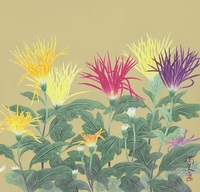

再興第108回院展 京都展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年12月12日(火)~2023年12月17日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館北回廊2階

「院展」の名で親しまれている日本美術院は、1898(明治31)年、岡倉天心が橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草らと共に、東洋美術の正しい伝統を基礎として維持し、新時代の新美術を開発・樹立すべき事を指標として創設されました。

天心の没後、大正3年1914(大正3)年、横山大観らによって再興、以後一世紀以上に渡る歴史と伝統を誇ります。

京都における日本画の発展にも大きく寄与してきた本展は、今年再興第108回を迎えます。 -

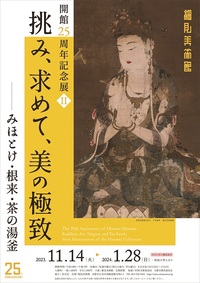

開館25周年記念展Ⅱ「挑み、求めて、美の極致―みほとけ・根来・茶の湯釜―」

アート・展示当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月14日(火)~2024年1月28日(日)

- 会場:細見美術館

1998(平成10)年、京都・岡崎に開館した細見美術館。

多彩なコレクションが登場する開館25周年記念展の第二弾では、生涯にわたり自身の鑑識眼を鍛え、学び続けることを諦めなかった初代古香庵(細見良1901~79)が愛蔵した作品を紹介します。

※会期中一部展示替え有り -

テート美術館展 光 ― ターナー、印象派から現代へ

アート・展示終了- エリア:その他

- 開催期間:2023年10月26日(木)~2024年1月14日(日)

- 会場:大阪中之島美術館 5階展示室

英国が誇るテート美術館のコレクションより「光」をテーマに、18世紀末から現代までの約200年間におよぶアーティストたちの独創的な創作の軌跡に注目します。

「光の画家」と呼ばれるジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーや風景画の名手ジョン・コンスタブルといった英国近代美術史を彩る重要な画家たちの創作、クロード・モネをはじめとする印象派の画家たちによる光の描写の追求、モホイ=ナジ・ラースローの映像作品やバウハウスの写真家たちによる光を使った実験の成果、さらにブリジット・ライリー、ジェームズ・タレル、オラファー・エリアソン等の現代アーティストによってもたらされる視覚体験にまで目を向けます。

本展では、異なる時代、異なる地域で制作された約120点の作品を一堂に集め、各テーマの中で展示作品が相互に呼応するようなこれまでにない会場構成になっています。絵画、写真、彫刻、素描、キネティック・アート、インスタレーション、さらに映像等の多様な作品を通じ、様々なアーティストたちがどのように光の特性とその輝きに魅了されたのかを検証します。 -

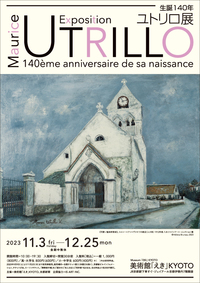

生誕140年 ユトリロ展

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年11月3日(金)~2023年12月25日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

20世紀前半に活躍し、哀愁漂うパリの⾵景を描いた画家として知られるモーリス・ユトリロ(1883-1955)。アルコール依存症の治療のために始めた絵画制作でその才能を開花させ、1928年にはレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ章を受章し、エコール・ド・パリの代表的な画家のひとりとなりました。約半世紀におよぶユトリロの画業の中でも、1908〜14年頃の「白の時代」に描かれた作品は特に高く評価されています。ユトリロの生誕140年を記念した本展では、画家としての名声を高めた、白壁の描写が特徴的な「白の時代」の作品を中心に、初期の「モンマニーの時代」、1915年以降の色使い豊かな「色彩の時代」、そして晩年までの作品を国内のコレクションからご紹介します。

-

京都国際マンガミュージアム「アフリカマンガ展-Comics in Francophone Africa-」

アート・展示音楽その他公演講演・フォーラム学び・体験キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月26日(木)~2024年2月18日(日)

- 会場:京都国際マンガミュージアム 2階 ギャラリー1・2・3

これまで日本では未知の世界だったアフリカのマンガ。本展では、歴史と作品、作家、ファン文化、出版形態などの視点からアフリカの、特にフランス語圏アフリカ諸国のマンガ文化を、15名以上のアフリカ人作家によるマンガ作品の複製原画(デジタルプリント)、書籍、雑誌、ファンイベントの様子などを通して紹介し、その特徴と魅力に迫ります。

-

AMBIENT KYOTO 2023

アート・展示音楽その他公演参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月6日(金)~2023年12月31日(日)

- 会場:①京都中央信用金庫旧厚生センター (京都市下京区中居町七条通烏丸西入113)②京都新聞ビル地下1階 (京都市中京区烏丸通夷川上ル)

AMBIENT KYOTOは、昨年、第1回目として、アンビエントの創始者ブライアン・イーノの展覧会を開催しました。第2回目となる「AMBIENT KYOTO 2023」は、今年10月6日(金)より京都の複数の会場を舞台に、展覧会とライブ、そして朗読作品の公開が行われます。

-

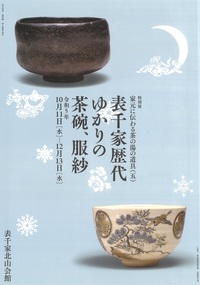

◆終了◆表千家北山会館 特別展「家元に伝わる茶の湯の道具(五) 表千家歴代ゆかりの茶碗、服紗」

アート・展示講演・フォーラム学び・体験シニアにおすすめ参加型・体験型京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月11日(水)~2023年12月13日(水)

- 会場:表千家北山会館

茶碗は手にとり口をつけて抹茶を飲む器であるため、茶の湯の道具のなかでもことに親しみが深いものといえます。

表千家不審菴には、利休居士の求めた茶の湯の「こころ」と「かたち」を表した長次郎作の樂茶碗をはじめ、歴代家元ゆかりの茶碗、徳川将軍や紀州藩主から拝領した茶碗、樂家、永樂家とのつながりによって生まれた茶碗などが伝来し、銘や箱書には、それぞれの物語が秘められています。

一方服紗(ふくさ)は、主に茶器や茶杓を清める際に用いられますが、特別な一服である濃茶を差し上げる際には茶碗に「出し服紗」として添えます。茶入に仕服が添っているように、濃茶の茶碗に裂(きれ)を添えることで、一段重いものとして扱います。こうした「道具に添う裂」には、茶の湯によって洗練されてきた文様や意匠の美が凝縮されています。

この特別展では、家元に伝わる歴代ゆかりの茶碗と服紗に焦点をあて、その歴史と物語を訪ね、茶の湯文化における家元伝来道具の意義を明らかにします。 -

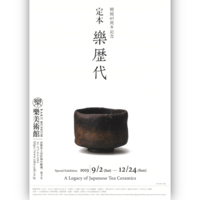

開館45周年記念「定本 樂歴代」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月2日(土)~2023年12月24日(日)

- 会場:樂美術館

樂家歴代の全貌を紹介する『定本 樂歴代』(樂美術館監修)が新しく改訂版となりました。解説も襲名にともない、樂篤人から16代吉左衞門、15代直入が担当します。改訂を記念した本展では、長次郎から16代吉左衞門まで、また樂家と外戚になる本阿弥光悦、玉水焼初代一元を加え、それぞれの代表作となる名品を展観し、樂焼の歴史、作風の特色とその変遷を探ります。

-

京都新聞小・中学生新聞コンクール2023

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2023年6月27日(火)~2023年12月27日(水)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。みなさまの力作をお待ちしています!!!

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)