- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

昭和年間 櫻谷文庫.jpg)

◆終了◆ 生誕140年記念特別展 木島櫻谷 ―近代動物画の冒険

アート・展示女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月28日(土)~2017年12月3日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

明治から昭和に活躍した京都の日本画家・木島櫻谷(このしま・おうこく 1877‐1938)。特に高く評価されてきた動物画は、徹底した写生、卓越した技術、独特の感性があやなすものです。どこかもの言いたげで優しい眼差しの動物たちが、今秋一堂に集います。

-

◆終了◆ KDKモードショー2017

アート・展示音楽その他公演コンクール・コンテスト女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月24日(火)~2017年10月24日(火)

- 会場:京都府立文化芸術会館

「私のかのん」をテーマにしたファッションショーと、8月24日に行われました「KDKファッショングランプリコンテスト」入賞作品を披露します。デザイナーたちの豊かな感性で表現された、あでやかな美の世界にご期待ください。

-

◆終了◆ 第102回二科展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月24日(火)~2017年10月29日(日)

- 会場:京都市美術館別館(ロームシアター京都隣)

1914年、石井柏亭・梅原龍三郎・有島生馬・坂本繁二郎らが結成した『二科会』は、常に新傾向の作風を吸収し、岸田劉生・佐伯祐三・藤田嗣治・岡本太郎・東郷青児など美術史上欠かすことのできない多くの著名な芸術家を輩出し続けています。

本展では、絵画・彫刻・デザイン・写真の4部門から、会員・会友・一般公募から入選した作品計264点を展観します。

会期中、ギャラリートークやギャラリーコンサートもご用意しています。観て聴いて、この秋、芸術を肌で楽しんでみてはいかがでしょうか。 -

.jpg)

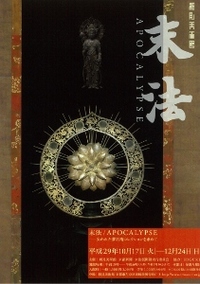

◆終了◆ 末法/Apocalypse

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月17日(火)~2017年12月24日(日)

- 会場:細見美術館

永承七年(1052)に、末法の世に入るという予言を信じた平安貴族は極楽浄土への往生を願い、華麗で優美な作品を生み、経筒に入れ守ってきました。本展では永年守られてきた仏像や絵画、経典、鏡像など珠玉の仏教美術を展覧します。

-

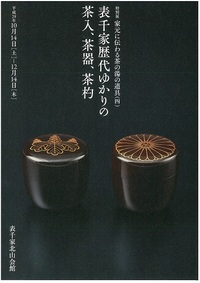

◆終了◆ 特別展「家元に伝わる茶の湯の道具(四)表千家歴代ゆかりの茶入、茶器、茶杓」

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月14日(土)~2017年12月14日(木)

- 会場:表千家北山会館

千利休居士の道統を継ぐ表千家不審菴に伝来してきた茶の湯の道具に焦点をあてるシリーズの4回目。今回は「茶入、茶器、茶杓」に焦点をあて、その歴史と物語、歴代家元の茶風と事績を訪ねます。

-

◆終了◆ 特別展 堂本印象がみたヨーロッパ

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月7日(土)~2017年11月25日(土)

- 会場:京都外国語大学国際文化資料館

近代日本画の大家の一人、堂本印象(1891~1975)は、昭和27年(1952)に、初めてヨーロッパに渡り、芸術作品を訪ねる旅をしました。本展は、印象が目にしたヨーロッパの各所を、印象の作品から紹介するものです。(入場無料)

-

◆終了◆ 生誕90年 加山又造展~生命の煌めき

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月4日(水)~2017年10月16日(月)

- 会場:京都髙島屋7階 グランドホール

戦後日本画の革新を担う旗手として活躍した加山又造氏。今年、生誕90年にあたることを記念し、初期から晩年に至る画業をたどる本展を開催します。ぜひご来場ください。

「猫」 1980年頃 個人蔵 -

.jpg)

◆終了◆ ウッドワン美術館コレクション 絵画の愉しみ、画家のたくらみ―日本近代絵画との出会い―

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月3日(火)~2017年12月3日(日)

- 会場:京都文化博物館

1996年に開館したウッドワン美術館が所蔵する約1000点の美術作品の中から、厳選した日本近代絵画の名品約90点を展観します。この機会にぜひご高覧ください。

-

.jpg)

◆終了◆ 第37回日本盆栽大観展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年11月18日(土)~2017年11月21日(火)

- 会場:京都市勧業館みやこめっせ

盆栽は、風雅の趣を現す日本独特の芸術として、また、日常生活の潤いと安らぎをもたらすものとして、古来から親しまれており、近年、ますますその愛好者が増え、外国の人々にも普及して国際的に広がってきています。今年も、全国より公募・厳選した松柏(しょうはく)、雑木(ぞうき)、皐月(さつき)、小品、創作の各盆栽、銘木や水石、名品などを一堂に展観。館内は陳列様式、規模ともに屋内展として最大規模を誇る展覧会です。

-

◆終了◆ ミュシャ展 ~運命の女たち~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年10月14日(土)~2017年11月26日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍し、アール・ヌーヴォーの代表的な芸術家として知られるアルフォンス・ミュシャの展覧会を開催します。本展は、ミュシャの初恋、あるいは人生の転機となったサラ・ベルナールとの出会いを始め、その生涯を彩った運命の女性たちに焦点をあてミュシャ芸術を紹介します。ミュシャの生まれ故郷であるチェコ在住の医師ズデニュク・チマル博士の祖父母から3代に亘るコレクションに限り、リトグラフのポスター、装飾パネル、さらには水彩画、素描画など、約150点を展覧いたします。

-

.jpg)

◆終了◆ 第29回 工芸美術 創工会展

アート・展示入場・参加無料京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年11月22日(水)~2017年11月26日(日)

- 会場:京都文化博物館

京都の長い歴史に育まれた伝統と革新を踏まえながら、新たな発想で次代の工芸美術をリードする集団「工芸美術創工会」の会員による陶芸・染色・漆芸・硝子・金石造形・七宝・人形の新作を展観。

-

◆終了◆ 秋期特別展 名碗 ロシアを旅した樂 ―樂美術館版 エルミタージュ、プーシキン美術館帰国展―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年9月30日(土)~2017年12月24日(日)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

2015年にロシアのエルミタージュ美術館、プーシキン美術館で開催され大好評を博した「樂―茶碗の中の宇宙」展。プーシキン美術館では子どもたちによる茶碗を作るワークショップや、樂茶碗を描くワークショップなど関連イベントも充実したものでした。

昨冬から今春にかけて京都国立近代美術館、東京国立近代美術館にて「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」がロシアでの帰国展として開催されましたが、本展は“樂美術館版帰国展”として、ロシアの人々との交流にも焦点を当てた展示となります。

ロシアを旅した樂焼の名品と共に、ロシアの子どもたちが描いた樂茶碗の絵や15代吉左衞門と子どもたちが制作した黒茶碗なども紹介します。 -

.jpg)

◆終了◆ 再興 第102回 院展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年9月27日(水)~2017年10月2日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール(四条河原町角)

岡倉天心・横山大観の意志を継ぐ、現代日本画の力作を一堂に!再興第102回「院展」を開催します。是非、ご高覧下さい。

-

◆終了◆ 秋季特別展「地獄絵ワンダーランド」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年9月23日(土)~2017年11月12日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

仏教の世界観である地獄。日本では平安時代に恵心僧都源信の『往生要集』によって具体的なイメージが与えられ、地獄や六道の世界を表す美術が発展しました。本展では日本の中世から現代にかけて造形された多彩な地獄の美術を通じて、日本人が抱いてきた死生観・来世観を辿ります。特に近世以降に民間で描かれた「たのしい地獄絵」とも呼ばれる素朴で個性的な地獄絵など、どこかゆるくて魅力的な地獄絵ワンダーランドをお楽しみください。

-

.jpg)

◆終了◆ 第28回 光風工芸 明日へのかたち展

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年9月20日(水)~2017年9月24日(日)

- 会場:京都文化博物館

自由な発想による明日へのかたちを求めて、第28回目となる「光風工芸 明日へのかたち展」を開催します。

-

◆終了◆ 写真展「オードリー・ヘプバーン」~今よみがえる、永遠の妖精 ファッション編~

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年9月13日(水)~2017年9月25日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都

20世紀を代表する女優で、日本でも未だに高い人気を誇るオードリー・ヘプバーン。京都でこの秋、若き日の彼女のファッションをテーマにした貴重な写真を展示します。その数120点は国内最大規模!絶対にお見逃しなく!!

-

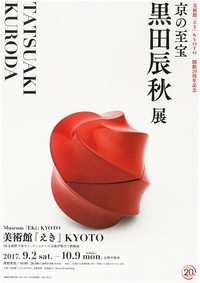

◆終了◆ 美術館「えき」KYOTO 開館20周年記念 京の至宝 黒田辰秋 展

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年9月2日(土)~2017年10月9日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

京都・衹園に生まれ、1970年に木工芸における初の重要無形文化財保持者(人間国宝)となった、木漆工芸家・黒田辰秋(1904-1982)。漆や螺鈿で仕上げた茶器などの小品から、椅子や飾棚など力強い大作まで幅広く木漆の仕事を展開し、きわめて独創的で、造形力に富んだ傑作を数多く残しました。本展は、京都において初めての回顧展となります。

-

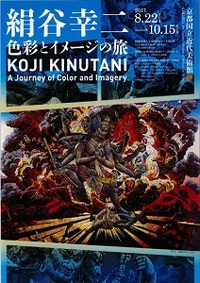

◆終了◆ 絹谷幸ニ 色彩とイメージの旅

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年8月22日(火)~2017年10月15日(日)

- 会場:京都国立近代美術館

日本の美術界において、第一線で活躍している作家の一人である絹谷幸ニ氏。アフレスコ技法による色彩豊かで、エネルギーに満ち溢れた絹谷芸術の数々をご堪能ください。

-

◆終了◆ 今年の夏休みはレゴ®ブロックで遊ぼう!! 『ブリックライブ』

アート・展示学び・体験キッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年8月17日(木)~2017年8月21日(月)

- 会場:みやこめっせ3階第3展示場

世界で大人気のレゴ®ブロック体験型イベント『ブリックライブ』は、レゴ®ブロックで作られた作品の鑑賞やワークショップなど、作って・観て・参加して・学べる!

アトラクションが満載の楽しい参加型イベントです。ご家族揃ってお楽しみください。 -

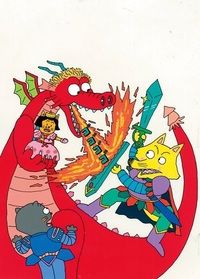

◆終了◆ 30周年記念 かいけつゾロリ大冒険展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2017年8月2日(水)~2017年8月14日(月)

- 会場:京都髙島屋7階 グランドホール

いたずら王者を目指すキツネの主人公、ゾロリが仲間とともに大冒険を繰り広げる「かいけつゾロリ」シリーズが30周年を迎えることを記念し、本展を開催します。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)