- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

.jpg)

◆終了◆ 創立60周年記念 京都伝統陶芸家協会展2018

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月20日(土)~2018年11月11日(日)

- 会場:白沙村荘 橋本関雪記念館

白沙村荘秋季展として、昭和34(1959)年発足の京都伝統陶芸家協会の60周年記念展を開催します。合わせまして、今春に里帰りを果たしました橋本関雪の文展出品作品「琵琶行」(1910)と「木蘭」(1917)のアンコール展示を行ないます。

-

◆終了◆ 日文研コレクション 描かれた「わらい」と「こわい」展―春画・妖怪画の世界―

アート・展示シニアにおすすめ年齢制限あり京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月16日(火)~2018年12月9日(日)

- 会場:細見美術館

「日文研」の名で親しまれている「国際日本文化センター」の所蔵する妖怪画・春画コレクションの中から、「わらい」と「こわい」という一見相反するテーマの下で、世界初公開作品を含む約150点を4期に分けて展示。恐怖と笑いが地続きで繋がる前近代の豊かな日常をみつめます。

※本展は18歳未満入館不可 -

◆終了◆ リニューアルオープン記念展覧会Ⅱ 徳岡神泉―深遠なる精神世界―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月13日(土)~2018年11月25日(日)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

生涯の大半を京都で過ごし、身近な自然をモチーフに絵画制作を行った画家・徳岡神泉。幽玄ともいわれる独自の境地にたどりついた神泉芸術の特性を紹介する展示を、京都府立堂本印象美術館で開催します。

-

◆終了◆ 温故礼讃 ― 百花繚乱・相国寺文化圏

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月13日(土)~2019年3月24日(日)

- 会場:午前10時~午後6時(最終日は午後5時閉場)

禅の古刹としての存在を誇る相国寺の、他の京五山とは異なる独自の文化活動を「相国寺文化圏」と銘打ち、国宝、重要文化財を多く含む、相国寺・金閣・銀閣伝来の名品を二期に分けて一同に展観。水墨画、墨跡、伊藤若冲筆「竹虎図」、円山応挙筆「大瀑布図」(重要文化財)、雪舟筆「毘沙門天像」など、中世から今に至るまで伝来・継承されてきた名品の数々をお楽しみください。

Ⅰ期 2018年10月13日(土)~12月24日(月・振休)

Ⅱ期 2019年1月13日(日)~3月24日(日) -

◆終了◆ 秋季特別展「酒飯論絵巻 ‐ようこそ中世日本の宴の席へ‐」

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月6日(土)~2018年12月4日(火)

- 会場:茶道資料館

室町時代に成立した「酒飯論絵巻」には、楽しそうに飲食する様子や調理場面が生き生きと描かれ、中世の風習や日本の食文化を知る上で欠かせない絵画資料となっています。本展では国内に所蔵される酒飯論絵巻8点を一堂に集め、全場面を紹介します。

※前期と後期で展示替えおよび場面替えを行います -

◆終了◆ 入江明日香展 細密のファンタジー

アート・展示女性におすすめ当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月3日(水)~2018年10月15日(月)

- 会場:京都髙島屋7階 グランドホール

手漉き和紙に銅版画をコラージュし、水彩・墨・箔・胡粉などを施すミクストメディアを中心に作品を制作する入江明日香の世界をご堪能ください。

-

◆終了◆ 第103回二科展

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月2日(火)~2018年10月7日(日)

- 会場:京都市美術館別館(ロームシアター京都隣)

1914年、石井柏亭・梅原龍三郎・有島生馬・坂本繁二郎らが結成した『二科会』。常に新傾向の作風を吸収し、岸田劉生・佐伯祐三・藤田嗣治・岡本太郎・東郷青児など美術史上欠かすことのできない多くの著名な芸術家を輩出しています。同会の会員、会友、一般入選の力作をぜひご高覧ください。

-

◆終了◆ 明治150年記念 京都文化博物館開館30周年 華ひらく皇室文化 明治宮廷を彩る技と美

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年10月2日(火)~2018年11月25日(日)

- 会場:京都文化博物館

錦の御旗を掲げて、永く続いた幕藩体制を覆した明治政府は、欧米に比肩する近代国家を目指して、さまざまな産業を発展させました。近年、富岡製糸場が世界遺産に登録され、さらに九州・山口の諸施設が明治日本の産業革命遺産として世界遺産に登録勧告されるなど、明治政府が行った事業や遺産への評価も高まりつつあります。

明治期の皇室も、鹿鳴館や明治宮殿において外国使臣をもてなすことで、欧米諸国との融和をはかり、また帝室技芸員制度をはじめ、わが国独自の芸術品を広く海外へ紹介し、江戸時代から続く美術・工芸の保護育成をはかる上で果たした役割はきわめて大きいものがあります。

展覧会は、明治宮廷前史として、まず幕末から明治維新を概観します。そして、明治政府の基礎固めをする上で大きな効果があった六大御巡幸ゆかりの品々、初期の明治宮廷を振り返ります。さらに、明治10年代からの鹿鳴館時代を経て、明治21年(1888)に明治宮殿が建造されますが、この宮殿を彩る調度類の制作には京都の職人も多く携わっています。また帝室技芸員も京都から多く輩出しており、帝室技芸員の作品を始めとする宮廷文化の美と技を堪能していただけるでしょう。 -

◆終了◆ 再興第103回 院展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月26日(水)~2018年10月1日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール(四条河原町角)

岡倉天心・横山大観の意志を継ぐ、現代日本画の力作を一堂に!再興第103回『院展』を開催します。是非、ご高覧下さい。

-

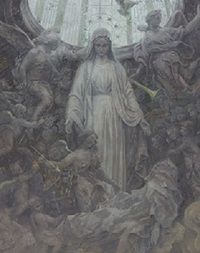

◆終了◆ 秋季特別展 水木しげる 魂の漫画展

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月22日(土)~2018年11月25日(日)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

日本漫画界の鬼才・水木しげる、本名・武良茂(むら しげる)氏は、鳥取県境港で幼少期を過ごし、近所の“のんのんばあ”に連れられて見た正福寺所蔵『地獄極楽絵図』に心を奪われて以来、不思議な世界に魅入られるようになります。

その後、成年となった彼は戦地に召集され、激戦地・ラバウルで理不尽に多くの命が失われていく様を目の当たりにするとともに、自身も片腕を失い、生と死の境をさまよう壮絶な体験をします。40歳を過ぎた遅咲きのメジャーデビューを果たすまでの極貧生活時代から、押しも押されもせぬ超人気作家になってからも、水木しげるは片腕で独自の画風を模索し続けながら、作品を全身全霊で描き続けました。

「ゲゲゲの鬼太郎」に代表される妖怪漫画で有名になった水木ですが、ユーモアと皮肉、創造性にあふれる短編の数々や、自身の体験を基にした誰にも真似のできないリアルな戦記物、さらには歴史上の個性的な人物を独自の視点から描いた評伝など、妖怪以外の漫画作品においても高い評価を得るようになります。

本展は、水木しげる氏が93年間の生涯をかけ、魂を込めて描き続けた作品に焦点をあて、生原稿・原画のほか、少年期に描いた貴重なスケッチなど、未公開作品を含む約300点を、8章に分けてご紹介します。ぜひご覧ください。 -

◆終了◆ 第29回 光風工芸 明日へのかたち展

アート・展示入場・参加無料終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月20日(木)~2018年9月24日(月)

- 会場:京都文化博物館5階

自由な発想による明日へのかたちを求めて、第29回目となる「光風工芸 明日へのかたち展」を開催します。

-

◆終了◆ すみっコぐらし™展 ~5周年でもここがおちつくんです~

アート・展示女性におすすめキッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月12日(水)~2018年9月24日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

5周年を迎えた人気キャラクター「すみっコぐらし」の展示イベントを開催します。たくさんの癒やしであふれる世界をぜひお楽しみください。

-

◆終了◆ 有職御人形司 十二世 伊東久重の世界

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月12日(水)~2018年9月24日(月)

- 会場:京都髙島屋7階 グランドホール

三百年にわたり御所人形の伝統と技を受け継いできた、有職御人形司十二世伊東久重の世界をご堪能ください。

-

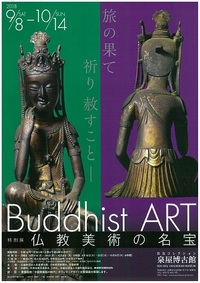

◆終了◆ 特別展「仏教美術の名宝」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月8日(土)~2018年10月14日(日)

- 会場:住友コレクション 泉屋博古館

仏教美術は、インドに始まりシルクロードを通って朝鮮、日本に伝わり、各地で大輪の花を咲かせました。真摯な信仰心に裏付けされた仏像や仏画の数々は、信仰を持たない人々にも感動を与える普遍的な芸術作品として、今日に伝わっています。

本展では、そうした作品の中から、仏教美術発祥の地ガンダーラの石彫から中国、朝鮮の金銅仏、そして日本の木彫仏や仏画などを、他館からの借用品も交えて、ご紹介します。また、近年朝鮮7世紀の優秀な作品として話題になった京都八瀬の古寺にひっそりと伝わった半跏思惟の御像も特別に展示します。

時代、地域によって様々に変化する多様な仏教美術世界を、東山の秋景色とともに心ゆくまでお楽しみください。 -

◆終了◆ フランス国立図書館版画コレクション ピカソ 版画をめぐる冒険

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月7日(金)~2018年10月8日(月)

- 会場:美術館「えき」KYOTO(JR京都駅すぐ・ジェイアール京都伊勢丹7階隣接)

20世紀最大の巨匠パブロ・ピカソは、その並はずれた創造力で膨大な数の作品を制作しました。時代によって自由自在に変化していく表現は、ピカソ芸術の魅力の一つに挙げられるでしょう。

彼は版画制作においても豊かな才能を発揮しました。70年以上に及ぶ創作活動において2,000点近くの版画作品を制作しており、銅版画、リトグラフ、リノリウム、木版画など技法や素材も多岐にわたります。

本展では、フランス国立図書館(Bibliothèque nationale de France, BnF)所蔵のコレクションから、ピカソのさまざまな版画作品に光をあて、彼が影響を受けた巨匠たちの作品を合わせた約100点により、挑戦心あふれる独創的な表現の世界を紹介します。 -

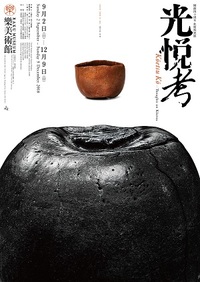

◆終了◆ 開館40周年 秋期特別展 光悦考

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月2日(日)~2018年12月9日(日)

- 会場:公益財団法人 樂美術館

本阿弥光悦は元和元年(1615)京都・鷹峯の地を拝領、その地で茶の湯、書、陶芸など、数寄風流の世界を逍遙します。中でも光悦の制作した樂茶碗は、樂家二代常慶、三代道入との交流の中で生まれ、それらは樂家の窯で焼成されました。

本展は、永きにわたって光悦の芸術、作陶を考え続けてきた樂家十五代・樂吉左衞門氏の監修により、光悦茶碗を中心に、常慶や道入などの関連作品も含めて展示致します。

吉左衞門氏が、3年がかりで執筆した『光悦考』(本年2月刊行)での論考・論旨をもとに、温めてきた光悦への熱い思いや、光悦茶碗の新たな視点が浮かび上がる展覧会です。 -

.jpg)

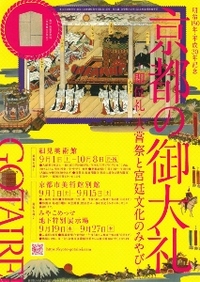

◆終了◆ 明治150年・平成30年記念 京都の御大礼―即位礼・大嘗祭と宮廷文化のみやび―

アート・展示シニアにおすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年9月1日(土)~2018年10月8日(月)

- 会場:展覧会場1:細見美術館 展覧会場2:京都市美術館別館、みやこめっせ地下特別会場

皇位継承に伴う祭祀として平安時代以来、京都で磨き上げられた宮廷文化の精粋、「御大礼」。本展では江戸時代以降の「御大礼」(即位礼と大嘗祭)を伝える貴重な史料、絵図、絵巻、屏風などを展示します。さらに大礼関係の建築や儀礼を再現した復元模型・装束なども陳列し、その全貌に迫るとともに、舞台となった京の町や人々との深いかかわりを探ります。

※細見美術館(9月1日~10月8日)、京都市美術館別館(9月1日~9月15日)、みやこめっせ(9月19日~9月27日)と会場ごとに会期が異なります。ご注意ください。なお、みやこめっせの展示は京都市美術館別館からの展示移動が中心となります。 -

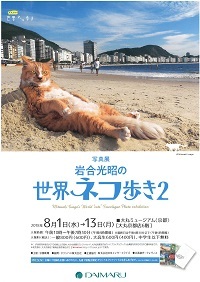

◆終了◆ 写真展 岩合光昭の世界ネコ歩き2

アート・展示暮らし・グルメ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年8月1日(水)~2018年8月13日(月)

- 会場:大丸ミュージアム京都(大丸京都店6階)

世界各地を拠点に活躍する動物写真家・岩合光昭。中でもライフワークでもあるネコの写真からは、ネコたちがあらゆる地域で愛されていることを実感できます。この機会に「イワゴーネコワールド」をぜひ、ご堪能ください。

©Mitsuaki Iwago -

◆終了◆ チャギントンランドMINI 2018サマーフェスティバル in Kyoto

アート・展示キッズ・ファミリー向け終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年8月1日(水)~2018年8月13日(月)

- 会場:京都髙島屋7階グランドホール

8月13日(月)まで髙島屋で開催中の「チャギントンランドMINI2018サマーフェスティバル in Kyoto」。大人気鉄道CGアニメ「チャギントン」の世界観が体験できます。

-

◆終了◆ ガーデンミュージアム比叡 ナイター特別企画「光の庭園」

アート・展示夜間イベントあり滋賀ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2018年7月28日(土)~2018年9月2日(日)

- 会場:ガーデンミュージアム比叡

比叡山山頂の庭園美術館ガーデンミュージアム比叡では、夜間イベントとして「~光の庭園~ジャルダン・デ・ルミエール」を開催します。真夏の夜を彩る幻想の世界へお越しください。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)