- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

.png)

◆終了◆京都市美術館開館90周年記念展「竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」

アート・展示講演・フォーラム終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年10月7日(土)~2023年12月3日(日)

- 会場:京都市京セラ美術館 本館 南回廊1 階

竹内栖鳳は、近代京都の日本画界に最も大きな影響を与えた画家です。画壇革新を目指した明治期には、旧習を脱却した新たな日本画表現を模索し、西洋にも渡りました。技術が円熟に達した大正・昭和期には、画壇の重鎮として、第一線で活躍しながら多くの弟子を育成したことでも知られています。「写生」を重要視しながら、抜群の筆力で生き生きとした作品を生み出し、圧倒的な求心力で画壇をリードして、近代京都日本画の礎を作りました。現在では巨匠として多くに知られる存在ですが、そこへ至るためには、古い常識を破壊し、新たな地平を創生するエネルギーが不可欠だったのです。

本展では、京都市京セラ美術館所蔵の重要文化財《絵になる最初》をはじめ、若手時代から円熟期まで、栖鳳の代表作を集めて展示し、一堂にその画業を振り返ります。栖鳳の挑戦をより明らかにするため、本画に加え、制作にまつわる写生や下絵、古画の模写など、様々な資料もあわせてご覧いただきます。作品約130点で栖鳳の奮闘を余すところなく振り返る、大規模回顧展です。 -

開館45周年記念「定本 樂歴代」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月2日(土)~2023年12月24日(日)

- 会場:樂美術館

樂家歴代の全貌を紹介する『定本 樂歴代』(樂美術館監修)が新しく改訂版となりました。解説も襲名にともない、樂篤人から16代吉左衞門、15代直入が担当します。改訂を記念した本展では、長次郎から16代吉左衞門まで、また樂家と外戚になる本阿弥光悦、玉水焼初代一元を加え、それぞれの代表作となる名品を展観し、樂焼の歴史、作風の特色とその変遷を探ります。

-

芭蕉布 人間国宝 ・平良敏子と喜如嘉の手仕事

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月9日(土)~2023年10月29日(日)

- 会場:美術館「えき」KYOTO

芭蕉布の着物、帯地、裂地や資料など約70点にわたり展覧いたします。

原料の栽培から一貫する品質へのプライド。伝統を守り育てる一方で挑戦を怠らない姿勢。人間国宝の平良敏子が現代へとつないだ「喜如嘉の芭蕉布」には、我が国のものづくりが参考にすべき要素が多くあります。

また、無数のディテールを重ねて紡がれる窮極な手仕事の継続は、敏子自身が常々口にするように、家族や支え合う友部の存在なしに語ることができません。「喜如嘉の芭蕉布」は、自然や地域コミュニティーと共生する私たちの未来の象徴と捉えることもできるのではないでしょうか。

本展が「喜如嘉の芭蕉布」への関心と理解を深める機会となることを願います。 -

開館25周年記念展Ⅰ「愛(いと)し、恋(こい)し、江戸絵画―若冲・北斎・江戸琳派―」

アート・展示当日参加可・予約不要終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年9月5日(火)~2023年11月5日(日)

- 会場:細見美術館

平成10(1998)年、京都・岡崎に開館した細見美術館。

開館25周年を記念し、コレクターが己の美意識を信じ、懸命に追い求めてきた多彩なコレクションを2展にわたってご紹介します。

第一弾「愛(いと)し、恋(こい)し、江戸絵画-若冲・北斎・江戸琳派-」では、二代古香庵 (細見 實、1922~2006 / 細見美術財団前理事長)と妻 有子(現理事長)が二人三脚で蒐集した江戸絵画を展観します。

先見の明をもって集めた、伊藤若冲のユニークな作品や葛飾北斎の肉筆美人画、さらには酒井抱一に始まる洗練された江戸琳派の作品群など、夫妻のお気に入りを紹介します。

夫妻は蒐集した美術品を自邸に飾って楽しみ、もてなしにも用いてきました。季節やテーマ、客人の好みなどをイメージしながら時代やジャンルを超えて取り合わされた美術品の数々は、呼応しあって空間を彩りました。展覧会では、細見家ならではの美の競演もお楽しみいただけます。

※会期中一部展示替え有り -

◆終了◆企画展「大好き 印象の動物・鳥・昆虫」

アート・展示講演・フォーラム京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年6月17日(土)~2023年11月23日(木)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

動物、鳥、虫などの動く生きものをいかに表現するかは、多くの画家が取り組んできたテーマでした。堂本印象(1891-1975)も、京都画壇の伝統的な写生の技を引き継ぎながら、「花鳥画」「動物画」という枠だけではなく、《西遊記》の孫悟空、インドの伝統風習をロマンチックに描いた《乳の願い》の他、「風景画」「戦争画」、さらには工芸品の中にも、生きものたちを登場させています。

本展では、印象がどのように動物たちと向き合い、モチーフに取り入れて表現したのかを紹介します。リアルを追求した写実的な表現から、ユーモアあふれる動物、そして、かわいらしい猫まで、多彩な印象芸術をこの機会に心ゆくまでお楽しみください。 -

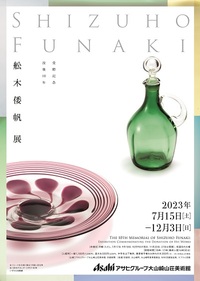

受贈記念 : 没後10年 舩木倭帆展

アート・展示講演・フォーラム暮らし・グルメシニアにおすすめ女性におすすめ終了- エリア:京都府

- 開催期間:2023年7月15日(土)~2023年12月3日(日)

- 会場:アサヒグループ大山崎山荘美術館※2023年7月1日(日)より館名変更

アサヒビール大山崎山荘美術館は、2023年7月1日より館名を「アサヒグループ大山崎山荘美術館」に変更されました。

新しい館名として最初の展覧会となる本展は、2021年2月、森田昭一郎氏(森田酒造株式会社代表取締役)より、舩木倭帆作品105点の寄贈を受けたことを記念して開催いたします。

舩木の没後10年を迎える節目の年に、現在もなお私たちを魅了しつづける舩木倭帆作品の数々をご紹介します。 -

京都新聞小・中学生新聞コンクール2023

アート・展示学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニア入場・参加無料キッズ・ファミリー向け参加型・体験型終了- 開催期間:2023年6月27日(火)~2023年12月27日(水)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。みなさまの力作をお待ちしています!!!

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)