- トップ

- イベントを探す

イベント検索

EVENT LIST

-

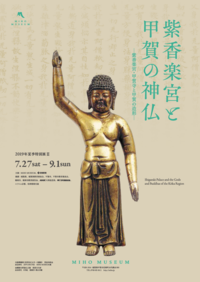

◆終了◆ MIHO MUSEUM 夏季特別展Ⅱ「紫香楽宮と甲賀の神仏-紫香楽宮・甲賀寺と甲賀の造形」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年7月27日(土)~2019年9月1日(日)

- 会場:MIHO MUSEUM

8世紀半ば、短命のうちに幕を閉じた紫香楽宮と大仏の造像が企図された甲賀寺。

近年の紫香楽宮の発掘調査や木簡の分析・研究など、紫香楽宮に残された遺物や、その後この地で開花した神仏の多様な造形から、紫香楽宮が歴史に果たした役割と、近江の優れた仏教文化を紐解いていきます。 -

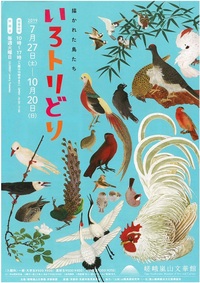

◆終了◆ いろトリどり ―描かれた鳥たち―

アート・展示終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年7月27日(土)~2019年10月20日(日)

- 会場:嵯峨嵐山文華館

大堰川沿いを歩いていると、川には鴨が泳ぎ、あちこちから色んな鳥の鳴き声が聞こえてきます。

すぐそばにいるようですが、警戒心が強くてなかなか近くで姿を見せてくれない鳥。

日本の風土に根ざした鳥たちは、自然の一部として、また興味深いモチーフとして、多くの画家によって描かれてきました。

本展覧会では、江戸時代から近現代までの多種多彩な鳥にまつわる絵画を展示し、実際の鳥と描かれた鳥との比較を通して、鳥の魅力に迫ります。 -

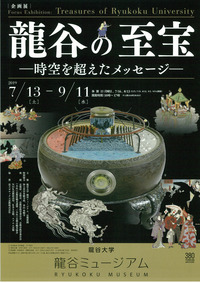

◆終了◆ 企画展「龍谷の至宝-時空を超えたメッセージ-」

アート・展示講演・フォーラムシニアにおすすめ女性におすすめキッズ・ファミリー向け参加型・体験型夜間イベントあり京都ならでは!終了- 開催期間:2019年7月13日(土)~2019年9月11日(水)

- 会場:龍谷大学 龍谷ミュージアム

1639年に本願寺の教育施設「学寮」として設立され、今年で380周年を迎える龍谷大学。

これまでに蓄積されてきた貴重な学術資料を一堂に展覧します。お楽しみください。 -

◆終了◆ 第15回 京都新聞スクラップコンクール

学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け京都ならでは!滋賀ならでは!終了- 開催期間:2019年7月1日(月)~2019年12月7日(土)

身近な活字・新聞に親しみ子どもたちの情操・学習能力を育む趣旨のもと、第15回「京都新聞スクラップコンクール」を開催します。新聞を使って、スクラップ作品をつくってみましょう。みなさまの力作をお待ちしています!

-

.png)

◆終了◆ 京都新聞小・中学生新聞コンクール2019

学び・体験コンクール・コンテストキッズ・ジュニアキッズ・ファミリー向け京都ならでは!滋賀ならでは!終了- 開催期間:2019年7月1日(月)~2019年12月7日(土)

読み書きや自分の考えを整理して表現する力を養うことを目的に2007年から開催している「京都新聞小・中学生新聞コンクール」を今年も開催します。テーマを決めて、自分だけの新聞を作ってみましょう。みなさまの力作をお待ちしています!!

-

◆終了◆ 陶芸の森「交流と実験-新時代の〈やきもの〉をめざして」

アート・展示シニアにおすすめ女性におすすめ滋賀ならでは!終了- エリア:滋賀県

- 開催期間:2019年6月18日(火)~2019年9月6日(金)

- 会場:滋賀県立陶芸の森 陶芸館 展示室

作陶に関わる人であれば、一度は訪れてみたい憧れの“聖地”信楽。

滋賀県立陶芸の森では1992年の開設以来、国際文化交流の拠点として、53カ国1200人余りのアーティストが創作活動を繰り広げてきました。その取り組みは広く国内外で認知されるとともに、産地信楽の動向と関わりながら、新たな〈やきもの〉文化の創造に大きく寄与しています。

陶芸の森ではこうした国際性豊かな実績を活かして、情報化とグローバル化の急速な進展に対応すべく、近年は海外のレジデンス機関との連携強化に努めています。とくに、国際的なネットワークを活用した、交換プログラムの導入は、時代を見据えた取り組みといえるでしょう。海外での制作経験と、交流の機会を求めるアーティストを支援しています。

異国での〈交流と実験〉で、作家たちは何に興味や関心をもち、どのような成果を得てきたのか。本展では、その取り組みを作品と彼らの言葉などを介して紹介。また、国内外の作家が信楽で制作した作品も交えつつ、現代の多様な“やきもの”を展望します。 -

◆終了◆ 第1回「京都文学賞」

コンクール・コンテスト京都ならでは!終了- 開催期間:2019年6月1日(土)~2019年9月30日(月)

第1回「京都文学賞」作品、読者選考委員募集始まる

京都文学賞実行委員会(京都市、京都新聞、一般社団法人京都出版文化協会 等)では、このたび「京都文学賞」を創設しました。

京都を題材とした未発表の小説を一般、中高生、海外の3部門で募集。また、作品の選考に参画する読者選考委員も募集します。 -

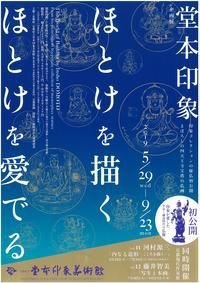

◆終了◆ 堂本印象 ほとけを描く ほとけを愛でる ―印象コレクションの秘仏初公開・まぼろしの四天王寺宝塔の仏画―

アート・展示京都ならでは!終了- エリア:京都府

- 開催期間:2019年5月29日(水)~2019年9月23日(月)

- 会場:京都府立堂本印象美術館

日本画家・堂本印象は生涯多くの仏画を描きました。

その代表作とされるのが、1940年に手掛けた大阪の四天王寺宝塔の堂内絵画です。この宝塔は、不運にも1945年に戦火によって消失してしまいましたが、下絵は現在まで残されています。

本展では、この四天王寺宝塔の下絵計24点を前期後期通じて一挙に公開!

また関連する仏画も展観し、印象が宝塔の絵画を描いた軌跡をたどります。

さらに、本展では堂本印象コレクションの仏像を初公開。

優れた目利きとしても知られる印象が自身で集めた、平安~鎌倉時代の貴重な仏像をご覧いただけます。 -

![◆終了◆ 京都新聞創刊140年記念 [令和元年]号外セット 販売のご案内](/zf/file/event/key/8291/w/200/「令和元年」表紙.jpg)

◆終了◆ 京都新聞創刊140年記念 [令和元年]号外セット 販売のご案内

終了- 開催期間:2019年5月1日(水)~2020年1月31日(金)

天皇家ゆかりの古都京都――。

その京都の地において創刊140年を迎えた京都新聞。

令和元年について発行された号外を、記念に[令和元年]号外セットとして販売します。祝意をあらわしみやびな装いのオリジナルカバーを仕立て、号外4部と朝刊1部を納めました。

![Kotoshirube ~京都新聞アート&イベント情報サイト[ コトシルベ ]~](/design/img/false/head/logo.png)

W375H108.png)